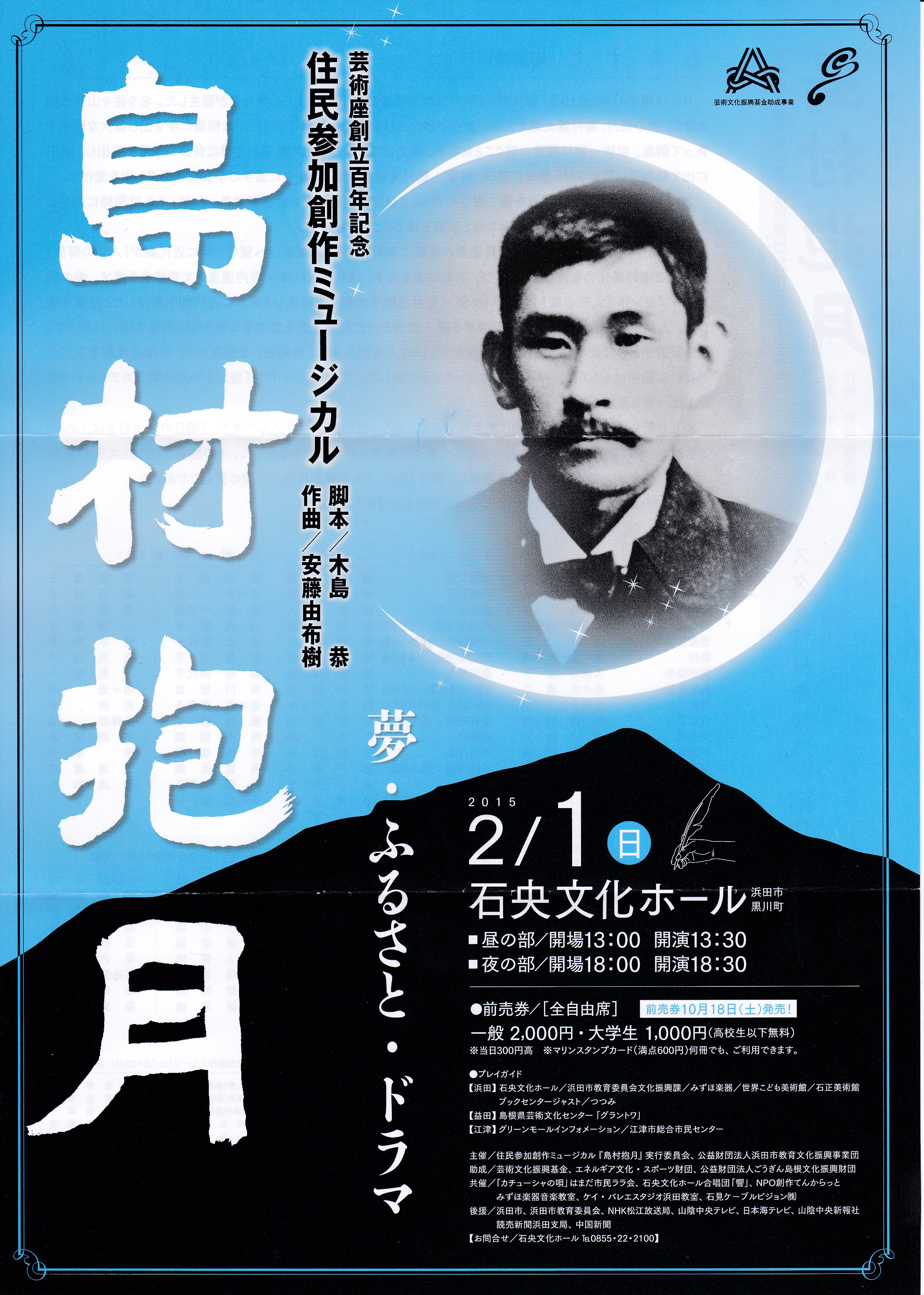

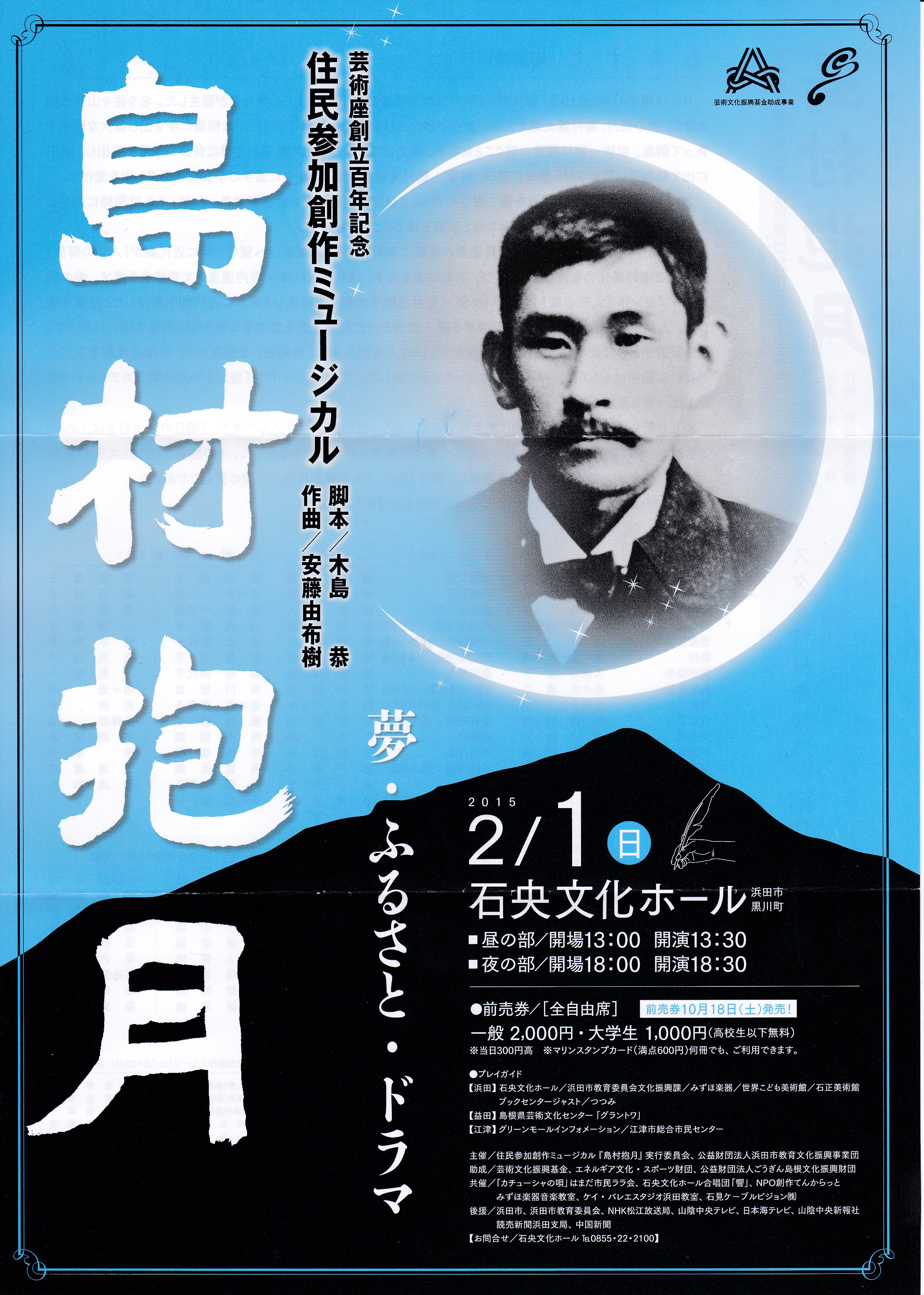

浜田の石央文化ホールと実行委員会の連名で、劇研「空」へ公演の案内がきましたので紹介します。

2015年2月1日、住民参加型創作ミュージカル『島村抱月』が昼夜2回上演されます。

脚本は浜田市出身で演出家の木島 恭さん、作曲も浜田出身の安藤由布樹さん。原案・演出は岩町 功先生です。岩町先生は、若い演出家を育てたいと手紙に書いておられましたので、岩上弘史さんも演出として加わっておられます。

今年度は、島村抱月が芸術座を創立して100年だそうです。昨年はそれを記念して東京でも講演会があり、会長の岩町先生は何度か東京へ行き講演もされました。昨年の2月に「石見演劇フェスティバル」反省会でも一緒になりましたが、80余歳にして元気溌剌、頭脳明晰。「郷土石見」の編集長、そして執筆。簡潔で的を射た文章は昔と全く変わりがありません。そして今回の上演!情熱と実行力には脱帽です。総勢100人以上、浜田の文化の総力を挙げての企画上演です。

前回の抱月も観劇に行き、このブログでも紹介しましたが、今回はかなり書き直してあるのでしょう。前回にはなかった大田の相生座が舞台として登場します。抱月は全国や海外まで公演して回りましたが、故郷の浜田では上演していません。何故?

浜田でも上演するつもりで、松江、出雲と下り、大田の相生座で上演していたとき、妹のイチがきて、浜田へ行くことを止めたのです。「浜田へ帰ると借金取りが待ち構えている」。父の一平はたたら製鉄業に従事していましたが相場に手を出し莫大な借金を負っていたからです。しかも抱月は早稲田大学教授を捨てて、演劇に没頭、松井須磨子との関係も評判になり、故郷では「あんな人間になるんじゃない」とまでいわれた人です。

実に多くの人物が出てきます。有名人もたくさん。例えば、森鴎外、島村抱月、相馬御風、中山晋平、松井須磨子、与謝野晶子、沢田正次郎、中村吉蔵・・・・。これを演じるキャストは大変ですね。でも前回は違和感なく見ましたので、大したもんです。

今回は主人公・抱月に、なんと!河村匡敏先生!名前を見たとたん、ベストチョイス!と微笑みました。松江でも、石見演劇フェスタでも、とてもシャープな演技をみせてもらいました。ぼくも大いに買っていた人です。鹿森さんは一平、イチは服部冨士美さん・・・ベテランもたくさん出演されます。

大田ではチケットを販売している所はないようです。電話をして予約してみてください。見応えのある舞台を楽しむことができること間違いなしです。

ミュージカル「島村抱月」を観劇しました。舞台は写してはいけないとアナウンスされましたので、これならいいだろうと、パチリ。カミサマと車を運転して浜田に着き、ホールへ入ったら1階、2階ともに満席で、3階まで上るはめになりました。3階で見るのは初めてですが、雲の上から地上を見下ろす感じで、高所恐怖症患者には足が震えました。上の写真は開幕前のホールです。この高い所からは役者の顔の表情はもちろん見えません。役者も3階席までは意識して演じていませんから、声は主に天井にあるスピーカーを通して聞こえてきます。

ミュージカル「島村抱月」を観劇しました。舞台は写してはいけないとアナウンスされましたので、これならいいだろうと、パチリ。カミサマと車を運転して浜田に着き、ホールへ入ったら1階、2階ともに満席で、3階まで上るはめになりました。3階で見るのは初めてですが、雲の上から地上を見下ろす感じで、高所恐怖症患者には足が震えました。上の写真は開幕前のホールです。この高い所からは役者の顔の表情はもちろん見えません。役者も3階席までは意識して演じていませんから、声は主に天井にあるスピーカーを通して聞こえてきます。

場所としては最悪でしたが、舞台は十分堪能しました。ストリー展開に沿ってダンスや歌、合唱、詩吟など多彩な舞台が繰り広げられました。とても楽しく見ることができました。生演奏の効果が十分発揮されていました。あちこちで感動的な場面に胸を熱くしましたが、抱月の母チセが死ぬ場面は実に感動的でした。東京から抱月が汽車やバス、徒歩や走って故郷の金城へ帰ってくるのですが、その場面も工夫されていました。プロの森田麗子さんが「いのち短し、恋いせよ乙女、熱きくちびるあせぬ間に~」と松井須磨子の「ゴンドラの歌」を透き通るような声で歌われる中での無言の演技が胸に迫ってきました。演出のすばらしさですね。当時東京から浜田の奥まで帰るということは何日もかかる大変な旅程だったのです。

この劇では故郷ということを大きなテーマに作成されていました。大田の相生座まできて、明日は故郷の浜田で公演、というとき妹のイチ(大田市温泉津町の安楽寺に嫁いでいた)がきて、故郷には借金取りが待っていること、松井須磨子と帰って公演してもお客さんは来ないこと、さらに須磨子本人も厳しく叱責しました。抱月は結局中止して東京へ帰りました。妹のイチの演技や発声も光っていましたね。抱月の演技も力みがなく自然で、ことばもよく分かり、聡明で冷静な学者風の抱月の姿がよく伝わってきました。台詞も多いし歌もたくさんあるし大変だったことでしょうが、台詞についてはさすがは浜田高校演劇部で鍛えていた発声が生かされました。早口で喋っても歯切れ良くことばが分かる。訓練がなければでないことです。

劇が終わってカーテンコールの時に、抱月は舞台奥から出てきました。父一平や母、妹、弟も出てきて、抱き合って涙を流しました。ちょっと興ざめがしました。ここまでやると完全に感動の押しつけになります。舞台奥の高い所に表れて立っているだけで十分故郷への思いは伝わったのではないかと思いました。説明し過ぎない、感動を演出しない、空想の余地を大いに残す・・・ラストは前回の方がはるかに感動的でした。

坪内逍遙は早稲田文学の象徴的存在ですが、よくがんばって逍遙を演じておられました。ぼくは大学時代に、五十嵐新治郎先生に音声学を習いました。先生は音声学の大家で、口の構造や音素を研究してマスターしておられ、アメリカやイギリスの英語の方言も自由に喋ることができ、文化放送のラジオ講座やテレビでも当時大人気でした。先生がある日授業でいわれました。「私は坪内逍遙先生に習ったのですが、先生の講義の時には町の人たちがたくさん聞きに来るので教室はいっぱいでした。先生は教室に入って来られる時から、こうゆう風に、芝居の演技をしながら入って来られました」。逍遙先生はきっと単なる学者風の人ではなかったのですね。姿や動作まで浮かんできます。

おっとととと、横道にそれました。すばらしい舞台でした。はるばる観に行った甲斐がありました。みなさん、おつかれさまでした。ありがとうございました。

(抱月の上演があったので、ブログで抱月関係の記事を多くの人が読んでおられる様子がグラフからわかります。岩町功先生の著作「島村抱月」を以前このブログで紹介していますが、それも多くの検索で読まれています。本に書いたものは、本棚にしまったらまず出すことはほとんどありませんが、ブログはこう言うときに価値を発揮するんですね。郷土の文学、演劇、文化を紹介することも目標にしている劇研空としてはうれしいことです)

抱月について検索して読む人が多いので、改めて岩町先生の名著「島村抱月」の書評を紹介します。平成21年8月3日の山陰中央新報に載ったものです。資料も豊富な上下2巻の膨大な本を原稿用紙3枚くらいにまとめるのは大変でしたが、ポイントは押さえて書いたつもりです。本を読みたい人は県内の主な図書館にはあるはずです。

書評 岩町功著「島村抱月」上下巻 (2段縦書)

(今年も辛夷が咲いたよ。真っ白い蕾が青空に光っている。イーシャオ君、君が生まれた時に植えた樹だよ。枝が真っ直ぐに天に伸びている。きれいだね。勇気凛々だね。)

(今年も辛夷が咲いたよ。真っ白い蕾が青空に光っている。イーシャオ君、君が生まれた時に植えた樹だよ。枝が真っ直ぐに天に伸びている。きれいだね。勇気凛々だね。)