2014年度の高校演劇広島県大会(正式には、広島県高等学校総合文化祭演劇部門 第54回広島県高等学校総合演劇大会)が福山市のふくやま芸術文化ホールで開催されます。劇研空のメンバーで行ける人があればどうぞ。たまたま福山へ行く必要がる!という人もいるかも知れませんね。もちろん観劇目的で行かれるのは大歓迎。日程や演目を紹介しておきます。

広島の高校演劇には長い間いろいろお世話になり、4回講師審査で行ったことがあります。今回急遽、行くことになりました。2日で13本の劇を観るのは大変ですが、楽しみでもあります。脚本も7本読みましたが、まだガンバランと。

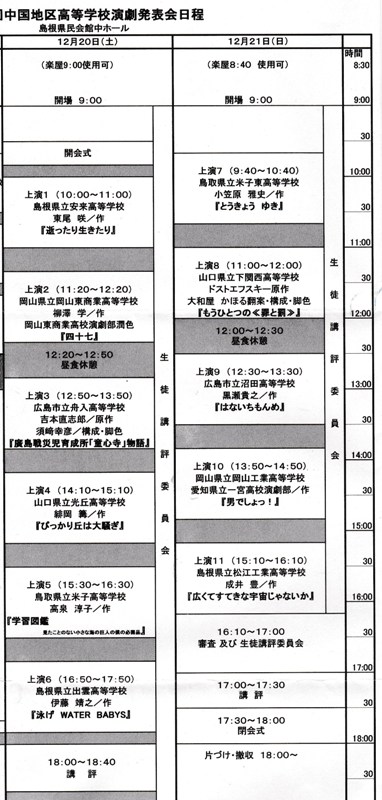

島根は出雲、松江工業、安来が県の代表になりました。広島はどこになるでしょう。いつもの伝統校は健在ですね。中国大会は松江の県民会館で、12月20、21日に行われます。どうぞお出かけください。また島根と激突しそうですね。

ホットニュースです!岡山工業高校が中国地区大会へ出場します。顧問は、なんと!元大田高校演劇部、劇研空で「また夏がきて」で音響も担当してくれた森脇 健先生です!大活躍ですね。がんばってください。

平成26年度 広島県高校演劇大会(福山リーデンローズ)

11/22(土)

1. 9:40 福山明王台高校 「祭りよ、今宵だけは哀しげに」 加藤純・清水洋史 作

2.10:45 比治山女子高 「恐怖のズンドコ」 柳本博 作 土井一生潤色

3.11:50 福山中・高等学校「止まった針を」 林 名央 作

4.13:30 広島観音高校 「ミサンガ」 森井あや香 作

5.14:35 清水ヶ丘高校 「梅入りおにぎりはいかが」 岡田隆一 作

6.15:40 鈴峰女子高校 「夏の夜の…」 畠山真代 作

7.16:45 尾道北高校 「KTK2014」 尾道北高演劇部 作

8.17:50 舟入高校 「広島戦災孤児養成所『童心寺物語』」吉本直志郎 原作

須崎幸彦構成・潤色

11/23(日)

9.9:20 基町高校 「うつつうらしまー浦島子・高橋虫麻呂異聞-」松本誠司 作

10.10:25 尾道中・高等学校 「急須で淹れた紅茶」 コダルマ・ゴロウ 作 中村春菜 潤色

11.11:30 呉三津田高校 「銀河旋律」 成井豊 作

12.13:10 沼田高校 「はないちもんめ」 黒瀬貴之 作

13.14:15 福山中・高等学校 「僕のばあちゃん」 新宮正一 作

大会が終わったら、そのうち紹介します。劇研空は高校演劇も応援することを目標の1つにしています。このブログで、以前の広島県大会の劇評を書いていますが、いつもコンスタントに読まれ、秋の大会が近づくと更に読む人が増えます。PRに少しでも役にたっていればハッピーですね。