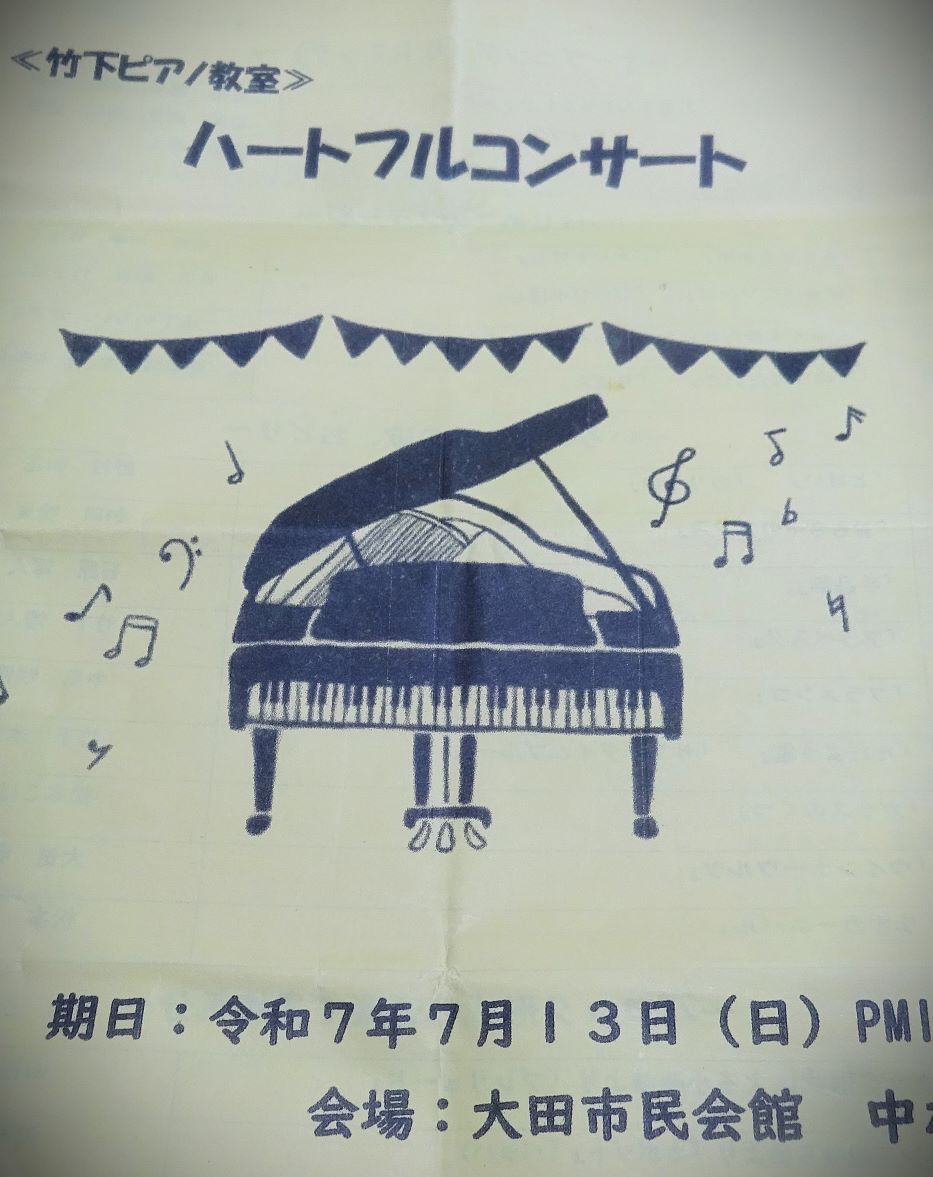

昨年までは「あすてらす」のホールで開催されていましたが、今年は竹下ピアノ教室発表会は市民会館の中ホールで開かれました。3歳くらいの子供さんから高校生や大人まで多くの人達が演奏しました。 演奏は51曲あり、次のようなタイトルで分類されていました。

演奏は51曲あり、次のようなタイトルで分類されていました。

「オープニング」「初めてのステージ」「いろいろな国の歌、おどり」「バロック形式の音楽で貴族気分」「古典形式の音楽でα波を出そう」「ロマン派ってロマンチック」「いやしのメロディ、ポップスでノリノリ、弾き語り」「デュオコーナー」「なんだってショパン」「大人のコーナー」「卒業演奏」

幼児とお母さんの連弾も楽しく、後半のベテランの演奏になると曲の中に自然に引き引き込まれて音の流れに埋没しています。演奏前の先生の曲や生徒さんの紹介も味があります。

my granddaughters の連弾で「戦場のメリー・クリスマス」を聞きましたが、力強い演奏部分ではグッと胸にくるものがありました。戦場とクリスマス・・・地獄と天国を並置したこの言葉の凄さが曲から伝わってきました。思わず、ガザやウクライナの戦場と悲惨な姿が浮かんできました。 ホールと名がついていますが広い部屋、集会室です。大ホールは発表会にはいろいろな点で無理ですが、200~300席の舞台付きのホールがほしいね。「あすてらす」が使用中だったら(サンレディのホールが廃止されたので)この集会室しかない。懸命に演奏する子供達を遠くに見ながら、この子供達が未来の大田で生き、活躍してくれるんだ・・・と思いつつ、余計なことを考えてしまいました。演奏されたみなさん、おつかれさまでした。ありがとうございました。

ホールと名がついていますが広い部屋、集会室です。大ホールは発表会にはいろいろな点で無理ですが、200~300席の舞台付きのホールがほしいね。「あすてらす」が使用中だったら(サンレディのホールが廃止されたので)この集会室しかない。懸命に演奏する子供達を遠くに見ながら、この子供達が未来の大田で生き、活躍してくれるんだ・・・と思いつつ、余計なことを考えてしまいました。演奏されたみなさん、おつかれさまでした。ありがとうございました。

(ブログ:地域情報 ピアノ発表会 20250717洲浜昌三)