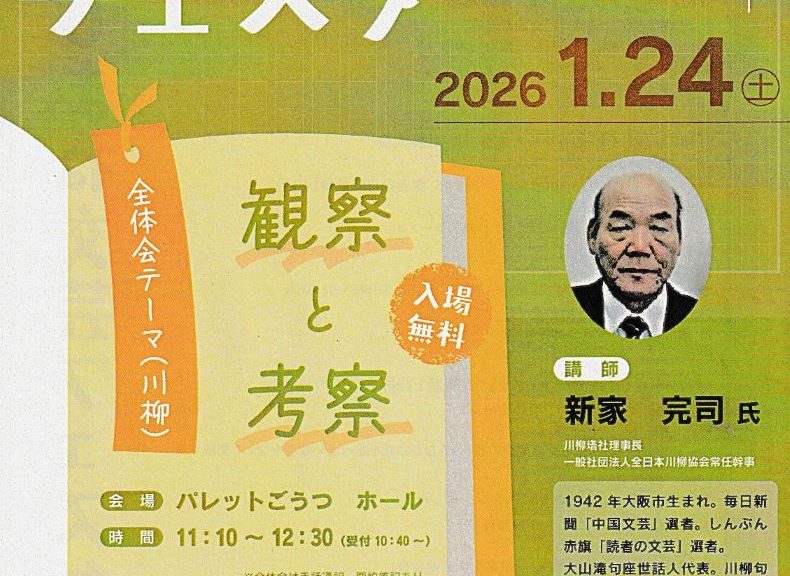

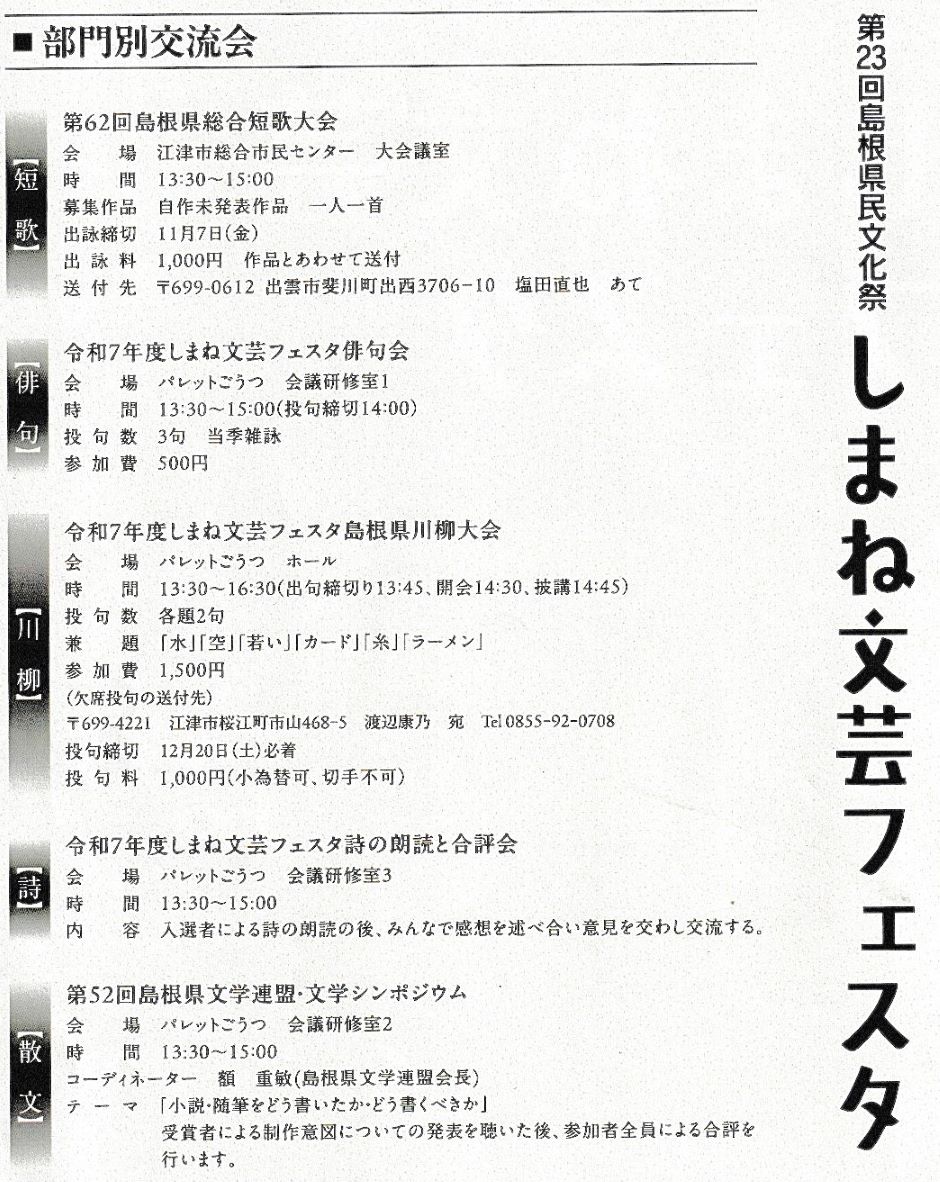

平成7年度の文芸フェスタは江津で開催され、講師は川柳の新家氏です。近日中に現地実行委員会が開催される予定です。

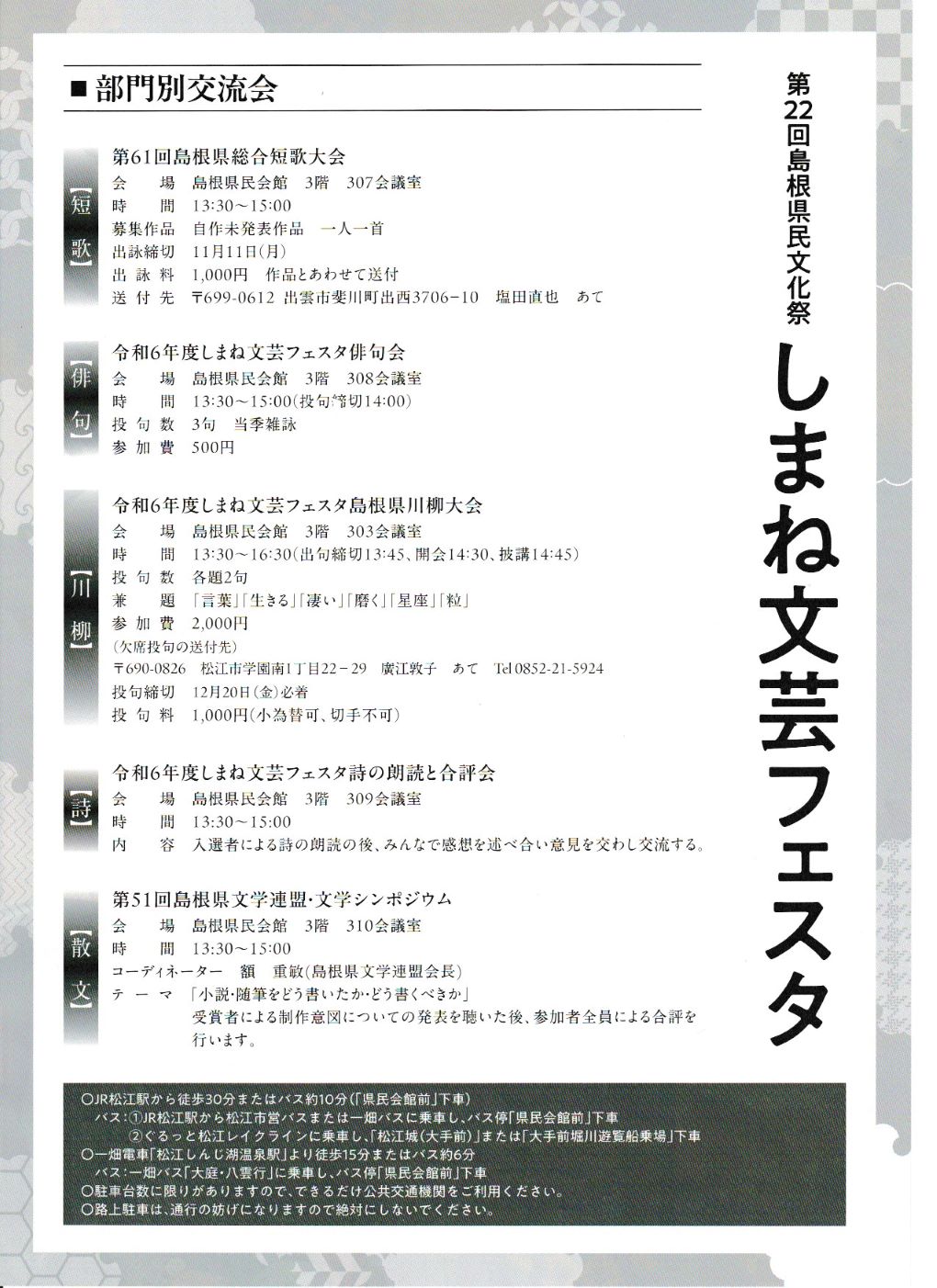

午前中は島根文芸入選者の表彰式があり、その後11時10分から講演。午後は5分野の分科会です。昨日(10月15日)松江で詩部門の選考会が開かれました。事務局長の川辺さん、理事の山根さん、理事長の洲浜が出席し時間をかけて選考しました。ジュニアーの部は357篇の応募がありました。一般の部は20篇弱でしたが、読み応えのある作品もかなりありました。1月24日には表彰式のあと、入選者と合評会を開きます。

午前中は島根文芸入選者の表彰式があり、その後11時10分から講演。午後は5分野の分科会です。昨日(10月15日)松江で詩部門の選考会が開かれました。事務局長の川辺さん、理事の山根さん、理事長の洲浜が出席し時間をかけて選考しました。ジュニアーの部は357篇の応募がありました。一般の部は20篇弱でしたが、読み応えのある作品もかなりありました。1月24日には表彰式のあと、入選者と合評会を開きます。

来年度文芸フェスタの担当は詩部門です。さて、どのような全体会にするか・・・いいアイデアがあれば提案してほしいな。前回はコロナ禍で大会は開かれず、詩人連合と大田市演劇サークル劇研「空」が共同し、「しまねの風物詩」と題して益田のグラントワで動画撮影をして発信しました。(今でも島根県のYouTube「しまねっこCH」で見ることができます)

来年度文芸フェスタの担当は詩部門です。さて、どのような全体会にするか・・・いいアイデアがあれば提案してほしいな。前回はコロナ禍で大会は開かれず、詩人連合と大田市演劇サークル劇研「空」が共同し、「しまねの風物詩」と題して益田のグラントワで動画撮影をして発信しました。(今でも島根県のYouTube「しまねっこCH」で見ることができます)

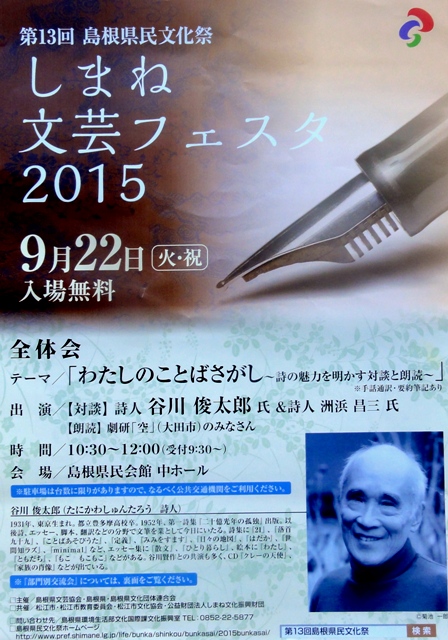

以前は200~300人の文芸愛好家が集まり著名講師の講演に耳を傾けましたが、最近では若い人で詩や小説の創作をする人が少なく、高齢化とも相まって、文芸関係の講演は困難な状態です。前々回のように、谷川俊太郎さんとの対談で県民会館は満員!・・それは夢のまた夢として、100名を越える全体会にしたいけど、グッドアイデアが出るかどうか、楽しみです。

(ブログ:しまね文芸フェスタ 詩の散歩道 20251016洲浜昌三)

「島根県詩人連合」カテゴリーアーカイブ

R7,「小泉八雲におけるポエジー」と入澤康夫の詩「ことば・ことば」

小泉八雲の怪談から7篇を取り上げて第14回「朗読を楽しむ」で発表するために、いろいろ調べていると、貴重なものが出てきました。平成16年に「小泉八雲没後百年記念」で入沢さんが八雲のポエジーについて講演されました。その時の6枚の資料の冒頭に「ことば・ことば」という詩が載っています。

ことば・ことば 入沢康夫

「愛する者同士にことばはいらない」といふ

それも ことば

「ことばよりも こころだ」といふ

それも ことば

「ことばは 神だ」といふ

「ことばなんか おぼえるんじゃなかった」といふ

それも ことば これも ことば

「これ」も ことば

「それ」も ことば 「も」も ことば

そして「ことば」も やっぱり ことば

ありとあらゆることば その向こう側に

いったい何があるか 知りたいかい

きみにだけ 教えてあげよう 内緒だよ

地霊(グノーム)みたいな黒いこびとが一人

悲しい顔をして しゃがみこんでいるのさ

入澤さんは、ハーンの「家庭の祭壇より」の一部を掲載しておられます。次はその文章の一部抜粋です。

「・・・わらわれの行為は、ことごとく、われわれの内部にある死者の行為ではないか・・・われわれの良心というもの、これだって、さまざまな善と悪を持った、無尽蔵の過去の経験の、受けつぎ受けついできた総和のほかの何者であろうか?・・・」

意識下、無意識の世界・・・そこからポエジーは生まれてくるとということです。ハーンの怪談にも言えることです。

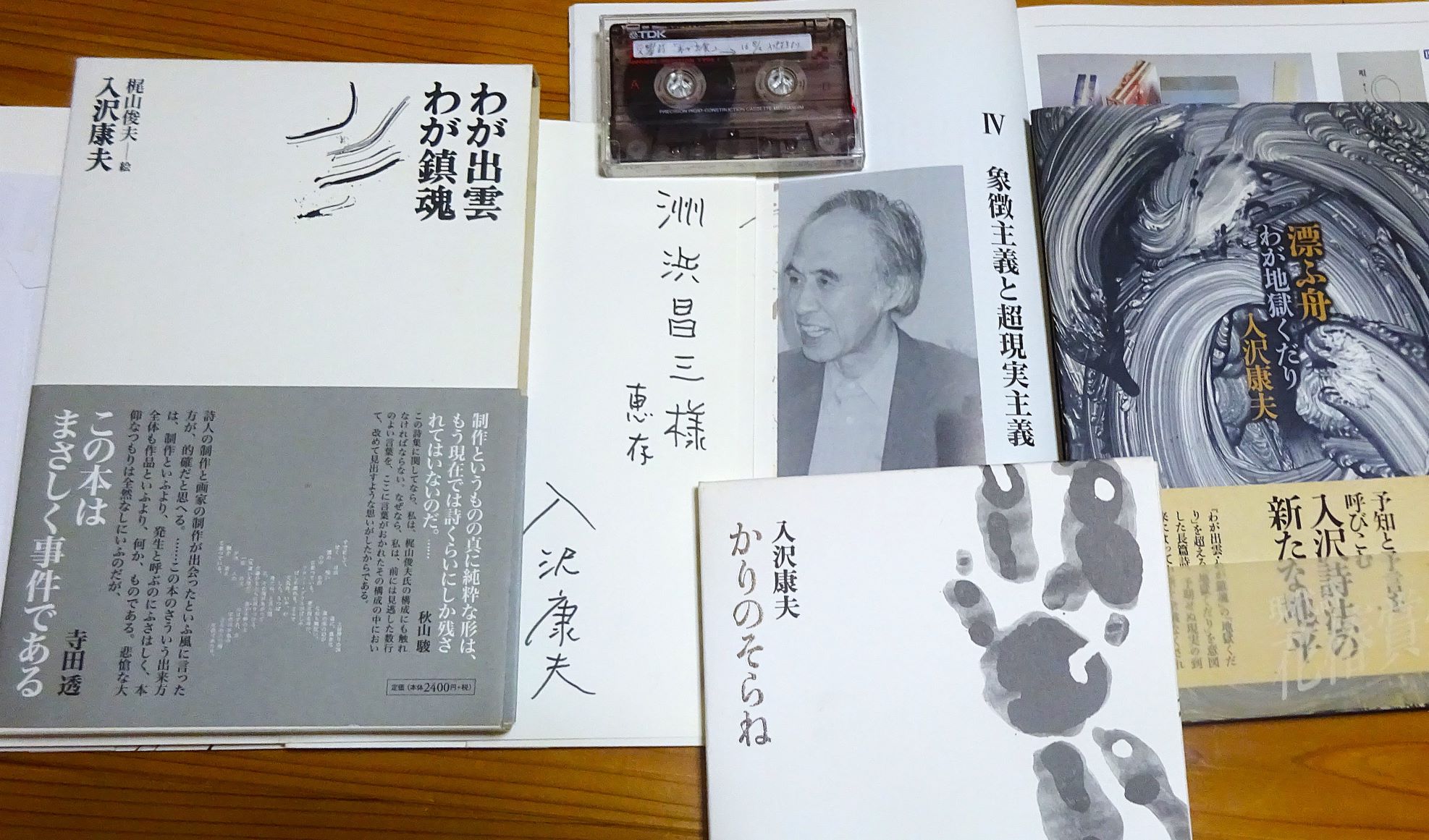

入澤さんは、松江市北堀町の生まれで八雲とは家が近くでした。詩人の大御所とまでいわれた大詩人ですが、残念ながら、2018年10月15日に他界されました。

入澤さんは、松江市北堀町の生まれで八雲とは家が近くでした。詩人の大御所とまでいわれた大詩人ですが、残念ながら、2018年10月15日に他界されました。

詩集『わが出雲 わが鎮魂』は『出雲国風土記』に基づいて書かれた名作です。いつか、この詩集の朗読をしたい、というのが夢でした。入沢先生の歓迎会で酒席を共にしたとき、「あの詩は難解だといわれています。確かに難解ですが、ぼくは朗読すれば面白いと思っています」と言ったら、なんと!!数日後に、サイン入りの詩集とテープが僕宛に届きました!

テープに録音してあったのは、「交響詩 わが出雲」(諸井誠作曲 入沢康夫詞 合唱・二期会合唱団 管弦楽・NHK交響楽団 指揮・森 正)。聞いて、圧倒されました。

(ブログ:詩の散歩道 小泉八雲 入沢康夫 20250921洲浜昌三)

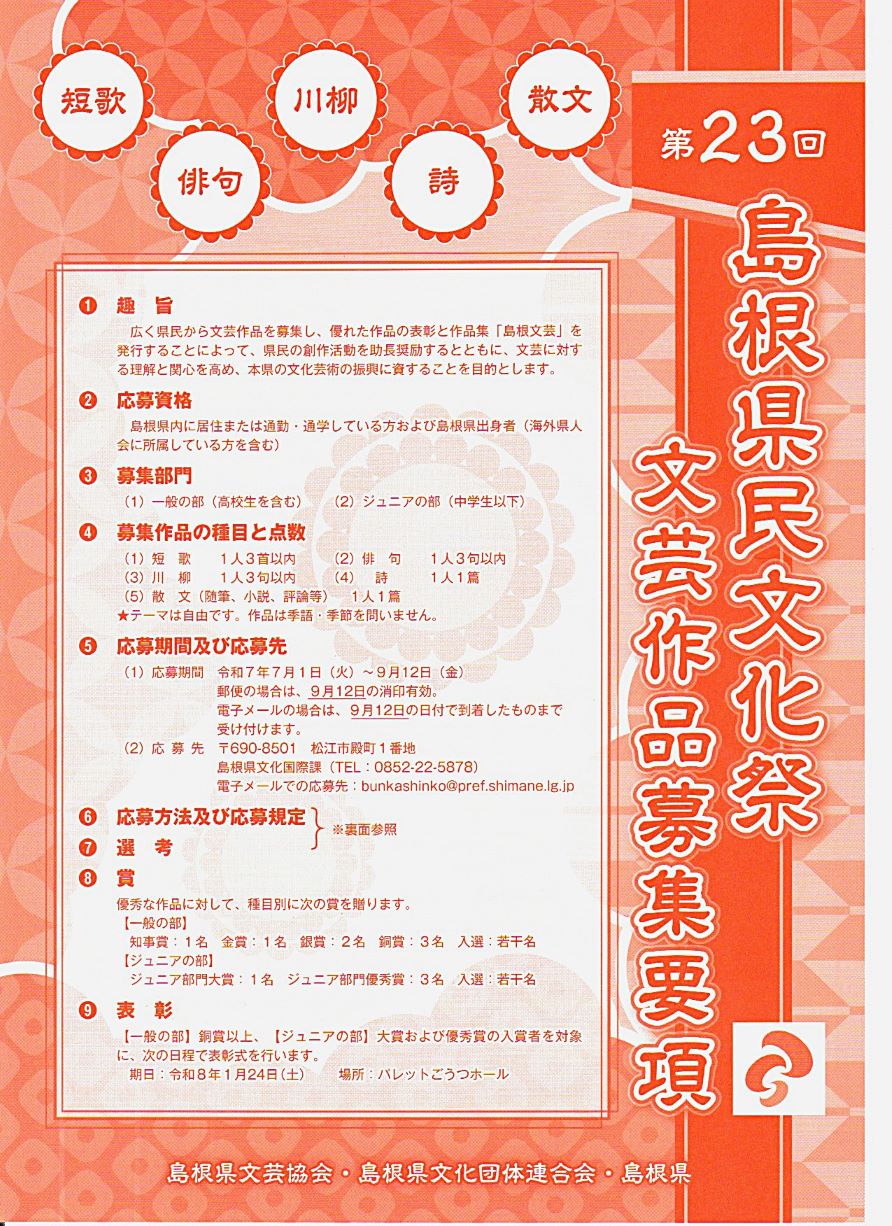

R7,第23回 島根県民文化祭「文芸作品募集」あなたの作品をどうぞ〆切9/12

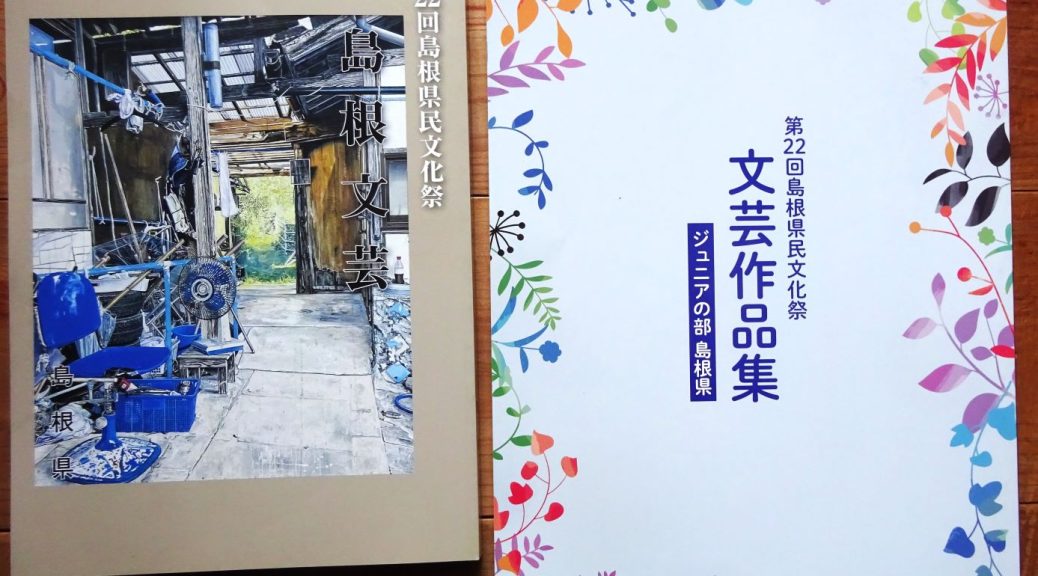

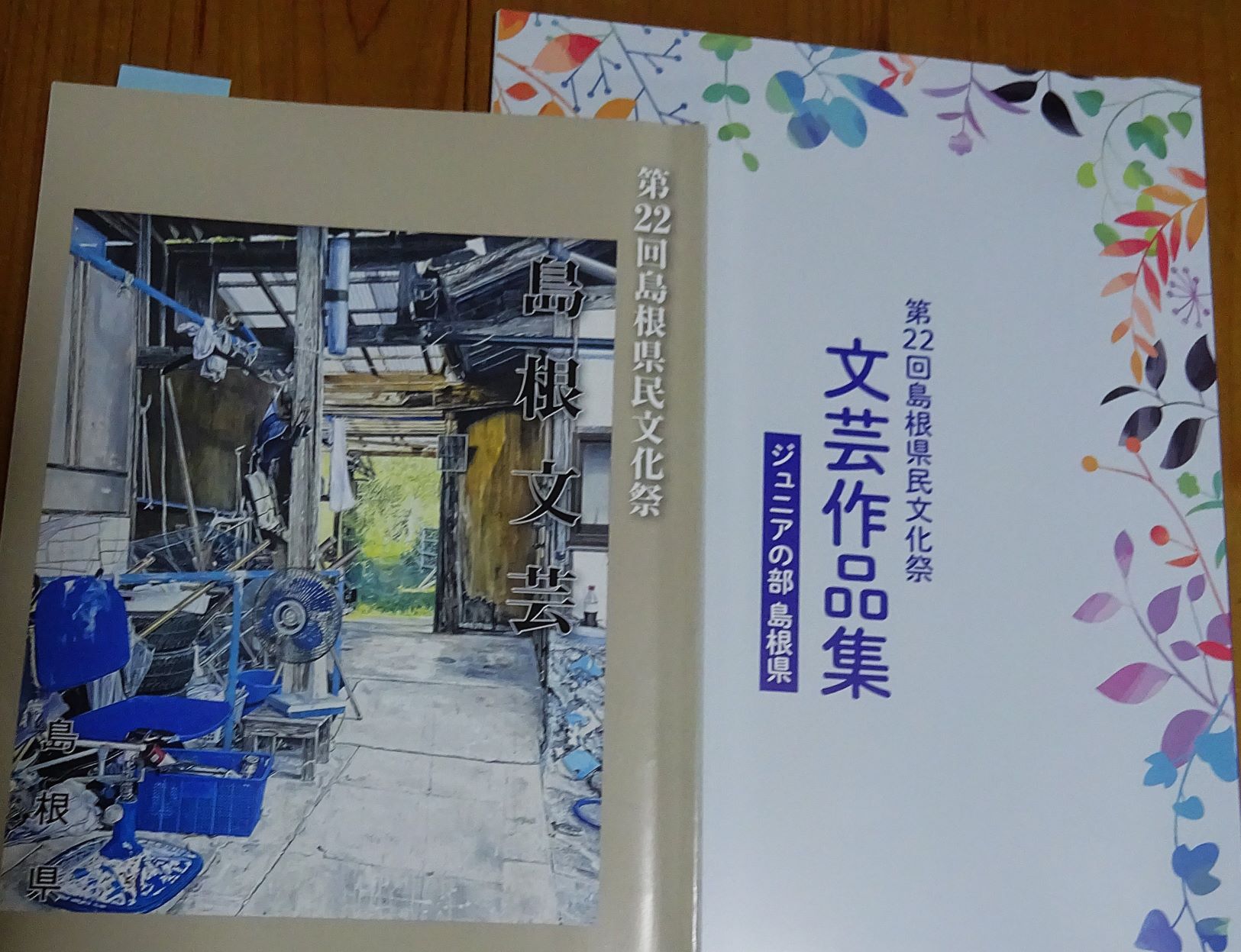

今年度の文芸作品募集は、7月1日から~9月12日。入賞作品は本に掲載されます。昨年の応募作品数は次の通りです。( )内はジュニア数です)短歌365(359)俳句446(296)川柳442(134)詩15(211)散文18(7)

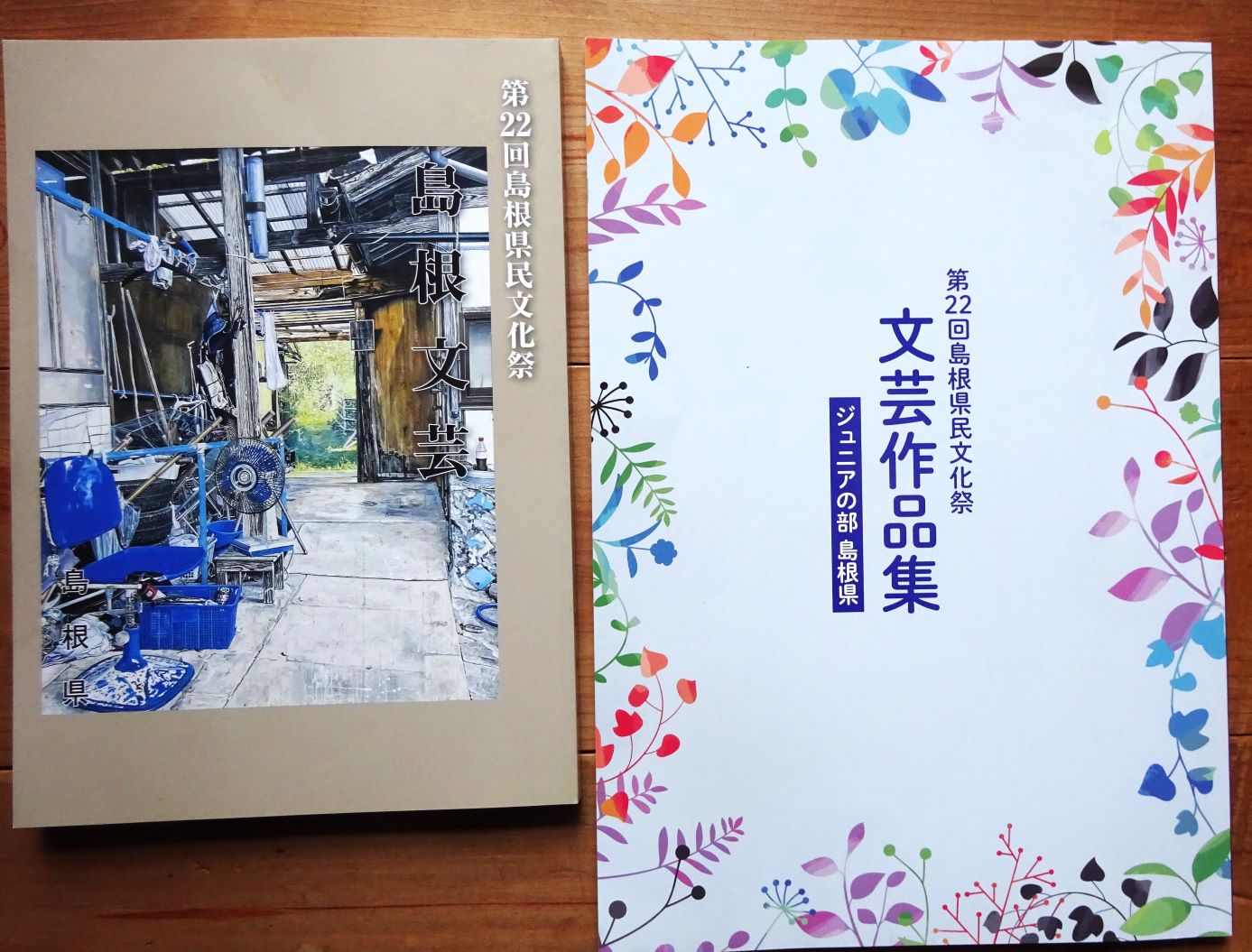

ジュニアーの部では小中学の先生の関心や指導が大きく左右します。学校で取り組んで応募される例が多くなりました。嬉しいことです。20年近く島根県の高文連文芸作品コンクールで小説と随筆の選考を頼まれていますが、今年は目下50篇近い作品を日々読んでいます。今日読んだ小説の中にも素晴らしい作品が数編ありました。いつも力作がたくさんあります。高校生も応募してほしいものです。昨年の作品集の表紙です。 僕の担当は詩ですが、今年も選考に参加します。若い人たちで文芸活動をする人が少なくなりましたが、応募して島根の文芸活動に活を入れてほしい。高校生にも期待しています。

僕の担当は詩ですが、今年も選考に参加します。若い人たちで文芸活動をする人が少なくなりましたが、応募して島根の文芸活動に活を入れてほしい。高校生にも期待しています。 全面が茶系統で字も読みにくいチラシですが、詳しいことは県のホームページ「島根県民文化祭」を見てください。

全面が茶系統で字も読みにくいチラシですが、詳しいことは県のホームページ「島根県民文化祭」を見てください。

(ブログ島根文芸作品募集 島根詩人連合 20250815洲浜昌三)

R7,島根県文化団体連合会76回理事会(5/9)

県民会館で開催され文芸部門の理事として出席。予算決算、事業報告、7年度計画など承認しました。この会には県内の44団体(音楽、演劇、舞踊、伝統芸能、美術、文芸、市や町の文化協会など)加入しています。会費は各団体1万ですが、県は約700万円拠出しています。各団体は県民文化祭や次世代育成事業として、小中学校生などを対象にワークショップなどを開き島根の教育に貢献しています。部活動が学校でできなくなる現状を考えると、ますます重要な役割を担っているといえます。

劇研「空」は「しまね演劇ネット」に加入していますので、以前は朗読指導で中学校へ行ったことがあります。文芸なども「詩の作り方」「小説の書き方」などで参加すればいいのですが、俳句、短歌、川柳なども参加していません。

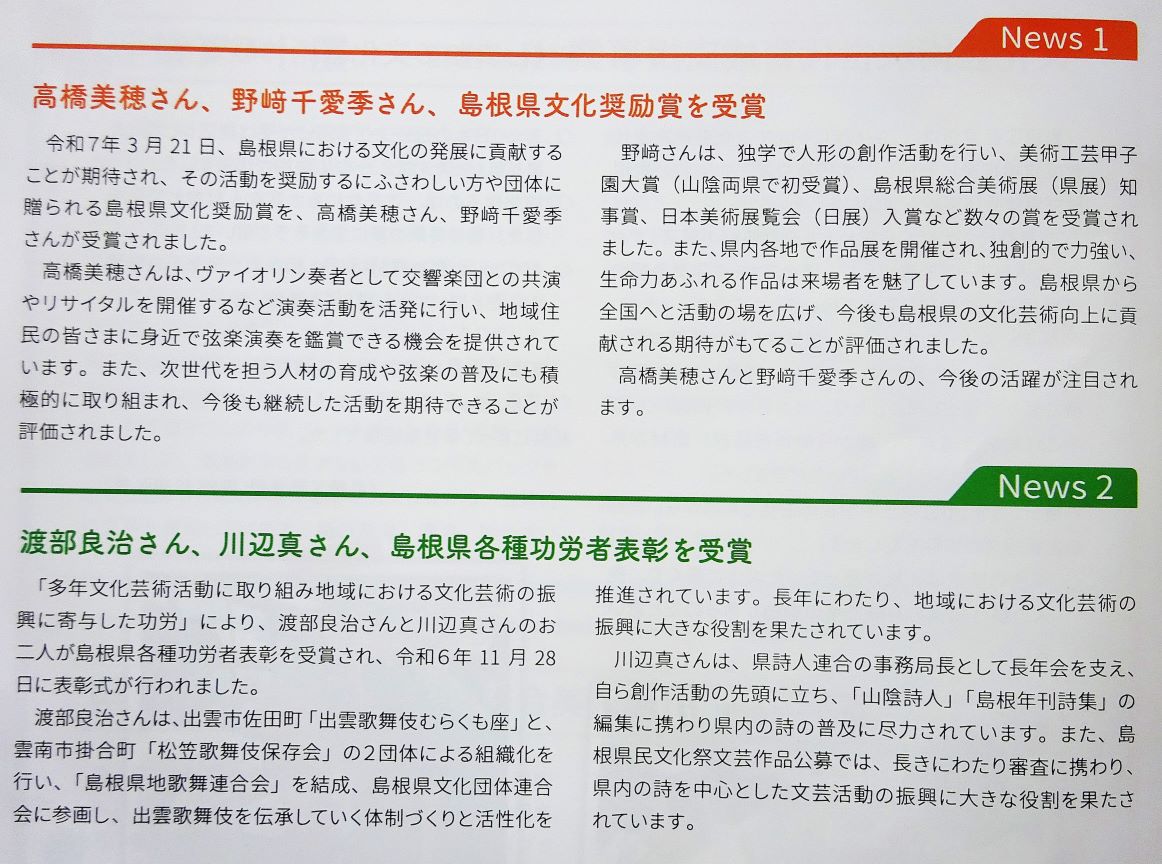

年間総まとめとして年度末に「Bunkaren News」を発行しています。貴重な記録です。その一部を写真で紹介しましょう。

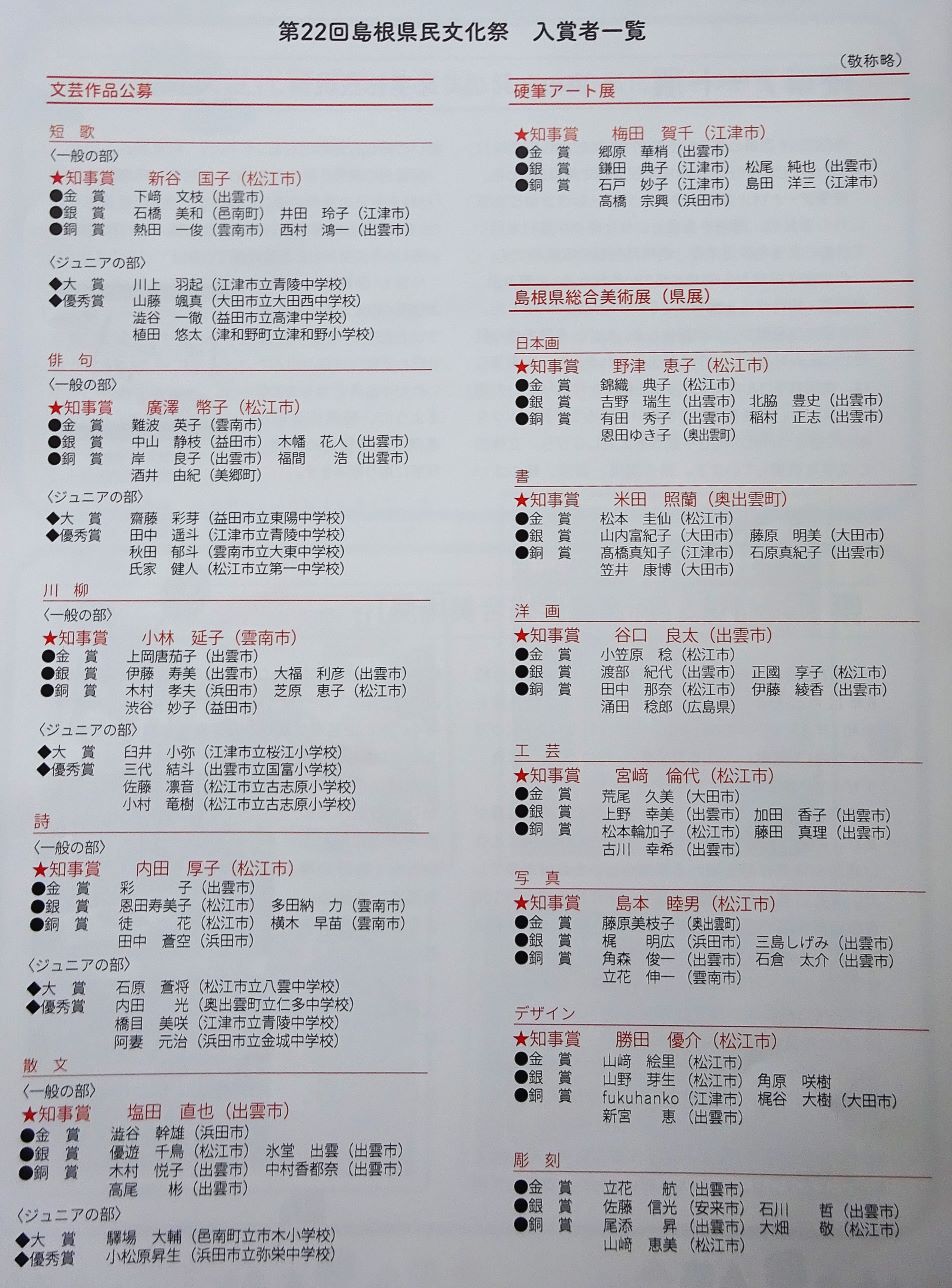

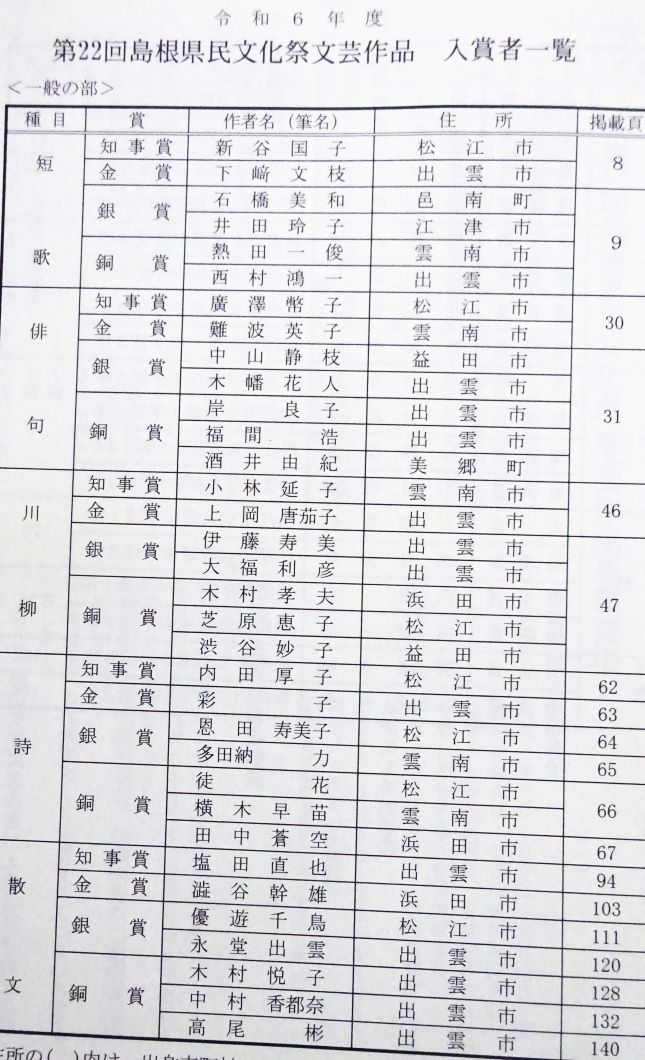

第22回県民文化祭入賞者一覧です。 読みにくいですね。図書館や公民館にはあると思いますので、正確に読みたい人はどうぞ、そこで手にしてください。

読みにくいですね。図書館や公民館にはあると思いますので、正確に読みたい人はどうぞ、そこで手にしてください。

文化奨励賞として高橋美穂さん、野崎千愛季さん。各種功労者表彰で渡部良治さん、川辺真さんの業績が紹介されています。川辺さんは長年詩人連合の事務局長、「山陰詩人」編集者として大きな貢献をされています。 最後は、表紙です。写真部門の金賞、銀賞受賞作品が表紙を飾っています。いい写真はいいですね。

最後は、表紙です。写真部門の金賞、銀賞受賞作品が表紙を飾っています。いい写真はいいですね。 県文化連総会は5月22日に県民会館で開催されます。県民文化祭の文芸作品募集については、チラシができてから紹介します。

県文化連総会は5月22日に県民会館で開催されます。県民文化祭の文芸作品募集については、チラシができてから紹介します。

(ブログ:県文化連合会 島根詩人連合 20250510洲浜昌三)

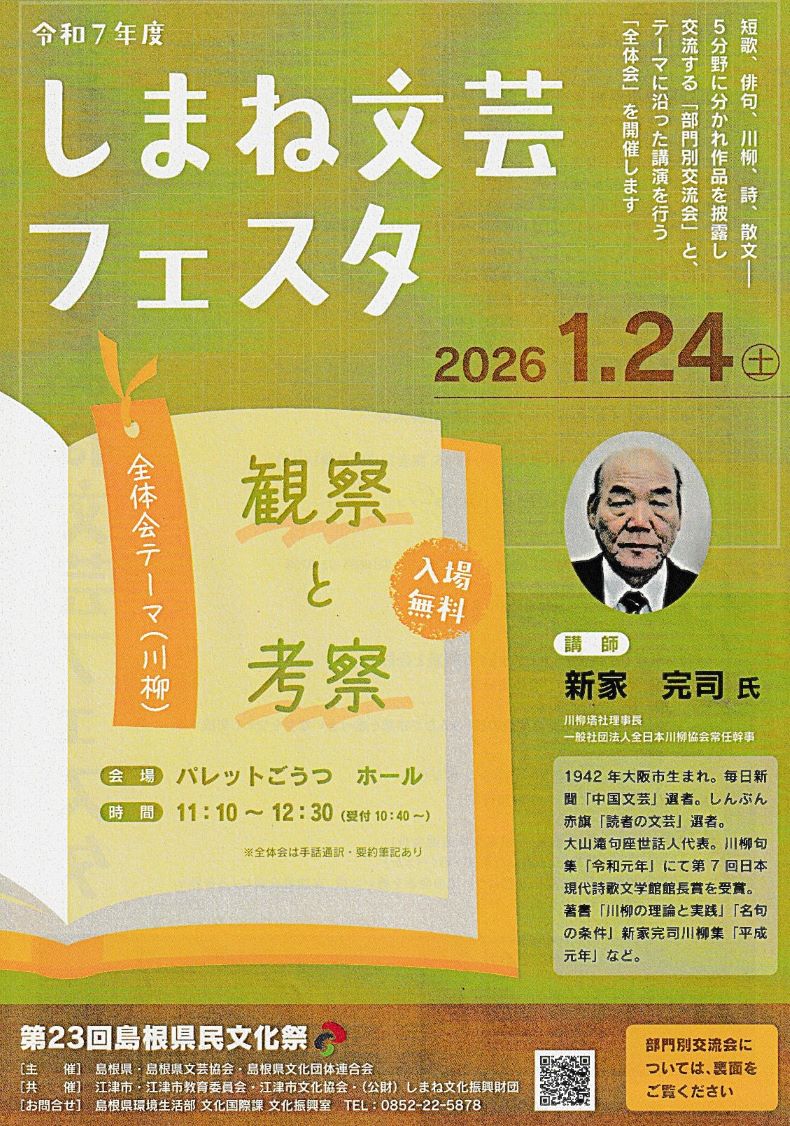

R7,令和7年度「しまね文芸フェスタ」江津市で開催(R8,1/24)

4月21日、松江で県民文化祭文芸部門運営委員会・県文芸協会理事会が開催され、6年度決算報告、行事報告を了承し、7年度の予算と行事を決定しました。報告です。

今年度の「文芸フェスタ」は川柳部門が担当(会長、竹治ちかし・副会長、洲浜昌三)。江津市駅前の「パレットごうつ」で開催されます。来年1月24日です。文芸作品入賞者表彰式の後、講演があり、午後は分科会です。 ホール定員は約200人。講師は目下未定ですが川柳の講師です。

ホール定員は約200人。講師は目下未定ですが川柳の講師です。 詩部門の理事は川辺真、洲浜昌三。来年度は詩部門が担当になるので副会長の役です。

詩部門の理事は川辺真、洲浜昌三。来年度は詩部門が担当になるので副会長の役です。

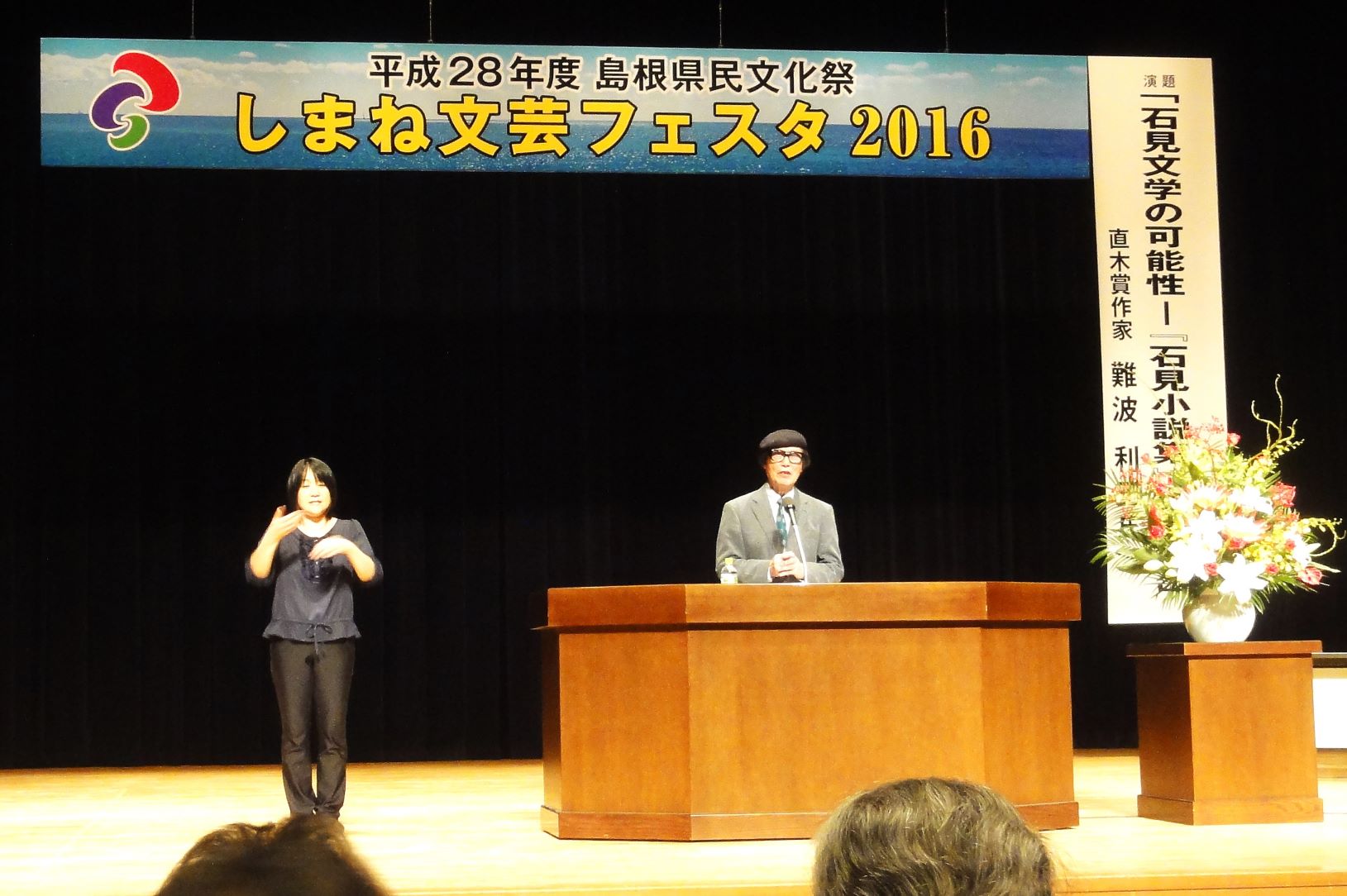

江津では2016年に開催し、大田市湯里出身の直木賞作家、難波利三さんを講師に招いています。当時は前夜祭があり講師を囲んで楽しい懇親会が開かれました。ぼくは石見銀山の民謡「巻き上げ節」を歌ったのを覚えています。難波さんが石見銀山近くの湯里の生まれだからです。遠い昔の話。今は懇親会なし。 講演にどれだけ参加者があるか。また、散文部門が今年度で退会されることになり、来年度から県民公募の文芸作品審査をどうするかなど課題も残されました。どの部門も高齢化と同時に同人誌の会員も減小。若い人がほとんどいない状態で今後どのように継続していくか大きな課題です。詩部門も難題に直面しています。(ブログ:しまね文芸フェスタ 詩の散歩道20250421洲浜昌三)

講演にどれだけ参加者があるか。また、散文部門が今年度で退会されることになり、来年度から県民公募の文芸作品審査をどうするかなど課題も残されました。どの部門も高齢化と同時に同人誌の会員も減小。若い人がほとんどいない状態で今後どのように継続していくか大きな課題です。詩部門も難題に直面しています。(ブログ:しまね文芸フェスタ 詩の散歩道20250421洲浜昌三)

R7,しまね文芸フェスタ講演、文芸作品表彰式(1/18)

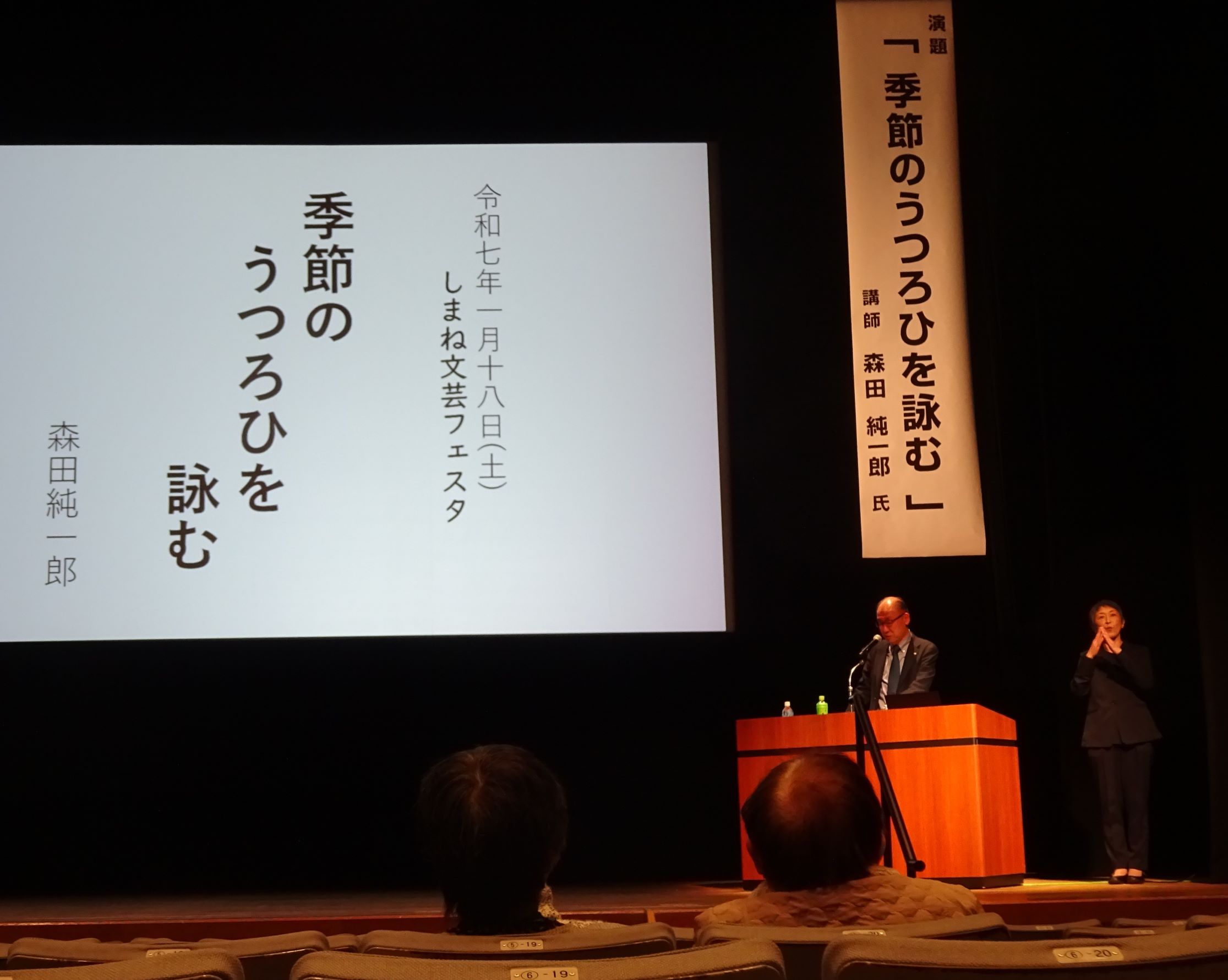

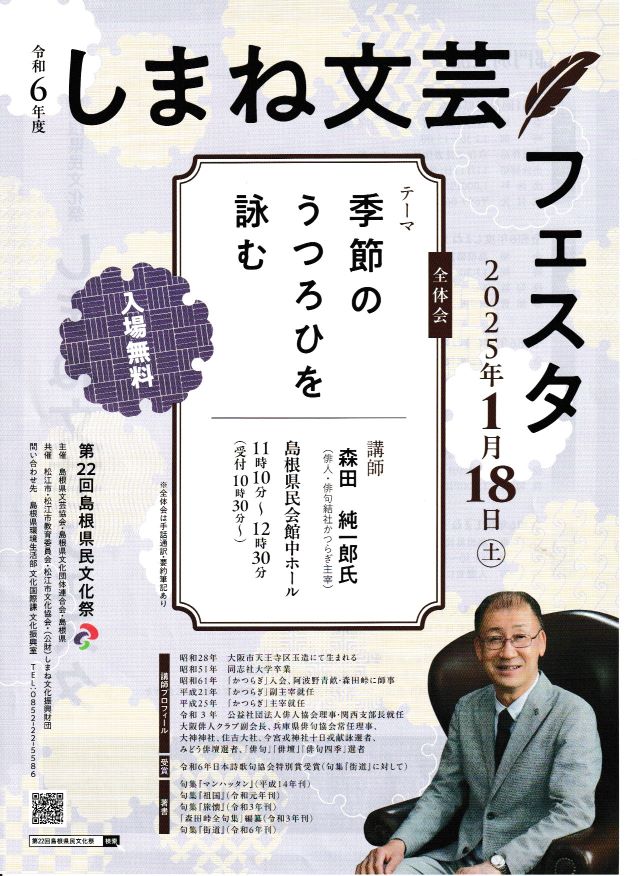

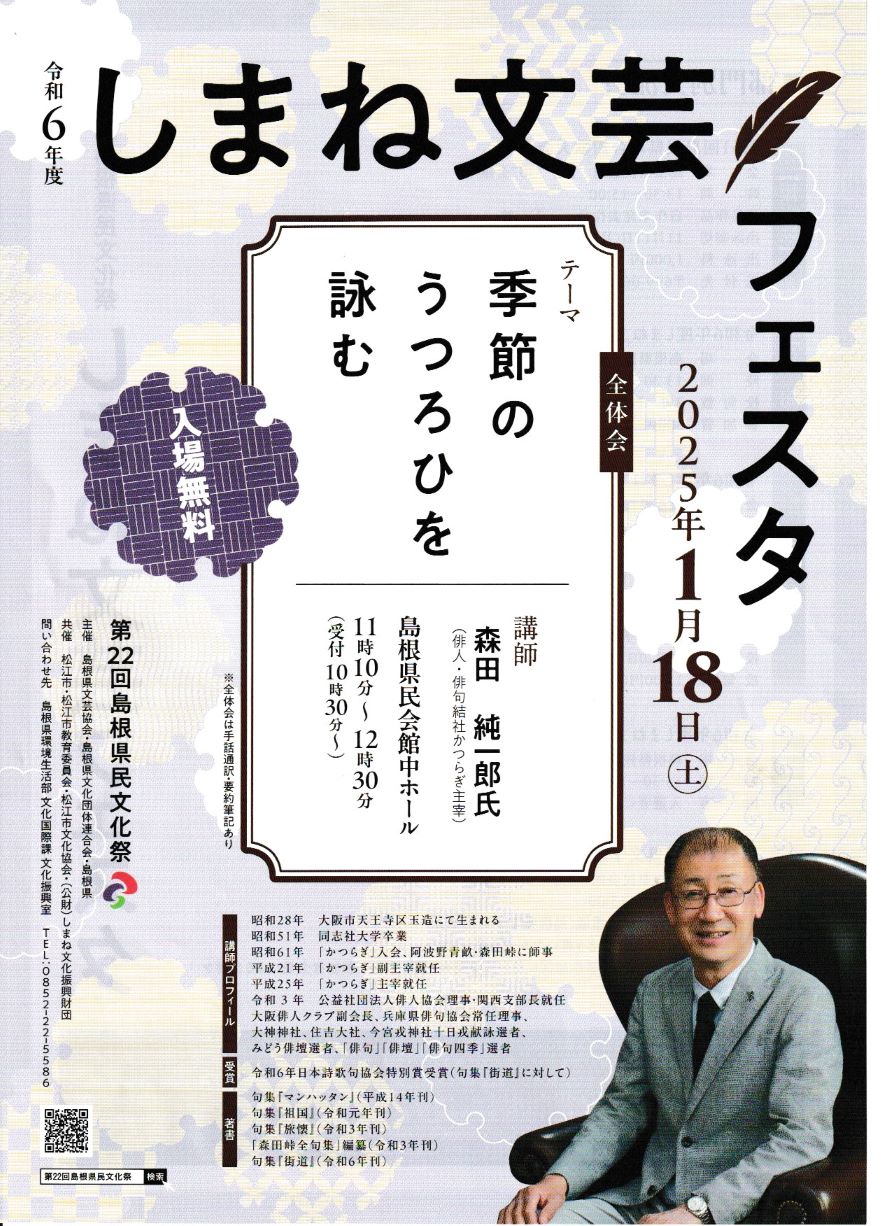

令和6年度は初めて1月に講演と表彰式が実施されました。今年度は俳句部門が担当で会長の吉浦増さんの挨拶で始まり、各部門の入賞者に壇上で賞状が授与されました。文芸フェスタは11時10分から始まり、来賓として松江市長の挨拶もありました。講演は俳人協会理事関西支部長の森田純一郎氏。季節の中で詠まれたたくさんの俳句を投影して紹介しながら話されました。

聴衆は80名前後だったでしょうか。文芸部門も高齢化が進み文化行事に参加する人が急減しています。4年前にこの舞台で谷川俊太郎さんと対談し、劇研「空」のメンバーが谷川さんの詩16篇を朗読した時のことを思い出しました。ホールは満員。入れない人はロビーに設置されたテレビで視聴。二度とない夢のまた夢。改めて谷川さんに感謝したい。午後の分科会でもその時のことで話には花が咲きました。入選者が発表されていますの紹介します。

聴衆は80名前後だったでしょうか。文芸部門も高齢化が進み文化行事に参加する人が急減しています。4年前にこの舞台で谷川俊太郎さんと対談し、劇研「空」のメンバーが谷川さんの詩16篇を朗読した時のことを思い出しました。ホールは満員。入れない人はロビーに設置されたテレビで視聴。二度とない夢のまた夢。改めて谷川さんに感謝したい。午後の分科会でもその時のことで話には花が咲きました。入選者が発表されていますの紹介します。

応募点数はたくさんありました。短歌365首、俳句446句、川柳442句、詩14篇、散文18篇。

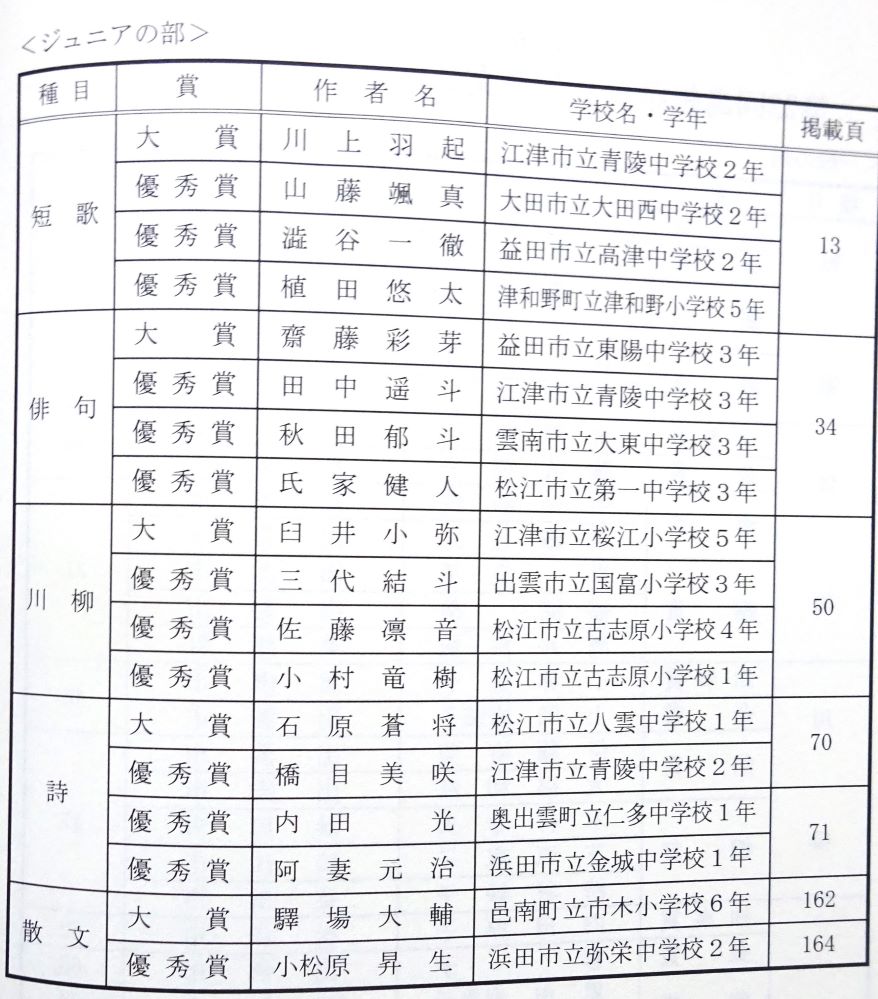

ジュニアー(小、中学生)の部も応募数が増えています。学校での取り組みをされる先生の指導があるからでしょう。とても新鮮で楽しく、目を洗われるような作品がたくさんあります。

ジュニアー(小、中学生)の部も応募数が増えています。学校での取り組みをされる先生の指導があるからでしょう。とても新鮮で楽しく、目を洗われるような作品がたくさんあります。

短歌359首、俳句446句、川柳134句、詩211篇、散文7篇。 本の中には入選した本人の感想や先生の感想文も入っていて、とても参考になります。

表紙は県総合美術展洋画部門で知事賞を受賞された谷口良太さんの作品です。こんな絵を表紙にできるなんて、すばらしい!

表紙は県総合美術展洋画部門で知事賞を受賞された谷口良太さんの作品です。こんな絵を表紙にできるなんて、すばらしい!

本は島根県文化振興課でも購入できます。市町村の図書館や学校にもあるはずです。ぜひ読んでみてください。そして来年もたくさんの応募を期待しています。

午後の詩の分科会では入選されたみなさんの朗読を聞き、感想を述べ合いました。詩についての質問も色々とあり、とても有意義な時間でした。詩人連合からの出席は川辺、洲浜。休憩時間に川辺さんと今後の詩人連合について話しました。若い人たちに参加してほしい。そのためにどうすればいいか。話してみればどの分野も同様です。問題山積。良い知恵を出して実行したい。

(ブログ:しまね文芸フェスタ 詩の散歩道 20240120洲浜昌三)

R7,しまね文芸フェスタ・文芸作品表彰式(県民会館1/18)

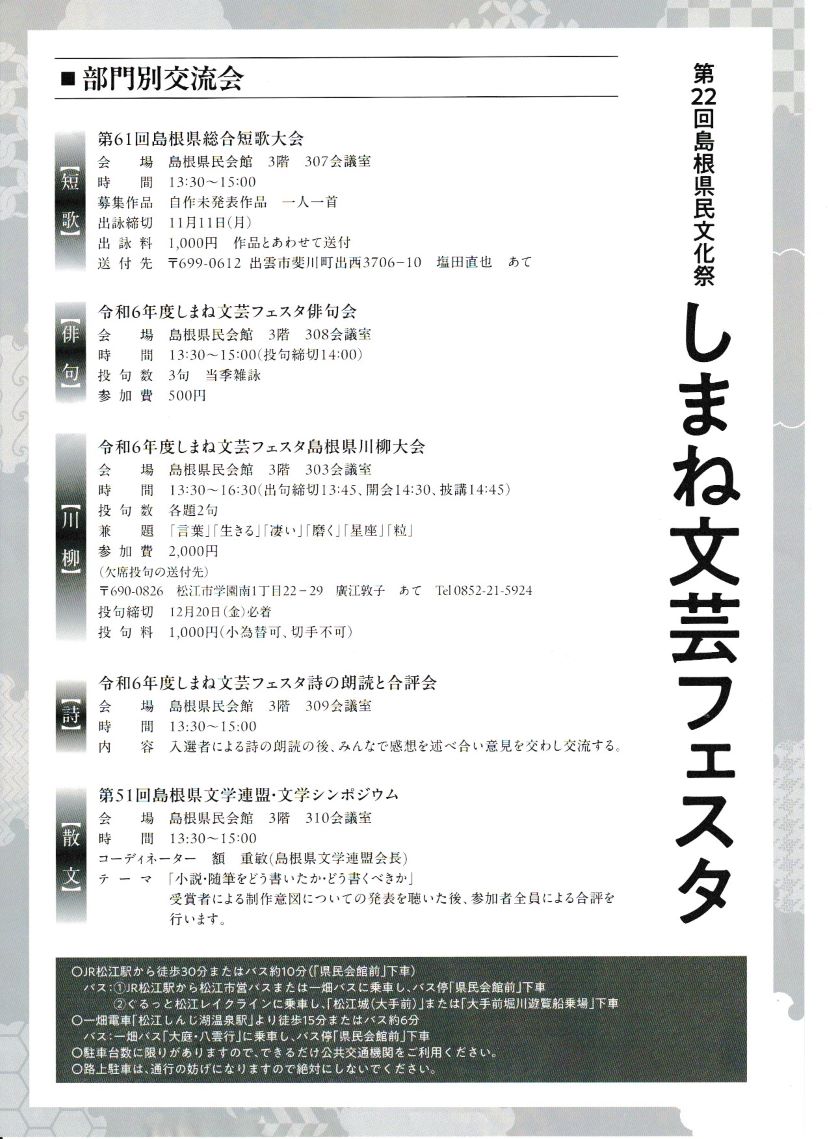

今まで「しまね文芸フェスタ」は10月、文芸作品入選表彰式は12月初旬に開催されていましたが、今年度は1月18日に開催されます。俳句, 短歌、川柳, 詩、散文の表彰式は10時20分から開始されます。その後は次の通りです。

・文芸フェスタ開会式10時20分~

・森田潤一郎氏講演「季節のうつろひを詠む」11時10分~

・5部門分会13時30分~15時

ぼくと事務局長の川辺さんは表彰式から最後の分科会まで参加しますが、分科会では、例年「入選者による詩の朗読のあとみんなで感想を述べ意見交換」をしてきました。今年もその予定ですが、入選者が表彰式のあと午後の分科会に参加していただけるかどうか、ちょっと心配な点もあります。詩人連合会員や希望者がどれだけ参加していただけるか。ぜひ都合をつけて参加してください。

再度、チラシを紹介します。

再度、チラシを紹介します。

(ブログ:しまね文芸フェスタ お知らせ 20250116洲浜昌三)

R6,「わたしのことばさがし」谷川俊太郎さんとの対談記録(しまね文芸フェスタ2025)

2024年11月13日、谷川さんが92歳で他界され、新聞でもテレビでも大きく報道しています。それだけ大きな影響力があった国民的詩人です。2025年に松江の県民会館で開催された文芸フェスタで対談した様子は当時ブログでも紹介しました。

「石見詩人」や「詩人連合会報」、「劇研「空」の会報に対談の内容などを書きましたが、ここでは会報の文章や新聞記事などを紹介します。10ページあります。興味がある人はどうぞ。

H27,対談「わたしのことばさがし」谷川俊太郎・洲浜昌三 48882fb565794e32716ae6fdd8ea3dfa

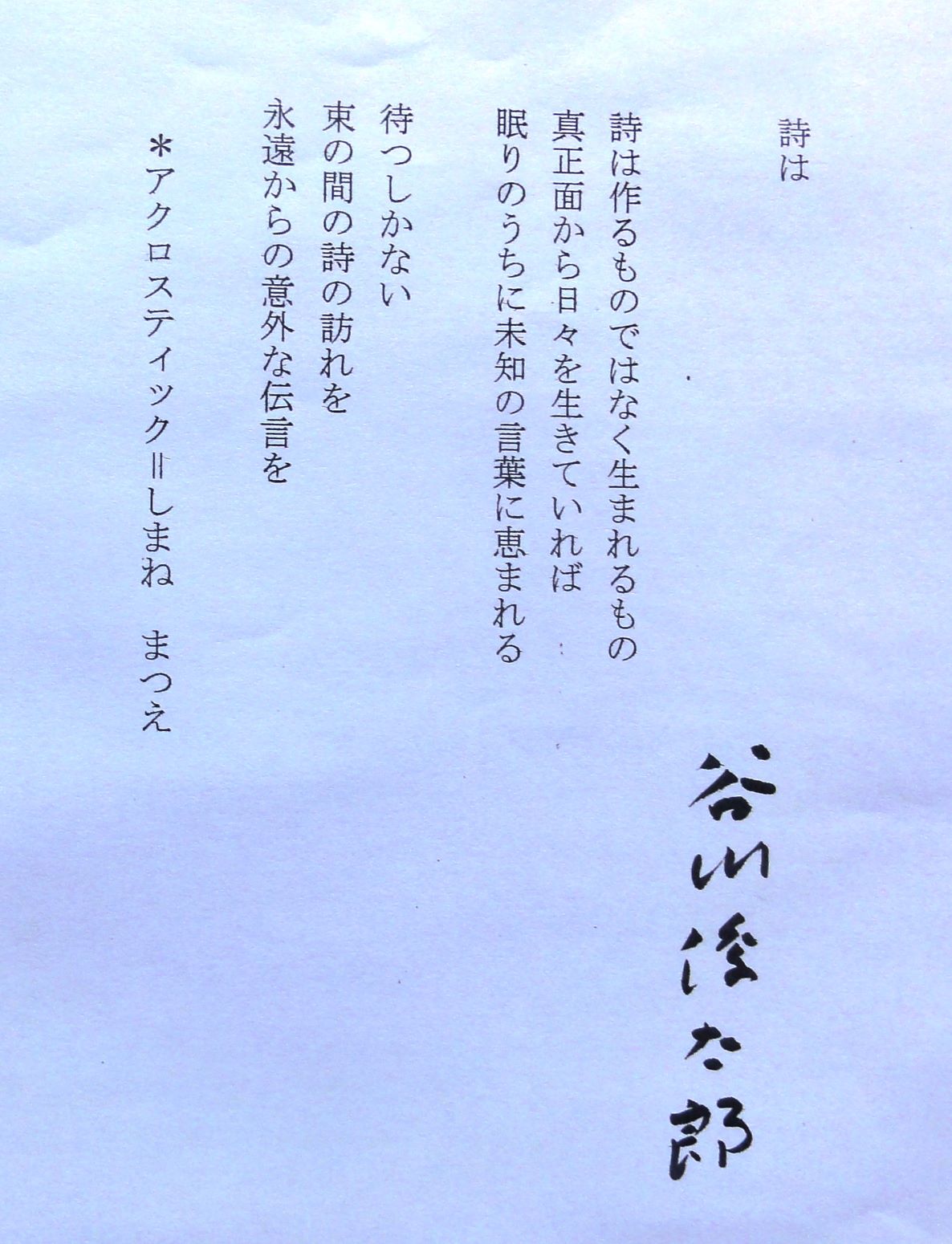

次の詩は、島根詩人連合の会で「松江について詩を書いていただけないだろうか」という要望が出て、直前にお願いの文書をお送りして書いていただいた詩です。冒頭に、「しまねまつえ」の音が配置されたアクロスチックです。貴重な記念になりました。 当時は講師を囲んで前夜祭を開催していました。お陰で何十人という第一線で活躍中の俳人、歌人、詩人、小説家と席をともにしました。次は島根文芸協会理事や各文芸団体の役員です。

当時は講師を囲んで前夜祭を開催していました。お陰で何十人という第一線で活躍中の俳人、歌人、詩人、小説家と席をともにしました。次は島根文芸協会理事や各文芸団体の役員です。 谷川さんの詩を朗読した劇研「空」のメンバーと、アメリカの大学から大田へ帰っていたので、急遽お願いして調光室でPC操作し映像を投影してくれた一暁君など。唯一の貴重な写真。

谷川さんの詩を朗読した劇研「空」のメンバーと、アメリカの大学から大田へ帰っていたので、急遽お願いして調光室でPC操作し映像を投影してくれた一暁君など。唯一の貴重な写真。

当時のチラシです。文芸フェスタで会場が満員になったのは初めてです。県外からも多数来られました。さすが、です。

当時のチラシです。文芸フェスタで会場が満員になったのは初めてです。県外からも多数来られました。さすが、です。 (ブログ:詩の散歩道 島根文芸フェスタ 20241122洲浜昌三)

(ブログ:詩の散歩道 島根文芸フェスタ 20241122洲浜昌三)

R6,今年度「しまね文芸フェスタ」令和7年1/18 松江で実施

例年9月か10月に実施されていましたが、今年度の「文芸フェスタ」は来年の1月18日に県民会館で実施されます。今年度担当は俳句部門で、講師は俳人の森田純一郎氏です。

10月15日に、「島根文芸」の詩の公募作品選考会が松江で開かれ、ジュニアーの部220篇と一般の部15編の詩の選考を今年度は川辺真、山根繁樹、洲浜が担当しました。近年応募作品が減少気味で不安がありましたが、いい作品があり、3時間以上に及んだ選考が終わった後、お互いに満足感がありました。

例年表彰式は12月初旬でしたが、今年度は1月18日に開催される文芸フェスタの講演の前に10時ごろからの予定です(決定ではありません)。各部門の入選作品は「島根文芸」57号に掲載されます。

これまで9月~12月の行事でした。このチラシができたのが10月でしたので、今年はどうなるのか心配しておられた人も多いかと思います。講演と表彰式を同一日にしたのは、受賞者やその関係者にも講演へ参加してほしいという希望も一つの動機です。

これまで9月~12月の行事でした。このチラシができたのが10月でしたので、今年はどうなるのか心配しておられた人も多いかと思います。講演と表彰式を同一日にしたのは、受賞者やその関係者にも講演へ参加してほしいという希望も一つの動機です。

(ブログ:文芸フェスタ 島根県詩人連合 20241022洲浜昌三)

R6,うめのしとみ詩集『どきん どきん』第24回中四国詩人賞受賞(高知大会9/21)

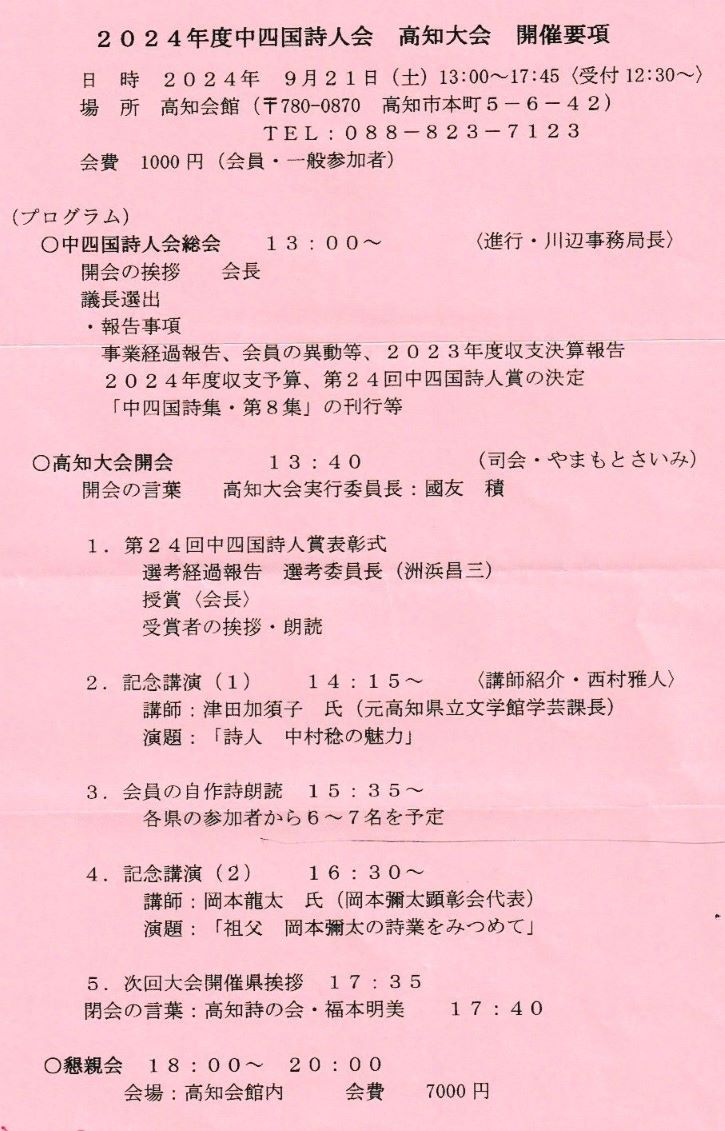

9月21日、高知会館で中四国詩人会・高知大会が高知会館で開かれ、決算予算、行事報告や計画を審議。40数名の参加者がありました。開催要項を紹介します。

高知駅南口に降りると、広場にステージがありテントの中に椅子が沢山並べてありました。さすが土佐の高知。そこには坂本龍馬、武市半平太、中岡慎太郎の像と説明板がありました。

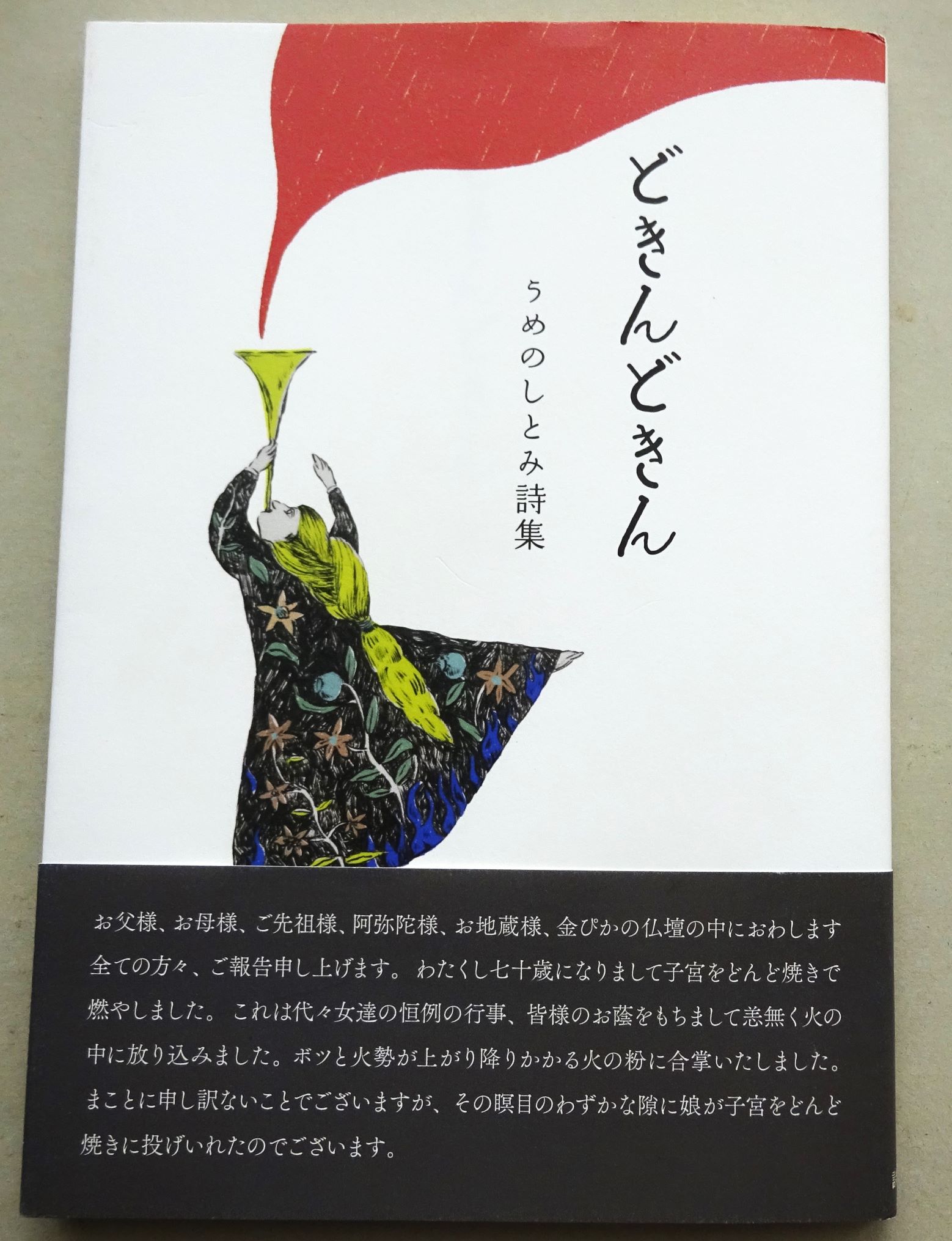

閑話休題:中四国詩人賞は7月に岡山で開いた選考会(瀬崎、橘、小野田、八木、洲浜)で、うめのしとみ詩集「どきん どきん)に決定し、この大会で表彰することになっていました。選考委員長洲浜が選考過程と詩集を紹介し、詩集の中から「彼はわたしの兄で」を朗読しました。

閑話休題:中四国詩人賞は7月に岡山で開いた選考会(瀬崎、橘、小野田、八木、洲浜)で、うめのしとみ詩集「どきん どきん)に決定し、この大会で表彰することになっていました。選考委員長洲浜が選考過程と詩集を紹介し、詩集の中から「彼はわたしの兄で」を朗読しました。

7月の選考会では10冊について一冊ずつ意見や感想を述べ合い最終的には投票で決めました。上位得点詩集『どきんどきん』『北浦街道』『星の子』の3詩集について話し合いをつづけた結果、『どきんどきん』を受賞候補とし、午後の理事会で承認され決定しました。以下、「中四国詩人会ニューズレター」54号に掲載された文章です。それぞれキャリアのある詩人の詩集で甲乙つけ難く、読み応えのある詩集です。3詩集の寸評を引用します。

(詩集『どきん どきん』大阪市 詩游社発行2千円 うめのしとみ、山口市赤妻町在住 本名 三好征郁子 「GAN]「詩游」に所属)

『どきんどきん』(うめのしとみ):日常を素材にしながら、独自の自由な発想と冷静でリアルな観察眼で切り込み、予期しない表現で「どきん」とさせて、そこに常識を剥ぎ取った新鮮な世界が見えてくる。同時に驚きや発見、面白さ、ユーモアも生まれてくる。言葉を固定したイメージではなく、表現したいモチーフを表現するために自由に駆使する言語感覚は際立っていて注目した。著者の第一詩集だが、長いキャリアと実績のある詩人。

『北浦街道』(魚本藤子):見慣れていて、その良さや本質を忘れたり気が付かなかったものや広い世界が、力みや構えのない柔軟な表現から浮かび、慈しみを持って生を見つめてきた作者の温かい心情が伝わってくる親しみのある詩集である。詩歴の長い著者の第6詩集。

『星の子』(伊丹悦子):端的な言葉でモチーフ探り表現しようとする詩には力感や深みがある。生や死、愛、葛藤など内面世界を見つめた思索的志向が根底にあるが、歴史や時代性の中で書かれ、モチーフが現代性を帯びて生きている。著者の第7詩集です。

懇親会では、何十年ぶりにお会いした人たちと話がはずみました。次の写真は岡山の岡隆夫先生、高知の林嗣夫先生とのスナップ。林先生は米寿とか。詩の朗読もされ、詩について朗々と弁じられましたが、背筋はピンと伸び、言葉も明晰で力感に溢れ圧倒されるとともに感動しました。記念すべきスナップです。

賞状を授与される、うめのしとみさん。受賞の挨拶をされたあと、詩「野口五郎で待ち合わせ」を朗読されました。ユーモアと親しみがある味わい深い詩です。来年度は岡山で開催予定です。

賞状を授与される、うめのしとみさん。受賞の挨拶をされたあと、詩「野口五郎で待ち合わせ」を朗読されました。ユーモアと親しみがある味わい深い詩です。来年度は岡山で開催予定です。

(ブログ:中四国詩人会 詩集紹介 0240928洲浜昌三)