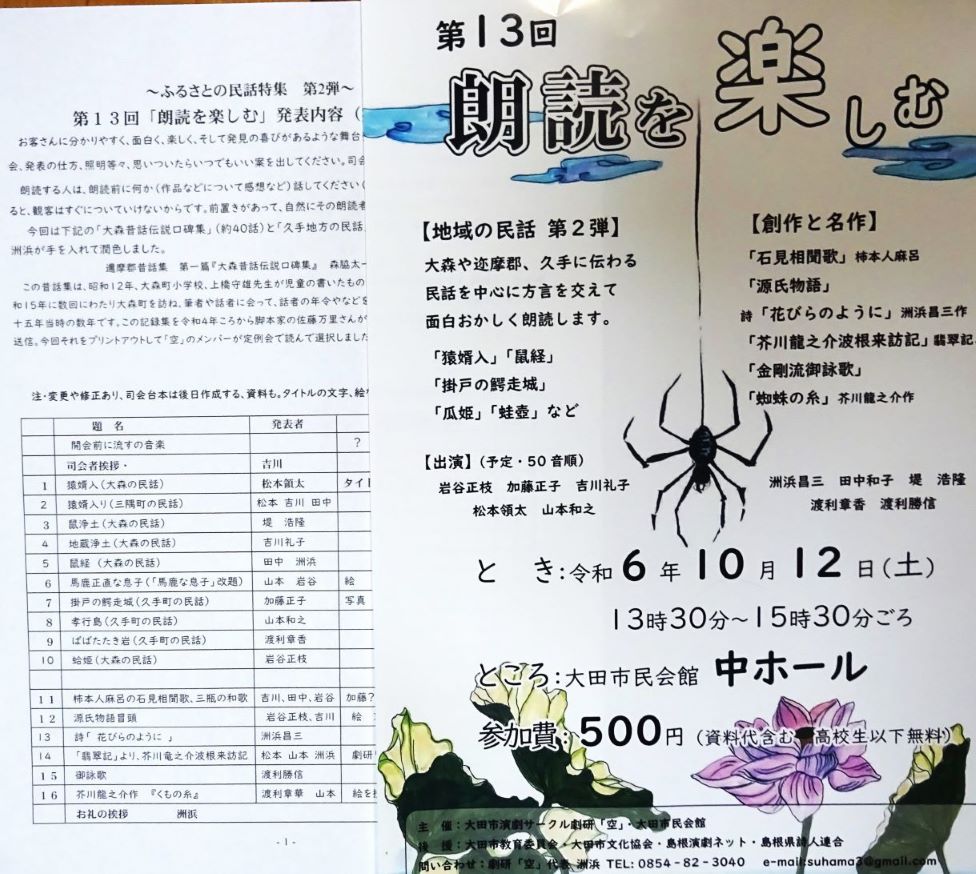

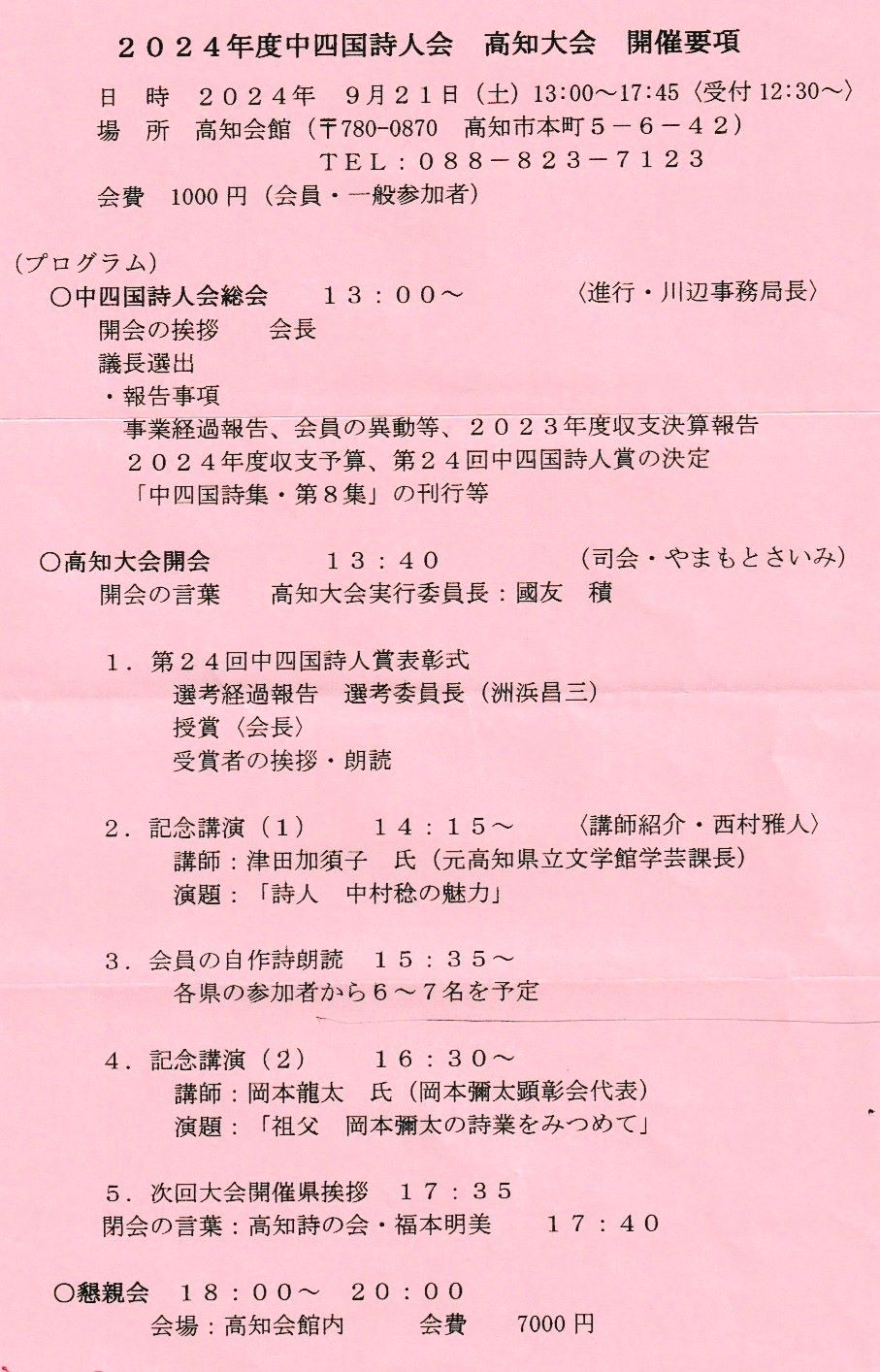

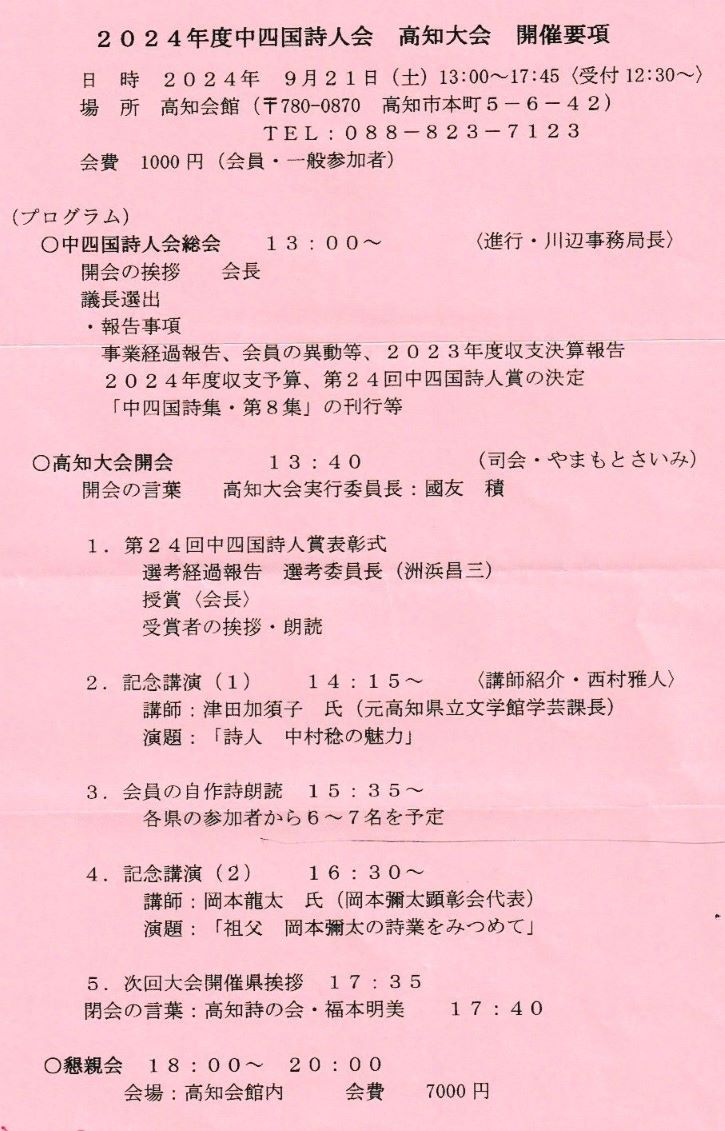

9月21日、高知会館で中四国詩人会・高知大会が高知会館で開かれ、決算予算、行事報告や計画を審議。40数名の参加者がありました。開催要項を紹介します。

高知駅南口に降りると、広場にステージがありテントの中に椅子が沢山並べてありました。さすが土佐の高知。そこには坂本龍馬、武市半平太、中岡慎太郎の像と説明板がありました。

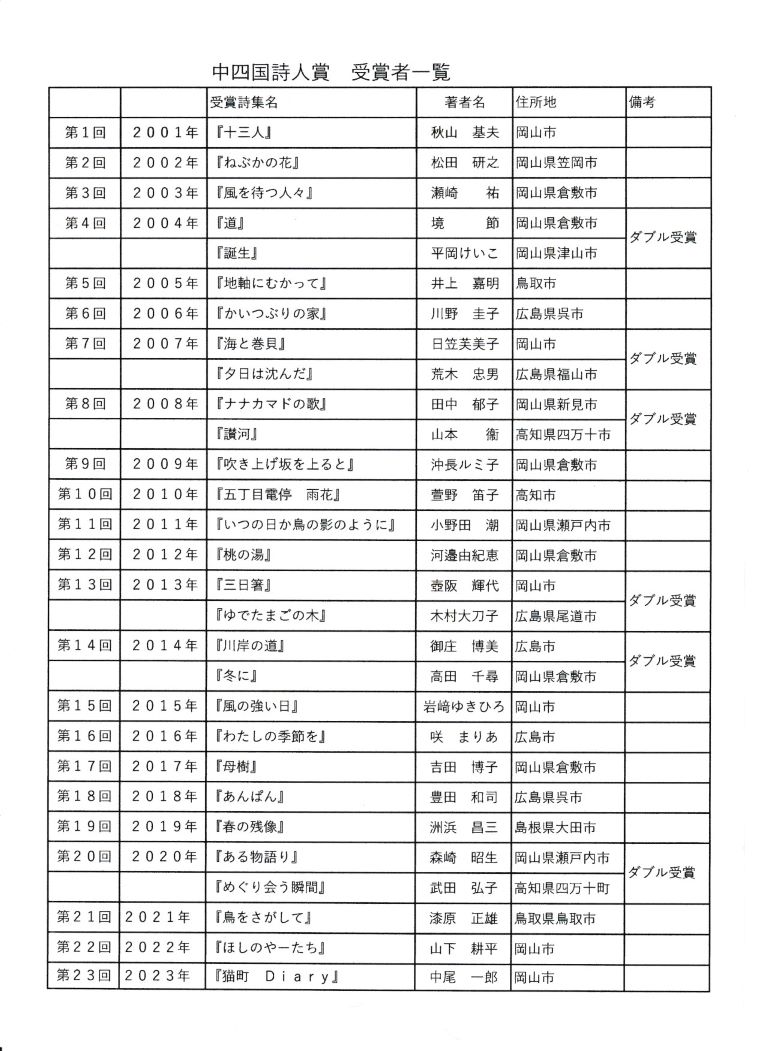

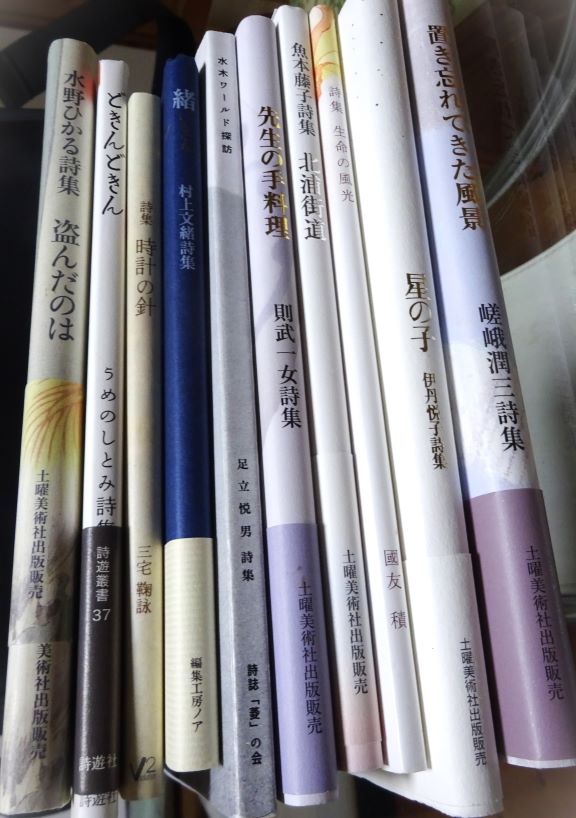

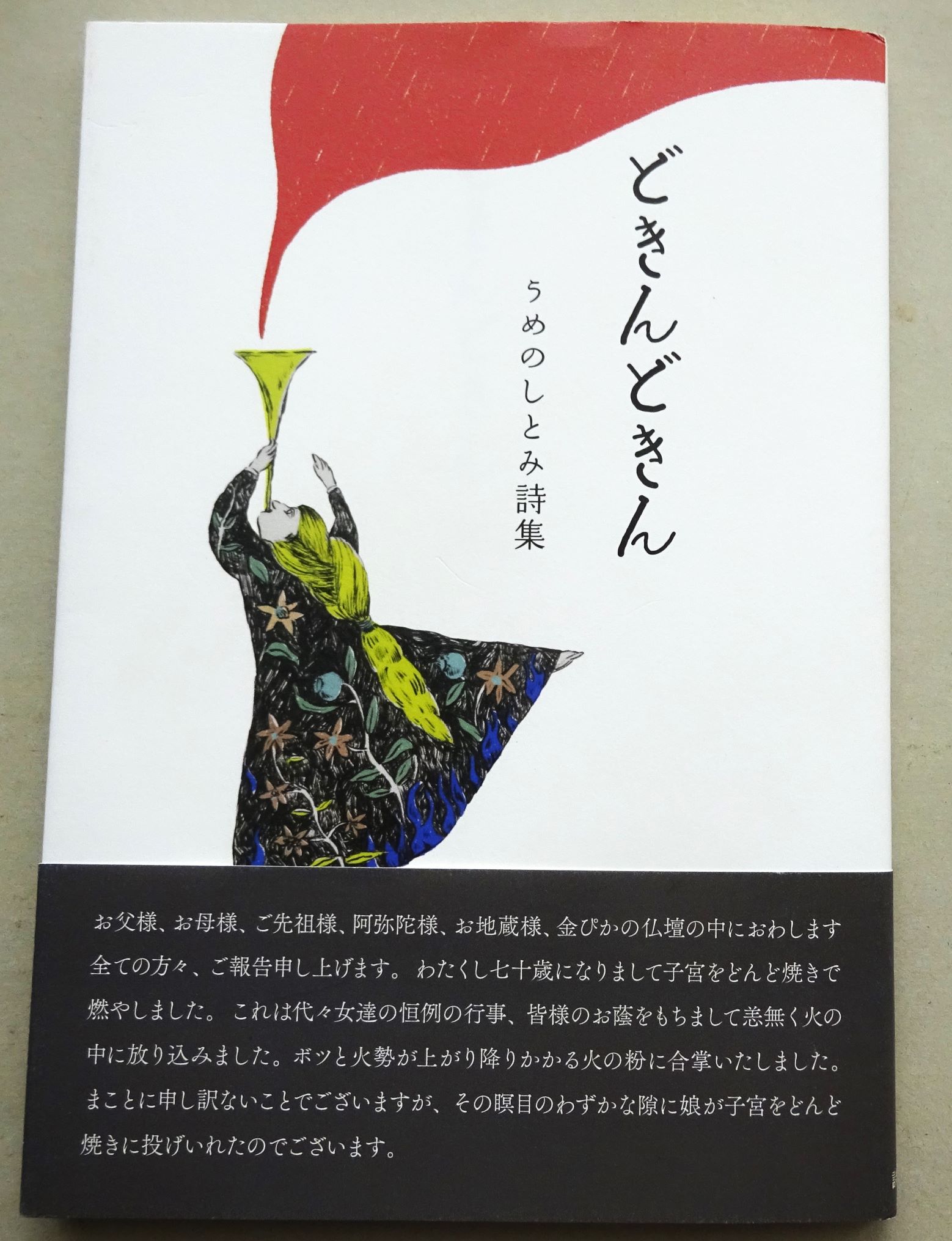

閑話休題:中四国詩人賞は7月に岡山で開いた選考会(瀬崎、橘、小野田、八木、洲浜)で、うめのしとみ詩集「どきん どきん)に決定し、この大会で表彰することになっていました。選考委員長洲浜が選考過程と詩集を紹介し、詩集の中から「彼はわたしの兄で」を朗読しました。

閑話休題:中四国詩人賞は7月に岡山で開いた選考会(瀬崎、橘、小野田、八木、洲浜)で、うめのしとみ詩集「どきん どきん)に決定し、この大会で表彰することになっていました。選考委員長洲浜が選考過程と詩集を紹介し、詩集の中から「彼はわたしの兄で」を朗読しました。

7月の選考会では10冊について一冊ずつ意見や感想を述べ合い最終的には投票で決めました。上位得点詩集『どきんどきん』『北浦街道』『星の子』の3詩集について話し合いをつづけた結果、『どきんどきん』を受賞候補とし、午後の理事会で承認され決定しました。以下、「中四国詩人会ニューズレター」54号に掲載された文章です。それぞれキャリアのある詩人の詩集で甲乙つけ難く、読み応えのある詩集です。3詩集の寸評を引用します。

(詩集『どきん どきん』大阪市 詩游社発行2千円 うめのしとみ、山口市赤妻町在住 本名 三好征郁子 「GAN]「詩游」に所属)

『どきんどきん』(うめのしとみ):日常を素材にしながら、独自の自由な発想と冷静でリアルな観察眼で切り込み、予期しない表現で「どきん」とさせて、そこに常識を剥ぎ取った新鮮な世界が見えてくる。同時に驚きや発見、面白さ、ユーモアも生まれてくる。言葉を固定したイメージではなく、表現したいモチーフを表現するために自由に駆使する言語感覚は際立っていて注目した。著者の第一詩集だが、長いキャリアと実績のある詩人。

『北浦街道』(魚本藤子):見慣れていて、その良さや本質を忘れたり気が付かなかったものや広い世界が、力みや構えのない柔軟な表現から浮かび、慈しみを持って生を見つめてきた作者の温かい心情が伝わってくる親しみのある詩集である。詩歴の長い著者の第6詩集。

『星の子』(伊丹悦子):端的な言葉でモチーフ探り表現しようとする詩には力感や深みがある。生や死、愛、葛藤など内面世界を見つめた思索的志向が根底にあるが、歴史や時代性の中で書かれ、モチーフが現代性を帯びて生きている。著者の第7詩集です。

懇親会では、何十年ぶりにお会いした人たちと話がはずみました。次の写真は岡山の岡隆夫先生、高知の林嗣夫先生とのスナップ。林先生は米寿とか。詩の朗読もされ、詩について朗々と弁じられましたが、背筋はピンと伸び、言葉も明晰で力感に溢れ圧倒されるとともに感動しました。記念すべきスナップです。

賞状を授与される、うめのしとみさん。受賞の挨拶をされたあと、詩「野口五郎で待ち合わせ」を朗読されました。ユーモアと親しみがある味わい深い詩です。来年度は岡山で開催予定です。

賞状を授与される、うめのしとみさん。受賞の挨拶をされたあと、詩「野口五郎で待ち合わせ」を朗読されました。ユーモアと親しみがある味わい深い詩です。来年度は岡山で開催予定です。

(ブログ:中四国詩人会 詩集紹介 0240928洲浜昌三)