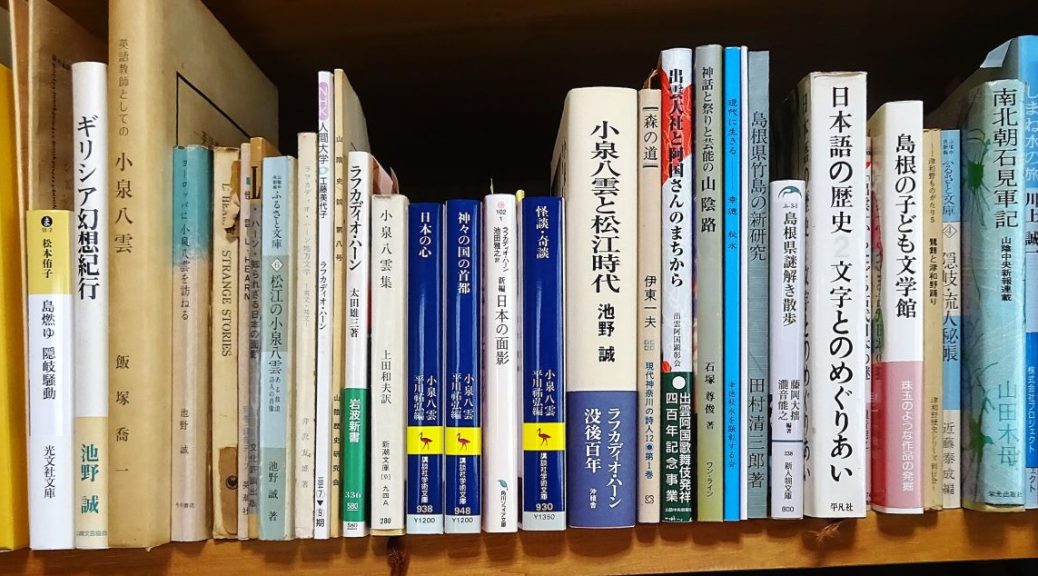

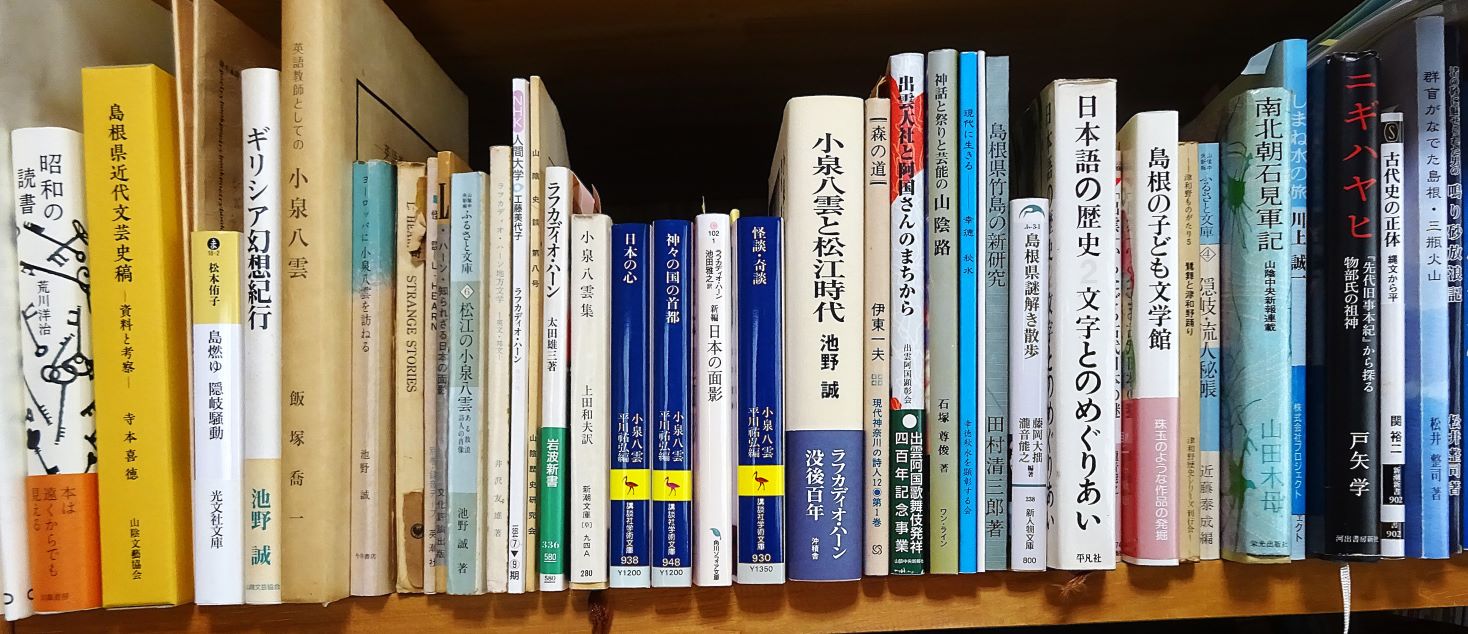

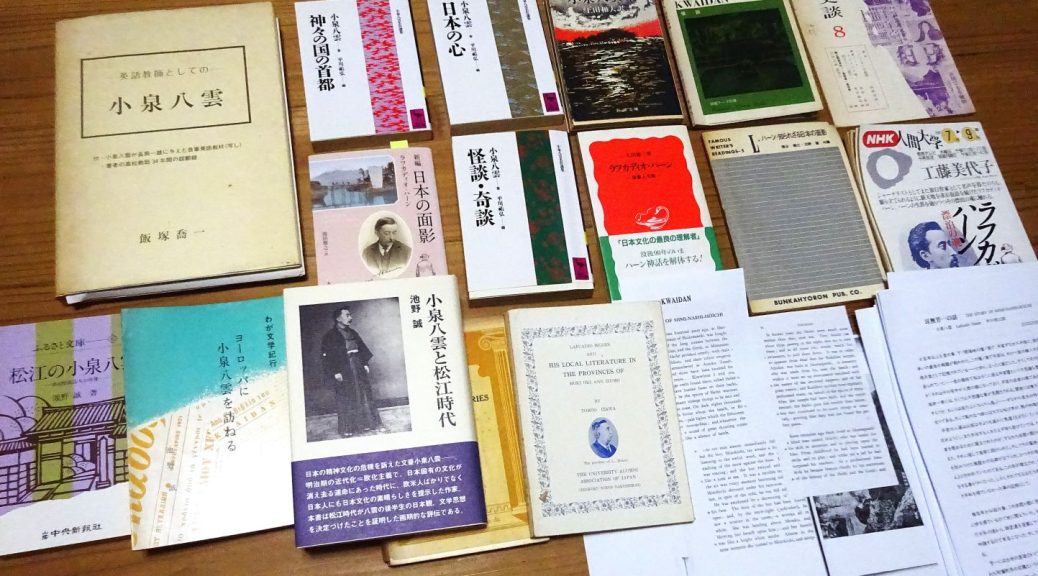

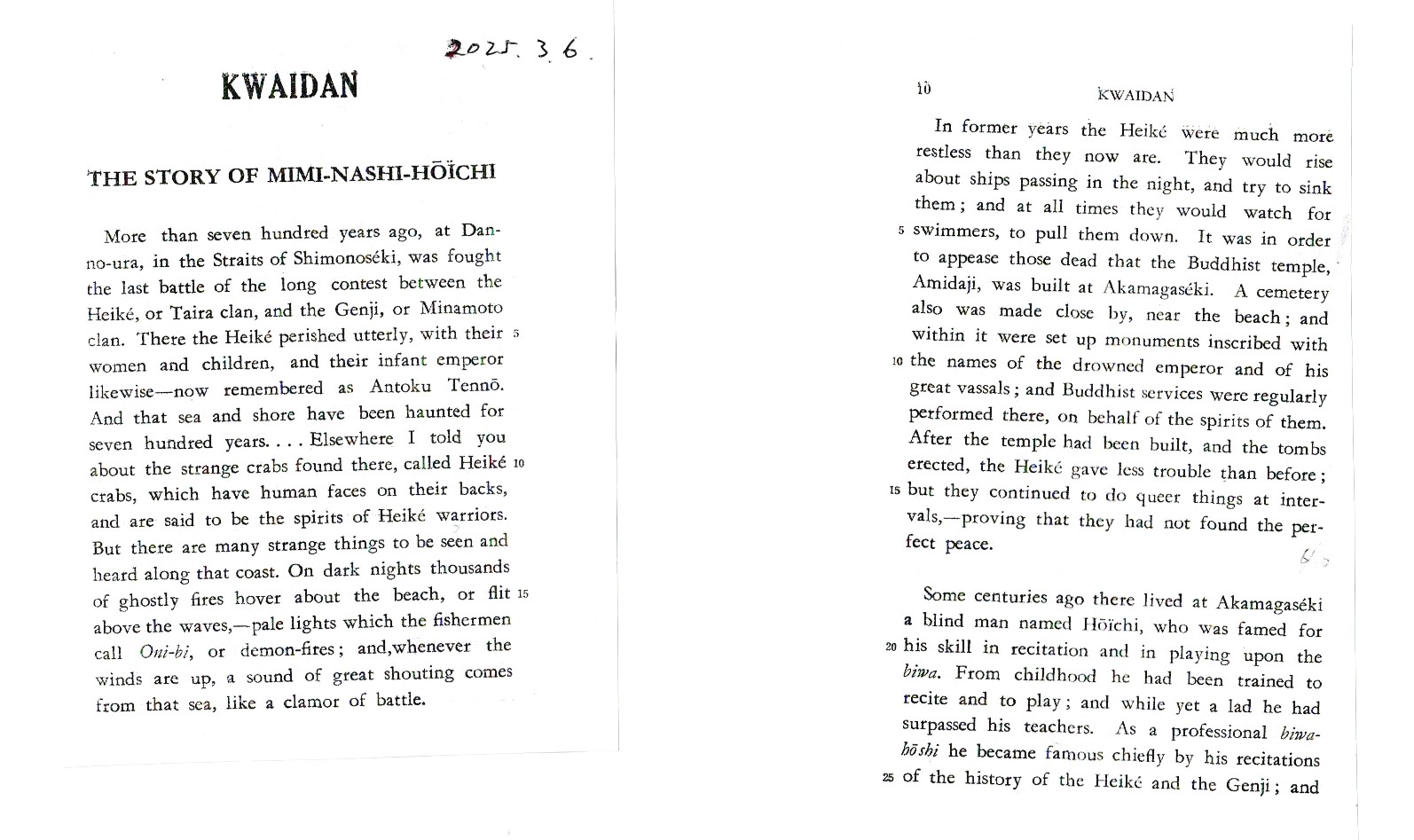

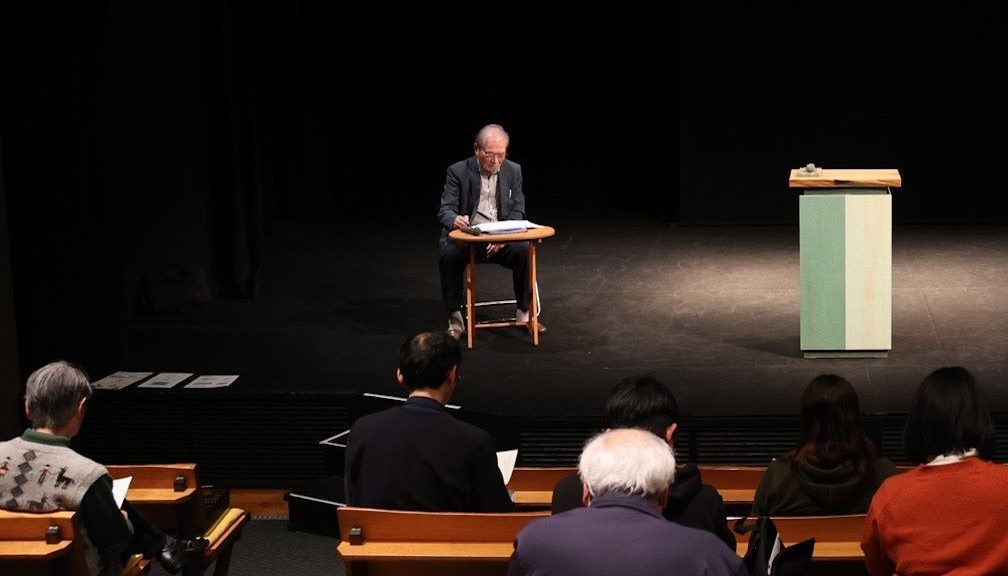

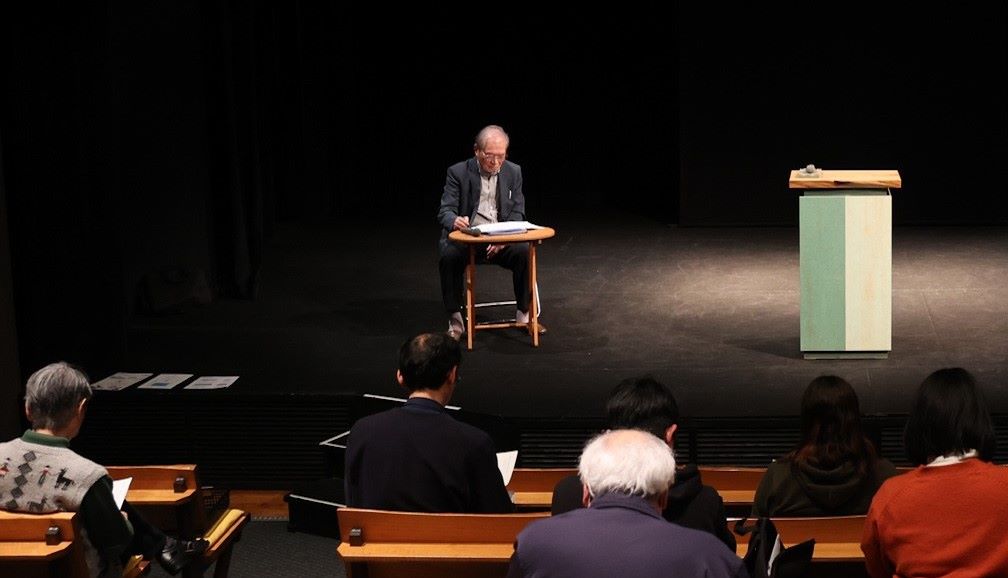

小泉八雲の怪談から7篇を取り上げて第14回「朗読を楽しむ」で発表するために、いろいろ調べていると、貴重なものが出てきました。平成16年に「小泉八雲没後百年記念」で入沢さんが八雲のポエジーについて講演されました。その時の6枚の資料の冒頭に「ことば・ことば」という詩が載っています。

ことば・ことば 入沢康夫

「愛する者同士にことばはいらない」といふ

それも ことば

「ことばよりも こころだ」といふ

それも ことば

「ことばは 神だ」といふ

「ことばなんか おぼえるんじゃなかった」といふ

それも ことば これも ことば

「これ」も ことば

「それ」も ことば 「も」も ことば

そして「ことば」も やっぱり ことば

ありとあらゆることば その向こう側に

いったい何があるか 知りたいかい

きみにだけ 教えてあげよう 内緒だよ

地霊(グノーム)みたいな黒いこびとが一人

悲しい顔をして しゃがみこんでいるのさ

入澤さんは、ハーンの「家庭の祭壇より」の一部を掲載しておられます。次はその文章の一部抜粋です。

「・・・わらわれの行為は、ことごとく、われわれの内部にある死者の行為ではないか・・・われわれの良心というもの、これだって、さまざまな善と悪を持った、無尽蔵の過去の経験の、受けつぎ受けついできた総和のほかの何者であろうか?・・・」

意識下、無意識の世界・・・そこからポエジーは生まれてくるとということです。ハーンの怪談にも言えることです。

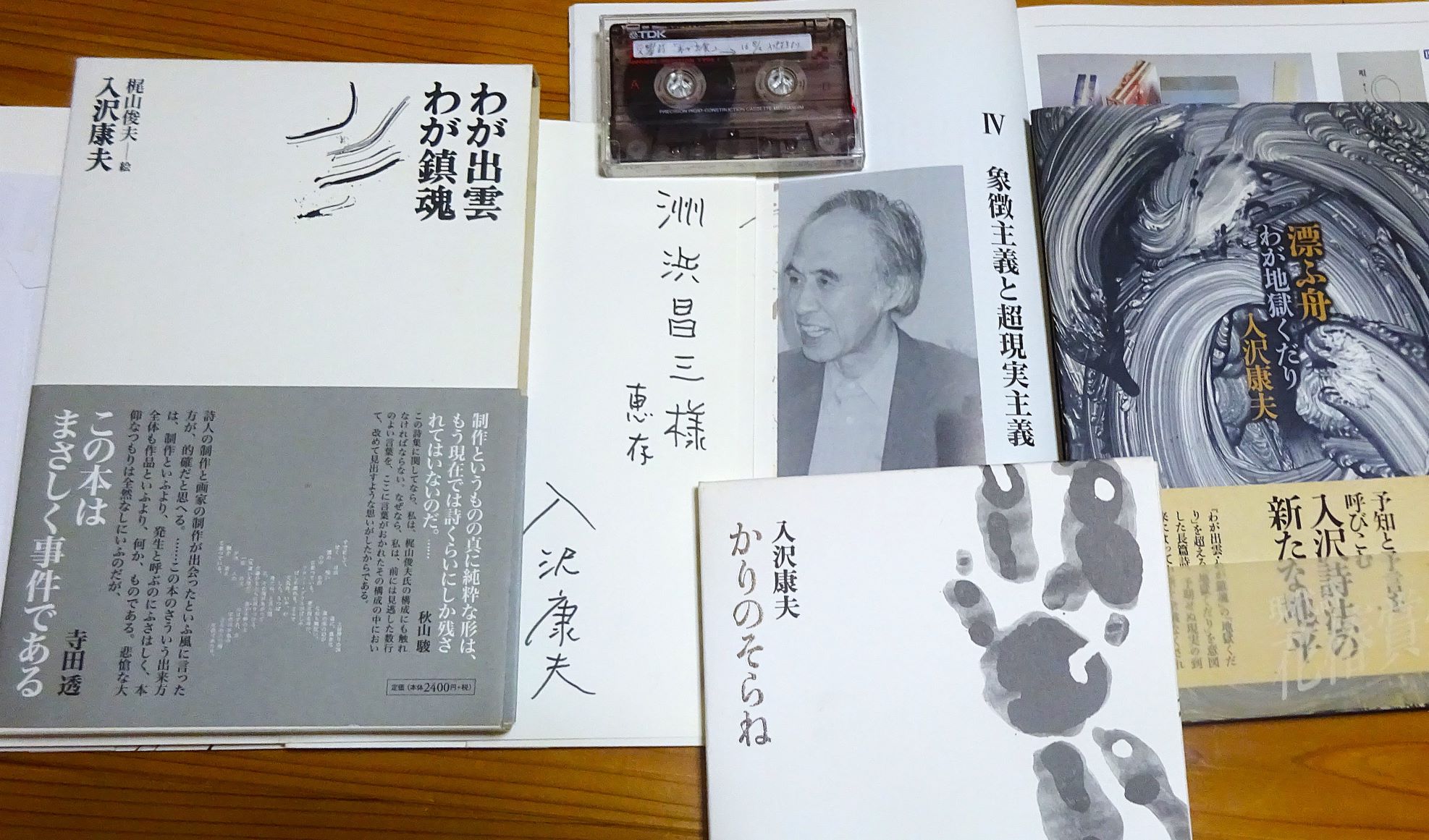

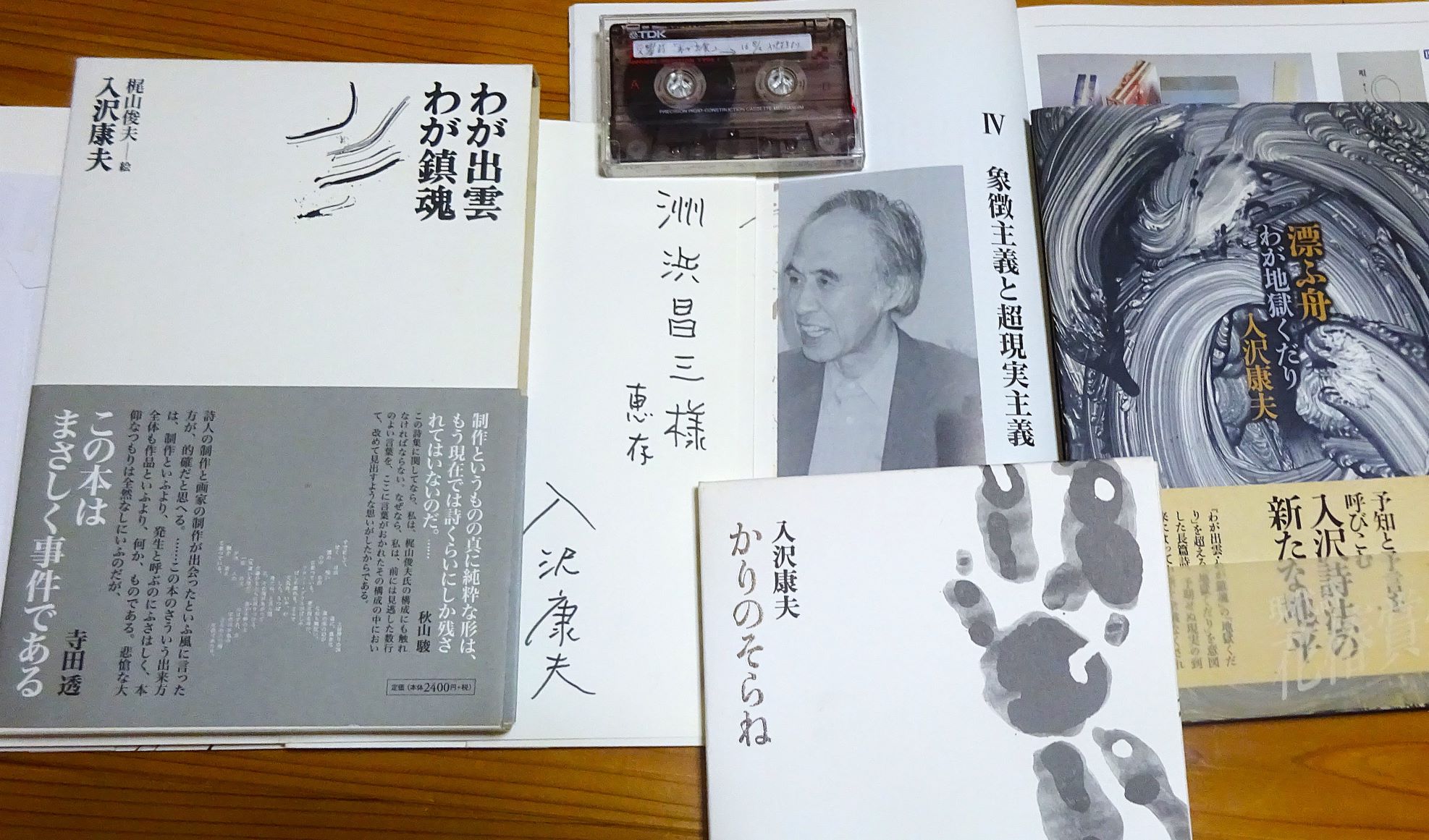

入澤さんは、松江市北堀町の生まれで八雲とは家が近くでした。詩人の大御所とまでいわれた大詩人ですが、残念ながら、2018年10月15日に他界されました。

入澤さんは、松江市北堀町の生まれで八雲とは家が近くでした。詩人の大御所とまでいわれた大詩人ですが、残念ながら、2018年10月15日に他界されました。

詩集『わが出雲 わが鎮魂』は『出雲国風土記』に基づいて書かれた名作です。いつか、この詩集の朗読をしたい、というのが夢でした。入沢先生の歓迎会で酒席を共にしたとき、「あの詩は難解だといわれています。確かに難解ですが、ぼくは朗読すれば面白いと思っています」と言ったら、なんと!!数日後に、サイン入りの詩集とテープが僕宛に届きました!

テープに録音してあったのは、「交響詩 わが出雲」(諸井誠作曲 入沢康夫詞 合唱・二期会合唱団 管弦楽・NHK交響楽団 指揮・森 正)。聞いて、圧倒されました。

(ブログ:詩の散歩道 小泉八雲 入沢康夫 20250921洲浜昌三)

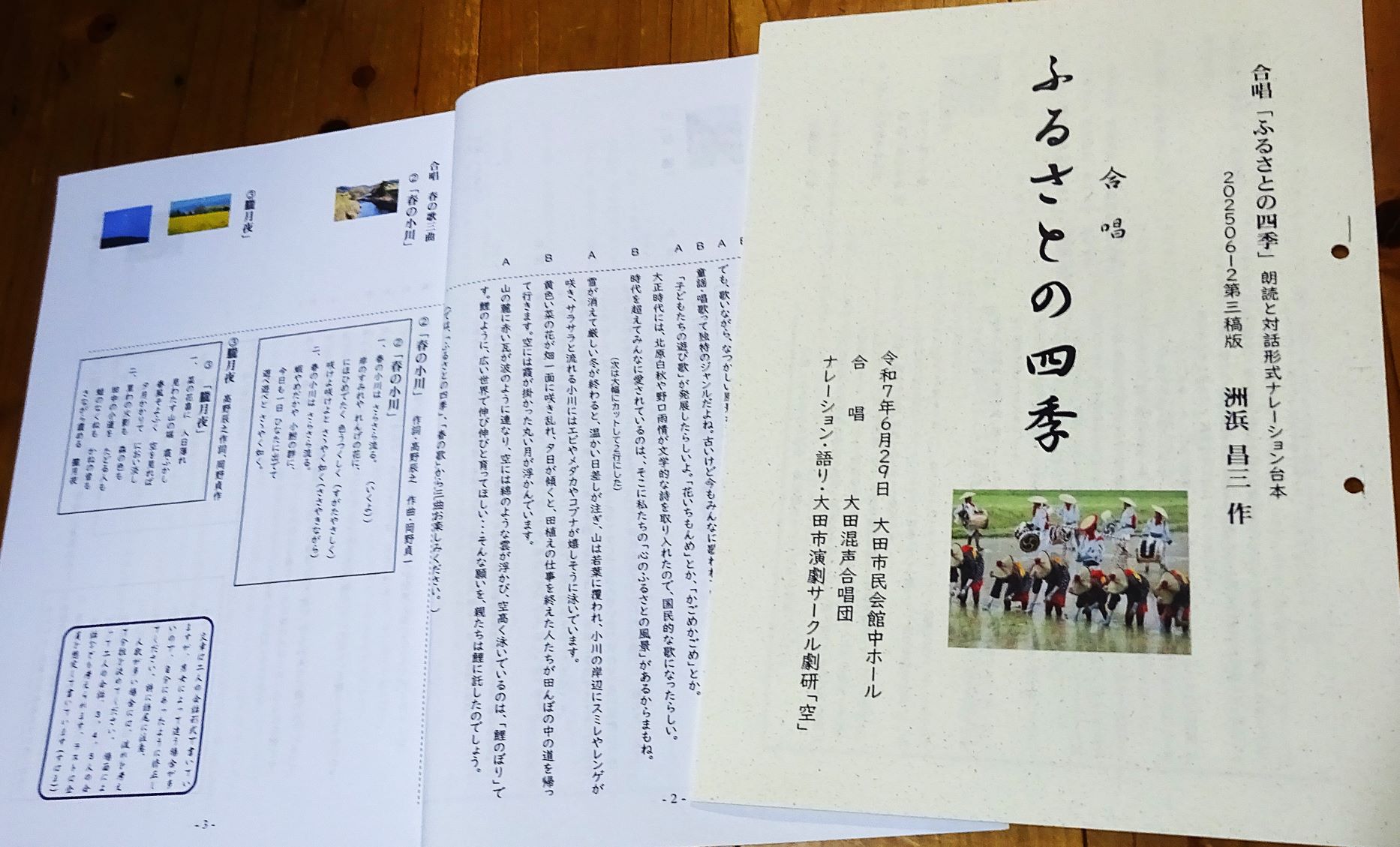

この会報には、活動の記録としてアンケートの集計や感想、課題、文書などをまとめています。20ページ以上ありますが、ご希望があればお届けします。では今年もよろしくお願い致します。

この会報には、活動の記録としてアンケートの集計や感想、課題、文書などをまとめています。20ページ以上ありますが、ご希望があればお届けします。では今年もよろしくお願い致します。