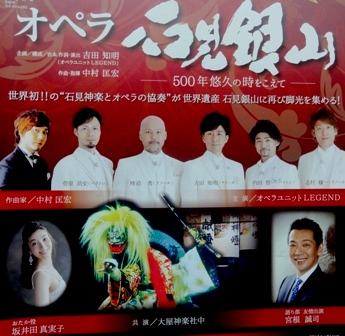

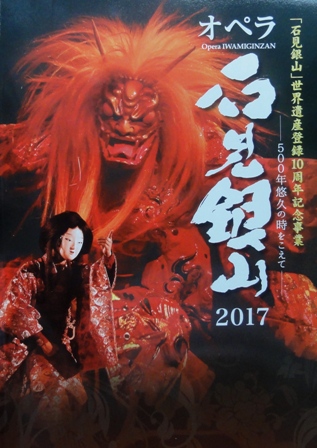

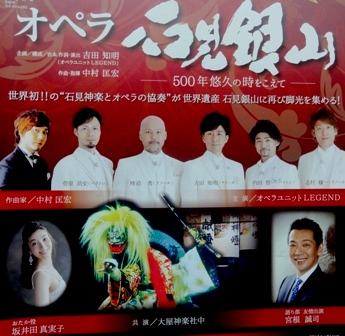

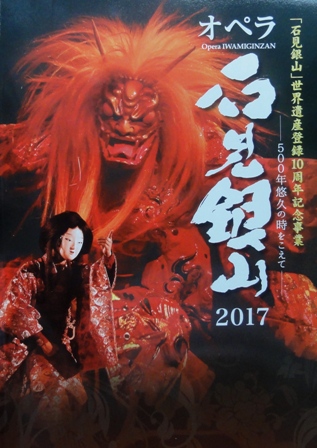

7月2日、大田市民会館大ホールでオペラ「石見銀山」が昼夜2回上演されました。いずれも満席、終わると何度もカーテンコール、お客さんは大きな拍手とスタンディングオベーションで感動と感謝を舞台へ届けました。(ここで感動的な舞台写真を紹介したいところですが、できないので、世間に流布済みのチラシでどうぞ!)

石見銀山世界遺産登録10周年記念事業として実行委員会が結成され、オペラユニット「レジェンド」の皆さんの絶大な協力によって生まれたオペラです。日本で生まれたオペラは多くありません。作曲、脚本、オーケストラ、舞台美術、歌手、ホール、経費等々、難問の山だからです。それだけに作曲家、脚本家にとってオペラ創作は悲願だそうです。その悲願が石見銀山を舞台にして実現したわけですから、大田市にとっても大きなcultural heritageです。

昨年、オペラに石見神楽を取り入れる、と聞いた時、どうなるかと危惧しました。今まで劇に神楽を取り入れた舞台を見たことがありますが、みな付け添えでした。しかしこのオペラは神楽を中心に据えて創作されました。テーマの中心や周辺で神楽が重要な働きをしていました。この点について大屋神楽代表の松原さんも感心しておられました。脚本の吉田知明さんは真正面から堂々と取り組まれたのです。(神楽の場面は、銀山の鉱夫たちがお祭りで石見神楽を観て楽しむ、という場面だけと思っていた人が多いのではないでしょうか。制作者にも練習にも、その方がはるかに楽です)

事務局長の谷本さんから電話があって、4月初旬から演技やセリフに関してほんの少し係わったのですが、学ぶことがたくさんありました。台本は385ページ!楽譜や歌詞や総てのことが書き込まれています。あちこちにあるセリフや時間の流れも、すべて音節最優先です。「ここでもっと間をとってください」などと言ったら、流れやテンポが台無しです。花音の皆さんを中心にした合唱はかなり仕上がっていました。しかしあちこちにある劇に近いセリフ、40人近い鉱夫たちの舞台での集団演技。それは単純で簡単そうに見えても、とても難しい。振り付けの嘉田さんは東京の中村さんとメールでやりとりしながらノートにメモして頑張っておられました。現地にこういう人がいないと、積み重ねた練習が振り出しのもどります。音楽の指導者をはじめスタッフの皆さんの大奮闘に頭が下がりました。

(練習中の舞台。手前は山陰フィルハーモニー管弦楽団 指揮は中村匡宏さん)

練習中の中村匡宏さんの「一瞬一瞬を、つまらないとは思わせないようにする」といわれた言葉が、度重なる練習を通して本番の舞台で実現したのを目の当たりにしました。

石見銀山の民謡やそれを基調にした音楽や歌も素敵でした。今でもふと気がつけば、メロディや歌が耳で響いていて、驚くことがあります。衣装や舞台装置も素敵でした。最初、鉱山の女性労働者に白い衣装?と一瞬思いましたが、ナールホド、とその舞台上での効果に感心しました。

オペラがクライマックスを過ぎると、何故か「魂の救済」という心情が伝わってきました。古来からの純粋に日本的な魂の救済ですが、オペラの本家である西洋の人たちの目には不思議な魅力があるのではないかと思いました。科学的、合理的ではない未知の不思議な世界です。9月25日には新国立劇場で上演予定で、チケットは完売だそうです。今後の発展が楽しみです。すばらしいオペラをありがとうございました。おつかれさまでした。東京公演、成功を確信しています。

追記 参考までに:

脚本について数名の人から疑問や質問がありましたので、参考までに記しておきます。

島根県史資料編に「おべに孫右衛門ゑんき」が掲載されています。その中に次のように書かれています。(「清水寺天地院縁起」にもほぼ同様な記述があります。「石見八重葎」にも)

『おべに孫右衛門ゑんき』(一名『銀山旧記』)

石州仁万郡佐摩村白銀掘り初る事

大永六年丁亥三月廿三日ニ山人仕候、

此白銀仕始る者ハ、雲州田儀三島清右衛門殿、大工をつれ来る事、

雲州杵築の内鷺の銅山より下り申候、

大工吉田与三右衛門殿、同藤左衛門殿、おべに孫右衛門殿三人頭として銀を掘申候

大永八年八月十八日おべに孫右衛門殿事を山の敷ニて打果し候、然ル処に吉田与三右衛門殿、同藤左衛門殿、両大工に罷成候、左様二候処、孫右衛門両大工に種々崇をなし候而、 今の山神の脇ニ社を立置候、妻の山神と申すハ是なり、

大屋神楽の創作神楽「於紅谷」のあらすじ:

与三右衛門の妻・「お高」は、孫右衛門に恋心を抱いた。そのため孫左衛門は吉田兄弟に殺され、お高も自害。怨念から竜蛇になって祟(たた)り、銀山には災いがつづき銀の産出量も減少。見かねた大山津見命が竜蛇を退治し、お高の怨念を払い孫右衛門の御霊を土山津見命と讃え、お高と共に祀り、銀山に平穏がもどった。

「孫右衛門縁起」には「お高」という女性は出て来ません。『新 石見銀山物語』を執筆された故・石村勝郎さんが、原典からイメージをふくらませ、お高という女性を創作、6ページにわたって悲恋と怨念、救済の物語を書かれました。大屋神樂の「於紅谷」は、これを参考にして創作されたものです。男女の怨念という普遍性や現代性もあり、魅力的な創作神楽です。

石村勝郎さんの本は十数冊本棚にありますが、いつも利用させてもらっています。新聞記者で郷土史家でもありましたが、詩人でもありましたので、歴史的記述のなかに、あちこちで空想的な物語が入り込んでいます。実証的でないという人もいますが、僕には石村さんの自由な発想がとても面白く、物語の核となり、広がっていきます。石村さんの功績を忘れてはいけない、という思いで、長々と書きました。たいくつさまでした。(e? taikutusinai? kokomade yomu hitowa oran. souka, soudane)(ブログ 詩の散歩道 観劇記 地域情報 20170708すはま)

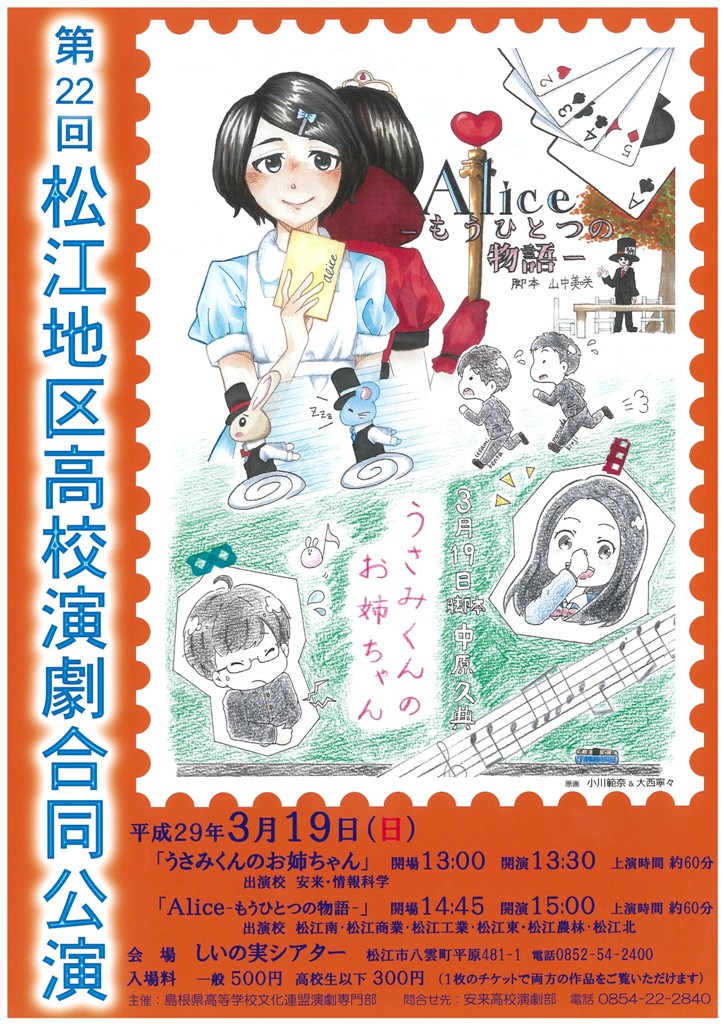

わずか20分の上演ですから、あっという間におわりましたが、充実した舞台でした。初心者も多いのですが、笑顔を見せ楽しそうに演じていましたので、観客も安心して楽しむことができました。いつものように「風花」の卒業生や現役の経験者たちがしっかりとリードし、中心を固めていました。

わずか20分の上演ですから、あっという間におわりましたが、充実した舞台でした。初心者も多いのですが、笑顔を見せ楽しそうに演じていましたので、観客も安心して楽しむことができました。いつものように「風花」の卒業生や現役の経験者たちがしっかりとリードし、中心を固めていました。

山陰中央新報も二回紹介しています。記録として遠景で紹介します。読みたい人は購入するか、1/23,1/25日の石見版を図書館で見てください。こういう舞台での子供さんたちの経験が、内面を豊かにし、いろいろな場面で必ず活きてくることを確信しています。みなさん、おつかれさまでした。(ブログ 詩の散歩道 地域情報 観劇 すはま)

山陰中央新報も二回紹介しています。記録として遠景で紹介します。読みたい人は購入するか、1/23,1/25日の石見版を図書館で見てください。こういう舞台での子供さんたちの経験が、内面を豊かにし、いろいろな場面で必ず活きてくることを確信しています。みなさん、おつかれさまでした。(ブログ 詩の散歩道 地域情報 観劇 すはま)