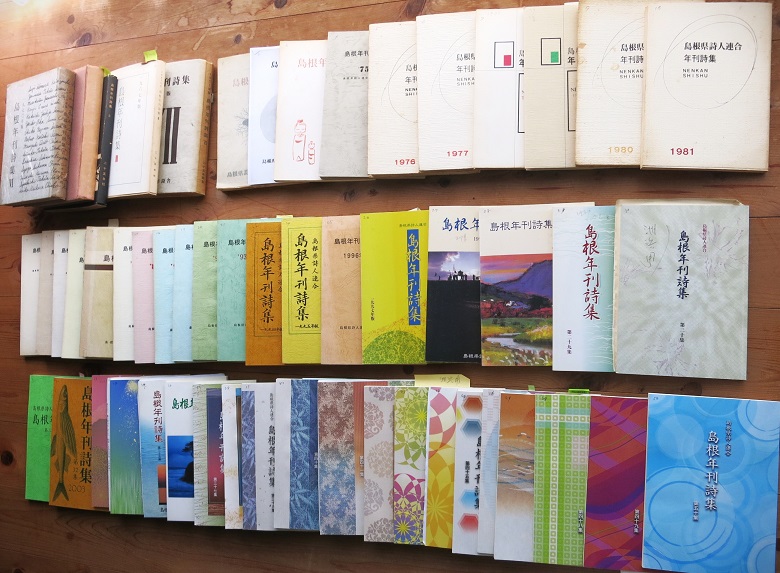

島根県詩人連合が結成されたのは1972年2月。その年に「島根年刊詩集」第一号が発行されました。それ以前に、斐川町の高田正七さんが個人で発行されていた5年分を引き継いだ形です。昭和40年代は、まだ詩は一般の人達にも読まれていた時代ですが、時代風潮も変わり、次第に詩の同人誌も高齢化して若い人が少なく、維持継続も困難な時代 になりました。これは 全国的な現象です。

そう中で半世紀にわたり詩作をつづけてこられた皆さんの熱意に敬意を表したいと思います。

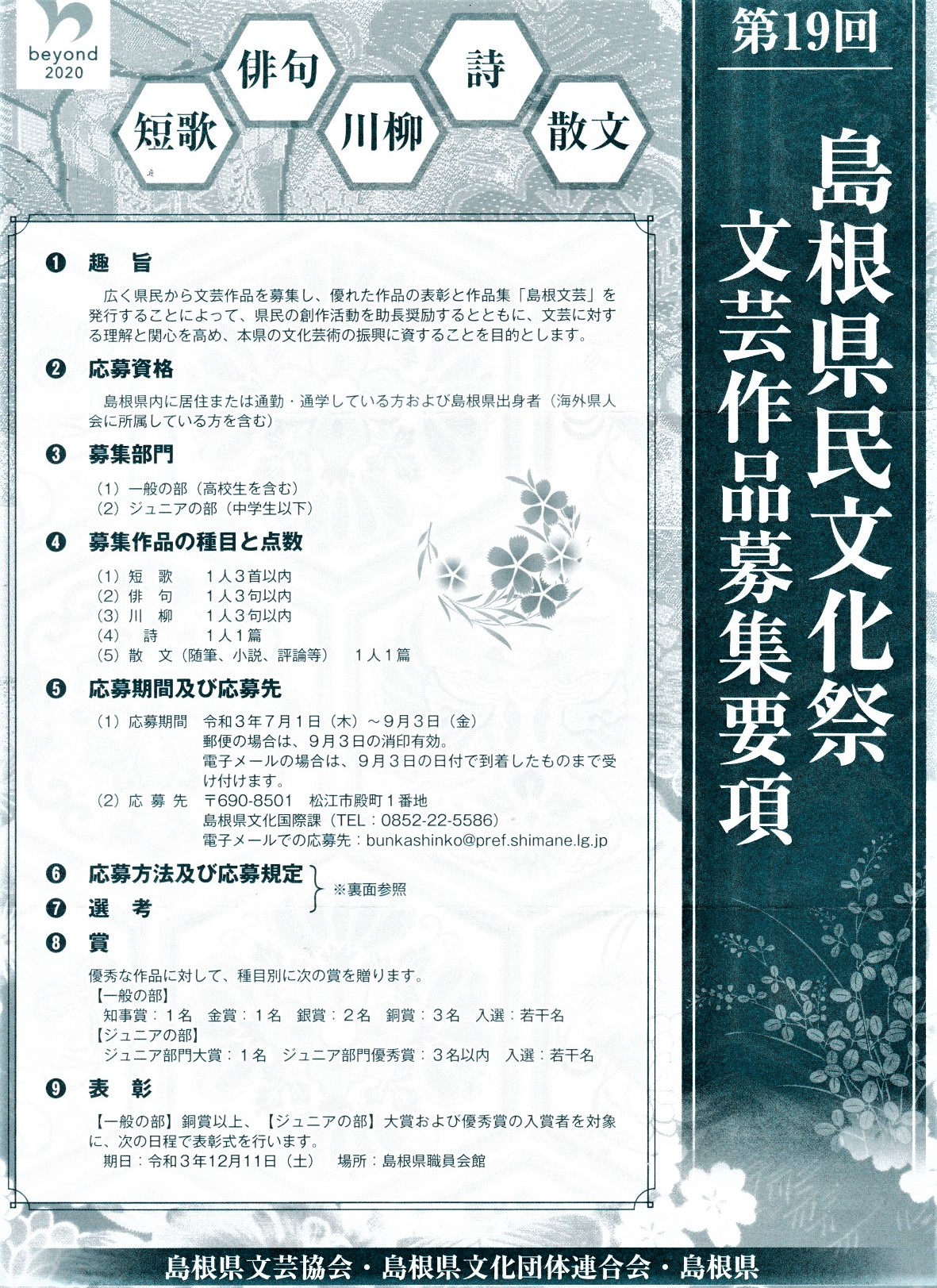

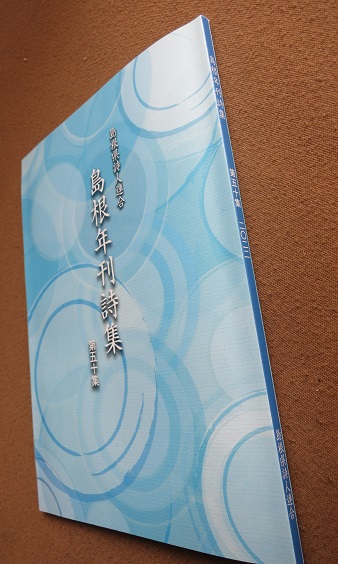

50周年記念特集としたかったのですが、コロナ禍で理事会も総会も3年間開催できず書面承認という状態だったこともあり、巻頭に「島根年刊詩集50集刊行にあたって」と題して理事長の文章を掲載、「31集~50集の作品掲載一覧」、そして「しまね文芸フェスタ2021」の報告を載せました。事務局長・川辺 真さんの尽力です。

50周年記念特集としたかったのですが、コロナ禍で理事会も総会も3年間開催できず書面承認という状態だったこともあり、巻頭に「島根年刊詩集50集刊行にあたって」と題して理事長の文章を掲載、「31集~50集の作品掲載一覧」、そして「しまね文芸フェスタ2021」の報告を載せました。事務局長・川辺 真さんの尽力です。

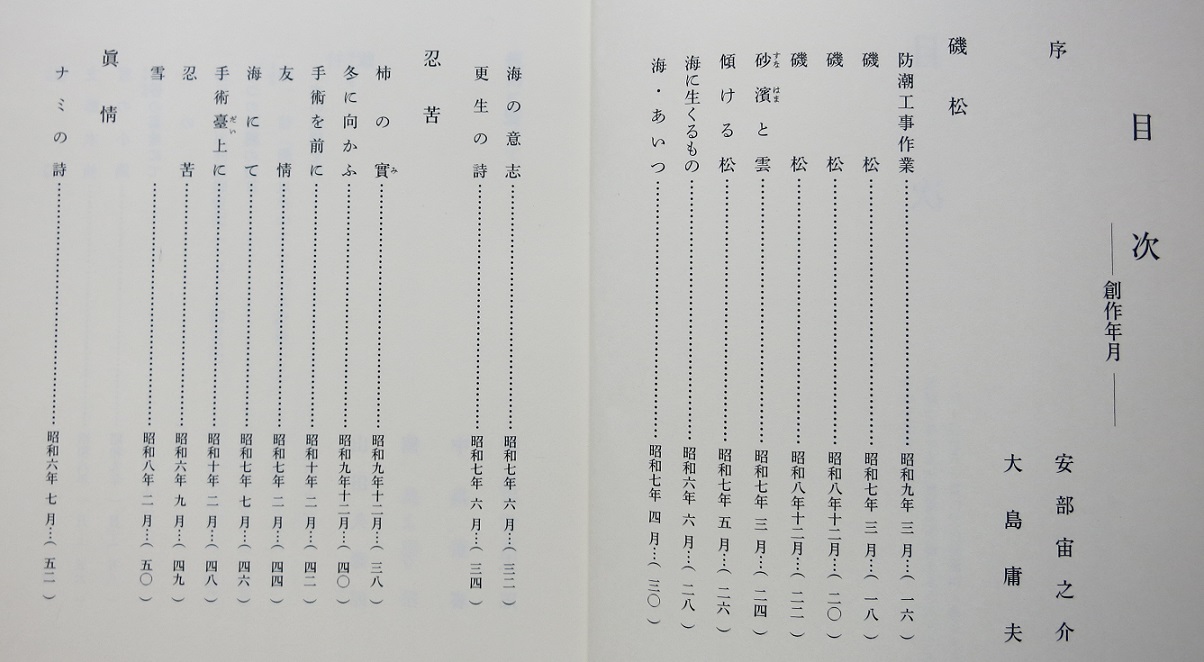

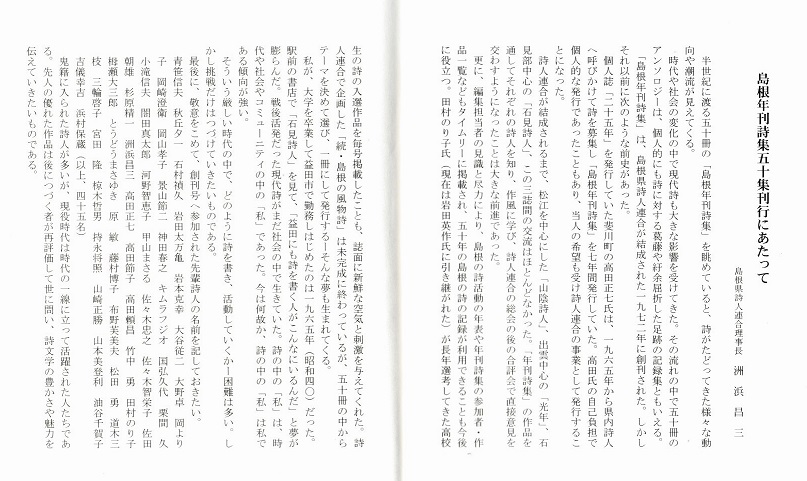

「島根年刊詩集」50集 目次です。

「島根年刊詩集」50集 目次です。

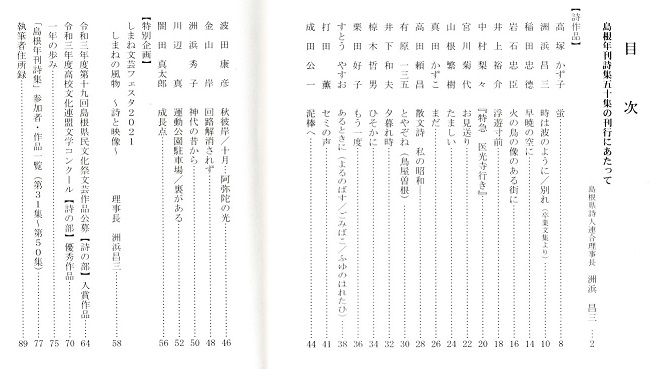

写真 「島根年刊詩集」1~50集、左上5冊は高田正七版

写真 「島根年刊詩集」1~50集、左上5冊は高田正七版

最近は個人書店がなくなったので、置かせてもらうところがなくなりました。欲しい人には送りますが、詩人連合では発行毎に次のようなところへ贈呈しています。

最近は個人書店がなくなったので、置かせてもらうところがなくなりました。欲しい人には送りますが、詩人連合では発行毎に次のようなところへ贈呈しています。

国立国会図書館始め県I内図書館など約40冊、全国の詩人協会など34冊、県内新聞マスコミ関係など8冊、詩関係の出版社16冊、詩人など12冊余(ある年度の記録より)

県内の図書館へは献呈していますので、キチンと管理保存されている図書館では読むことができるはずです。同人誌など「本」扱いされず廃棄処分されている場合も多々あります。見かけや体裁によらず、同人誌は、それぞれが貴重な時代の証言、記録です。

(ブログ:昌ちゃんの詩の散歩道 島根県詩人連合 詩集や本の紹介 地域情報 島根年刊詩集50集 20220509洲浜)