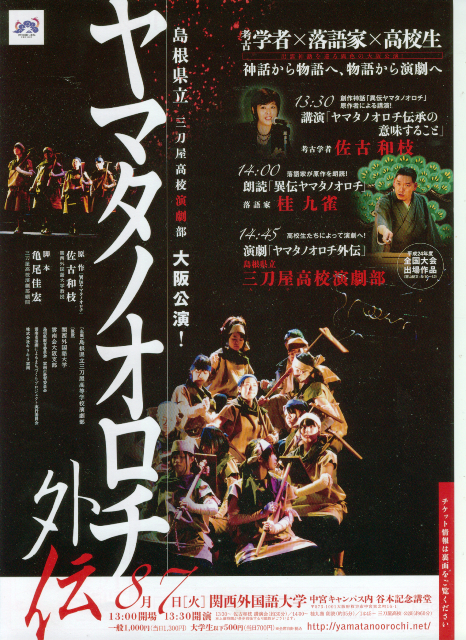

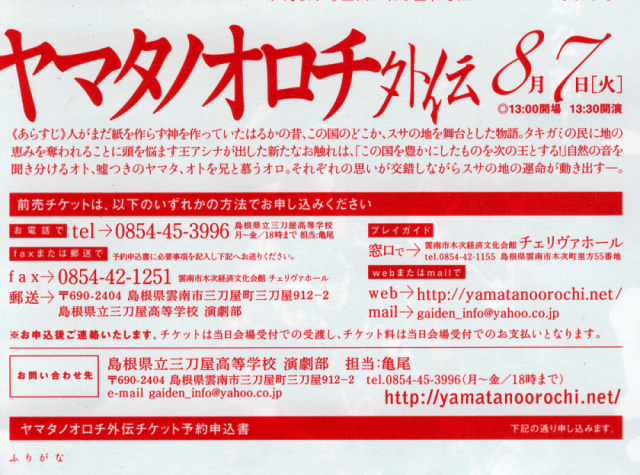

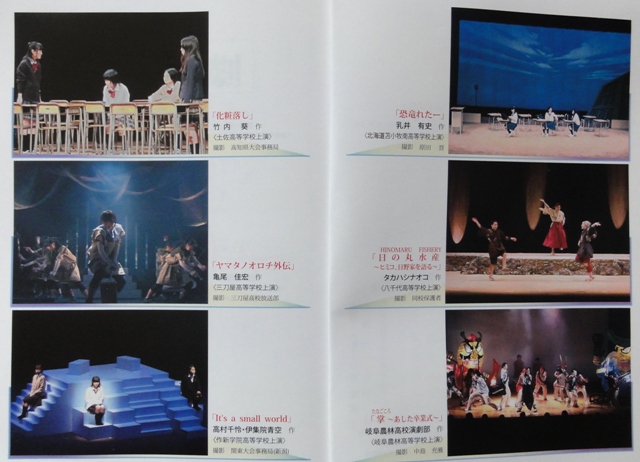

2012年度の高校演劇全国大会は富山市で開催されます。中国地区からは三刀屋高校が代表に選ばれて出演します。顧問の亀尾先生の創作で「ヤマタノオロチ外伝」。神話をもとにした異色作です。昨年の島根県大会で講師として審査に関わりましたが、劇作りのうまさは圧倒的でした。観客を巻き込んでいく力とでもいうのでしょう。富山大会でもきっと観客を惹きつけることでしょう。

全国高校演劇協議会(事務局長・吉田美彦 大阪府立北摂つばさ高校内)が発行している新聞・「演劇創造」124号から紹介させていただきました。

高校演劇劇作研究会(事務局長・柳本博、獨協高校内)が発行している季刊「高校演劇」も富山大会上演作品特集号を発行しています。各校の脚本を読むことができます。定期購読すれば一年分で6千円、大会 特集号だけ購入する場合は1500円です。毎年大会会場で販売しています。高校演劇に関わる人はこれを読まないと全国の様子が分かりません。

そこでPRもかねてパチリ!310ページもあります。劇作研究会は元顧問や現役の先生が中心です。モトコモはほとんど脚本を書いて載せることはありませんが、15000円の年会費を払って発行を支えています。編集委員や事務局の人たちは錚錚たる脚本家たちばかりですが、まったくボランティアでこの本の発行に献身しつづけておられます。高校演劇への愛着が為せる奉仕でしょう。継続的な雑誌の編集は時間や労力などとても大変なことです。よくやられるなぁ、と遠くにいて何もしないぼくはだだ敬服し届かない感謝の言葉をいつもつぶやくのみです。せめてPRだけでも、とコウカのない文字を打っています。

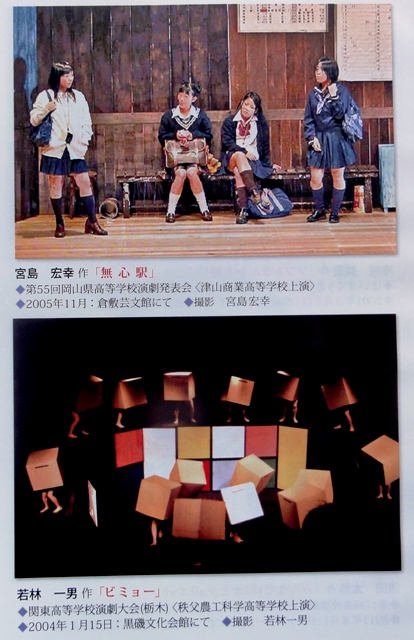

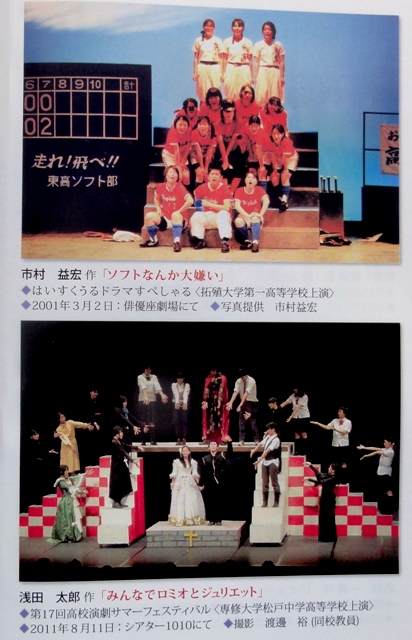

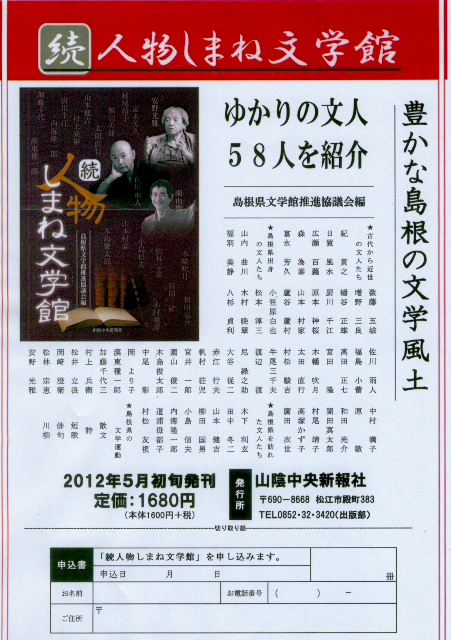

その本には上演校の地区大会での写真も掲載されています。三刀屋高校の劇が載っているページをちょっと紹介させていただきます。

各校とも独創的でおもしろそうですね。

各校とも独創的でおもしろそうですね。

劇作研究会の総会と懇親会も毎年開催されますし、三刀屋が上演するのではるばる富山まで行くつもりでいましたが、盆前後は俗人には世俗のつきあいもあり遠いしトマルトコモナイシ残念ながらあきらめました。現役の時のように6月頃から参加者を募り宿泊の申し込みも一任して車で一緒に行く、などという大昔の話しは遠くなりました。シカタナイカ、トシダシヒトリダシトオイイシ。はるか石見の地から健闘を祈ることにしましょう。そして例年8月末ごろNHKで放映される東京公演の4校の劇を寝転んで見ることにしましょう。