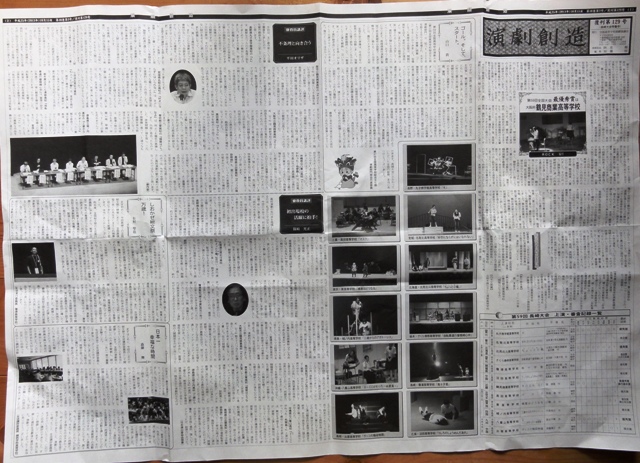

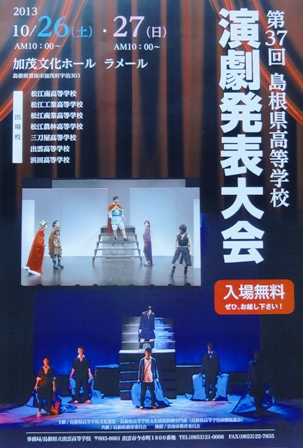

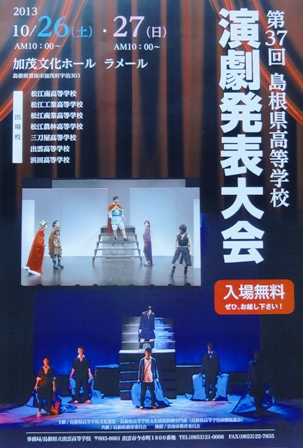

第37回島根県高等学校演劇発表大会が2013年10月26,27日、加茂町文化ホール・ラメールで開催され、出雲高校、松江南高校が最優秀賞を受賞、米子市で開催される中国地区大会へ出場します。。 両校とも表現豊かで洗練されたすばらしい舞台でした。簡単な感想など込めて紹介します。 写真は写せないのでパンフから白黒を利用させていただきました。一部パチリ!(パクリ?)もあります。あくまでスハマ君の感想です。http://stagebox.sakura.ne.jp/wp/apoetinohda/2013/12/12/h25-出雲高校演劇部-連続全国大会

劇研「空」は高校演劇を応援することを設立の時の目標の一つにしています。当初は大田高校演劇部劇と一緒に劇も上演しました。(「星空の卒業式」「サクラさんのふるさと」等々)このブログも大田高演劇部を応援するために卒業生、修平さんがつくったものです。応援される対象は消えましたが、復活を願ってブログで応援しています。この観劇記も応援の一つです。

文学や芸術には多角的な視点が必要です。それに反発した場合でも、刺激材となり発酵して新たな形になりことが多々あります。感想や批評のありがたさです。それを願って、スタート!

松江工業高校 創作劇「流るる船は」三須雛乃

作 部員の三須さんが脚本を書き、自ら雪哉(殿様)で出演し堂々と演じた時代劇です。時代劇は装置や衣装、言葉使いなど難しいことがたくさんありますが、この劇では「ブサメン、イクメン」などの言葉が出てきて、時代にこだわらない自由な発想で書かれています。装置も舞台奥に一段と高い台を作っただけの単純なものでしたが、いろいろな場面にうまく使っていました。装置は単純な方が演出、演技、照明、効果などによって多様な場面に変化できるので便利で効果的です。

女であることを隠した殿の正体を見た家来の恭之介が鬼ヶ島へ無罪の島流しになり、島民と一緒に敵討ちにもどってくるという話しです。場面が多く小間切れになるところを音響や照明でうまく繋いでいました。脚本も面白くできていて作者の才能の片鱗をあちこちで感じました。ストリーの組み立てをもっと工夫し、軽く流すところとじっくり描く場面との軽重を考えて書くと更に引き締まった劇になったことでしょう。日頃の発声練習をしっかりして、「声は聞こえても言葉がわかりにくい」ことがないようになれば最高です。

松江農林高校 「やっぱり パパいや」阿部順 作 演劇部潤色

現在、全国高校演劇協議会の事務局長・阿部順先生が書かれた人気のある脚本です。この劇を初めて観るときには、次ぐ次ぎと展開される意表を衝くどんでん返しにびっくりしたり、笑ったり、感心したりして、揺さぶられながら惹き込まれていき、何度も笑いながらも最後は父親の一抹の寂しさと哀しさが胸に滲み出てきます。面白くできている脚本なので、何度も観た人にはそれを以上の面白さや独自性がないと期待が裏切られることになります。よく知られた有名な脚本はそこが難しい。

農林のみなさんはかなりいいところまで達していましたが、今ひとつ思い切った演出や演技があればよかった気がします。お父さんはいい味をだしていましたね。音楽も劇に合っていました。ラストで父が滑って転んで上手へはけながら緞帳が下りるところも、この劇のエッセンスを何気なく感じさせて素敵でした。転んだのは偶然かもしれませんが、この劇をコミカルな喜劇として届けようとした農林の演出意図が出ていました。18人が舞台に立つという層の厚さも農林の演劇部の底力を感じさせました。

松江商業高校 「夏の詩」遠野 尚 作

緞帳が上がったとき、どんな装置が飛び込んでくるか。劇を観る時の楽しみの一つです。 何もイメージが浮かばないか、イメージや妄想がどんどん広がっていくか。

この劇では下手に橋の一部が見え、つたが巻き付いています。橋の向こうに何があるんだろう?想像がふくらんでいきます。スッキリしてしかも劇のイメージを発展させるいい装置でした。 キャストのみなさんの発声もよくて、ことばがはっきり分かりました。というより何の抵抗もなく、聞こうと意識したり努力する必要もなく、座っていて自然にことばと気持ちが届いてきました。日頃の発声練習の成果でしょう。おばあちゃんを出雲弁に変えたのも成功していましたね。

講評するとき、脚本の弱点は言わない方がいい、という意見があります。既製の脚本は部員の責任ではないからです。しかし脚本はその劇の土台です。劇の善し悪しの8割は脚本で決まると言った人もあります。脚本選択、脚本潤色なども含めて十分考える必要があります。脚本選択力、潤色も部の力量の一つです。

5人の高校生が卒業記念に100の物語りをしていて、依子が語る話が劇として演じられるのですが、村での子供たちの遊びが延延とつづきます。つづいてもいいのですが、その背後でストリー展開もストップしていては、単なる子供の遊びの意味しかありません。演じている人は一生懸命ですが、見ている人は同じ状態が30分もつづけば、劇から引いてしまいます。また、おばあちゃんの大切な鏡を割ったので、大好きなおばあちゃんの臨終にも行けないのですが、劇の核であるおばあちゃんと依子との交流がほとんど描かれていません。「メインテーマと外れたところで遊び過ぎ」と脚本を読んだときにメモしていました。美事な橋を初めから生かしたかったですね。

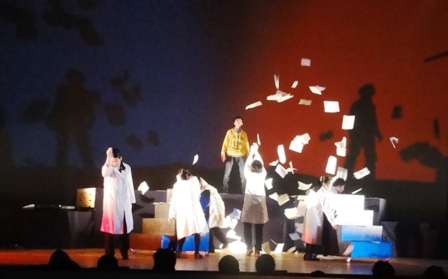

出雲高校 創作劇「見上げてごらん夜の☆を」伊藤靖之 作(顧問)

音楽とともに緞帳が上がると空一面に星が輝き、高い台の上で星空を眺めている若者の姿がシルエットになって浮かび上がります。観客は自然に詩的な風景の中へ誘い込まれ、空想の羽を広げて物語りを予感し紡ぎ始めます。素敵な出だしです。

高校生のノゾムと学者風の星野との面白おかしいずれた会話。「今見てるものは過去だ」と断定する星野の詩人のような哲学者のような言葉。なにげなく劇の核を暗示します。テンポのいい会話、歯切れのいい言葉、無駄のないシャープな動き、次々と展開されていく10以上のシーン。

劇団オリオン座が繰り広げる何かを暗示するような意味不明に近い天体ショー。15の役を8人で演じるのですが、別人のように思えるのは劇団員の時は白衣を着ているからでしょう。身代わりも速くできるし全身が変わるので同一人物とは思えません。いいアイデアですね。言葉は十分届くし、演技や会話で引っ掛かるような不自然さがなく、自信を持って演じているので、安心して見ておれます。

メモの中から主なものを箇条書きで書いてみます。 ・幕開きがとてもいい。観客のイメージがふくらんでいく。 ・発声がいい。声が小さいときでも言葉がわかる。スピード、強弱、滑舌、間のとり方など自然で抵抗がない。 ・装置に立体感があり、劇中劇、屋上、学校、家など多面的に展開できる。 ・歌がうまい。とてもハーモニーがいい。 ・作者の好きなギャグやジョーク、ユーモア、言葉遊びがたくさん出てくるるが、若干の例を除き、押しつけがましくなくてセンスがある。とても深みと味のあるユーモラスな会話場面もあり感心した。この劇では過去、現在、未来が重要なテーマ。主人公・望(ノゾム)が好意を抱く佳子(カコ)と「過去」がダブらせてある。 ・役者1人1人がしっかりしていて魅力的。 ・次の場面が予測できない。次々と象徴的で新鮮な場面が出てくる。同時に、各場面がどのように関連しているのか、観客は消化不良のまま終わる可能性もある。 ・台本の冒頭に、10場面のタイトル、登場人物、さらに「あらすじ」と「伝えたいこと」が2ページにわたって記してある。こういう台本には滅多に出会わない。理解や整理が進み、とても参考になり便利がいい。他校も真似てほしいものだ。

・東北大震災という言葉は一度も出て来ませんが、それを想像させる場面や言葉や、やり取りは何回も出てきます。一緒に望遠鏡で星を見たり、ノゾキミをしていた鏡太郎も遠(トオル)もいなくなり、好きだった佳子もいなくなります。オリオン座のスター・ベテルギウスは初めからいません。星野がそのことを指摘すると、みんなシーンとなって黙り、わざと関係の内ことではしゃいだりします。これも何かを暗示し象徴しています。しかし作者はそれが何故か説明しません。投げ出して想像に任せます。いろいろな点で詩のような象徴的手法で脚本を書き舞台化しています。ここにこの劇(伊藤靖之作品)の特徴や独自性、魅力があります。誰にも真似ができません。しかもレベルが高い。

劇を貫く一本の太い骨がなく、展開された各場面の関係性が希薄な場合には、劇が細切れになり消化不良を観客に残すことも多々あります。今回はどうだったでしょう。屋上で望遠鏡を眺める高校生と劇団オリオン座の関係は分かったでしょうか。劇団オリオン座とは一体何でしょうか。オリオン座が繰り広げるそれぞれの場面の関連性は分かったでしょうか。

あいまいなまま見終わった人もかなりあるだろうと思います。もう少し分かるためのサービスをしてもいいかともおもいますが、一本の骨(太いとはいえないけど)になっていたのは5人の高校生が繰り広げるストーリーです。次々転校していく友人たち、合唱コンクールの演習ために、屋上へ何回も呼びに来る佳子(カコ)や未来(ミク)。いつも望遠鏡を眺めているノゾミ君。でも最後にはノゾム君は3組の合唱で「見上げてごらん夜の星を」を演奏しみんなで歌います。現実の中へ足を踏み入れたのです。

この人間関係のドラマと時間の流れがメイン・ストリームとなり、骨になっていますので、細切れの印象があまり残りません。(もうちょっと意図的に、現実逃避から現実へ足を踏み入れる過程を描いたら骨が太くなって分かりやすくなるかもしれませんが、それは脚本家や演出家の劇や文学に対する感性や考え方の問題で、これは単なるぼくの印象です。)

演出の伊藤圭輔君は、脚本の完成がぎりぎりだったので大変だった、と幕間で語っていました。そうでしょう。県大会の台本は6敲版です。出雲高校もみんなで議論しながら作っていったのでしょう。レベルの高いとてもいい劇でした。レンゾクゼンコクダー!とぼくの中に棲息する演劇の微生物たちが騒いでいました。

浜田高校 「急遽演目を変更いたしました」臼井 遊・作、演劇部 井上このこ・潤色

石見地区で唯一の演劇部として顧問のキムラ先生と共にがんばっている伝統のある浜田高校演劇部です。今年は部員6人で、キャストは4人。1人で2役、3役もこなすという舞台。台本選択の苦労が忍ばれます。

劇は次のように始まります。 開幕前のアナウンス。「次は中央大学付属高校による、ガラクシ……えっ?あ、はい…。」 神妙な面持ちで部長が幕前へ。部長「本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。公演の前に演劇部よりお知らせとお詫びがございます。(略)演劇部員23名の内19名がおたふく風邪で欠席となり、急遽演目を変更致しまして4名でお送りします。(略)」

観客は度肝を抜かれ、えっ?と驚き、わっ!と湧く、ことを狙って書かれているのでしょう。そうなれば成功ですが、簡単にはいきません。底を見られて白けます。緞帳が上がり、始まった劇が目の前でつくる「即興劇」なら、新鮮で予期しない場面の連続となり、観客は、はらはら、として観るのでしょうが、訓練された普通の劇がつづいたのでは、幕前の部長のお詫びは何だったのだ、と底が更に割れてしまいます。

2010年に全国大会で上演された台本だそうですが、その学校にはベストでも、他の学校が同じ様に面白く上演するのは困難な脚本です。部分部分の面白さはあっても、全体を通して何をいいたいのか伝わってきません。 劇中劇で空想の場面がありましたが、音楽が楽しく踊りも雰囲気があって印象に残りました。たくさんの場面が出てきて、道具や吊り物で、それを分からせる工夫も見えましたが、 もうひと工夫が欲しい気がしました。

松江南高校 「冒険授業」中村 勉・作 演劇部潤色

昨年、南高は中村勉先生の代表作「全校ワックス」を上演しました。つづいて同じ作者の脚本です。作者が甲府昭和高校最後の脚本で関東大会へ出場しました。「全校ワックス」はダイナミックでとても面白い劇ですが、この「冒険授業」は言葉の実験劇かのようです。例えば冒頭で2ページも、発声練習のような語や句、文の群読が綿々とつづきます。

(例 生徒たち「世界/言葉/に言い表せない/気持ち/という言葉/あいまいな/言葉/思いがけない/言葉/・・・・」)これを全員で2ページもどのように喋るのだろう。台本もそんなに面白いとは思えず、観客へ何を伝えるか難しい。

ぼくの懸念に対して、冒頭から美事に生きた舞台が展開され、懸念は吹き飛ばされました。台本に「音楽。横たわる生徒たち。やがて起き上がり歩き出す」としかない冒頭の場面で、横たわった多くの人間が動きはじめますが、音楽やシルエットなどを使って惹き付け、何が起こるのだろう、という期待を抱かせました。発声練習のような長い言葉も合唱やソロ、輪唱、群読、と波のようになって届き、長さを感じさせませんでした。16人も舞台へ立ったのですが、みな言葉もよく分かり動きにも無駄がありませんでした。

審査会でも次のような感想がありました。 ・よく工夫し脚本を生かしている。・客を惹き付ける工夫をしている。力を持っている。・あっという間に終わった。モトちゃんとは何だったのかよくつかめなかった。 ・ディスカッションしてつくりあげている。表現が生きているので伝わってくる。

劇を観ながら思ったのは、「やっぱり台本は台本だな」ということです。南高は美事に台本を舞台で立ち上げ命を吹き込みました。劇にも出演し演出も担当した伊藤圭祐君は、「みんなで議論しながらまとめていった」と語っていました。ここに成功の秘密があったのです。多様な意見を出して議論しながら作っていく。これが一番大切なことだと思います。ラストも印象的で素敵でした。 伝えたいことが観客へ十分伝わったか、という点では今一歩だったかも知れませんが、この脚本をここまで肉付けして楽しく見せたみなさんの知恵と努力と協力には大きな拍手を送りたいと思います。

三刀屋高校 創作「椰子の実とオニヤンマ」亀尾佳宏・作

今年はどんな劇だろう、と誰もが期待して幕開きを待ったことでしょう。平成18年から3回連続全国大会へ出場し。その後平成22年、24年と5回も中国地区大会で最優秀賞を受賞し全国大会へ出た実力のある伝統校です。

期待を裏切らない面白い劇でした。舞台に何もなくても、集団の自在な演技や動きで船になったり、波になったり島になったりします。場面も自由自在に、現在、過去、ファンタジー、宝島、海賊船、学校、島根、出雲大社、石見銀山、松江等々違和感なく14人のキャストによって創られ展開されます。場面へ引き込んでいく表現力を持っていますので装置などはなくてもいいのです。作者もそのことを心得て台本を書いています。

審査の会議で出た感想をメモ風に書いてみます。 ・亀尾カラーの作品。難しいテーマでもある。 ・役者の力量はある。入り込める劇作りで違和感がない。 ・島根をどうとらえているのだろうか。ちょっと一貫したストーリーが感じられない。 ・よく動き舞台の使い方がうまい。高校生にストレートに届いた劇だと思う。 ・全国レベル。身体表現がうまい。下半身も十分使い身体のさばきがうまい。曲の使い方 がうまい。ラストの鐘築君の訴えは劇としてどうか。 ・表現力が優れている。観て楽しく舞台へ引き込まれる。鐘築君の長いセリフや訴えはス トレー過ぎてこの劇に溶け込んでいない感じを受ける。

誰もがいい劇だと認めながら、2校しか県の代表になれないので、いい点と同時に問題点も指摘することになります。審査などなかったら、よかったね、で終わりですが、そういかないのがコンクールの悲しい宿命です。

作者の亀尾先生はこの劇でかなり冒険や実験をしています。型にはまった高校演劇らしさを破り自由に舞台で遊びたいと思っのでしょう。今までの自分の作品のパターンに飽きたらず部員たちを思い切って現実に立ち向かわせようとしたのかも知れません。

冒頭も実に型破りです。高校3年生の鐘築君の長い長い1人語りです。語りというより独白、いや演説、いや訴えです。台本のセリフは原稿用紙に換算すると約9枚近くなります。そして「これくらいの分量語ってください。語り尽くしてください。夏の思い出を。」と指定してあります。60分の劇の冒頭でこんな長い語りを取り入れるのは大冒険です。劇と独立してしまい失敗する可能性が十分予測できます。しかし作者はそれを心得た上で敢えて挑戦しているのです。

鐘築君は語りを終えると、「海」を歌います。中央に1人の少年が登場して、その歌の最後を引き取って歌います。少年は鐘築君の投影かも知れません。少年は、絵本から海賊が飛びだしてこの町から連れ出してくれるのを長い間待っていたのです。少年は「椰子の実」を歌い、やがて海賊たちが登場し、少年の歌と重なっていきます。実に楽しい場面の展開であり、人物の入れ替えです。

海賊船はそのうち島根という島へ到着します。「若者はおらん、年寄りだけがとりのこされた島。姥捨て島」です。そこで何を見るか。世界遺産の石見銀山や国宝の出雲大社、松江城、知事の善兵衞さんも。島根に関するあらゆることが生の言葉で面白おかしく出てきます。言葉遊びや掛詞、流行の言葉などがあちこちに出てきます。

船長が言います。「宝島は流れ着く海の向こうにあるんじゃない。椰子の木の根を張ることだ。お前が生まれたこの島だ。国宝もある、世界遺産もある。人間国宝だって。いや、そんな名前なんかなくったっていい、緑が、人が、歴史が、今日まですごしてきた時間がお前の宝だ!」

そして最後に全員で言います。「島根県!中国地方の山陰側に位置する。決して右側の鳥取と同じではない左側の県。花はボタン木はクロマツ鳥は白鳥知事は善兵衛。たった一つしかないふるさと。これが我らの宝島!」。

実にストレートです。シュプレヒコールのようです。作者はあえて挑戦しています。劇の調和を破壊しかねない思い切った手法です。

後半ではキャスト一人一人がいっせいに自分の夢や希望を次々に叫ぶ場面もあり、それは劇の型を破り現実を突きつける予想外の斬新な手法でした。そのこともあり、このラストにもそれが通底していて、そんなに突拍子な気はしませんでしたが、思い切ったやり方には間違いありません。

いい劇だったのは誰もが認めたことだと思いますが、敢えていえば、この劇では主人公の存在が希薄で、現実の生々しい島根が主人公となって浮かび、問題提起劇のよな性格が強くなったことです。進路に悩む鐘築君と海の彼方を憧れる少年との太い骨を大切にして展開したら統一感のある劇になったかもしれません。海賊船に乗ってある島へ着いたとして、ありのままの固有名詞を使わず、何となく島根を暗示するような象徴的な手法を使う手もあったかと思いました。

2日間レベルの高い劇が上演されました。特に感心したのは観客の目を意識して演出し演じている学校が増えたことです。舞台の使い方がうまくなったことや表現が多彩になってきたことにも注目しました。議論して劇を創りあげていく学校が一段と厚みと多様な表現で台本を生かしていることも印象に残りました。

今年は津和野高校校長、大島宏美先生と講師として観劇しました。審査委員は松江地区から原先生、出雲石見地区から舟津先生、花本先生でした。 みなさん、おつかれさまでした。米子で開催される中国大会、期待しています。 20131115(洲浜)

http://stagebox.sakura.ne.jp/wp/apoetinohda/