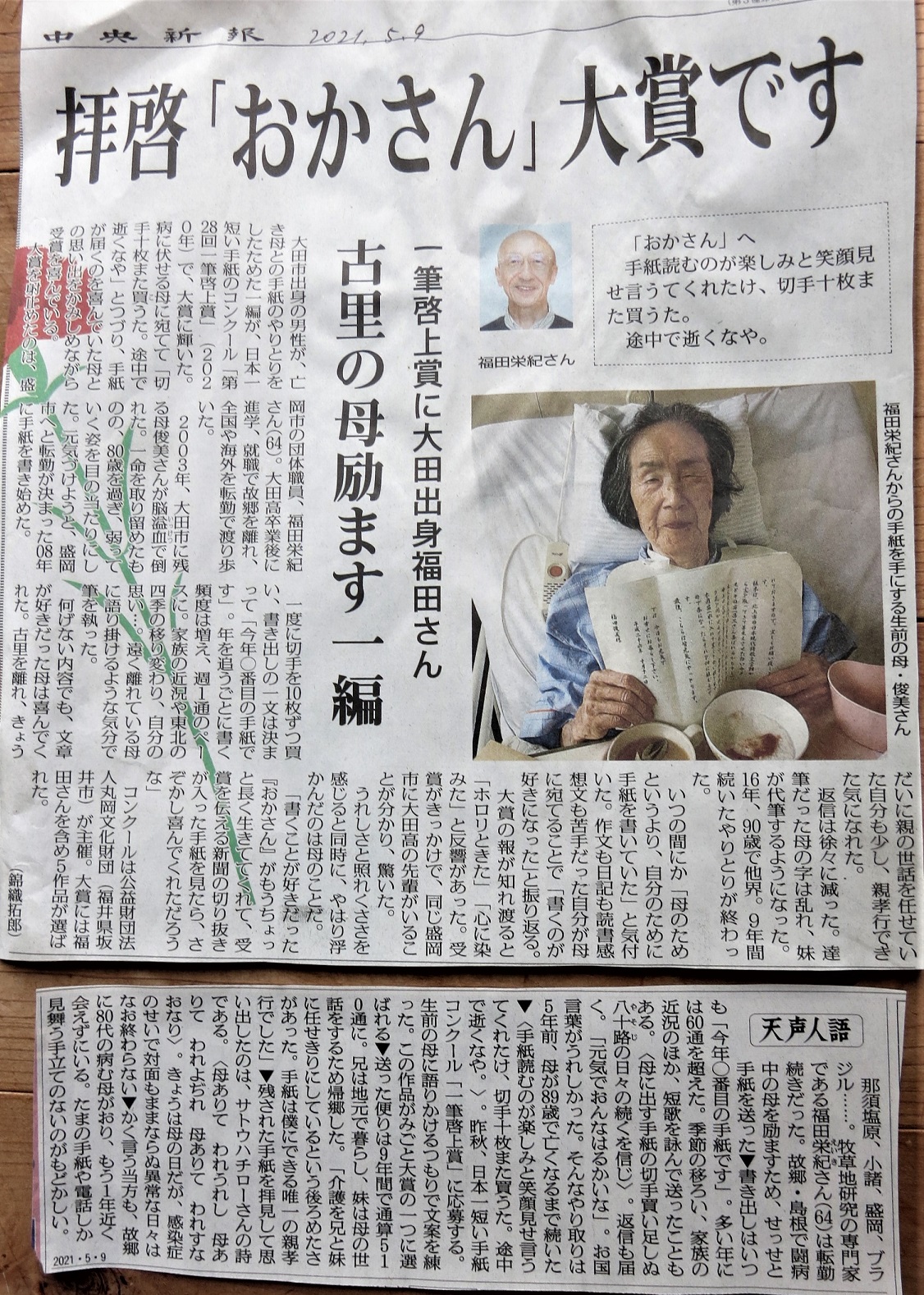

「手紙を読むのが楽しみと、笑顔を見せて言うてくれたけ、切手十枚また買うた。途中で逝くなや。」

福井県の丸岡文化財団主催の第28回「一筆啓上賞」は今年度「笑顔」がテーマで、全国から52805通の応募があり、福田さんの作品が大賞5作品に選ばれたました。1993年に始まったこの企画は「日本一短い手紙」(40字以内)として評判になりました。

福田栄紀さんは現在、盛岡在住ですが大田市久利町出身、大田高、京大を経て海外勤務、大田の中国農業試験場での勤務もあり、牧草地や土壌などの調査研究で博士号を取得。インターネットで検索すると、たくさんの論文が掲載されている研究者です。

福田栄紀さんは現在、盛岡在住ですが大田市久利町出身、大田高、京大を経て海外勤務、大田の中国農業試験場での勤務もあり、牧草地や土壌などの調査研究で博士号を取得。インターネットで検索すると、たくさんの論文が掲載されている研究者です。

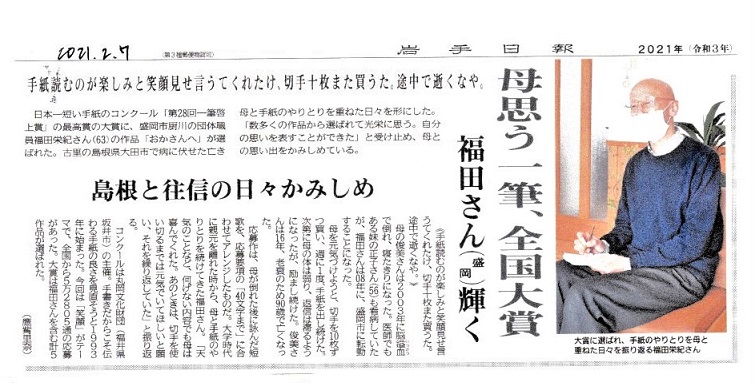

岩手日報が大きく取り上げていましたので、紹介させていただきます。手紙を書いた人も、笑顔で読んだ人も、良く知っていますので、温かい心の交流が目に浮かびます。エイキチャン、連続ホームラン、おめでとう!!(リュウチャンの許可あり)

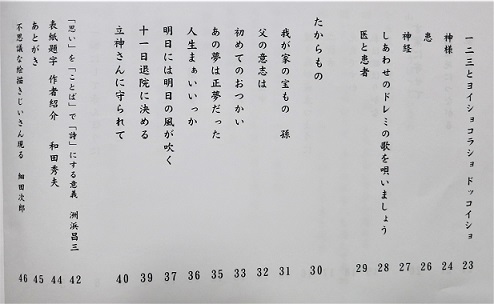

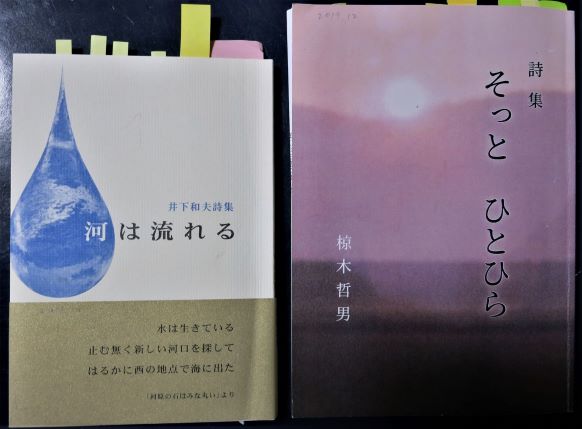

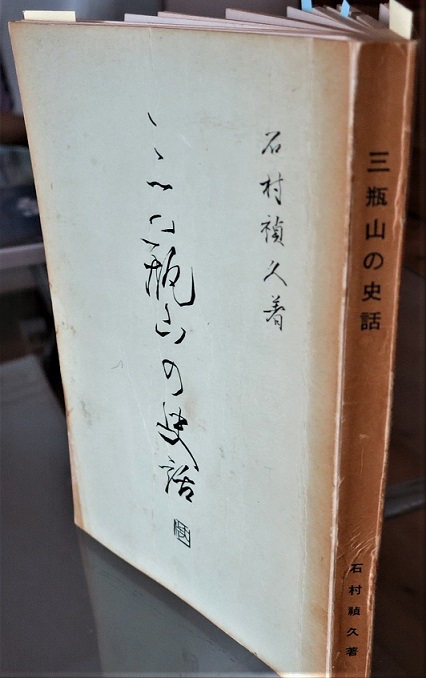

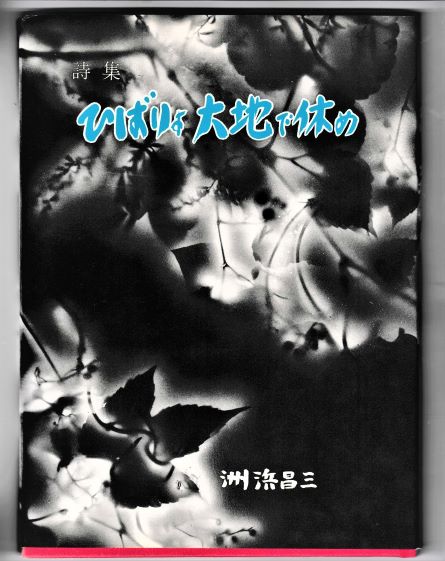

(ブログ:詩の散歩道 昌ちゃんの詩の散歩道 詩作品紹介 地域情報 20210215 すはま)

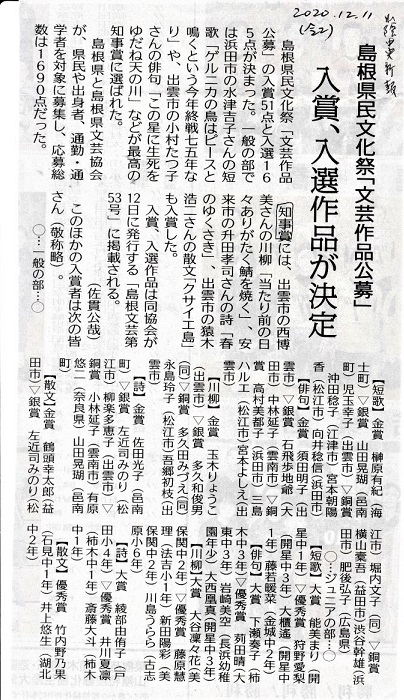

5月になって、母の日に山陰中央新報や朝日の「天声人語」にも取り上げられ話題になりました。読んだ人も多いと思いますが、紹介します。