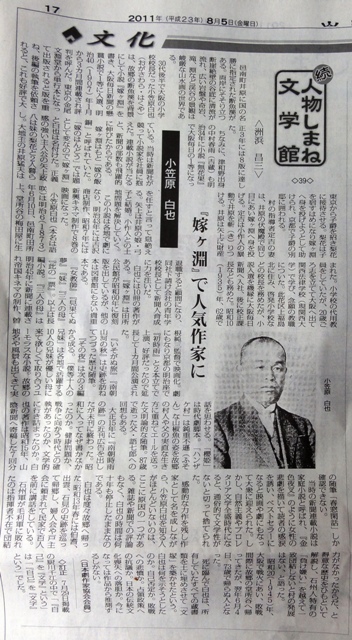

鳥取市の詩人・小寺雄造さんが第13詩集『説法』を出版されたのは平成22年でした。島根県詩人連合会報に「最近読んだ詩集から」という欄があり、事務局から依頼されて感想を書きました。その後小寺さんは平成23年1月に和光出版から中四国詩人文庫7として「小寺雄造詩集」を出版されました。小寺さんは同人誌『菱』の発行者です。『菱』は昭和43年(1968)に創刊され2010年10月には171号をだしている伝統のある詩誌です。

最近読んだ詩集から

小寺雄造詩集『説法』

洲 浜 昌 三

積み重ねた本を数えると、昨年の晩秋から新年までに読んだ詩集は三十冊くらいになる。

それぞれの詩集のタイトルを眺めると作者の心的風景や文学への姿勢や思想が雰囲気となって立ち上がってくる。半年たっても作者の精神風景がはっきり浮かんでくる詩集もあるし、中には何も浮かんでこない詩集もある。ぼくの記憶力の問題もあるが、その詩とぼくの趣向や思想、好みとの共振性の強弱の問題もあるだろう。

印象に残る詩集は多いが、その中で小寺さんの『説法』について感想を書いてみる。

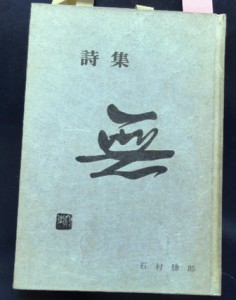

小寺さんは1936年鳥取市の生まれ。今回の詩集は第十三詩集になる。随筆集も五冊ある。

多くの詩集の中から、『靴を脱ぐ』『挽木橋にて』とこの二月に出版された『説法』しか読んでいないが、どの詩集の作品も書く動機が深く明確で、思考や詩句が濃縮され個性的である。今回の詩集の作品二十一編も詩誌『菱』に掲載された作品が中心であるが、四、五年前に『菱』を読ませてもらっていた時の作品に出会うと、はっきり記憶が蘇ってきた。これは明らかに僕の記憶力ためではなく作品が持つ力だと断言できる。

冒頭の詩を紹介する。

ホタル

孵化して/成虫となったホタルは/死滅するまで/水しか/飲まない//カワニナの甲羅に/覆いかぶさって/食い殺し尽くした/ゴムのようにグロテスクな幼虫は/いま 宿業の痛みに耐えながら/ひたすら清浄な水を求めて/明滅している が/明滅しているの/はホタルではない/あれは/カワニナの精霊だ/宿るカワニナの精を/己れの虚体を通して/放っているのだ/放たねば/空に浮くことが/出来ないのだ/あらゆる食を絶ち/葉先のわずかな露をすすり/闇のなかに/腫らした贖罪の眼を/見開いている/己が性を御しかねて/露滴のような涙を/ひとしれず放りながら

典型的な隠喩法で書かれていて、表現に無駄がなく的確で、作者の深い哲学や思考が丸薬のように言葉に凝縮されている。奥行きはとても深いが難解ではなく、力量に応じて理解し納得できる。見えない思想や思いをカワニナやホタルなどの具体で象徴し、視覚的にも鮮やかに記憶に刻まれる。

人生を求めて小説や詩を読んだ僕らの世代には、文学の醍醐味を味わえるとてもいい作品だ。

同時に古典的で詩の教科書の枠に見事に収まっている印象も残る。それは、枠が溶解し自由奔放な世界へ放たれた現代詩に、ぼくらが完全に埋没しまったからだろう。そういう意味でもこの詩集は最近では出会わなかった懐かしい詩集だった。

『説法』という詩集のタイトルを見たときには思わず微笑んだ。背後で高踏な風刺が踊っているのが見える。それも僕には素敵な詩だ。