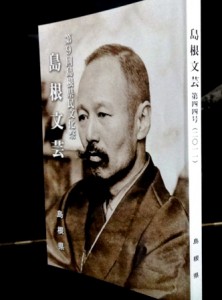

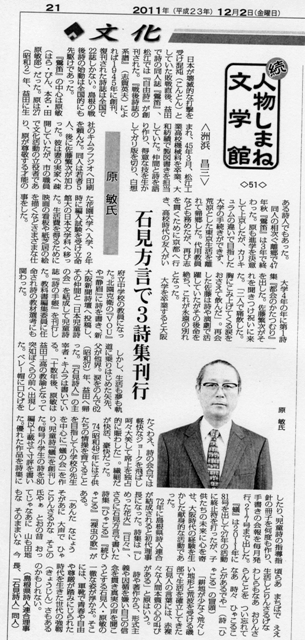

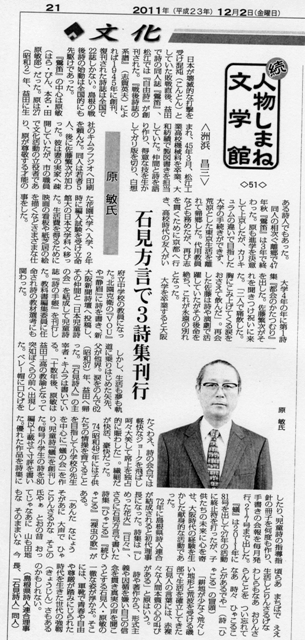

詩人 原 敏 石見方言で3詩集刊行 【続人物しまね文学館】 洲浜 昌三

日本が壊滅的な打撃を受け混沌としていた敗戦直後、益田で詩の同人誌『鶯笛』、松江では『自由詩』が創刊された。『戦後詩誌の系譜』(志賀英夫)によれば1945年に創刊、復刊された詩誌は全国で22誌しかない。島根の戦後詩の始動は全国的にも先駆けであった。

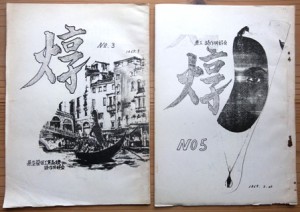

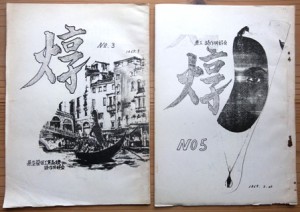

『鶯笛』の中心は原 敏(田原敏郎)だった。原は27年(昭和2)益田に生まれ、45年3月、松江工業高校機械科を卒業し、大和紡績で製図書きを担当していた。仲間と詩を語り作り、得意な技を生かしてガリ版を切り、白想社のキムラ フジオへ印刷を頼んだ。同人は若者5人、後に佐藤繁次が加わった。彼は妻の実家へ疎開していたが市の職員で文化活動の立役者であり、原が尊敬する才能のある詩人でもあった。

同人の相次ぐ離郷で47年秋『鶯笛』は3年で終わった。原も進学を決意して上京したが、カリキュラムの違いで目指した大学の手続ができず、荒涼とした東京生活を離れて帰郷、代用教員なども勤めたが、再び志を貫くために京都へ行き高校時代の友人がいた花園大学へ入学、2年時に編入試験を受け立命館の日本文学科へ移った。生活費を得るために映画の看板や紙芝居の絵を描いたり様々な仕事をした。大学4年の年に第一詩集『都会のかたつむり』を出した。佐藤繁次がそれを聞きつけ祝いに来た。「二人で痛飲した。胸にこみ上げてくる涙をおさえて飲んだ。」再会した佐藤は詩や演劇で活躍していたがその後命を絶ち、これが永遠の別れとなった。

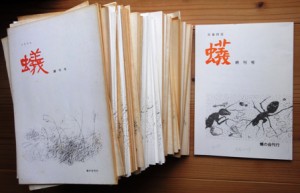

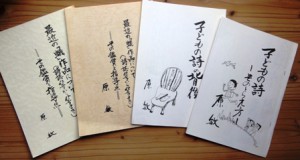

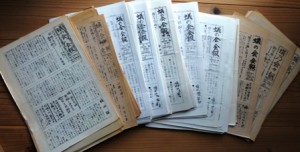

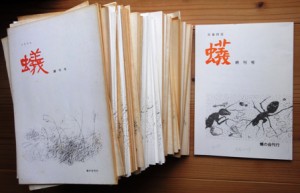

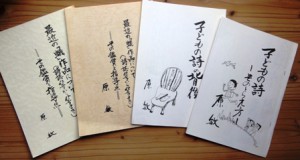

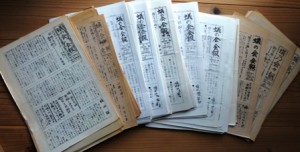

大学を卒業すると大阪府立中学校の教員になった。北園克衛の『VOU』や『静眉』に詩を書き、新大阪新聞詩壇へ投稿し、その仲間と「日本児童詩の会」を結成して児童詩誌『詩の手帳』を刊行した。教科書編集委員に任命され詩の教材選考にも関わった。しかし生活も夢も軌道に乗りはじめた矢先、父が他界。涙をのんで62年(昭和37)益田へ帰った。『石見詩人』の主宰者・キムラは書いている。「10数年後、原敏は益田工高の教諭となって突如ぼくらの前へ出現した。ベレー帽に口ひげをたくわえ、詩の会合では軽快なジョークを飛ばし呵々大笑して席上を独占的に賑わした。」繊細だが快活、豪快だった。 74年(昭和49)には子供たちの情操を育てることを目指して小学校の先生を中心に「蟻の会」を作り、児童詩『蟻』を創刊した。毎号小学生の詩を80編以上載せて寸評を書いた。優れた作品を詩集にしたり、児童詩の指導指針の冊子を何度も作り、手書きの会報を毎月発行、217号まで出した。『蟻』は2011年に81号を出して27年の活動に終止符を打ったが、、子供たちの未来に心を寄せ、大阪時代の経験を生かした献身的な活動であった。

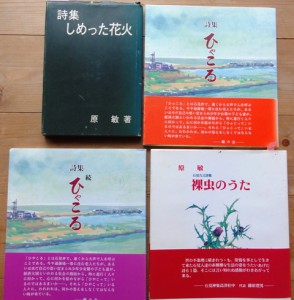

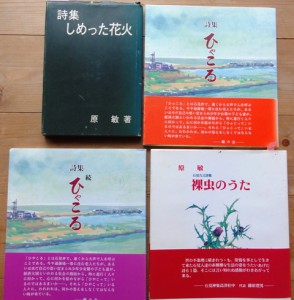

72年に島根県詩人連合が結成されると初代理事長になった。詩集は『しめった花火』『日々』、さらに石見方言で書いた詩集、『ひゃこる』『続ひゃこる』『裸虫の歌』がある。 「あんた なにょう そがあに 大声で ひゃこりんさるかな そこの氏やぁ とおの昔 おってじゃなあに 山も田地もな そのままいな 今頃らあ まちばで ええ生活しとりんさるげな わしらもなあ おりんさらんことを つい忘れてなあ 時々 ひゃこることがあるでや」(詩「ひゃこる」の冒頭)

「耕地が少なく荒々しい地形と荒波を受ける磯部で生活を確立してきた石見人の言葉には、赤裸々な人間本質の心の叫びがある」と原はいう。

詩や著作から、形式主義や因循を嫌い自己の信念を貫き真実の声を聞こうとする石見人・原 敏の一徹な姿が浮かぶ。そこには、軍靴で青春や自由や尊厳が踏みにじられた時代を生きた世代の強靱さもあるのかも知れない (島根県詩人連合理事長 「石見詩人」同人)

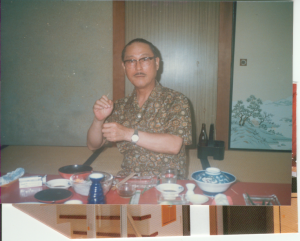

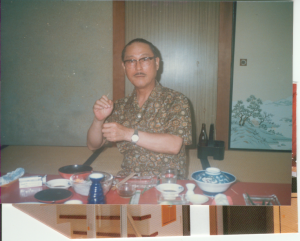

上記の文章は2011年12月2日の山陰中央新報の「人物しまね文学館」に掲載されたものに写真を追加しています。ぼくが昭和40年3月に早稲田を卒業して島根へ帰り最初に赴任したのが県立益田工業高校でした。昭和38年に新設された立派な学校でした。そこに国語の田原敏郎先生や矢富厳夫先生がおられて石見詩人の同人でした。ぼくは詩ではなく「日本海文学」へ小説を書いていましたが、誘われて同僚の数学教師・岩石忠臣さんと加入しました。

田原先生は実に豪快で竹を割ったような人でした。小学生の2人の息子へ英語を教えてくれ、と頼まれ教えたあと2人で飲みながら文学談義を遅くまでやったものです。飲むために教えたようなものです。先生は早稲田の文学部を受験に行かれたそうですがカリキュラムの違いから手続きができなかったそうです。益田工業高校では詩作同好会を作って同人誌を発行され、卒業時にはまとめて詩集『卒業』を作られました。何しろ機械科卒業で製図など

お手のものですから手書きの字など実にきれいなものでそれを輪転機で印刷して会報などは作っておられました。考えの違いから「石見詩人」はやめて、一時「山陰詩人」に詩を書いておられたこともあります。正義感にあふれ一徹なところがありました。ぼくも「蟻」の会の会員でしたが、毎月の会報発行と郵送、100編近い児童の作品に一つ一つ批評を書かれたことなど誰にもできることではないと思っていました。終刊後に会員がお礼の志を集めて感謝しました。

お手のものですから手書きの字など実にきれいなものでそれを輪転機で印刷して会報などは作っておられました。考えの違いから「石見詩人」はやめて、一時「山陰詩人」に詩を書いておられたこともあります。正義感にあふれ一徹なところがありました。ぼくも「蟻」の会の会員でしたが、毎月の会報発行と郵送、100編近い児童の作品に一つ一つ批評を書かれたことなど誰にもできることではないと思っていました。終刊後に会員がお礼の志を集めて感謝しました。

この時期には石見詩人の高田賴昌さんも朝日新聞地方版で児童詩の選をして毎週掲載していましたし、浜田では石見詩人の熊谷泰二先生、閤田真太郎、山城健さんたちを中心に児童詩を募集し「石見のうた」を毎年発行していました。全国的にも珍しいことです。田原先生は大阪での経験や児童詩にたいする信念からもその意地を通されたのでしょう。『蟻』は全国的に活動していた詩人たちにも送られ寄稿文も寄せられています。

『詩歴』創刊が昭和20年の秋か、21年の秋かは重要な意味があります。田村のり子さんの「出雲石見地方詩史50年」の年表には20年とでています。しかし後にでた「島根の詩人たち」では「敗戦の翌年ガリ版の鶯笛を創刊」と書いてあります。田原先生自身も『鶯笛』は手元にないとのこと。どこの図書館にもありませんし、矢富先生もないとのこと。実に困りました。いろいろ状況証拠を集めて昭和20年秋としました。本人の記憶も明確ではありませんでした。『詩歴』や『鶯笛』を持っている人がいたら是非見せてください。田原先生が戦後いち早く詩活動をはじめたのは松江工業高校時代の軍政下でもそれを越える自由な思想を持っていたからでしょう。そは重要なことですが、少ないスペースでは書きませんでした。

文中の佐藤繁次について紹介しておきます。「戦後文化樹立の中枢となった「益田町文化懇話会」を神原正三、篠原信、大谷垣、土田伊平などと結成し、その運営活動の軸として活躍した他に『緑野』同人、『石見洋画界』、「農民組合文化情報部」など益田の文化のために枚挙のいとまがないほど貢献した人であった。市役所職員のサラリーを文化に投資して静子夫人とケンカ別れをし昭和24年故郷の大阪へ帰り府庁に勤めていたが、昭和29年4月20日自ら命を絶った」(石見詩人38号)

『鶯笛』の同人はつぎのとおりです。「原 敏、岡崎のぼる、浅井昭二、大畑富美子、福原和子など若者グループに途中から佐藤繁次も加わって、早春になく鶯の笛声のような、初々しい誌文学の創造をめざした」

最後に山陰中央新報の紙面を紹介させていただきます。来年には『続・人物しまね文学館』(想像)として出版される可能性が大でうからPRも兼ねて。

山陰中央新報での週1回(金曜日)の連載は1月末前後まで続く予定です。すでに詩人の高塚かず子さんの原稿は新聞社へ送っています。ぼくの担当はあと2人です。中村満子さんの原稿は仕上がりました。詩集を10冊読み、敗戦前後の資料を集め、年表を作っていくうちにやっと「書くべき核芯」に至りました。ぼくの内的な文学精神を揺さぶる動機が生まれないと書けません。これが難しいですね。あと閤田真太郎さんが1人残っています。資料は集めていますので年表をつくりじっくり書いていきます。年末も近づいたのにいつものように宿題山積未提出人生です。

本には次の脚本が掲載されています。「黒土にうたう」「冴えかえりつつ」「高原の花嫁」「夢の中で」「麻衣子へ」「まゆみのマーチ」(津山東高校が全国大会へ出場したときの作品)

本には次の脚本が掲載されています。「黒土にうたう」「冴えかえりつつ」「高原の花嫁」「夢の中で」「麻衣子へ」「まゆみのマーチ」(津山東高校が全国大会へ出場したときの作品)