1月24日、江津市で、文芸作品入賞者表彰式と、しまね文芸フェスタの講演、各部門の交流会があり、無事終了しました。今年度は川柳部門が担当で、講師は新家完司氏。五感を生かして受け止め、考察して作句する大切さを具体的に作品を提示しながら話されました。 午後の分科会では詩の部門は有原、川辺、洲浜と入選者の恩田さん、ジュニアーの横田さん他が参加され、入選作品の朗読のあと感想をお互いに述べ合いました。とても熱心に質疑応答して詩について語り合いました。表彰式が午前でこの交流会が午後でしたので、例年より参加者が少なかったのですが、来年は開催日を別にしたほうがいいのではないかと思いました。

午後の分科会では詩の部門は有原、川辺、洲浜と入選者の恩田さん、ジュニアーの横田さん他が参加され、入選作品の朗読のあと感想をお互いに述べ合いました。とても熱心に質疑応答して詩について語り合いました。表彰式が午前でこの交流会が午後でしたので、例年より参加者が少なかったのですが、来年は開催日を別にしたほうがいいのではないかと思いました。 「パレットごうつ」のホールは可動式の椅子です。大田のサンレディホールは舞台も照明も設置されたもっと素敵なホールでしたが、今は市の物置き場です。

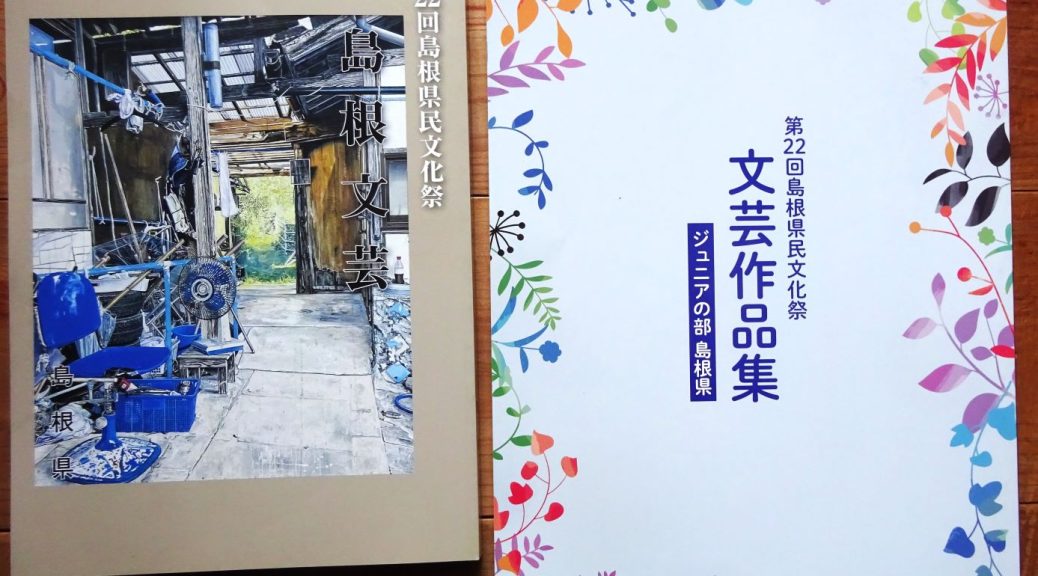

「パレットごうつ」のホールは可動式の椅子です。大田のサンレディホールは舞台も照明も設置されたもっと素敵なホールでしたが、今は市の物置き場です。 ジュニアの作品は2冊の本に掲載されています。学校の先生が授業で取り組まれて生まれた作品がほとんどですが、先生方の熱心なご指導に感謝します。短歌は357首、俳句53,川柳132,詩357,散文8篇の応募がありました。とても新鮮で素敵な作品です。

ジュニアの作品は2冊の本に掲載されています。学校の先生が授業で取り組まれて生まれた作品がほとんどですが、先生方の熱心なご指導に感謝します。短歌は357首、俳句53,川柳132,詩357,散文8篇の応募がありました。とても新鮮で素敵な作品です。 本は千円です。島根県の文化国際課に申し込めば購入できます。来年度は詩部門が担当です。さ~て、どのように開催するか事務局長と話し合いました。島根出身の詩人に当たってみるか、という案も出ました。詩の講演でどのくらい人が集まるか。今年度は約80名前後だったと思えますが、ほとんどが短歌、俳句、川柳の高齢者です。10年前の谷川俊太郎さんをお呼びしたときのようにホールが満員!それは夢のまた夢。会場は出雲の予定ですが出雲には詩人連合の会員はゼロ。さ~て、どうするか。知恵を絞らないといけませぬ。チエが出てくるかチが出てくるか。グッドアイデアがあれば教えてください。開催予定は9月です。

本は千円です。島根県の文化国際課に申し込めば購入できます。来年度は詩部門が担当です。さ~て、どのように開催するか事務局長と話し合いました。島根出身の詩人に当たってみるか、という案も出ました。詩の講演でどのくらい人が集まるか。今年度は約80名前後だったと思えますが、ほとんどが短歌、俳句、川柳の高齢者です。10年前の谷川俊太郎さんをお呼びしたときのようにホールが満員!それは夢のまた夢。会場は出雲の予定ですが出雲には詩人連合の会員はゼロ。さ~て、どうするか。知恵を絞らないといけませぬ。チエが出てくるかチが出てくるか。グッドアイデアがあれば教えてください。開催予定は9月です。

(ブログ:島根県詩人連合 文芸フェスタ 20260127洲浜昌三)

「詩集や本の紹介・感想」カテゴリーアーカイブ

R8,英文詩集『Echoes of the Landscape』by Shozo Suhama

昨年10月、表題の英文詩集が電子版とPOD版になって出版されました。詩集『春の残像』が出版されたのは2018年でしたが、その詩集を英語版で出したいという22世紀アートの企画提案があり実現したものです。英訳に当たっては翻訳された英文にぼくも相当手を入れました。アマゾンや楽天ブック、22世紀アートなどで読んだり、電子ブックとして注文できます。

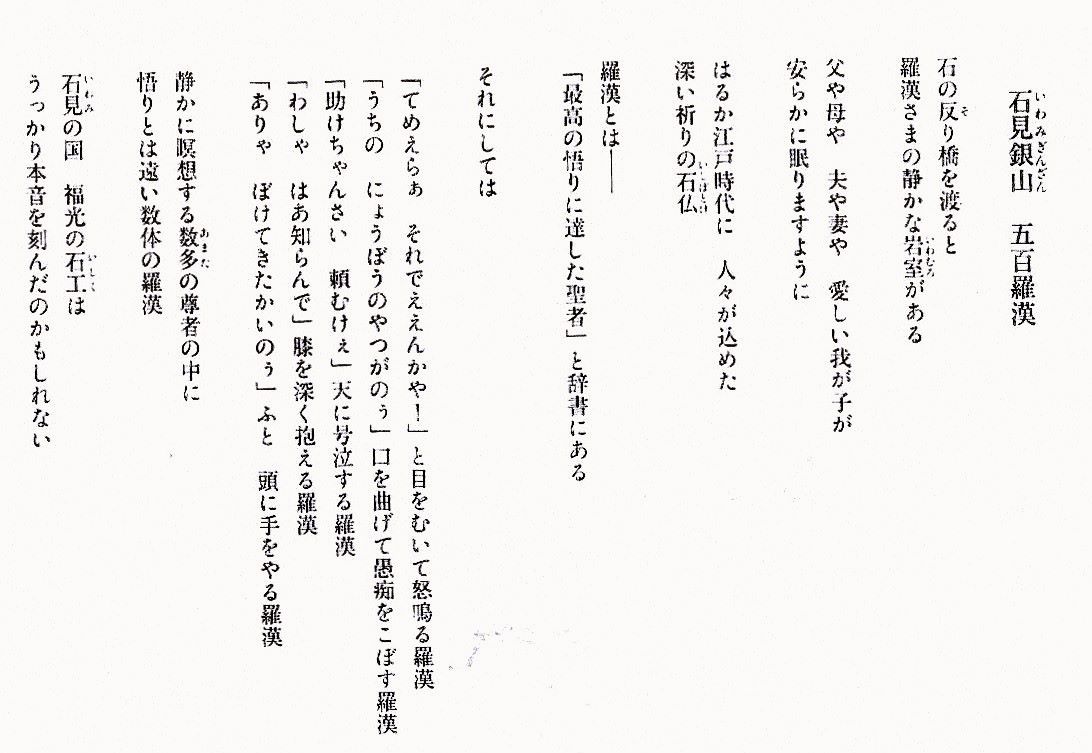

詩集の中から「石見銀山 五百羅漢」を紹介します。

Iwmi Ginzan:The 500 Rakan

Cross the stone arch bridge,

and you’ll find a quiet rocky cavern of Rakan-sama.

“My father and mother, husband, and wife, and beloved children

sleep peacefully.”

These stone Buddha figures were carved in the Edo period,

filled with people’s deep prayers.

As for “Rakan”-the dictionary defines it

as“ a saint who has attained the highest enlightment.”

And yet, there’s a Rakan glaring, eyes bulging, shouting,

“What the hell are you all doing?!”

One twisting his mouth, grumbling about “my damn wife,you see,”

One crying out to the heavens,“Help me, please, I beg you!”

One holding his knees tightly, mumbling, “I don’t care anymore.”

One scratching his head, “Hmm, guess I’m going senile?”

Among the many venerable ones in quiet meditation,

are a few Rakan whose enlightement seems far off.

Perhaps the stonecutter of Fukumitu in the land of Iwami

casually carved out their honest feelings.

一緒に邇摩高校で勤務した美術家の北雅行先生の版画もたくさん掲載されています。

一緒に邇摩高校で勤務した美術家の北雅行先生の版画もたくさん掲載されています。

英文ですから外国の人が対象ですが、日本のなつかしい風景や合理化、機械化の中で失われていく大切なものなど、大地から木霊(こだま)してくる「人の思い」を味わって頂ければ幸いです。

(ブログ:詩の散歩道 石見銀山五百羅漢 英文詩 20260116洲浜)

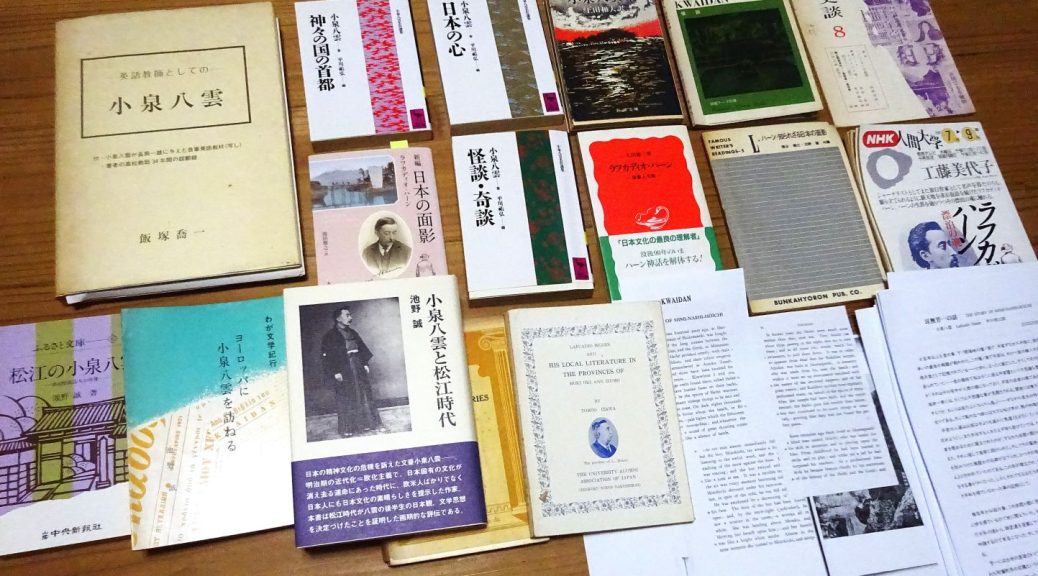

R7,「小泉八雲におけるポエジー」と入澤康夫の詩「ことば・ことば」

小泉八雲の怪談から7篇を取り上げて第14回「朗読を楽しむ」で発表するために、いろいろ調べていると、貴重なものが出てきました。平成16年に「小泉八雲没後百年記念」で入沢さんが八雲のポエジーについて講演されました。その時の6枚の資料の冒頭に「ことば・ことば」という詩が載っています。

ことば・ことば 入沢康夫

「愛する者同士にことばはいらない」といふ

それも ことば

「ことばよりも こころだ」といふ

それも ことば

「ことばは 神だ」といふ

「ことばなんか おぼえるんじゃなかった」といふ

それも ことば これも ことば

「これ」も ことば

「それ」も ことば 「も」も ことば

そして「ことば」も やっぱり ことば

ありとあらゆることば その向こう側に

いったい何があるか 知りたいかい

きみにだけ 教えてあげよう 内緒だよ

地霊(グノーム)みたいな黒いこびとが一人

悲しい顔をして しゃがみこんでいるのさ

入澤さんは、ハーンの「家庭の祭壇より」の一部を掲載しておられます。次はその文章の一部抜粋です。

「・・・わらわれの行為は、ことごとく、われわれの内部にある死者の行為ではないか・・・われわれの良心というもの、これだって、さまざまな善と悪を持った、無尽蔵の過去の経験の、受けつぎ受けついできた総和のほかの何者であろうか?・・・」

意識下、無意識の世界・・・そこからポエジーは生まれてくるとということです。ハーンの怪談にも言えることです。

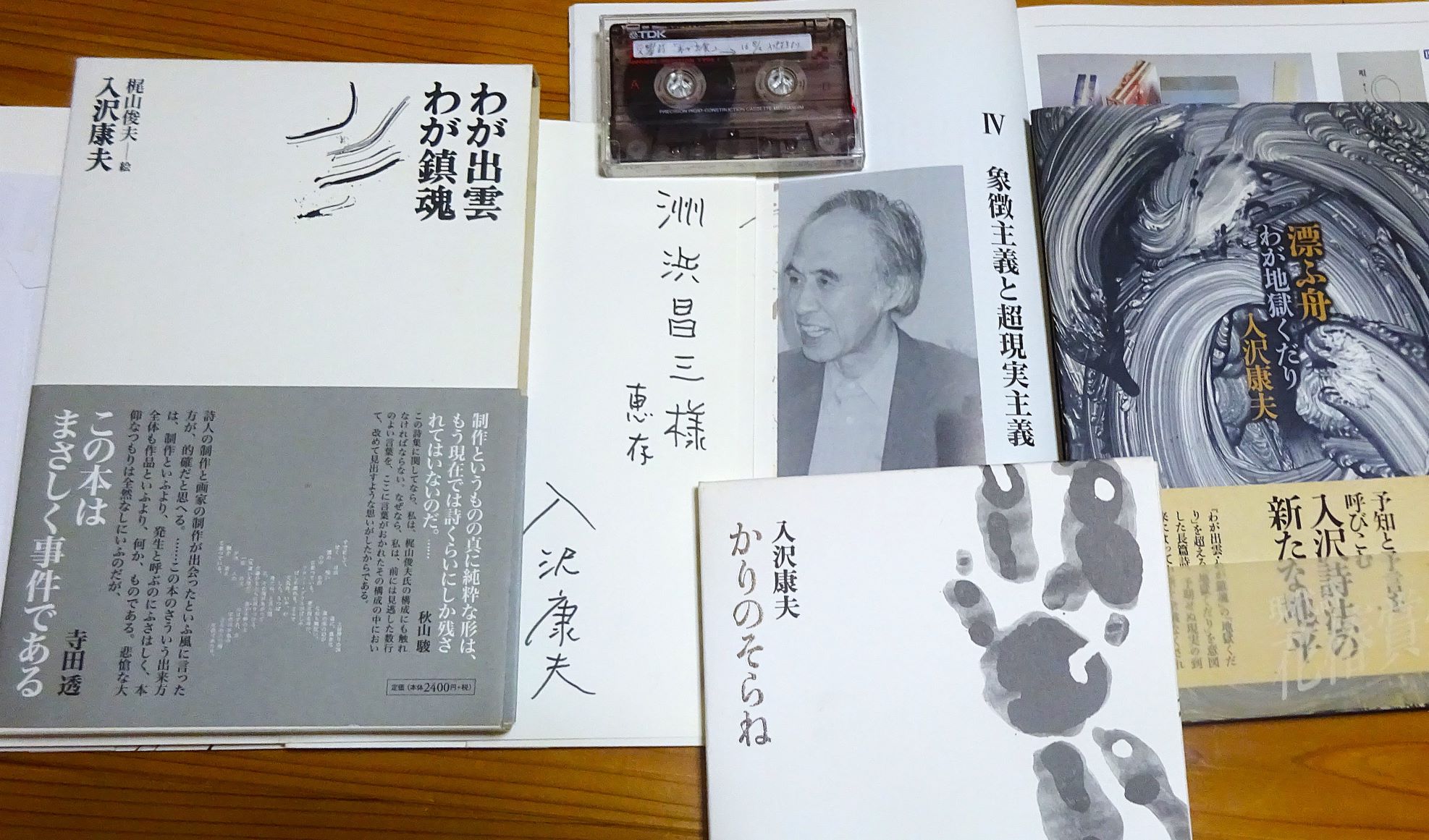

入澤さんは、松江市北堀町の生まれで八雲とは家が近くでした。詩人の大御所とまでいわれた大詩人ですが、残念ながら、2018年10月15日に他界されました。

入澤さんは、松江市北堀町の生まれで八雲とは家が近くでした。詩人の大御所とまでいわれた大詩人ですが、残念ながら、2018年10月15日に他界されました。

詩集『わが出雲 わが鎮魂』は『出雲国風土記』に基づいて書かれた名作です。いつか、この詩集の朗読をしたい、というのが夢でした。入沢先生の歓迎会で酒席を共にしたとき、「あの詩は難解だといわれています。確かに難解ですが、ぼくは朗読すれば面白いと思っています」と言ったら、なんと!!数日後に、サイン入りの詩集とテープが僕宛に届きました!

テープに録音してあったのは、「交響詩 わが出雲」(諸井誠作曲 入沢康夫詞 合唱・二期会合唱団 管弦楽・NHK交響楽団 指揮・森 正)。聞いて、圧倒されました。

(ブログ:詩の散歩道 小泉八雲 入沢康夫 20250921洲浜昌三)

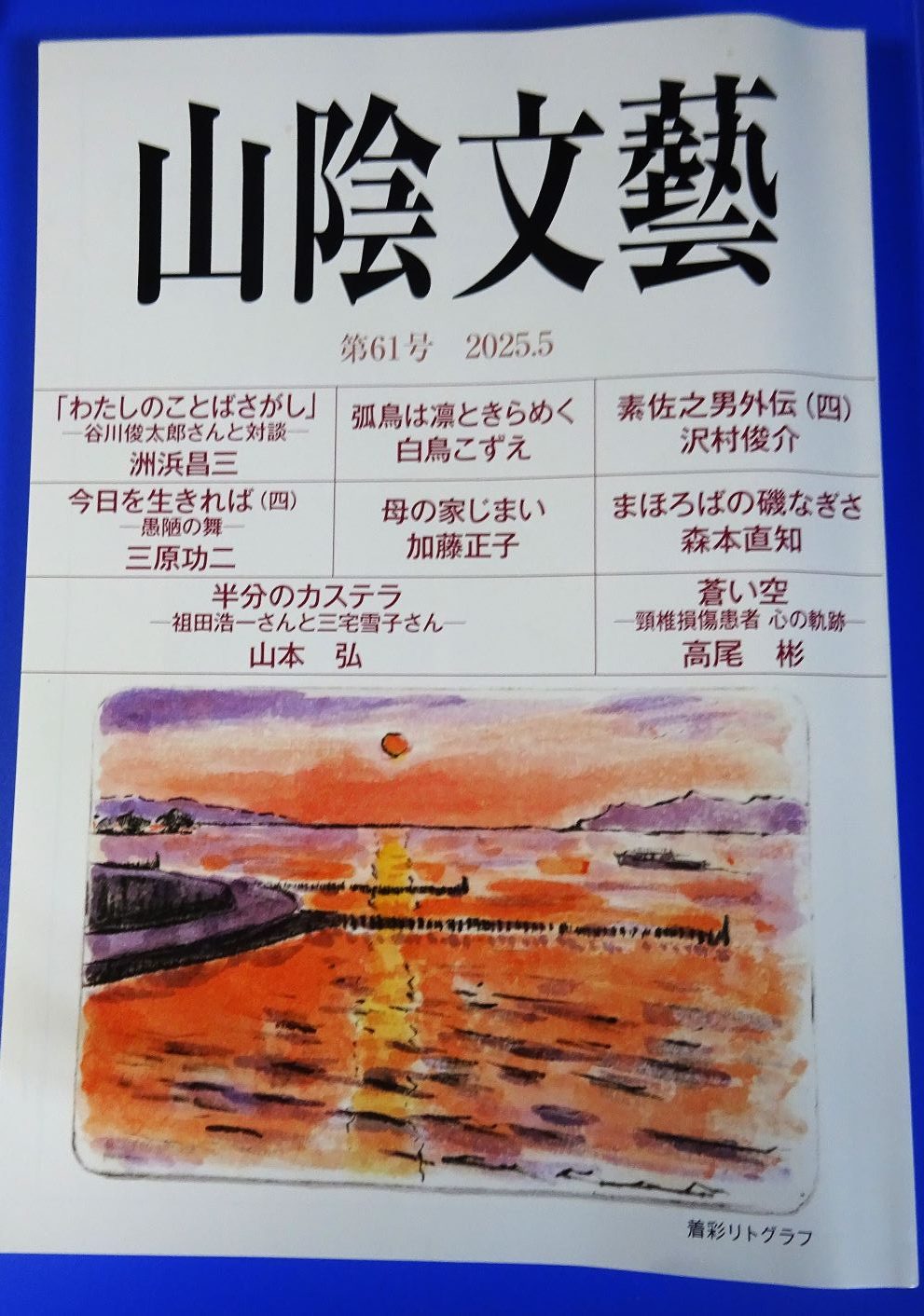

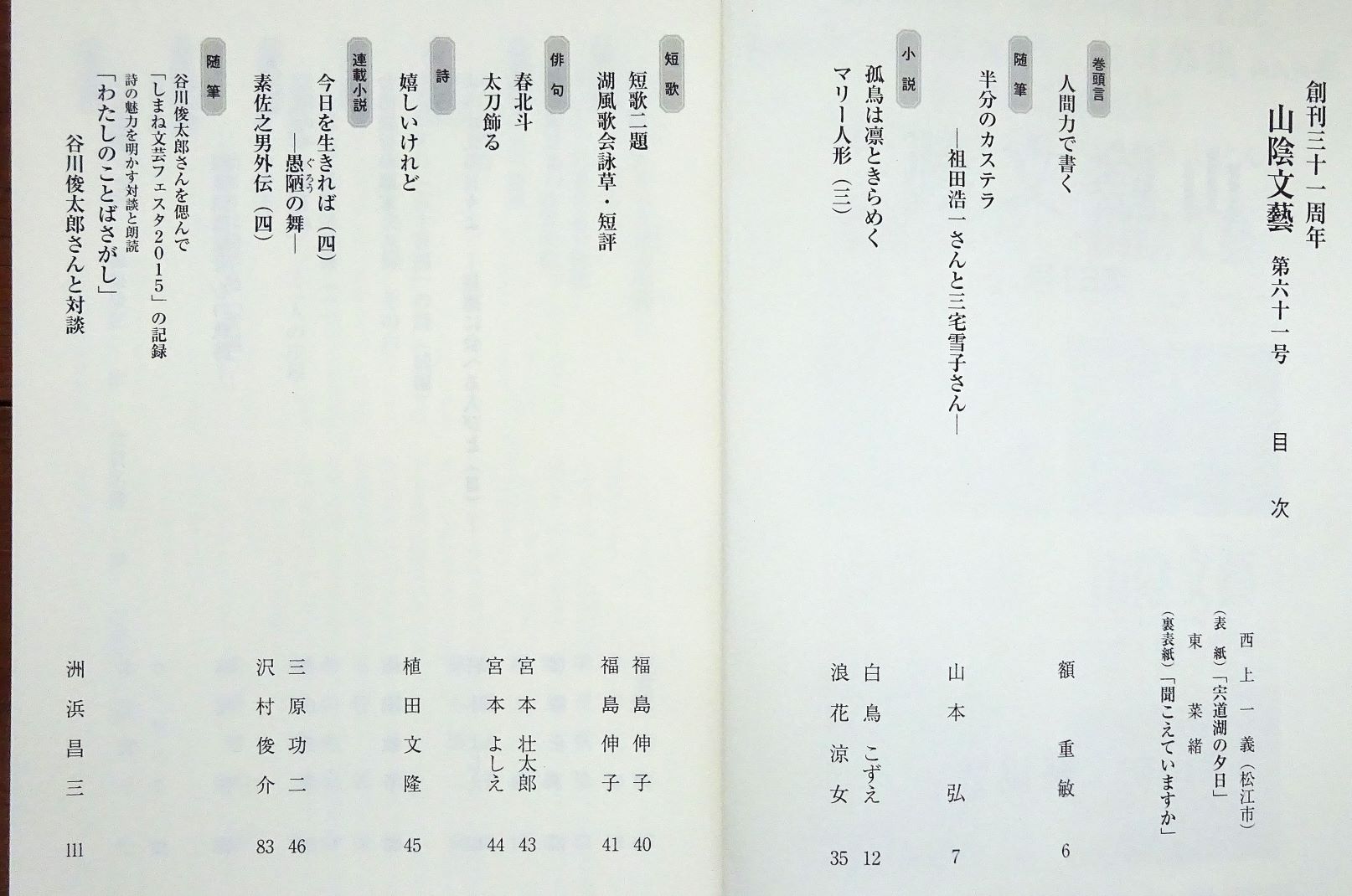

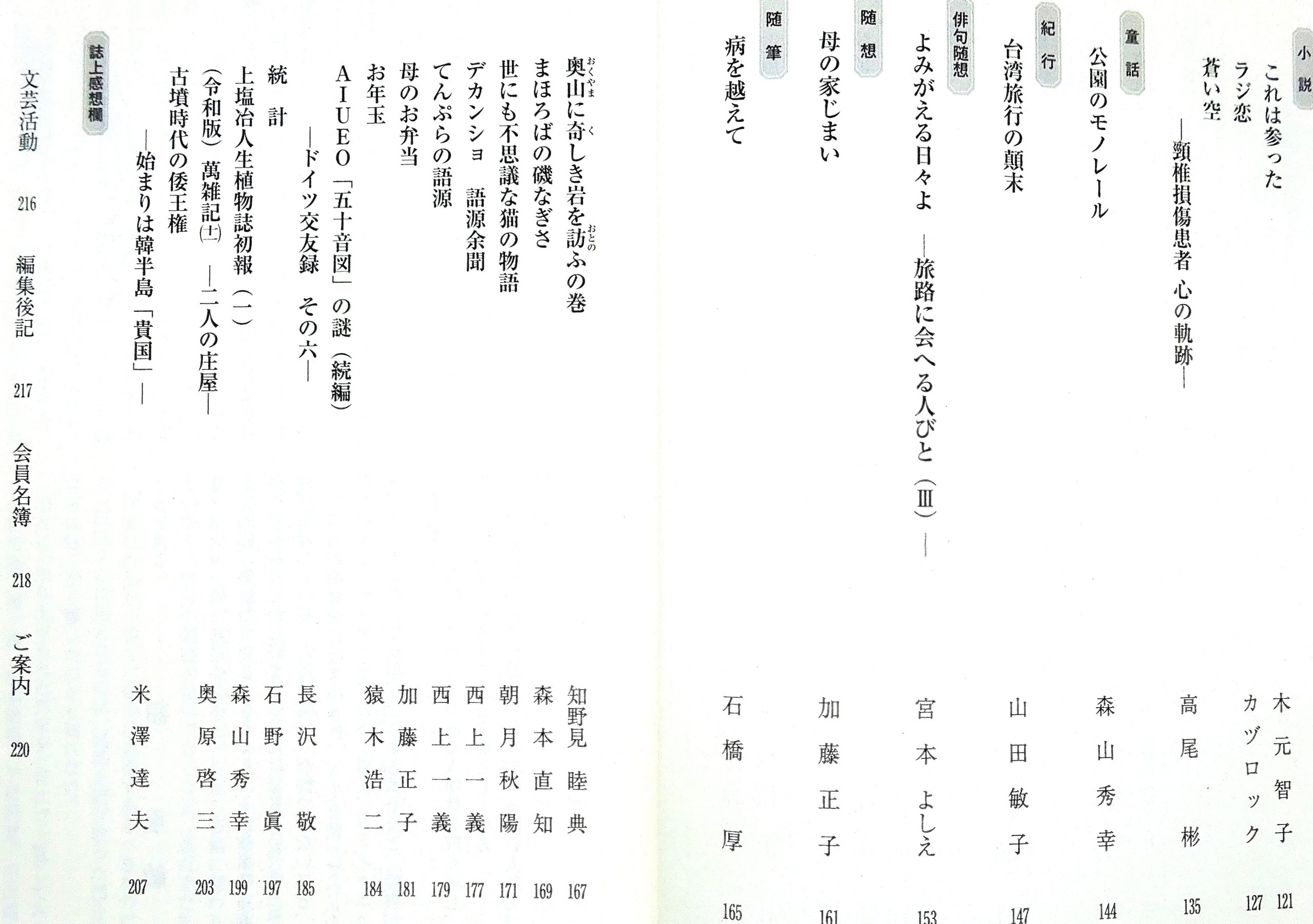

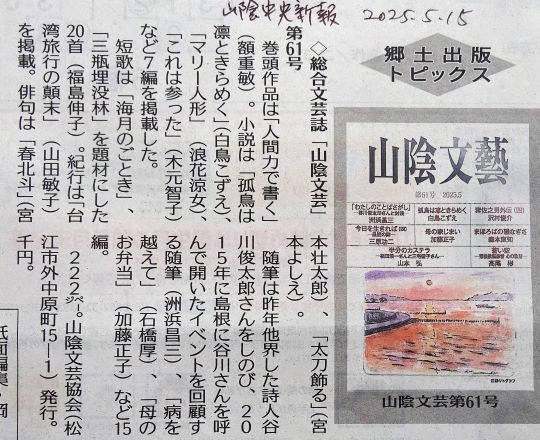

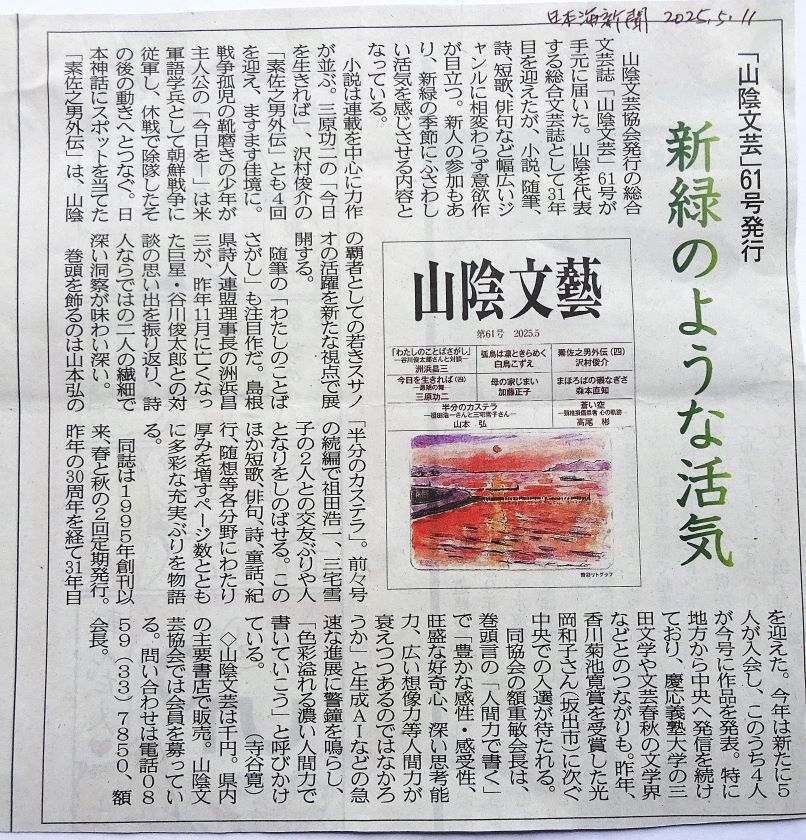

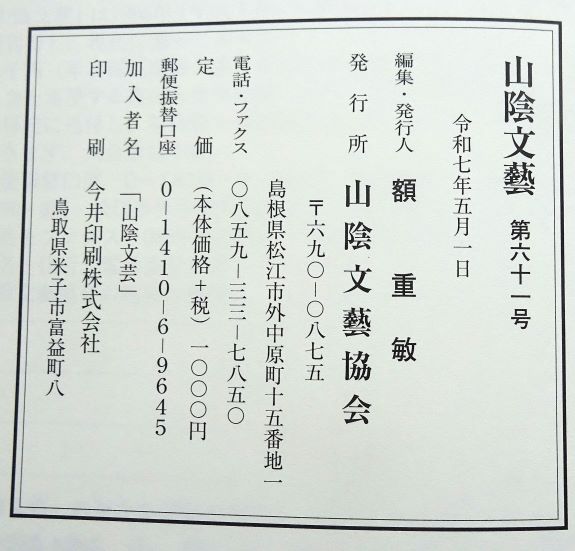

R7,「山陰文藝」61号紹介

年2回発行される「山陰文藝」の61号が5月1日に発行されました。同人誌の成立が困難な社会環境の中で山陰地方で50数名の会員を擁して頑張っている数少ない総合文芸同人誌です。

島根と鳥取の地方紙に紹介されていたので、拝借しました。 次の日本海新聞はそれぞれの作品を読んでその特徴を掴んで紹介しています。地方の文芸にあまり紙面を割かなくなった文芸不遇の時代ですが、これだけ丁寧に紹介していただくのはとても嬉しく頭が下がります。

次の日本海新聞はそれぞれの作品を読んでその特徴を掴んで紹介しています。地方の文芸にあまり紙面を割かなくなった文芸不遇の時代ですが、これだけ丁寧に紹介していただくのはとても嬉しく頭が下がります。

ぼくは、谷川俊太郎さんと「しまね文芸フェスタ」で対談した「わたしのことばさがし」の記録を書いています。巨星とまで言われた谷川さんが島根に来られて対談され、詩を朗読されたことを文章にして残して置きたかったからです。貴重な記録です。

以前は大田でも書店で買うことができましたが、残念なことに書店がなくなりました。出雲、松江では買えるかも。欲しい人は申し込んでください。手元には数冊あります。62号は8月末が締め切りです。希望者はどうぞ。

(ブログ:本の紹介 山陰文芸61号 20250621洲浜昌三)

R7,k今日は『思い出の記』(小泉節子)を読みます(3/27)

3月27日(木)の定例会では、ラフカデオ・ハーンの妻、小泉節の『思い出の記』をみんなで読みます。19時30分~21時、大田町並み交流センター3階です。前回『若草物語』の脚本を読むことになるかも、と言っていましたが、都合により変更します。「空」以外の人も参加歓迎です。電話があり、一人参加されるかもしれません。よろしく。

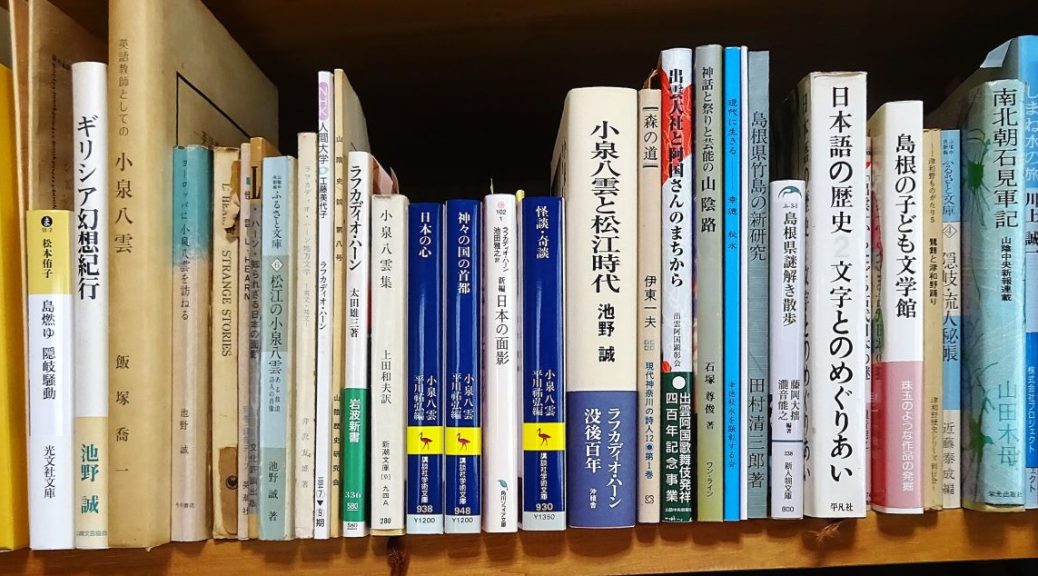

アイキャッチ画像がないとさびしいので、書棚の写真をパチリ!ハーンに関する本もたくさん見えます。

冒頭部分を紹介してみます。

「思い出の記」 小泉 節子

ヘルンが日本に参りましたのは、明治二十三年の春でございました。ついて間もなく会社との関係を絶ったのですから、遠い外国で便り少い独りぽっちとなって一時は随分困ったろうと思われます。出雲の学校へ赴任する事になりましたのは、出雲が日本で極古い国で、色々神代の面影が残って居るだろうと考えて、辺鄙で不便なのをも心にかけず、俸給も独り身の事であるから沢山は要らないから、赴任したようでした。

伯耆の下市に泊って、その夜盆踊を見て大層面白かったと云いますから、米子から船で中海を通り松江の大橋の河岸につきましたのは八月の下旬でございます。その頃東京から岡山辺までは汽車がありましたが、それからさきは米子まで山また山で、泊る宿屋も実にあわれなものです。村から村で、松江に参りますと、いきなり綺麗な市街となりますので、旅人には皆眼のさめるように驚かれるのです。大橋の上に上ると東には土地の人の出雲冨士と申します伯耆の大山が、遥かに冨士山のような姿をして聳えて居ります。大橋川がゆるゆるその方向へ流れて参ります。西の方は湖水と天とぴったり溶けあって、静かな波の上に白帆が往来しています。小さい島があってそこには弁天様の祠があって松が五六本はえています。ヘルンには先ずこの景色が気に入ったろうと思われます。

松江の人口は四万程ございました。家康公の血を引いた直政という方が参られまして、その何代か後に不昧公と申す殿様がありましたが、そのために家中の好みが辺鄙に似合わず、風流になったと申します。(以下、約20ページあり)

(ブログ:劇研「空」 小泉八雲 小泉節子 20250327洲浜)

R7,大田市演劇サークル劇研「空」の今年度の予定

「まだやってたんですか?」「ええ、まぁ」こんな会話をする場面があったので簡単に紹介しておきます。

公演としては6月に生涯学習センターの発表計画が進行中。9月27日に「第14回朗読を楽しむ」開催。来年2月に音楽劇「サヒメ」公演予定で準備進行中。近々公表予定です。

日頃の活動は月に2~3回、生涯学習センター3階で、民話や郷土の資料、詩、脚本などを読んでいます。今年は戦後80年。以前公演した「あの夏 校舎は原爆病院だった」と小泉八雲の作品の朗読を考えています。

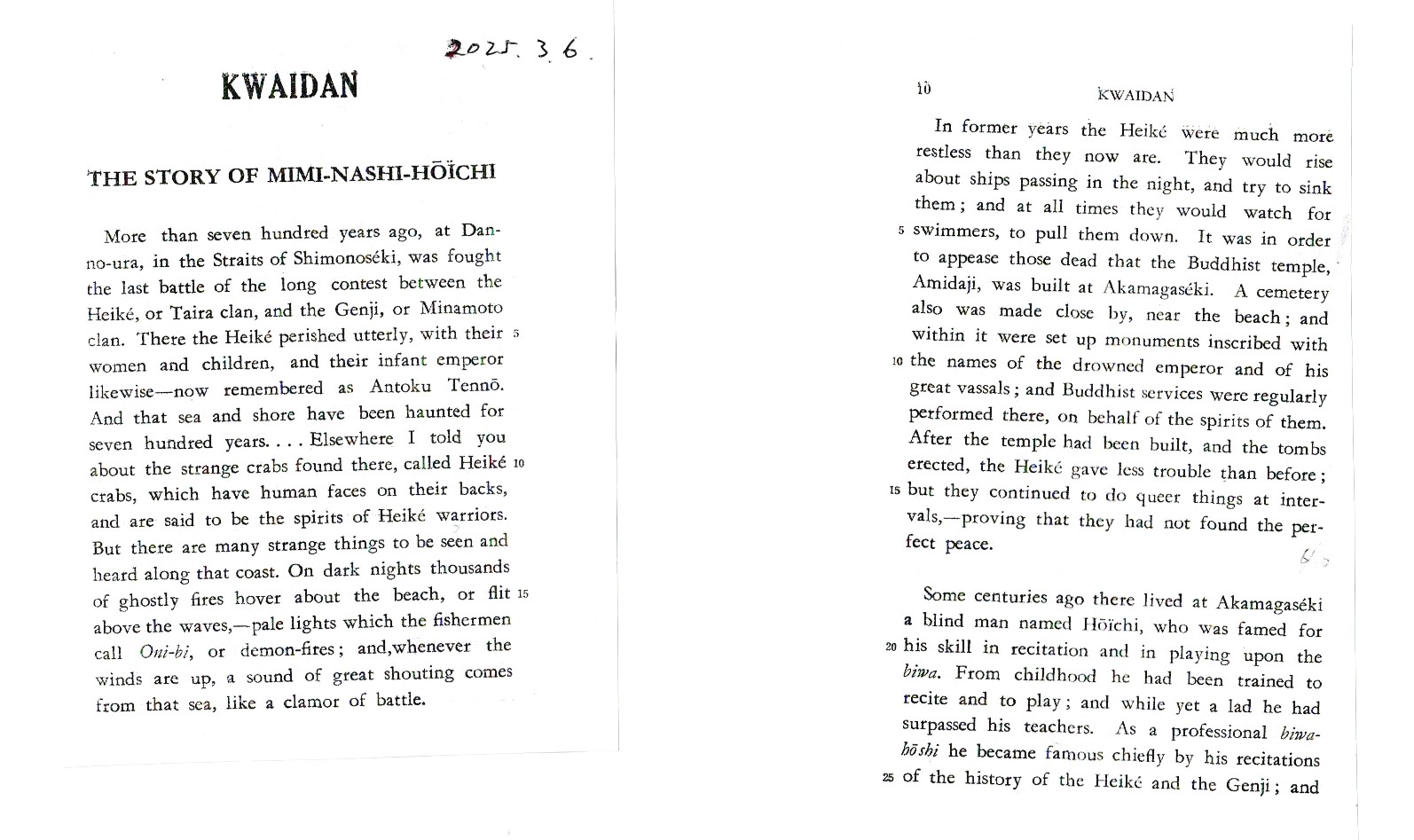

3月は6日、27日に19時半から集まります。今、「耳なし芳一」の日本語版と英文の冒頭を印刷したばかりです。今日はこれをみんなで回し読みします。いつも4~7人くらいですが、誰でも参加大歓迎です。興味のある人は遠慮なくどうぞ。

写真は、書棚にあるラフカディオ・ハーン関係の本の表紙を写したものですが、二人に大先輩の本が4冊あります。大田高校で英語の先生だった飯塚 蕎先生が退職時に出版された『小泉八雲』。先生は普段八雲を研究しているなどと言われたことがなかったので、立派な労作に驚きました。

松江の池野 誠先生は長年八雲を研究しておられ、ヨーロッパやアメリカにも調査に行かれました。『松江の小泉八雲』『ヨーロッパに小泉八雲を訪ねる』『小泉八雲と松江時代』それぞれよく調べて書かれた本です。八雲のことを詳しく知りたい人は是非読んで欲しい本です。

(ブログ:朗読を楽しむ 劇研「空」活動 20250306洲浜昌三)

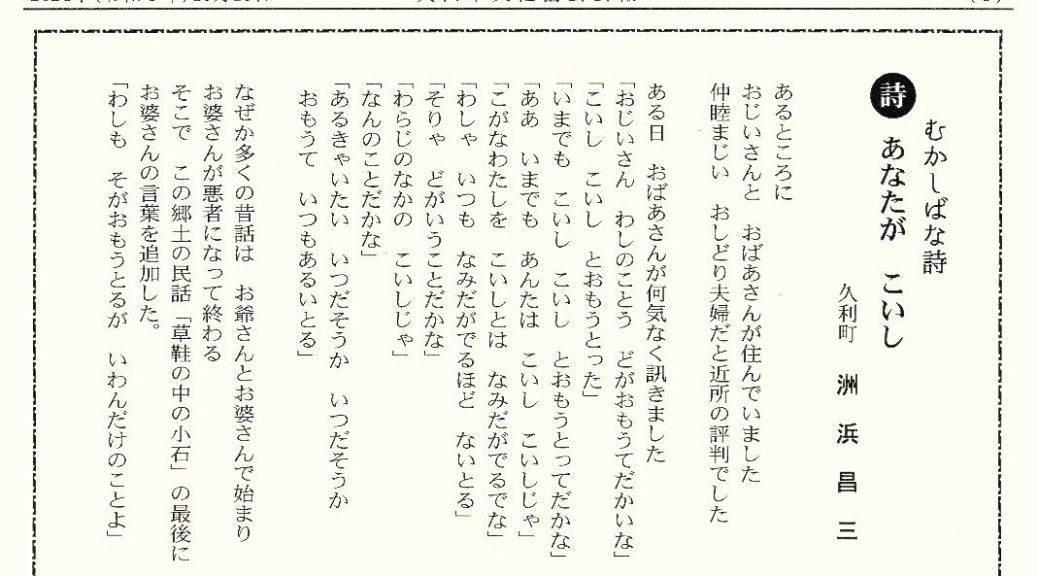

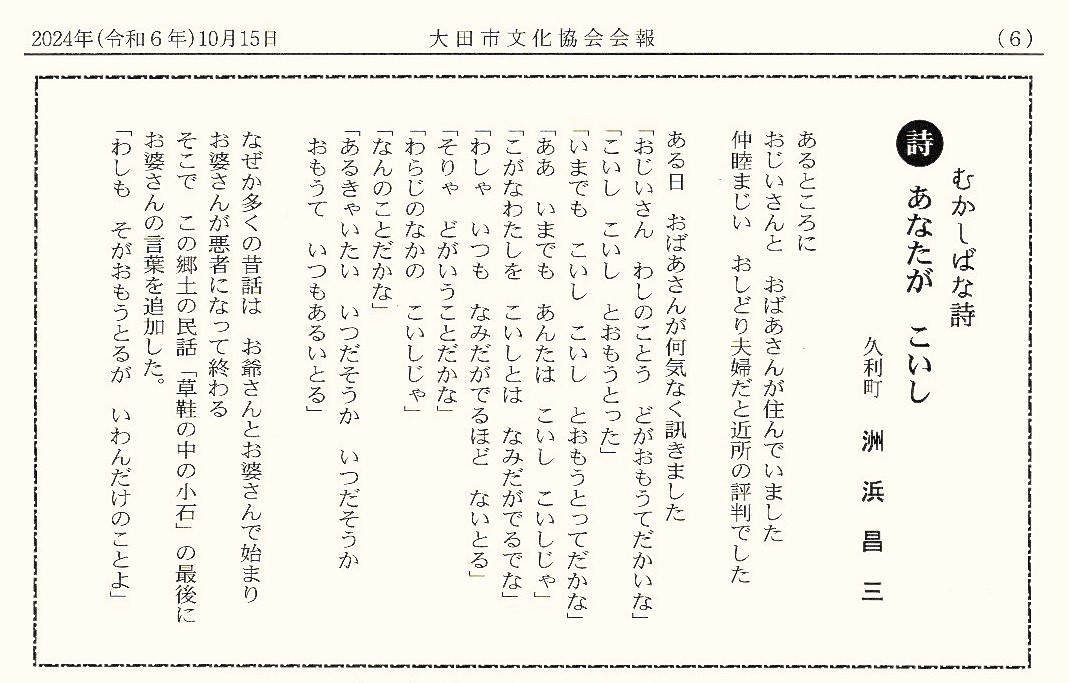

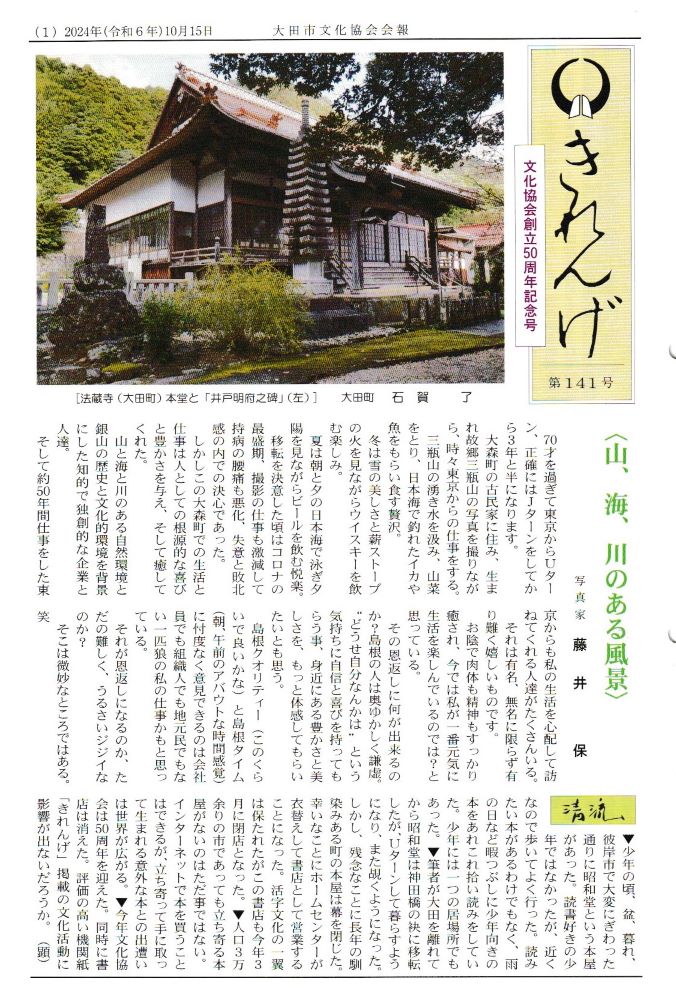

R6, 詩「あなたが こいし」(大田市文化協会50周年「きれんげ」141号より)

大田市文化協会は1974年に結成され、2024年に50周年を迎えました。11月3日に記念式典があり梶野市長、平田会長の挨拶の後、感謝状贈呈式が行われました。30周年の時は故・勝部義夫会長から依頼され創作舞踏劇『鶴』という脚本を書きました。石見銀山の歴史を劇や語り、舞踊、民謡、合唱などで構成した華やかな舞台でした。勝部会長が演劇の元・プロの役者で舞台発表のプロデュースに長けておられたので実現した面白い構成劇でした。

会員は平成6年には1100人を超えていましたが現在であ600人を切っています。賛助会員として会社や個人が登録されています。会員には年3回発行される「きれんげ」が配布されます。会員になって会報を読んでください。

141号では、写真家の藤井保さんの寄稿文や俳句大会の作品、「大田石膏鉱山の歴史」(安藤彰浩さん)「文化協会50年の歩み」市長、会長の挨拶文、故・石賀了会長回想文(縄田さん)、渡邉白さんの「私のふるさと」などの他に、洲浜昌三くんの、むかしばな詩「あなたが こいし」が載っています。昔からユーモアのあるも書きたいと思っていました。100話以上の郷土の民話を劇研「空」で読んでいて、ふと、浮かんできた詩です。

長い間、大田市文化協会の理事を努め、2018年から副会長という役目でしたが2023年度でお役目御免。大田市体育公園文化事業団理事も御免。「おつかれさま、ありがとね」(ひとりごと)

(ブログ:詩作品紹介 詩の散歩道 20241220洲浜昌三)

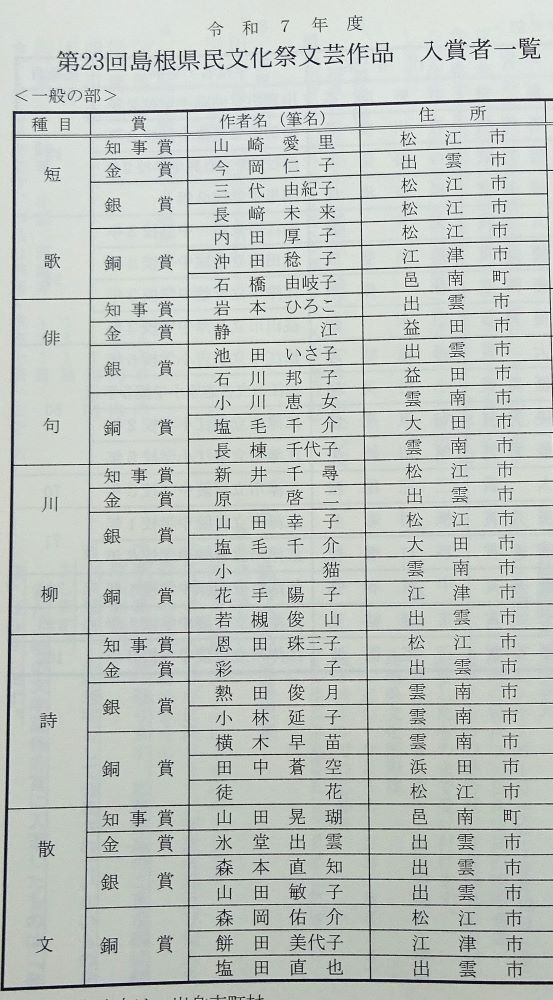

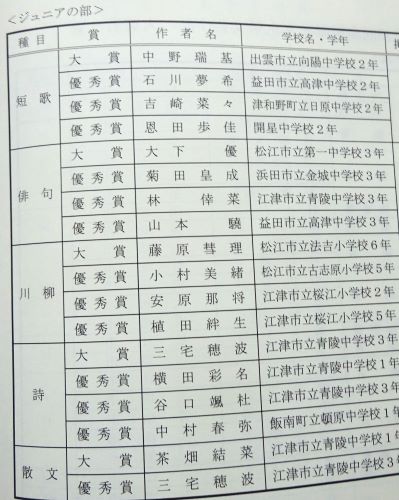

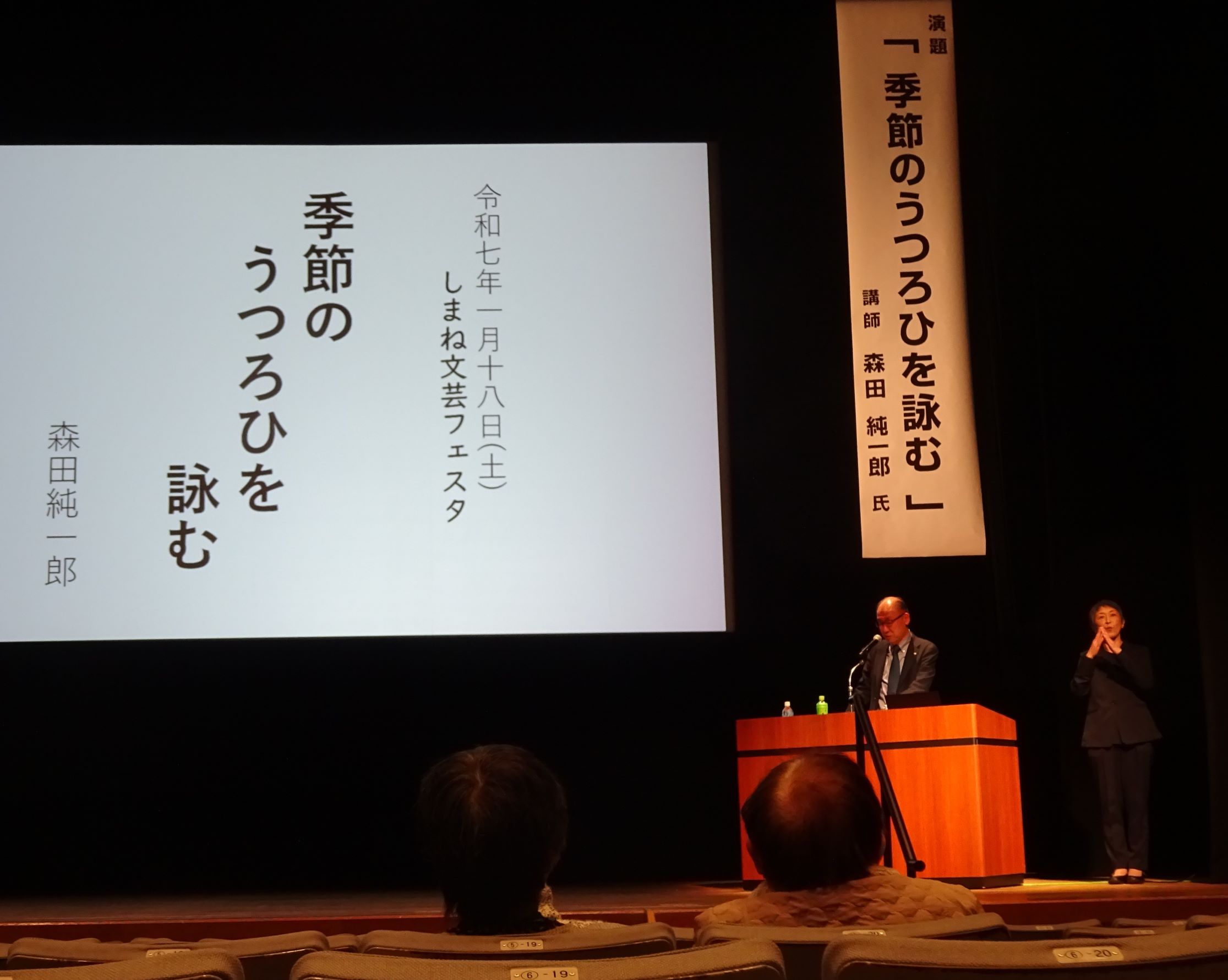

R7,しまね文芸フェスタ講演、文芸作品表彰式(1/18)

令和6年度は初めて1月に講演と表彰式が実施されました。今年度は俳句部門が担当で会長の吉浦増さんの挨拶で始まり、各部門の入賞者に壇上で賞状が授与されました。文芸フェスタは11時10分から始まり、来賓として松江市長の挨拶もありました。講演は俳人協会理事関西支部長の森田純一郎氏。季節の中で詠まれたたくさんの俳句を投影して紹介しながら話されました。

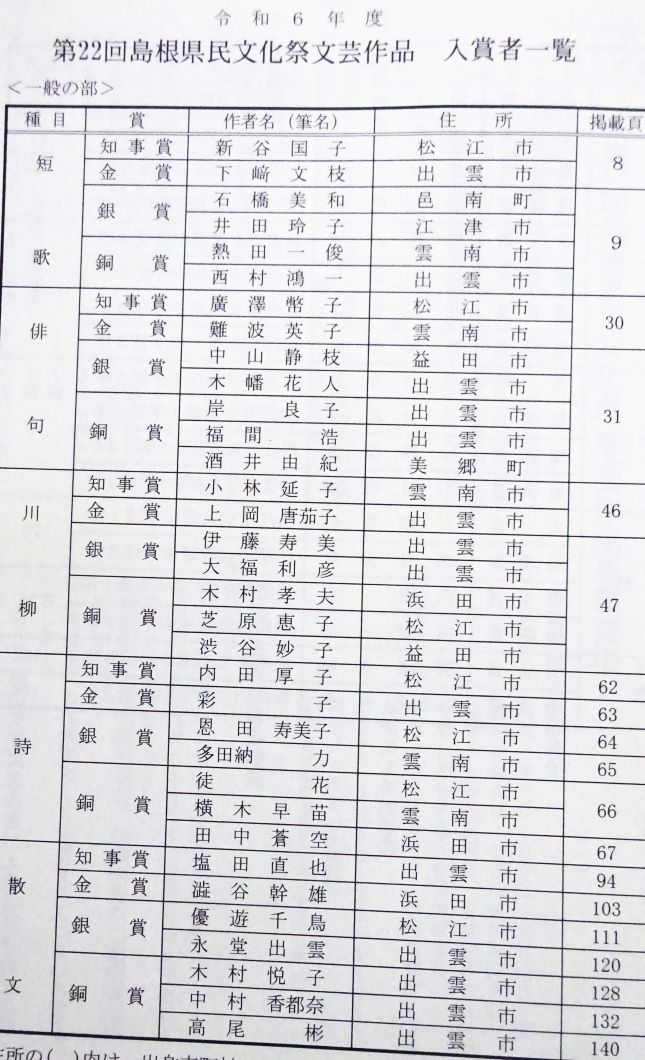

聴衆は80名前後だったでしょうか。文芸部門も高齢化が進み文化行事に参加する人が急減しています。4年前にこの舞台で谷川俊太郎さんと対談し、劇研「空」のメンバーが谷川さんの詩16篇を朗読した時のことを思い出しました。ホールは満員。入れない人はロビーに設置されたテレビで視聴。二度とない夢のまた夢。改めて谷川さんに感謝したい。午後の分科会でもその時のことで話には花が咲きました。入選者が発表されていますの紹介します。

聴衆は80名前後だったでしょうか。文芸部門も高齢化が進み文化行事に参加する人が急減しています。4年前にこの舞台で谷川俊太郎さんと対談し、劇研「空」のメンバーが谷川さんの詩16篇を朗読した時のことを思い出しました。ホールは満員。入れない人はロビーに設置されたテレビで視聴。二度とない夢のまた夢。改めて谷川さんに感謝したい。午後の分科会でもその時のことで話には花が咲きました。入選者が発表されていますの紹介します。

応募点数はたくさんありました。短歌365首、俳句446句、川柳442句、詩14篇、散文18篇。

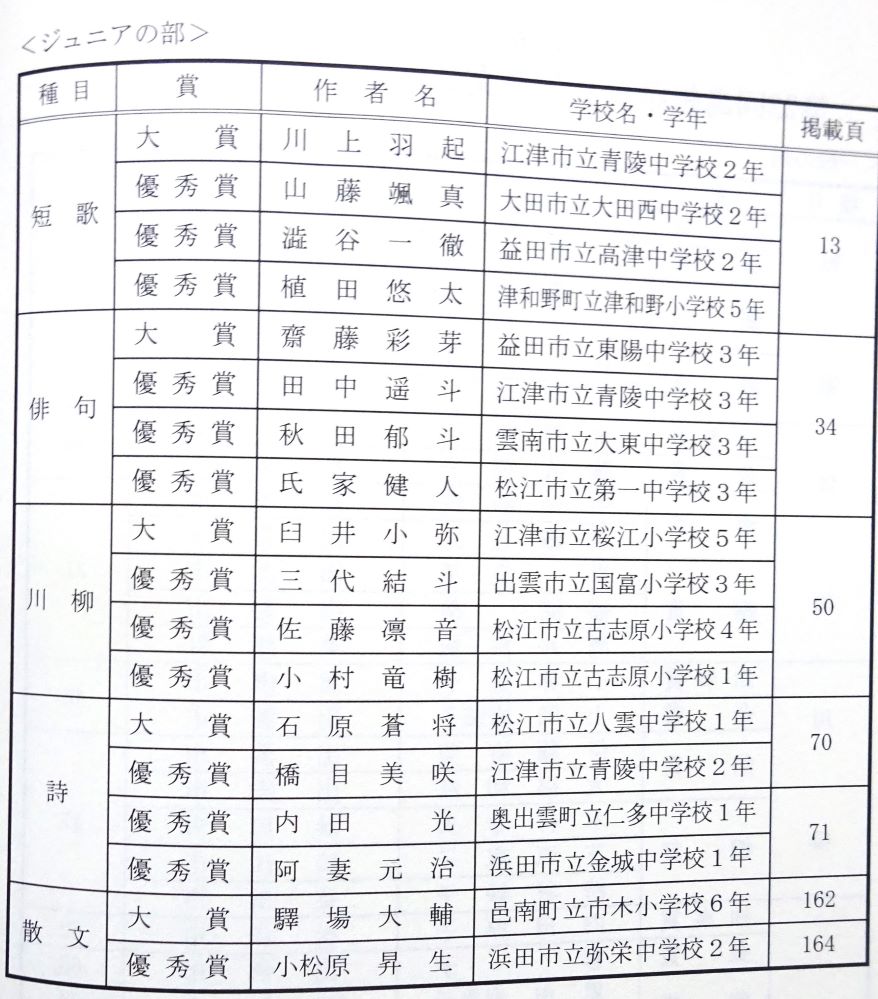

ジュニアー(小、中学生)の部も応募数が増えています。学校での取り組みをされる先生の指導があるからでしょう。とても新鮮で楽しく、目を洗われるような作品がたくさんあります。

ジュニアー(小、中学生)の部も応募数が増えています。学校での取り組みをされる先生の指導があるからでしょう。とても新鮮で楽しく、目を洗われるような作品がたくさんあります。

短歌359首、俳句446句、川柳134句、詩211篇、散文7篇。 本の中には入選した本人の感想や先生の感想文も入っていて、とても参考になります。

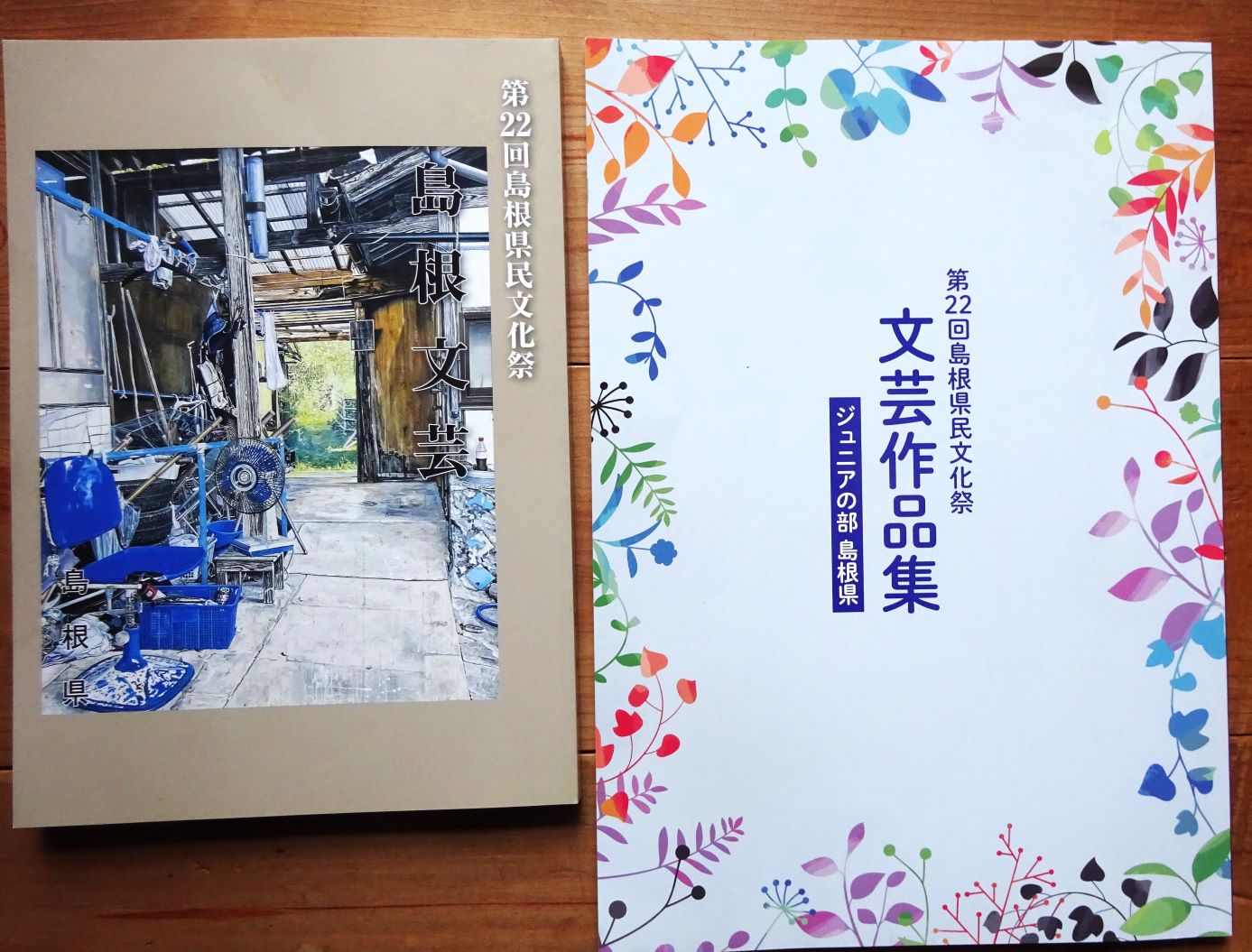

表紙は県総合美術展洋画部門で知事賞を受賞された谷口良太さんの作品です。こんな絵を表紙にできるなんて、すばらしい!

表紙は県総合美術展洋画部門で知事賞を受賞された谷口良太さんの作品です。こんな絵を表紙にできるなんて、すばらしい!

本は島根県文化振興課でも購入できます。市町村の図書館や学校にもあるはずです。ぜひ読んでみてください。そして来年もたくさんの応募を期待しています。

午後の詩の分科会では入選されたみなさんの朗読を聞き、感想を述べ合いました。詩についての質問も色々とあり、とても有意義な時間でした。詩人連合からの出席は川辺、洲浜。休憩時間に川辺さんと今後の詩人連合について話しました。若い人たちに参加してほしい。そのためにどうすればいいか。話してみればどの分野も同様です。問題山積。良い知恵を出して実行したい。

(ブログ:しまね文芸フェスタ 詩の散歩道 20240120洲浜昌三)

R6.『また夏がきて』78回福島県高校演劇大会で上演(11/30)

全国各県地区の高校演劇大会が終盤を迎えています。島根県大会は11月1,2日に県民会館で開催され、次の3校が中国地区大会(12月21,22日県民会館大ホール)へ出場します。

松江南「ヘルン先生」(演劇部作)、横田高校「サイワイはここにあり青春篇」(伊藤靖之作)、松江工業高校「お手紙かみかみ」(亀尾佳宏作)。それぞれ独自性のある舞台です。

『また夏がきて』(洲浜昌三作)は、平成11年に大田高校演劇部用に書いてラメールで上演した脚本ですが、季刊『高校演劇』や『高校演劇~セレクション2001下』に掲載され,あちの高校などで上演されました。劇研「空」でも『サクラさんの故郷』と改題して平成16年にサンレディで公演しました。数年前に日本劇作家協会が会員の脚本をデジカル化して公開。誘いがあり、少し手を入れて『また夏が来て』をPDFにして送り、デジタルアーカイブに掲載されました。それを見て数校から上演の申請がありました。その中で福島ふたば未来学園高校は地区大会で最優秀賞を受賞し11月29~12月1日に会津風雅堂で開催される福島県大会(41校演劇部加盟)へ出場が決まったと連絡がありました。

ふたば未来学園は演劇を教育の一環として取り入れて活動しているそうです。数年前には全国大会にも出場しています。皆さんの健闘を祈っています。

脚本を読みたい人は、日本劇作家協会のデジタルアーカイブを検索してみてください。たくさん脚本が閲覧できます。

これは10月13日に行われた地区大会用のチラシです。脚本から連想できる示唆に富んだイラストです。

これは10月13日に行われた地区大会用のチラシです。脚本から連想できる示唆に富んだイラストです。

(ブログ:高校演劇『また夏がきて』空20241118洲浜昌三)

R6,芥川龍之介が大田へ来た?(13回「朗読を楽しむ」10/12)

そうなんです。来たんです。大正4年8月。松江出身の友人、井川恭と一緒に。二人は第一高等学校(現在の東大)英文科で同期。芥川が恋が実らず失意の底にあったとき、松江へ招き2週間一緒に過ごしました。そのときに大社や大田の波根へ来て水月亭(今の金子旅館)へ泊まり、海で泳ぎました。写真は波根湖。山側から見た写真です(『石見の100年』より)。戦後、灌漑されて今は一面の水田です。

大正4年7月11日に波根駅は開通したばかりでした。文書を書き残したのは井川ですが、松陽新報(山陰中央新報の前身)に連載し『翡翠記』として刊行されました。

大正4年7月11日に波根駅は開通したばかりでした。文書を書き残したのは井川ですが、松陽新報(山陰中央新報の前身)に連載し『翡翠記』として刊行されました。

今回の朗読では、この中から大田に関係する文章を中心に朗読します。大田の民話や人麻呂の和歌、芥川の「蜘蛛の糸」なども映像を使いながら朗読します。

前売り券はなし、宣伝もあまりしていません。500円ですが28ページの冊子(朗読した文章を掲載)をお渡しします。

秋は興味深い文化行事がたくさんあります。三瓶でも大森でも魅力的なイベントがあります。どうぞ気軽におでかけください。

(ブログ:詩散歩道 劇研「空」 朗読 20241011洲浜昌三)