空にそびえる草原

洲 浜 昌 三

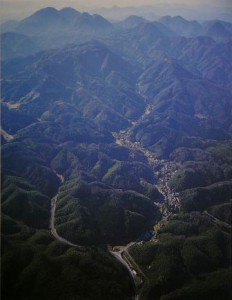

広大な草原の海原が 目の中に飛び込んできたとき

山育ちのぼくの世界は砕け散った

ー草原(くさはら)が空までつづいているー

昭和三十年高校生の時のこと

その後この山は国立公園に指定された

「全山が芝 根笹でおおわれわれ

世界的にも貴重な草原風景の美しさ」

それが指定の根拠になったという

昭和三十八年のこと

この美しい山を再び訪れた

国立公園指定審議委員の沼田氏は

「昔の面影はまったくない 指定を外すべきだ」

と語ったという

平成三年のこと

30年の間に何があったのか

牛の姿が広い草原から消え

雑草や雑木が自由に伸び伸びと育ち

山頂近くまで杉やカラ松が植えられ

貧しかったこの国は

世界第二位の経済大国になった

牛の放牧は江戸の初期に始まるという

明治元年 3000頭

昭和33年 1766頭

昭和41年 743頭

標高1126メートル 山頂までつづいた

美しい風景は

牛と大地が生み育てた草原だったのだ

350年の歳月をかけて

写真は北ノ原です。後ろの親三瓶は木が密集していますが、昔の三瓶の写真をみれば一面きれいな草原です。

島根県詩人連合では、続「しまねの風物詩」刊行を計画しています。平成25年5月26日の総会へ提案します。島根の風物や歴史などを詩にし一般の人たちに読んでもらおうという企画です。誰でも応募できますが編集委員会で審査します。