短詩

宇宙の位置 洲 浜 昌 三

季節を忘れて

這いずり回っている間に

あなたは 静かに

移動していたらしい

連山の新雪の上を

新緑の若葉の上を

明るい河原の小石の上を

風にゆれる秋桜の上を

ある朝 玄関を出ると

そこに 美しい姿で立っている

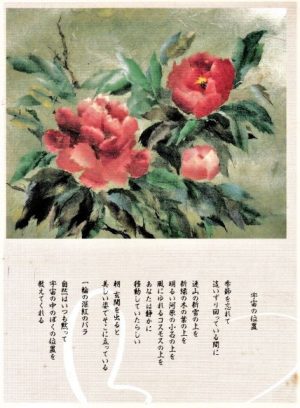

一輪の深紅の牡丹

自然は いつも黙って

宇宙の中の ぼくの位置を

教えてくれる

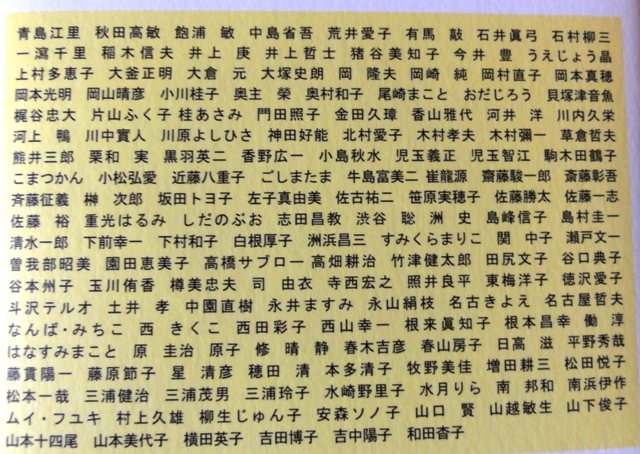

20数年前のことです。仁万屋の石田健作さんから、ダイレクトメールに詩を書いて欲しいと頼まれ、仁万屋でフランス料理を一緒に楽しみました。そのダイレクトメールには、仁万屋の懐石料理の案内と健作さんの料理に関するエッセイ、短詩、ちぎり絵(岩永和子さん)を印刷して、月に一回発行、多くの人に郵送されました。健作さんは慶応で合唱部にもおられて、歌も上手、演劇にも理解があり、文化人でした。残念なことに他界され、仁万屋も廃業されました。一緒にいろんなコラボをするつもりでした。上の短詩は少し修正していますが、そのうちの1枚です。この企画は、中国郵政省の年間賞(名前は忘れた)を受賞したそうです。

今日、庭のボタンが、知らぬ間に、とても見事な花をつけていたので、ふと思いついて、ここに紹介しました。短詩も意識的に書いてきましたので、いつか整理しておきたいと思っています。

フェイスブックに何週間も書かないと、何故か1年前、2年前の記事が自動的に出てきて、「何にゅうしとるんなら。さっさと更新せえ。くそったれが!」と無言で怒鳴られているような気がするので、短詩など紹介してみました。

(ブログ 詩の散歩道 詩作品紹介 20200429 洲浜)