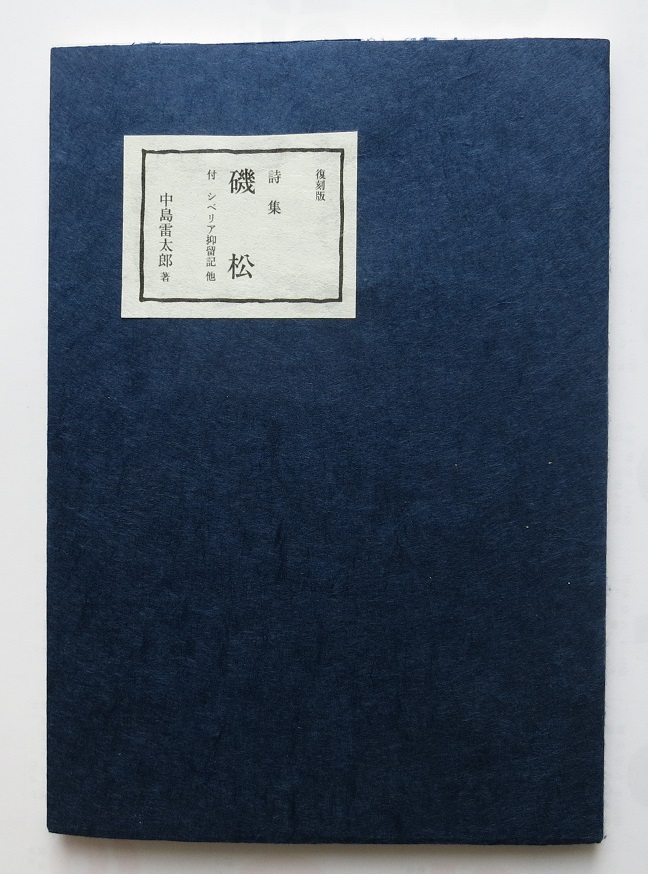

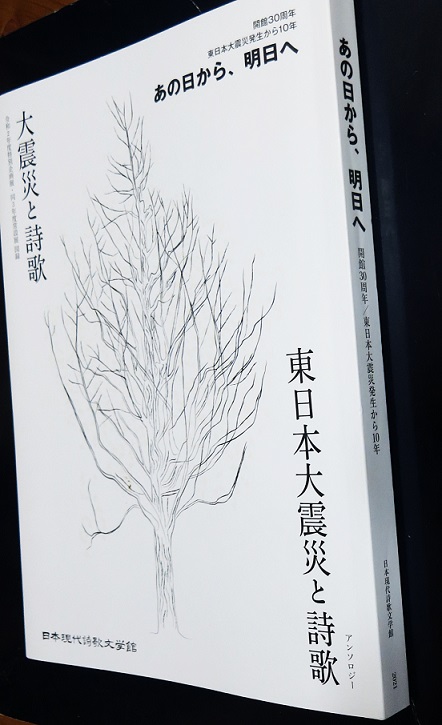

2021年3月、岩手県北上市にある「日本現代詩歌文学館」から、東日本大震災10年、開館30周年を記念して出版されました。俳句、短歌、川柳、詩、展示図録を284ページに収録。全国から800人以上の詩人や歌人、俳人の作品が掲載された記念すべきアンソロジーです。

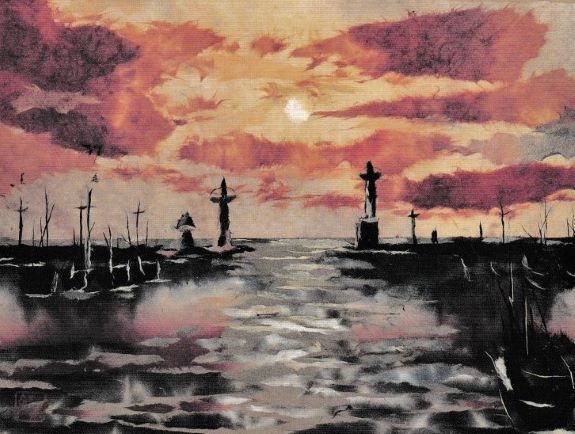

未曽有の大災害に大きなショックや悲しみを受けながら、詩に書こうと思っても書けませんでした。どんな言葉も軽くなり浮き上がってしまうのです。祈りのような詩が一編でき、詩集『春の残像』へ載せました。詩歌文学館ではそれを読まれたのでしょう。掲載依頼文書がきました。「桜前線みちのく北上」です。

未曽有の大災害に大きなショックや悲しみを受けながら、詩に書こうと思っても書けませんでした。どんな言葉も軽くなり浮き上がってしまうのです。祈りのような詩が一編でき、詩集『春の残像』へ載せました。詩歌文学館ではそれを読まれたのでしょう。掲載依頼文書がきました。「桜前線みちのく北上」です。

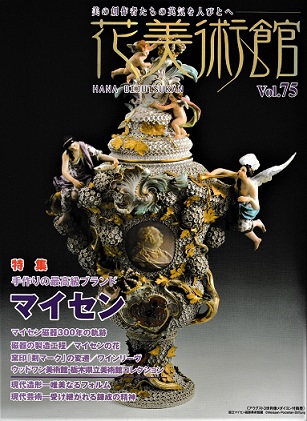

その後「花美術館」からも掲載の誘いがあり、11月に立派な美術書が刊行されました。

詩の解説には、東日本大震災のことは触れておられませんが、町に押し寄せた大津波、死者、原発事故・・・その痛ましい風景が背景になければ、この詩は成り立ちません。

詩の解説には、東日本大震災のことは触れておられませんが、町に押し寄せた大津波、死者、原発事故・・・その痛ましい風景が背景になければ、この詩は成り立ちません。

(ブログ:昌ちゃんの詩の散歩道 本の紹介 詩の紹介202201)