毎年2月の節分が近くなると、このブログ(stagebox,sakura)に書いた「鬼だぞ」「がんばれ、豆戦士」を読む人が増えます。

ここでは、英文に訳した「がんばれ、豆戦士!」を紹介します。

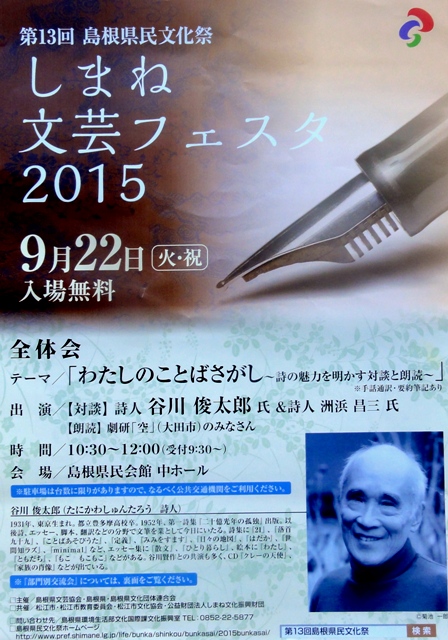

Go, Little Bean Warriors! by Shozo Suhama

“Come on now, sing out loud as you toss your beans.

Let’s drive those ogres away.

One more time—big voices, everyone!”

Demons out! Good luck in!

Patter, patter, patter—beans fall like rain.

The demons quietly slip away. ※

With white headbands tied tight,

eyes shining like warriors sworn to protect their homeland,

the small children shout with all their might.

“Wooo! I’m an ogre!

I’ll gobble up naughty kids!

Gyaaa! I’m the Red Ogre!

Where are the crybabies hiding?”

When two ogres leap into the room,

the battle line collapses instantly.

The brave male warrior is the first to flee.

A female warrior crouches in fear, unable to move.

A handful of bean-fighters stand their ground,

hurling their beans with heroic resolve.

Screams and sobs echo across the battlefield.

Come on, children—

sing that song!

All together now, with big voices.

You practiced it so many times!

がんばれ まめ戦士! 洲 浜 昌 三

「さあ 元気よく歌いながら豆をまいて

オニを退治しましょうね

もう一度大きな声で練習しましょう」

おには そと ふくはうち

ぱらっ ぱらっ ぱらっ ぱら まめのおと

おには こっそり にげていく ※

頭に白い鉢巻きをキリリと締め

ふるさとを守る戦士のように目を輝かして

幼い子どもたちは声を張り上げる

ウオー! オニダゾ ワルイコハ タベルゾ!

ギヤオー! アカオニダゾ ナキムシハ ドコダ!

二ひきの鬼が飛び出してくると

戦陣はたちまち総崩れ

真っ先に逃げていく男性戦士

恐怖でその場にうずくまる女性戦士

一歩も退かず勇敢に立ち向かう数名の豆戦士

悲鳴や泣き声が戦場に響きわたる

さあ 子どもたちよ

あの歌を歌うんだ!

みんな一緒に 大きな声で

何度も練習したじゃないか!

子どもたちが幼稚園へ通っていた時に見た情景です。

元気に鬼退治の歌をみんなで歌ったあと、鬼になった保護者が

恐ろしい声をあげて入ってくると、総崩れですが、勇敢に立ち向かっていく子どもたちや泣き出す子どもたち・・・まさに戦場です。

(ブログ:詩の散歩道 詩作品紹介 英文詩 20260203洲浜昌三)