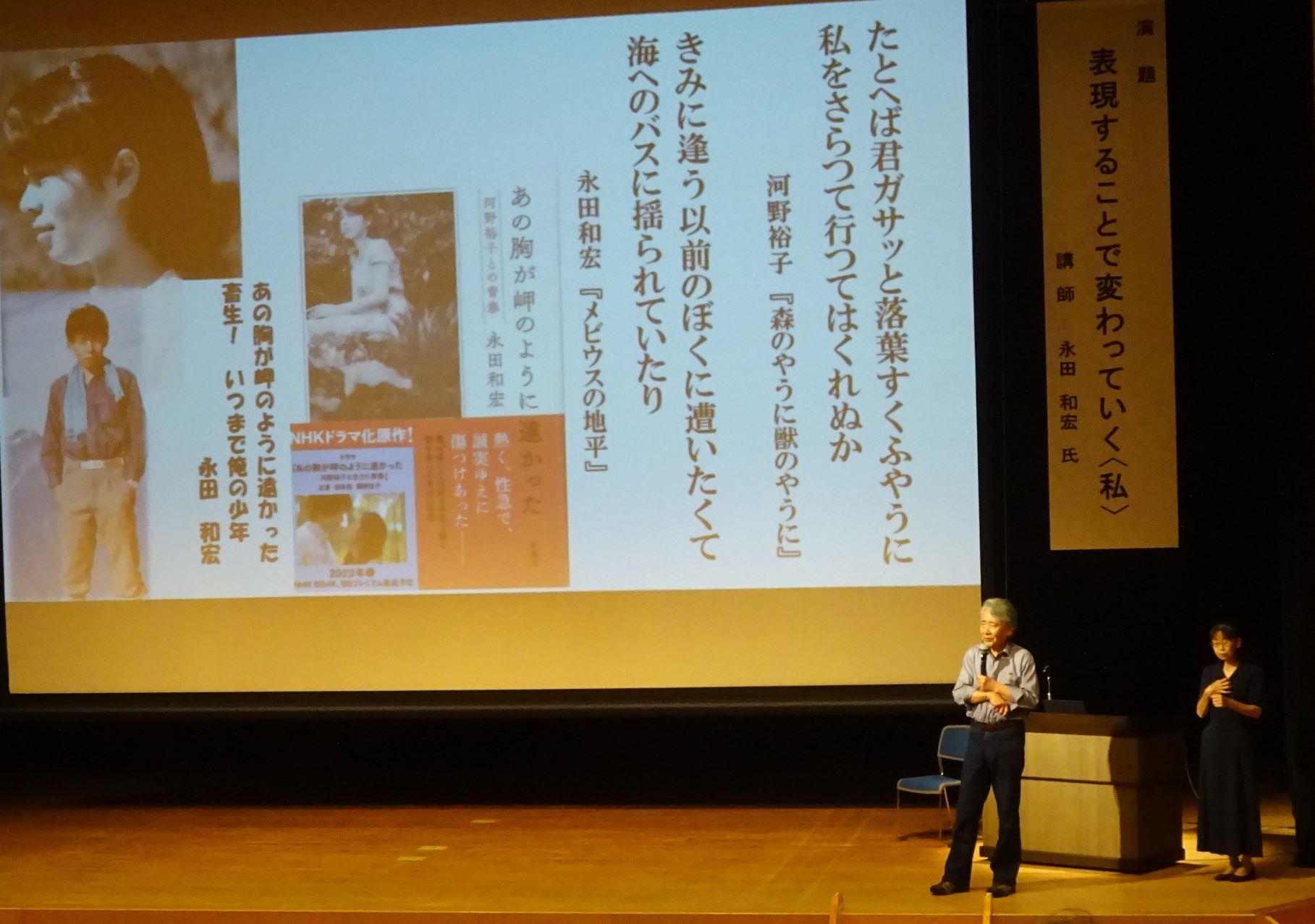

9月17日、大田市のあすてらすホールで開催された永田先生の講演「表現することで変わっていく〈私〉」が開催され、約200名が熱心に耳を傾けました。歌人でもあった奥様、故・河野裕子さんとの短歌の交流が感動的でした。三首だけ紹介しましょう。

「あなたらの気持ちがこんなにわかるのに

言い残すことの何ぞ少なき」(裕子)

「手をのべてあなたとあなたに触れたときに

息が足りないこの世の息が」(裕子)

「訊くことはついになかったほんとうに

俺でよかったのかと訊けなかったのだ」(和宏)

痛切ですね。胸に刺さり問いかけてきます。最後に言われました。「ほめられ上手でした。それによって良い面がどんどんでてきます」同感です。そうありたいですね・・・。

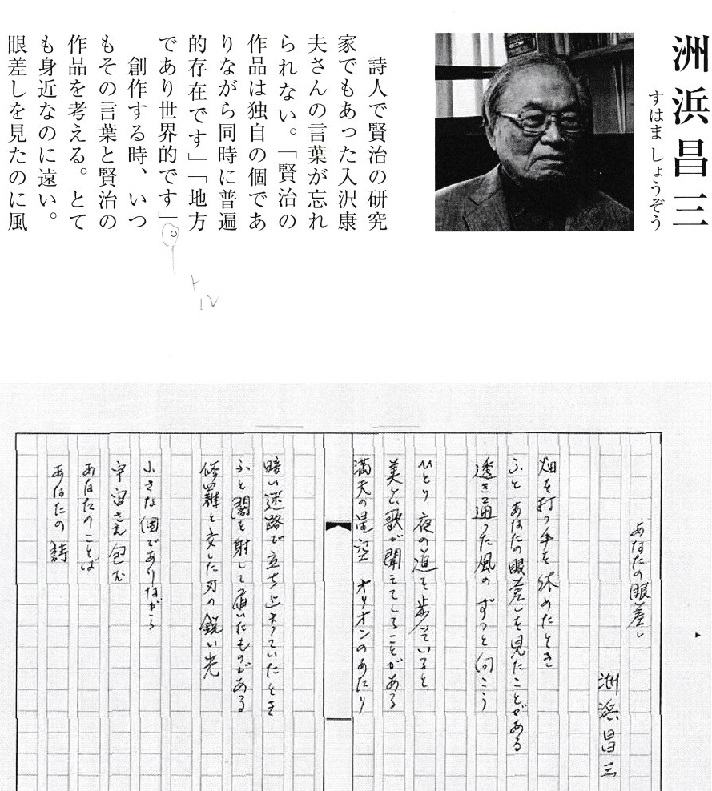

(ブログ:島根県詩人連合、しまね文芸フェスタ 20230923洲浜昌三