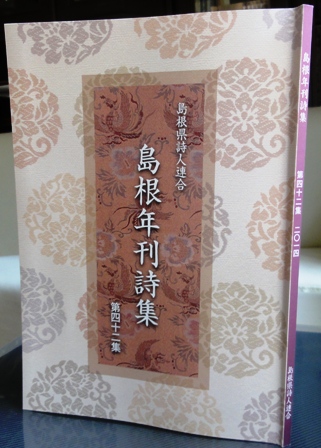

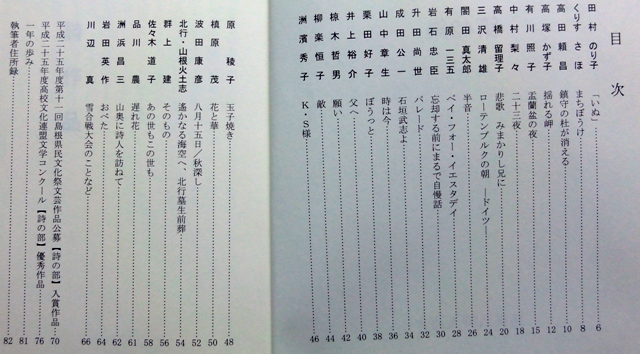

島根県詩人連合は会報を発行しています。5月に76号がでました。今号では、閤田真太郎さん有原一三五さん、有川照子さん、井上祐介さんたちの詩と、群上健さん、栗田好子さん、槇原茂さんの随筆があります。

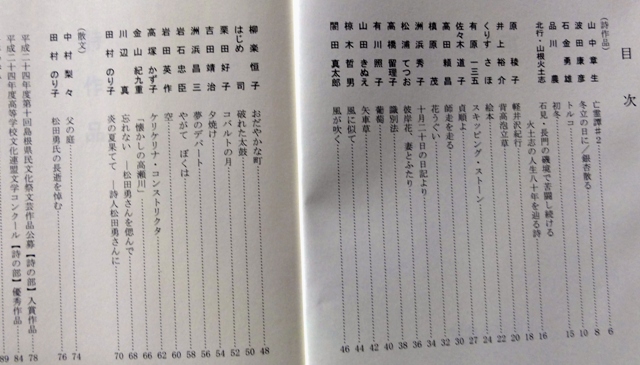

会員の詩集紹介として、渡部兼直さんの『渡部兼直全詩集』と有原一三五さんの詩集『酊念祈念Ⅱ』、成田公一さんの詩集『女たちへ』を紹介して、詩集の中から一篇を載せています。【最近読んだ詩集から】という連載コラムがあり、スハマクンが熊井三郎さんの詩集の感想を書いていますので紹介します。この会報は希望があればお送りします。

【最近読んだ詩集から】

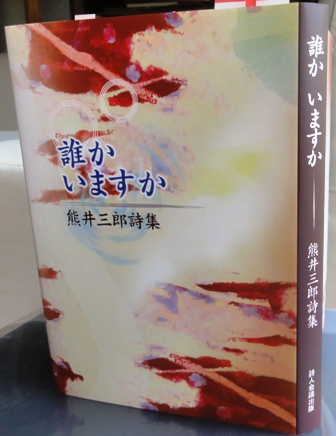

独立した詩精神のさわやかさ ー 熊井三郎詩集『誰かいますか』ー 洲 浜 昌 三

多くの詩が時代の状況に埋没している感がある中で、この詩集の言葉は状況や素材から起立している。この「自由な闊歩」が痛快でとてもさわやかだ。

熊井さんとは一、二度会ったことがあるが、もう四〇年くらい前のことだ。松江へ赴任してきて、文学の会合で一緒になった。弁も立ち、論旨明快、発声明瞭、言行一致、実行力もあり頼もしかった。同年生まれで、時代感覚が合う面もあり、時間を忘れて話した記憶がある。

いつの間にか松江から消え、「山陰詩人」で時々詩を読むだけになった。骨組みが覗き肉が薄い風刺詩も多かったが、タンカを切ったような潔よい詩を楽しみにしていた。 その後、奈良に居を構えた熊井さんとは年賀状のやりとりだけで、会ったことはない。

今回の詩集は処女詩集だという。熊井さんらしい。それが壺井繁治賞を受賞し、小熊秀雄賞候補にもなった。 三六編の詩は三つのパートに分けてある。最初は、身辺を素材にした温かく人間味にあふれた詩で、「父の贈り物」「約束の春」など不意に胸に迫ってくる感動がある。

しかし、一般的な意味の感動を期待して書いた作品はほとんどない。客観的な事実を並べ、積み上げてストリーを展開し、その中で、風刺や言葉遊び、比喩、意表を衝く逆転、告発、戯画化などで読者を引き付け、楽しませ、怒りや共感を呼び起こし、ふとした隙間から温かく感動的な風景が見えてくるという仕掛けです。

第二のパートでは、大阪弁を生かした言葉遊び軽口、毒舌、風刺を駆使した詩が楽しい。夜間識字学級の先生に三行以内の詩を頼まれて書いたという詩の一部を紹介しょう。

「馬くいかへんのよ/牛ろむきになるなよ/熊ったら言って来いよ」

「いつまで猫ろんでるの/ぼちょぼち犬わよ/蛙んやったら亀へんよ」

ばかばかしい駄洒落と思いながら、感心し、一本取られ、楽しんでいる自分がいる。

最後のパートは時代的、社会的、思想的に厚みと重さのある作品が中心になっている。「七十年目の証言」では中国大陸へ従軍した元兵士の残酷な事実が語られる。

「男がおったらすぐボンとやるわね/男はみな敵やからね」(略)「ひとりの兵隊が籠の前に立って/なにするか思たらションベン始めよった/泣いてる赤ちゃんの口めがけて/じゃあじゃあとね/やめたらんかいとわし言いたかったけど/みんな見て笑(わろ)とる」。強烈です。

最後の詩・「誰か いますか」は詩集のタイトルになった詩で、夢と希望の光が射してきます。 「俺たち隊員は 外国語が必修だ/韓国語 中国語 タガログ語」。国際災害救助隊員になって困った人たちを助けに行き、災害で閉じ込められている人へ言うのだ。

「誰か いますか/返事をしてください」

フィクションですが、現在進行中の海外で戦争ができる自衛隊へのアンチテーゼであり、同時に人間性豊かなアウフヘーベンでもある。

ーこの詩集をわが詩業のこよなき理解者にして協力者たる妻に捧げるーと冒頭にある。

ボクへノフウシ?

ノーノー。これは詩に非ず。献詞なり。論旨明快、発声明瞭。ここにも感動しました。

(詩人会議発行)

(紹介したい詩集はたくさんありますが、暇がありません。島根県詩人連合会員の詩集は優先的に、と思っていますが、まだの詩集が数冊あります)