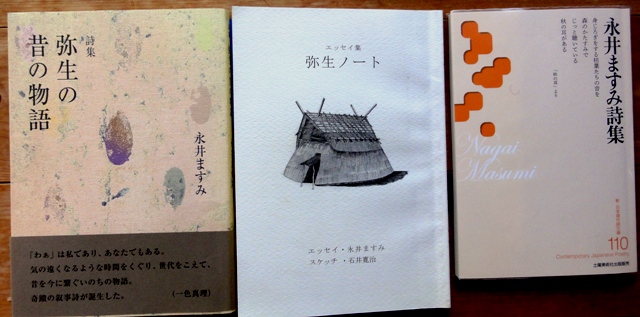

吉田晴治さんは島根の詩誌『光年』の同人でしたが、2014年9月21日他界されました。79歳でした。前日に詩集の校正をされたそうです。その詩集の編集は『光年』の田中瑩一さんに依頼され、12月に発行されました。『樹は』は第三詩集です。

生前にお会いしたことはないのですが、詩に対して厳しく誠実な人だったことが詩集から伝わってきます。いくつかの詩は、ある覚悟をして書かれたのでしょう、不安や怖れが語句や行間から空気のように立ち昇ってきて、厳粛な気持ちにさせられます。「真実の言葉をいかにして紡ぎ出すかを考えて来ました」とあとがきにあるように、数少ない真の意味での詩人でした。

詩集の表紙と一篇の詩を紹介しましょう。

詩集の中から「さくら」という詩を紹介します。

さくら(1)(184ページ)

わたしは どこへいくのか

三日のあいだ花のもとに坐り

花を見上げ 空を見上げ

月を見上げ

花のもとに笑ってみた

艶やかで強靱な幹のもとに

眠ってみた

仰向けに寝そべって

見上げた花もある

娘十八 番茶も出花…

これは鼻うただったのだが

今朝からの風向きが怖い

池の波も荒くなった

凄まじいあらしだ

野良犬までも逃げて行く

わたしは立ちあがる

からだが震える

三日のあいだよ さようなら

三日の花よ さようなら

わたしは

これからどこへ行くのか

わたしは どこへ

夏には『光年』で特集が組まれる予定だそうです。お礼の手紙を田中さんへ出しましたが、特集に寄稿を依頼されています。11月20日付けの山陰中央新報の文化欄に、岩田英作さんが、「出雲の自然から真実紡ぐ」というタイトルで、詩集と吉田さんを紹介しています。

次々と先輩詩人を失うのは、実に淋しいことです。

「樹は」と言いかけて、次の言葉を問いかけられたまま、明確な言葉が見つからず、永遠に捜す課題を、吉田さんから与えられた気がします。樹は・・・・・?・・・。

わたしは

これからどこへ行くのか

わたしは どこへ

痛切に言葉が迫ってきます。3行の短い言葉に「わたしは」と二度も出て来ます。問いかけられたら、どう答えればいいのでしょう。