10月3日中四国詩人会大会が湯田温泉の「西の雅常磐」で開催されました。共催は日本現代詩人会、後援は山口市、山口文化協会、山口県詩人懇話会。車で出かけたのですが、予定より時間がかかり、30分くらい遅れて着きましたので、主な議事は終わっていました。他界された御庄博実さんへの黙祷や詩人賞表彰、会計報告、事業計画などが審議されました。

(左は宿泊したホテル(観光シーズンでしたのでホテルはどこも満室、やっと見つけたこのホテルは宿泊費は倍!右側が大会会場の西の雅常磐)

(左は宿泊したホテル(観光シーズンでしたのでホテルはどこも満室、やっと見つけたこのホテルは宿泊費は倍!右側が大会会場の西の雅常磐)

各県詩人の朗読では、高知の山本衛さん、香川の宮本光さん、岡山のかわかみよしこさん、島根の洲浜昌三くん、広島の一瀉千里さん、山口の野村忠司さん。(野村さんは後で話して分かったのですが、意欲的に朗読会を開催しておられ、益田の鎌手出身だと聞いて話しが弾みました)

司会を担当した川辺さんから、何でもいいので朗読前に即席で話しをして欲しいといわれ、みなさがとても参考になる話されました。いい試みでした。詩に対する考えが聞けて親しみが生まれてきます。

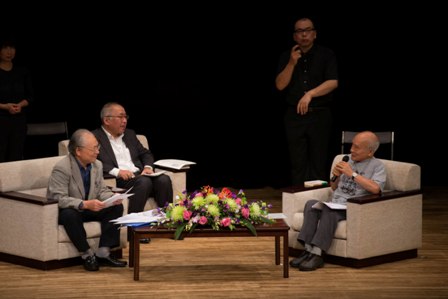

アーサー・ビナードさんの講演の題名は「もしも、詩があったら」。話しのポイントだけをいくつか紹介してみよう。詩や、詩人の役割について貴重な示唆がありました。

1.朗読された詩をきいていて、命がキーワードだと思った。詩人は命をうたう職業だと思った。

1.スハマさんの話しの中に、一般の人は詩を読まないということがあった。何故か。つまらないものを魅力的にして買わせるために、「詩っぽいもの」があふれている。詩に近い広告、キャッチコピー、宣伝、広告、歌・・・。毎日そういう詩を浴びせられている。中也が一生で聞いた宣伝を1日で聞いている。

1.今年の8月8日の原爆慰霊祭での総理大臣や各界の人のスピーチは「命」がすべてのスピーチのキーワードだった。「尊い命」。だれも反対できない。しかし尊い命が当時の日本にあったか。国のために死ぬことがが尊い命だったのだ。思考停止して言葉を表面的に使っているにすぎない。歪曲から言葉を取り戻し、対抗できるのは詩人だ。詩人は本質を伝えることができる。裏が取れなくても詩人は詩にできる。

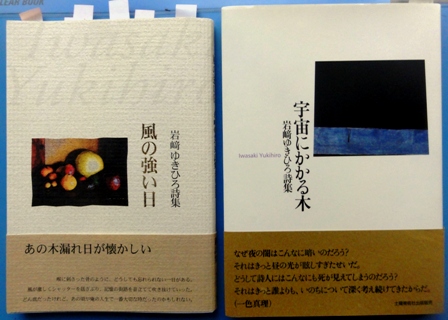

懇親会では、いろいろな詩人のスピーチがあり、中四国詩人賞を受賞された岩﨑ゆきひろさんが詩を朗読されました。「宇宙にかかる木」は1941年に出版された詩集ですが、とても面白く読んだ記憶があります。その時のメモの一部です。「詩を読む楽しさや面白さがある。珍しい。余裕から生まれるユーモア、比喩、設定が奇抜で惹き付ける。目の前の風景や物語の背後に人には見えないものを見、人には聞こえないものを聞く。そこに深味が生まれ陰影が絵柄のように浮かび上がってくる。「風の強い日」のメモには、「散文詩がどれも面白くて暗示に富んでいる。人生が分かっている人という感じを受ける」

(詩を朗読中の岩﨑さん。会長の秋吉さんの顔も見える)

(詩を朗読中の岩﨑さん。会長の秋吉さんの顔も見える)

ビナードさんの隣に座ったので、いろいろ話しました。邑南町の田所へ招かれて行った話しをされたので、「そこはぼくが生まれたところです」というと、「いいところですね、とても楽しかった」と言っておられました。「そのうちお願いしたら島根へ来てもらえますか」というと、「喜んで」という言葉が返ってきました。実に気さくで、自然で何でも話せる気がする大きな心の詩人です。

山口のみなさん、お世話になりました。おつかれさまでした。