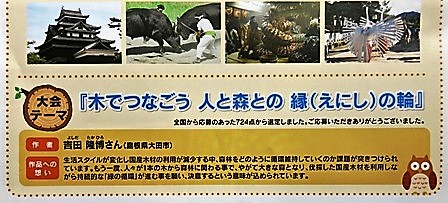

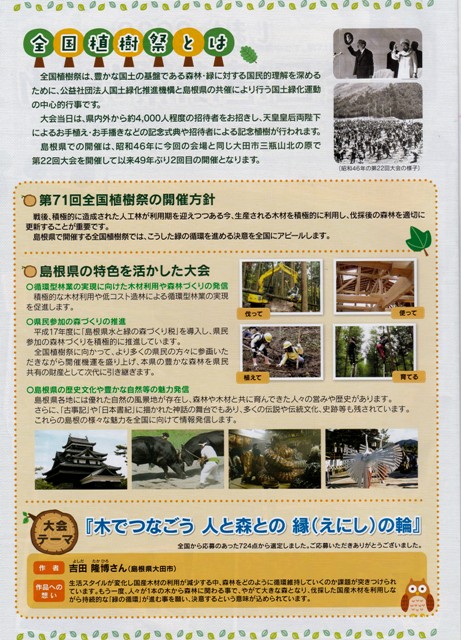

2020年に三瓶北の原で第71回全国植樹祭が開催されます。昭和46年に22回植樹祭が同じ場所で開かれました。当時植えられた松も大きくなっています。大会テーマのキャッチフレーズを植樹祭島根県実行委員会で募集していましたが、724点集まり、数回の審査の結果「木でつなごう 人と森との縁(えにし)の輪」に決定しました。蓋をあけてみると、作者は大田市の吉田隆博さん!

「伐って、使って、植えて、育てる」という人と木と森との関係や循環をとてもうまく表現されました。いいフレーズがたくさんありましたが、選考委員会でも高い評価で決定しました。先日テレビで受賞式が報道されました。おめでとうございます!現在はシンボルマークの募集が終わり、審査が始まります。

「伐って、使って、植えて、育てる」という人と木と森との関係や循環をとてもうまく表現されました。いいフレーズがたくさんありましたが、選考委員会でも高い評価で決定しました。先日テレビで受賞式が報道されました。おめでとうございます!現在はシンボルマークの募集が終わり、審査が始まります。

また三瓶が全国的に注目されます。楽しみですね。

(ブログ 詩の散歩道 地域情報 すはま)

「昌ちゃんの詩の散歩道」カテゴリーアーカイブ

H30, 島根の詩誌 「光年」終刊「践草詩舎」創刊

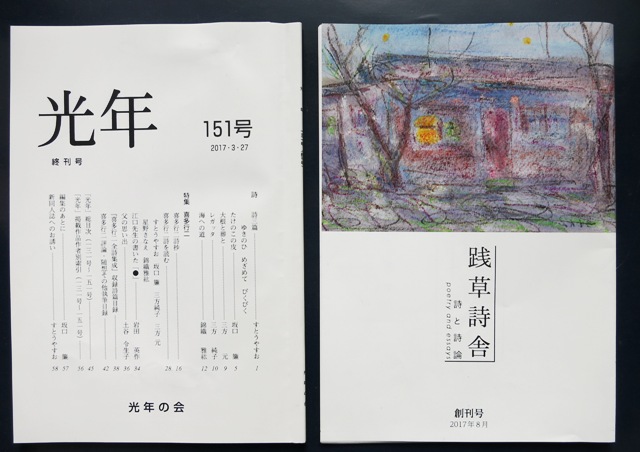

出雲と松江の同人を中心に発行されていた伝統のある詩誌・「光年」が平成17年3月、60年の歴史を閉じました。1956年に創刊、151号が終刊号でした。最後の発行者は坂口簾さんでした。

田村のり子さんが、昨年5月24日に山陰中央新報に寄稿されましたので(「島根年間詩集 」46集にも掲載)、その冒頭を紹介します。

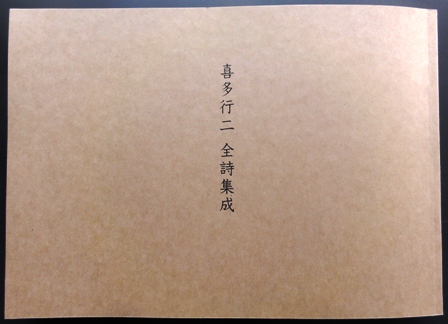

「詩誌『光年』が喜多行二氏を中心として坂口簾、河原立男3氏により出雲で創刊されたのは1956年のことであった。以来多彩な同人を迎えかつ喪いながらも不変の孤高高邁な志と方法論を掲げ、万事旧弊の山陰の文化風土に刺激と活気をを与え続けて17年3月、151号を終刊号として詩誌の幕を閉じた。生前ついに個人詩集をもたなかった喜多行二のため光年の会による『喜多行二全詩集成』(坂口簾編集417頁)も同時に刊行成就、完結は完璧となった ~ 以下略~」

上の写真は、「喜多行二全詩集成」417ページ。喜多さんの全詩が掲載されています。大変な編集作業だったことでしょう。最後のページに坂口さんが、略歴を書いておらます。

上の写真は、「喜多行二全詩集成」417ページ。喜多さんの全詩が掲載されています。大変な編集作業だったことでしょう。最後のページに坂口さんが、略歴を書いておらます。

坂口さんは、新たに、「すとうやすお」さんを代表として創刊された「践草詩舎」に「喜多行二論素描」を執筆、連載中です。現在3号まで発行されていますが、綿密で本格的な評論です。

「践草詩舎」が創刊された時、依頼があって、山陰中央新報に紹介文を書きました。

H29,10 新聞書評「践草詩舎」創刊 山陰中央新報

一般の人に詩が読まれず、詩を書く人は高齢化し、詩を書く若い人がほとんどいないのが現状です。「光年」の終刊は、他人事ではありませぬ。明日は?来年は?

詩が好きな人、詩を書いてみようと思っている人。おられたら「石見詩人」「山陰詩人」「践草詩舎」「島根年刊詩集」を読んでみてください。5月27日に大田市のパストラルで島根県詩人連合総会を開きました。出席者は少数でしたが、熱心な人が新たに参加され、とても心強く、励みになりました。(ブログ 詩の散歩道 詩集紹介 すはま )

H30 詩「はるかな土地の記憶」出雲國風土記より(「詩と思想」5月号)

2018年㋄号で月刊誌「詩と思想」が、「私の記憶/風景」という詩の特集を組みました。作品と写真の原稿依頼があり、私的な記憶より,「出雲國風土記」を読んだ時の不思議な感覚がずーっと記憶に残ってたので、その原文を中心に据えて詩らしきものを書いてみました。

「出雲國風土記」は、713年に元明天皇から報告を命じられ、20年後の733年に完成しています。当時は「解」と呼ばれ、平安時代になって「風土記」と呼ばれるようになったそうですが、奈良から来た役人ではなく出雲の人間が書いていますので、奥深さがあります。初めの方に出てくる「くにびき神話」の文章を読めば圧倒されます。大空から眺めたような宇宙的な視座、遥か7千年前には今の平野は海で、島根半島が遠くに島のように浮かんでいた記憶、斐伊川の土砂で海が狭くなっていった記憶などなど、遥かな記憶が底に揺らめいています。そして何よりも当時は朗誦したと思える口調やリズムの素晴らしさ。それが歌謡のように4回繰り返されます。

「出雲國風土記」は、713年に元明天皇から報告を命じられ、20年後の733年に完成しています。当時は「解」と呼ばれ、平安時代になって「風土記」と呼ばれるようになったそうですが、奈良から来た役人ではなく出雲の人間が書いていますので、奥深さがあります。初めの方に出てくる「くにびき神話」の文章を読めば圧倒されます。大空から眺めたような宇宙的な視座、遥か7千年前には今の平野は海で、島根半島が遠くに島のように浮かんでいた記憶、斐伊川の土砂で海が狭くなっていった記憶などなど、遥かな記憶が底に揺らめいています。そして何よりも当時は朗誦したと思える口調やリズムの素晴らしさ。それが歌謡のように4回繰り返されます。

原文のすばらしさを味わってほしくて、詩の形式で書いた変な詩です。次のPDFにコピーがあります。

H30,5 詩「はるかな土地の記憶」詩と思想5月号

写真は、大社の稲佐の浜から、園の長浜、遠くに佐比売山(三瓶山)を遠望したものです。当時この白い砂浜は、三瓶山から延々と伸びて日御碕の半島をつなぐ帯のように見えたことでしょう。発想がステキです。(ブログ 詩の散歩道 試作品 すはま)

写真は、大社の稲佐の浜から、園の長浜、遠くに佐比売山(三瓶山)を遠望したものです。当時この白い砂浜は、三瓶山から延々と伸びて日御碕の半島をつなぐ帯のように見えたことでしょう。発想がステキです。(ブログ 詩の散歩道 試作品 すはま)

H30,3 消えていく三江線

連日、地方新聞では三江線廃止の記事を載せています。今日、3月31日がラストランです。汽車は満員で乗れない人もたくさんいることでしょう。儲けにならない地方の汽車は次々と廃止されていきます。人口が増える時の勢いでつくられた昭和の遺産は、次々と消えていきます。

山陰中央新報から文化欄で「三江線の記憶」というタイトルで原稿を求められました。岩町功先生、日和聡子さんの文章が3月6,7,8に掲載されました。読みたいけど県外にいるので読めない、という人たちがいましたので、PDFで紹介します。

これから雲南へ「水底平家」を観劇にいくところですが、詩を一篇作ってみました。まだ推敲不足ですが、メモリアルポエムです。

消えていく三江線

洲浜昌三

中国太郎と呼ばれた

中国地方一の大河 江の川

汽車は 豊かな大河と共にゆっくり走る

カタカタ カタカタ カタカタ

大河の源流は広島の北 阿佐山だという

中国山地の真ん中にどっしりと横たわり

優しい大きな曲線で広い空を切る

カタカタ カタカタ カタカタ

汽車は山桜が点在する新緑の中を ゆっくり走る

山を抜け 谷を越え 鉄橋を渡って ゆっくり走る

川は中国山地をくねくねと横切って北上し

日本海の河口・江津まで194キロの谷間を

滔々と流れる

秋には色艶やかな紅葉の中を ゆっくり走る

山里に赤瓦の屋根が照る村や町の中を ゆっくり走る

山紫水明 日本の原風景の中を ゆっくり走る

カタカタ カタカタ カタカタ

平成30年3月31日

今日がラスト ラン 明日から廃線だという

三江線の汽車は 山紫水明 日本の原風景の中を

大河の清流に沿い 大河を横切り 山を抜け 谷を越え

いつまでも ぼくの中で ゆっくり走る

カタカタ カタカタ カタカタ

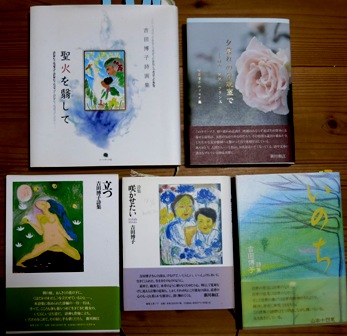

H29,第17回中四国詩人賞 吉田博子詩集「母樹」

2017年度の中四国詩人賞は倉敷市、吉田博子さんの詩集「母樹」(2016思潮社刊)に決まり、9月30日、徳島大会の総会で表彰式が行われました。

選考理由について「ニューズレター」から選考委員の感想の一部を紹介してみます。

選考理由について「ニューズレター」から選考委員の感想の一部を紹介してみます。

選考委員長の長津さんは、「自分の言葉で語り豊かな愛の眼差しにあふれている詩集」と端的、的確に評しています。「作者の切実な思いがストレートに伝わり心に強く響いた。~小さなもの弱いものに視点を当て、健気に生きようとする姿に自分を重ねてエールを送っている。その姿に共感した」(重光さん)「地上にあるすべてのいのちに注ぐ、大きな愛を感じる。書かざるをえなかった作者の強い想いが、自然体で書かれた言葉によって、まっすぐに伝わってくる」(壺阪さん)。吉田さんの詩の特徴がよく表現されています。

一篇だけ短い詩を紹介します。吉田さんの優しい眼差しや、包むような大きな愛が感じられます。

「守る」(吉田博子詩集「母樹」より)

虞美人草の茎が

ぐぐっと伸びた

それを

長い葉が

いくまいも巻いている

抱きしめるように

中にはかたく丸い蕾があった

母が子をいつまでも慈しむように

守る ということは

こういうことなんだ と

大切に包むこと

心をそぉっと

身体をまるごと

いのちを包む

生きているかぎり

子を守る

玉のように抱いて

( 写真は、詩集「母樹」から詩を朗読される吉田博子さん)

吉田さんは1943年の生まれで、詩歴が長いだけではなく旺盛な執筆活動をしてこられました。この詩集は第11詩集です。詩画集や詩選集、エッセイ集もあります。第一詩集は「花を持つ私」ですが、なんと!倉敷青陵高校二年の時の刊行です!序文を国語教師であった井奥行彦さんが書いておられます。井奥さんは伝統のある同人誌「火片」の主宰者で詩の大先輩です。さらに講師で来られた詩人、永瀬清子氏に出会って「黄薔薇」の同人になり、吉田さんは、現在もそこで活躍しておられます。詩活動が盛んな岡山で、優れた詩人に出会って大きな影響を受けてこられたのでしょう。

写真は、書棚にある吉田さんの詩集の一部ですが、表紙も色彩にあふれとても豊かなものが伝わってきます。ぼくは「コールサック」70号に、詩画集「聖火を翳して」の書評を頼まれて書いたことがありますが、絵も詩もとても豊かな詩画集でした。忘れてはいけないのは、悲しみや苦しみを体験し、それを昇華して生まれた豊かさだということです。

長年の真摯な詩活動の中で生まれた一冊の詩集が、このように評価されたことはうれしいことです。(ブログ 詩の散歩道 中四国詩人会 すはま)

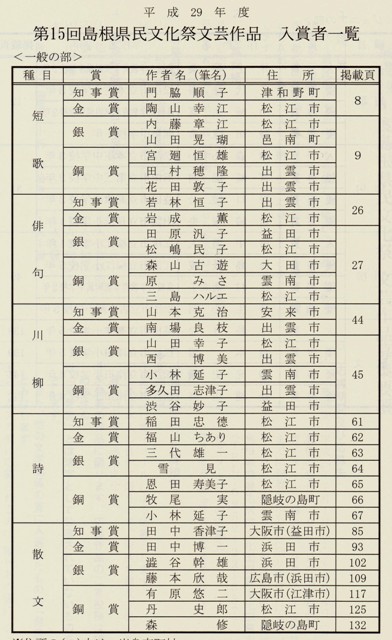

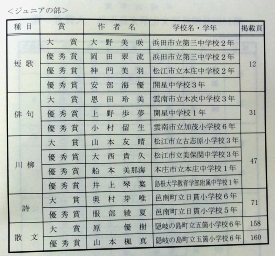

H29,第15回島根県民文化祭 文芸表彰式(12/10)

県民文化祭文芸部門の表彰式が10日松江で行われました。7月から俳句、短歌、川柳、詩、散文5部門で作品を公募。入選作品は招待作品とともに「島根文芸」に掲載されています。50号です。創刊号から書棚にありますが、長い歴史を重ねてきました。

素晴らしい作品が載っています。ちょっとだけ短い作品を紹介してみましょう。

素晴らしい作品が載っています。ちょっとだけ短い作品を紹介してみましょう。

知事賞:「インク跡かすかに残る旧姓の物差し使い娘のゆかた裁つ」( 津和野門脇さん)

金賞:「友達という呪縛を逃れ独りゆく青石畳ひんやりとして」(松江 陶山さん)

俳句知事賞:「放たれて青田の空へこふのとり」(出雲市 若林恒子)

スカッとします。旧かな使いが生きていますね。久しぶりにお会いした若林さん。昔と変わらずハツラツとしておられました。

俳句と詩の表彰式の風景です。場所は松江の職員会館ホール。写真では見えませんが、受賞者以外にたくさん関係者が後ろの席に座っておられます。

俳句と詩の表彰式の風景です。場所は松江の職員会館ホール。写真では見えませんが、受賞者以外にたくさん関係者が後ろの席に座っておられます。

詩部門では応募が21編。残念ながらジュニアー部門の応募作品はありませんでした。来年はぜひ応募してほしいものです。

詩部門では応募が21編。残念ながらジュニアー部門の応募作品はありませんでした。来年はぜひ応募してほしいものです。

表彰式後は、部門別の会でした。詩では、選者だった閤田さん、川辺さん、有原さんと役員として参加した洲浜を含め合計12名。入賞者に作品を朗読していただいて鑑賞し感想を述べ合いました。それぞれ特徴と味のある作品でお互いに学び合えるいい会になりました。作品を紹介するスペースがないのが残念ですが、読みたい人は、島根県文化国際課文化振興室へ申し込めば千円で購入できます。来年もありますので、興味のある人はぜひ応募してください。(ブログ 詩の散歩道 島根県詩人連合 すはま)

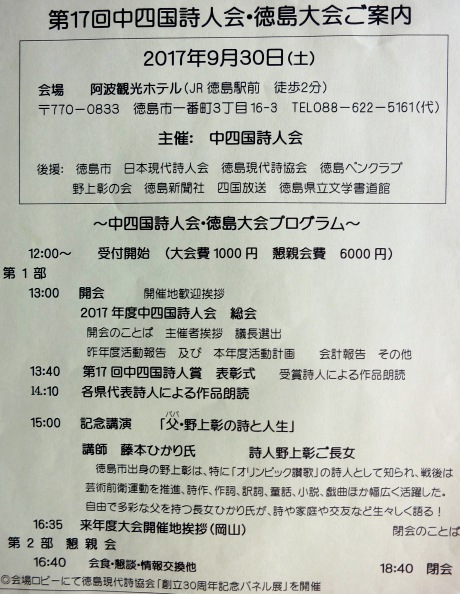

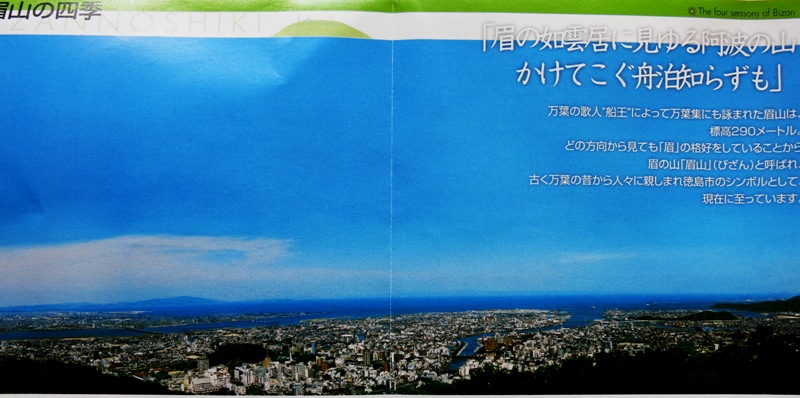

H29 第17回中四国詩人会・徳島大会(9/30)

今年は9月30日、13時から徳島市の阿波観光ホテルで開催されます。総会後に中四国詩人賞表彰(吉田博子さんの「母樹」が決定)の表彰と吉田さんによる詩の朗読があります。

各県代表詩人による自作詩朗読では、島根からはスハマクンが石見銀山を素材にした「玄関口に処刑場がある」を朗読します。如何にすれば歴史的なことを詩にできるか。数年前から挑戦中です。7月の理事会では他県の予定候補名も出ましたが、最終的にどうなったかまだ聞いていません。

講演の講師は藤本ひかりさん。演題は「父・野上彰の詩と人生」です。実行委員長は牧野美佳さん、事務局長は山本泰生さん。島根では松江と大田で⒉回開催しましたが、事前の準備に時間と手間がかかります。徳島へは一度車で行きましたが、遠い、というのが実感です。今回は汽車ですが、大田駅朝6時18分発!それでも遅刻です。(写真は徳島観光ガイドより 眉山より徳島市内眺望 ブログ 詩の散歩道 すはま)

詩「父がくれた腕時計」

大田市文化協会会報「きれんげ」118号がでました。8ページの冊子ですが、充実しています。表紙にはオペラ「石見銀山」の事務局を担当して頑張っておられる谷本由香子さんが、「清水の舞台から飛び降りる覚悟で」引き受けられた思いを書いておられます。石賀 了さんの井戸平左衛門頌徳碑シリーズは24回目です。石見銀山資料館の藤原雄高さんが、平左衛門の事績を執筆。23回になります。「人」では五十猛の童謡詞作家、佐々木寿信さんの活躍が紹介されています。すはまくんが詩を発表しています。

「父がくれた腕時計」 洲 浜 昌 三

「進学したけりゃ自分で自由に行ってくれ」

六人も子どもがいて

五反百姓の大工では

自由が最大の遺産だったのだろう

それでも大学に合格すると入学金を工面し

お祝いに腕時計を買ってくれた

村ではまだ腕時計は珍しい時代だった

新宿の夜景が見えるバラック建ての部屋で自炊し

金がないときは一週間も米に醤油を掛けて食べ

口がカラカラになったこともあった

ある時は十円玉を求めて畳の間まで捜した

飯田橋駅から小岩まで四十円

そこに行けばやさしい義姉(あね)がいる

初めて質屋へ行き 腕時計を見せ

「五百円貸してください」というと

即座に返事が返ってきた 「駄目です」

「じゃ百円でいいです」

一気に決着を付けるために大幅に譲歩すると

「こんな時計ではねぇ」

「四十円」と言おうとしたら

何かが言葉をさえぎり

そのまま無言で店を出た

後に母に話したら 母が言った

「東京じゃ時計がいるだろういうて

広島まで行って質屋で買いんさったんよ

入学金は大工賃の前借り 半年分のね」

(ブログ 詩の散歩道 より)

H29, 「今年も木蓮が咲いたよ」

誕生日おめでとう!記念樹の木蓮が美事な花をつけましたので、写真と一緒に詩を送ります。

「今年も木蓮が咲いたよ」

洲 浜 昌 三

雪が消えた裏庭の片隅に

今年も真っ白い木蓮が咲いたよ

池に咲く高貴な蓮(はす)の姿で

早春の青空に浮かんでいる

きれいだね

りんとしているね

遠い遠い旅をして

あなたが生まれてきた時の記念の樹

太古の昔 中国から渡ってきた

地球最古の樹

たんせいだね

きぜんとしているね

気品も優雅さも失わず

どうして生きてきたんだろうね

氷河や火山をくぐり抜け

一億年前の美しい姿で立っている

(20年前、イーシャオ君の誕生日の記念に木蓮を植えました。花は清純で清楚で脆弱そうに見えるのに、強い樹ですね。少々枝を切ってもたくましく伸びてきます。気品があり優雅だけど一億年も生き延びてきたのです。すばらしい樹です。中国大陸から来た樹だそうです。お釈迦様のハスの花とそっくりなので、「木に咲く蓮」となったんだそうです。ブログ 詩の散歩道)

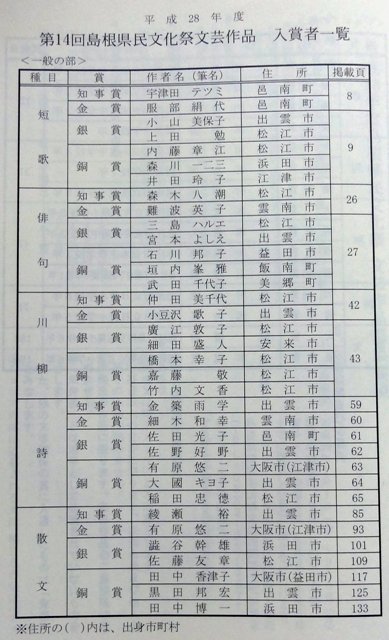

H28 県民文化祭文芸作品表彰式 『島根文芸』49号発行

12月11日、松江で今年度の文芸作品入賞者の表彰式が行 われ、『島根文芸』49号が手渡されました。入賞作品や選評、招待作品、各文芸分野の今年の活動状況などが掲載された202ページの本です。

われ、『島根文芸』49号が手渡されました。入賞作品や選評、招待作品、各文芸分野の今年の活動状況などが掲載された202ページの本です。

今年度は散文部門が担当で池野 誠会長が挨拶をされたあと、短歌、俳句、川柳、詩、散文、の入賞者へ賞状が手渡されました。短歌の知事賞は宇津田テツミさん、金賞が服部絹代さん。共に邑南町、詩では佐田光子さんが邑南町。わが生地ですから、ウレシイ。では大田は?・・・ナ・・・イ・・サビ・・シイ・・ネ・・。

詩部門の入賞者です。金築さん、細木さん、佐田さん、佐藤さん、有原さん、稲田さん、ジュニア-部門では邑南町の日貫小学校のみなさんが作品を寄せてくれました。伸び伸びと書いたいい詩でした。ぜひ来年も応募してください。一般の応募数は24編。この倍くらいあるとうれしいのですが。

短歌や川柳をやっている人たちが詩を書きたくなって応募されるケースが多いようです。俳句や短歌は字数制限という厚い壁と闘って思いを表現する形式ですが、詩は形式が自由ですから、束縛なしで思いを表現してみたくなる気持ちはよく分かります。金築さんは川柳の大家ですが、川柳の批判精神は詩に通じるところがあるのでしょう。いつもリアリティのある心に響く詩を書かれます。それぞれの作品は生活の中で出会った感動や悲しみ、喜び、感慨を書いたものが多いのですが、実感から生まれた詩は心を打つものがあります。

分科会では受賞者の皆さんと、詩人連合の川辺、閤田、有原、洲浜で合評会を開きました。今年は入選作品のなかにも特徴と力量がある作品があり、率直に意見を述べ合うなかで、お互いに学ぶことがたくさんありました。

分科会では受賞者の皆さんと、詩人連合の川辺、閤田、有原、洲浜で合評会を開きました。今年は入選作品のなかにも特徴と力量がある作品があり、率直に意見を述べ合うなかで、お互いに学ぶことがたくさんありました。 作品を読みたい人は島根県文化国際課文化振興室(0852-22-6776)へ申し込んでください。定価は1000円です。過年度の本も年度によっては残部があるかもしれません。

作品を読みたい人は島根県文化国際課文化振興室(0852-22-6776)へ申し込んでください。定価は1000円です。過年度の本も年度によっては残部があるかもしれません。

来年もぜひ応募してください。小中学生は個人で応募するケースはほとんどありませんので、ぜひ学校で取り組んで応募してくださることを期待しています。〆切は7月1日~9月初旬(例年)です。(ブログ「詩の散歩道」島根文芸フェスタなど すはま)