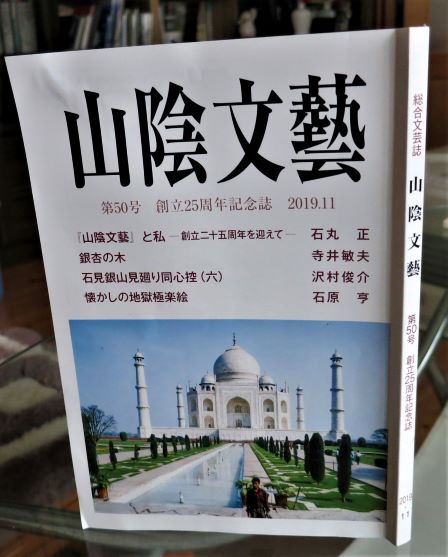

平成7年に創刊された『山陰文藝』が、25周年を迎え、記念すべき50号に達しました。10月には記念行事として、『万葉集』研究の第一人者・中西進先生を招いて、松江で記念講演が開催されました。今号の巻頭随筆では、創立以来の大黒柱・池野誠さんが、「芸術は長く人生は短し」と題して、60年の文化活動を回顧して、貴重な記録を書いておられます。また、事務局を担当された石丸正さんが、25年を振り返って、苦労と喜びの足跡を振り返っておられます。現在では島根の唯一の総合文芸誌です。

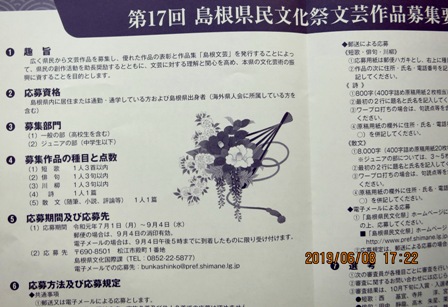

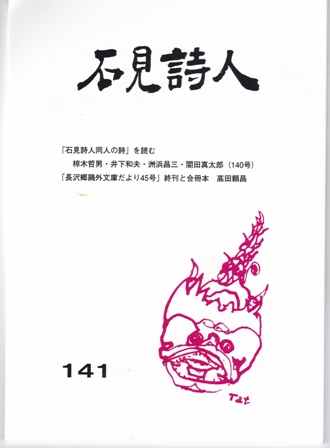

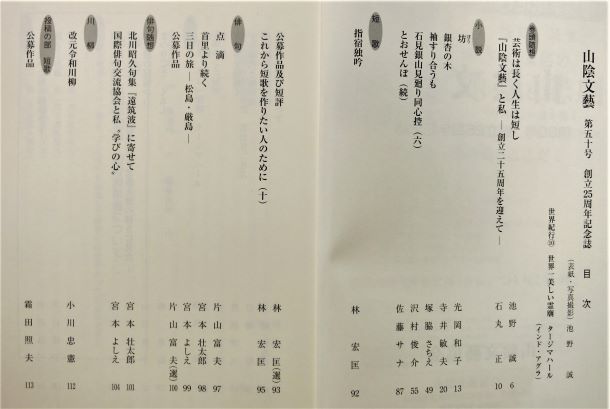

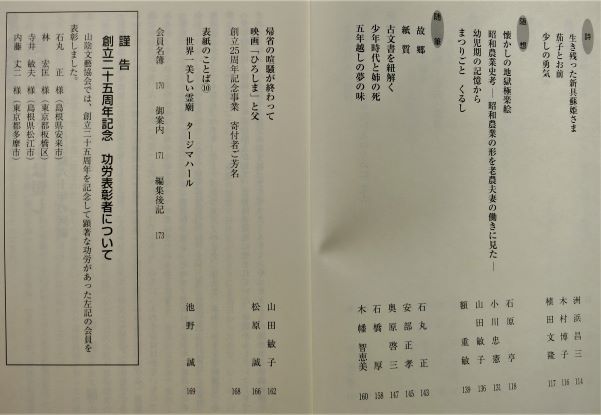

会員は150名以上の時もありましたが、現在は100名弱、年二回の発行を厳守しています。小説、俳句、短歌、川柳、詩、随筆など多彩な作品があり、誰でも参加できます。年会費は4千円、執筆原稿枚数により参加費が必要です。この雑誌に連載された作品の中から、郷土を素材にした本が何冊も出版されています。

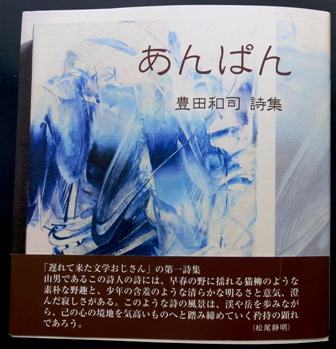

ぼくは創刊号からの会員で、合評会にも初めごろは参加していましたが、多忙や他の詩誌などに参加していることもあり、数回しか寄稿していませんでした。今回は記念すべき50号でもあり、短編小説でも書きたいという気がありましたが、詩作品で参加しました。

大田市川合町吉永に新具蘇姫命神社(にいぐそひめのみこと)があり、何十年もその由来を知りたいと思っていました。糞は現在汚い物の象徴ですが、ぼくの感覚では、神聖な物の象徴に思えます。他人の大腸菌を患者の腸に移植して病気が治ったという例を放映していましたが、サモアリナン、と嬉しくなりました。今後はますます大活躍することでしょう。

その「ニイグソヒメ」様の詩を載せましたので、興味がある人はどうぞPDFを覗いてみてください。

(ブログ 詩の散歩道 本作品雑誌紹介 0191206 すはま)

詩「生き残った新具蘇姫さま」