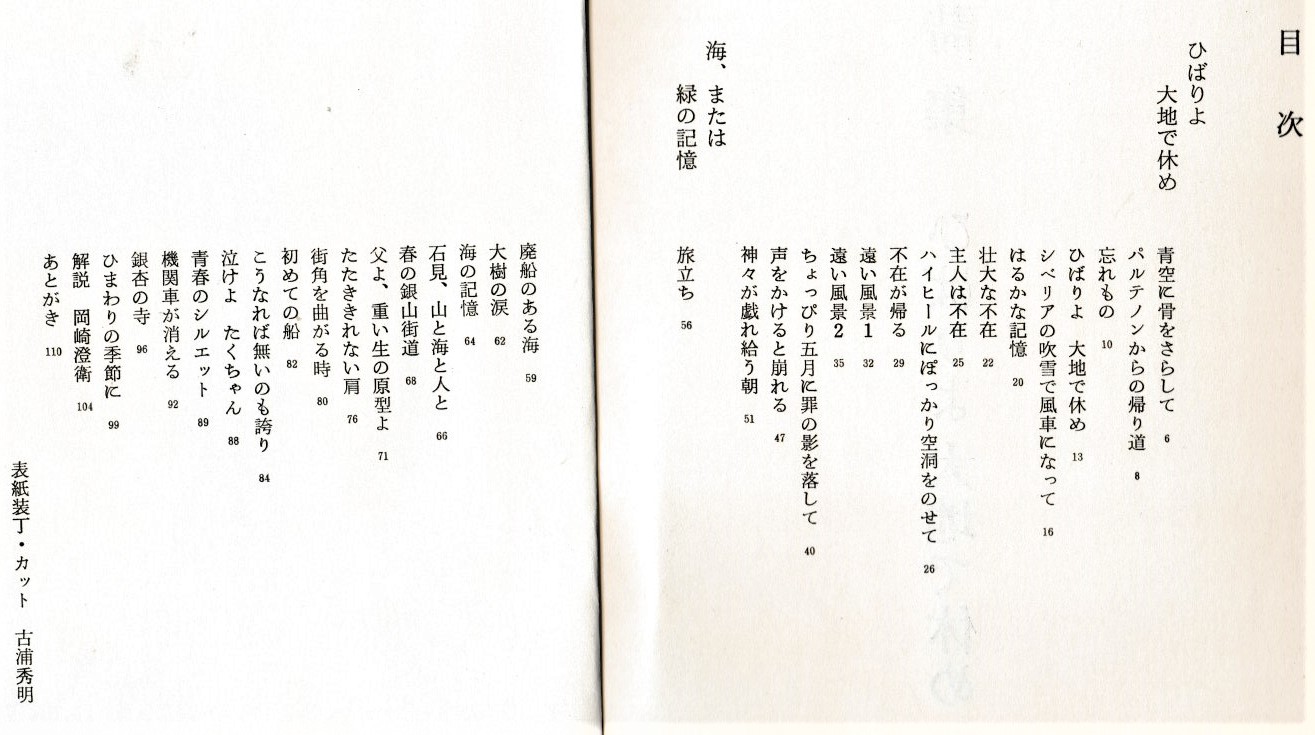

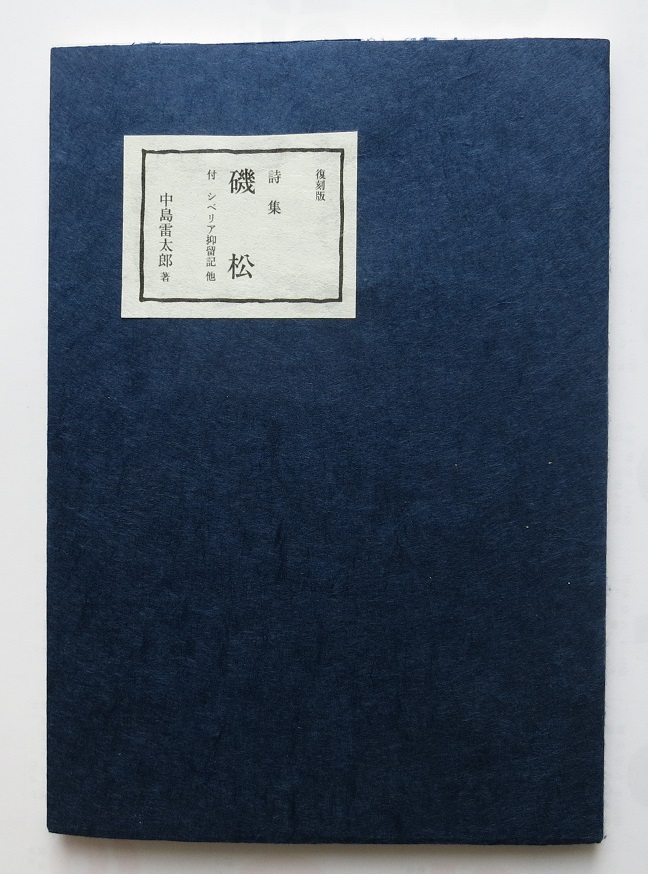

1978年(昭和53)11月、石見詩人社から刊行した詩集『ひばりよ 大地で休め』(洲浜昌三著)について、時々問い合わせがありますので、自己整理の意味も込めて紹介してみます。42年前の詩集で、書棚に2冊ありますが、主な図書館にはあるかも。

表紙や挿画は美術教師で同僚だった古浦秀明先生。詩集に合った素晴らしい挿画でした。理想を追い、空想的、抽象的傾向が強かった若者が、厳しい現実を目の前にして格闘していた時期でしたので、詩のモチーフも自分探しにあったのでしょう。表題の「ひばり」も、理想を追って空高く上り、美しい声で歌っているひばりに、たまには大地で休んだらどうだ、と呼び掛けているのです。

ひばりよ 大地で休め 洲浜昌三

ぴゅうぴる ぴゅうぴる

つぃーちゃい ひょろろ

高い空で

ひばりが さえずる

春

設計図が

重い

はっきり 見えたから

線を引いたのに

線は 何も

つかんではいない

もとから ないのに

自分のインクで

図面を引き

当然 無から

仕打ちを受ける

宇宙は 広大すぎるから

小さな器に

その一部をすくい取り

争いの種をまき

憎しみを

競ってつくりだす

空の広さが

欲しいのに

空の記憶が

なつかいいのに

ひばりよ

手は

設計図に

また 線を

加えようとするのだ

当時、読売新聞で「西日本詩誌評」というコラムがあり、詩人の黒田達也さんが、「面白い表現技法」というタイトルで取り上げ、新聞を送って頂きました。

第三者の鋭い指摘は、無意識の闇の中にある指向や精神性を天日の下に照らしだしてくれます。

「詩集を読もう。洲浜昌三『ひばりよ 大地で休め』(大田)は、テーマ設定に多様性があり面白かった。例えば「壮大な不在」は、類推すれば多分文学創造の苦しみに関する自己分析を抽象化したユニークな詩であり、「忘れもの」は日常性の中でふと感じる実存的な忘れものの感覚である。「重さを忘れて/歩きはじめると/近くに一点の光がある//その星座にも立ち寄ろうとして/軽い足を/のばすと/太古の記憶が転がっている」

これは「パルテノンからの帰り道」の部分である。このように、多彩な内容と表現技法の面白さは、形而下的な日常や土着性への指向が少ないという、この詩人の特徴を示している。それは主観を深めることによって批評精神の厳しさに徹しようとする作者の姿勢であるように思われる」(黒田達也)

(ブログ 詩の散歩道 詩集や本の紹介 20200813 すはま)

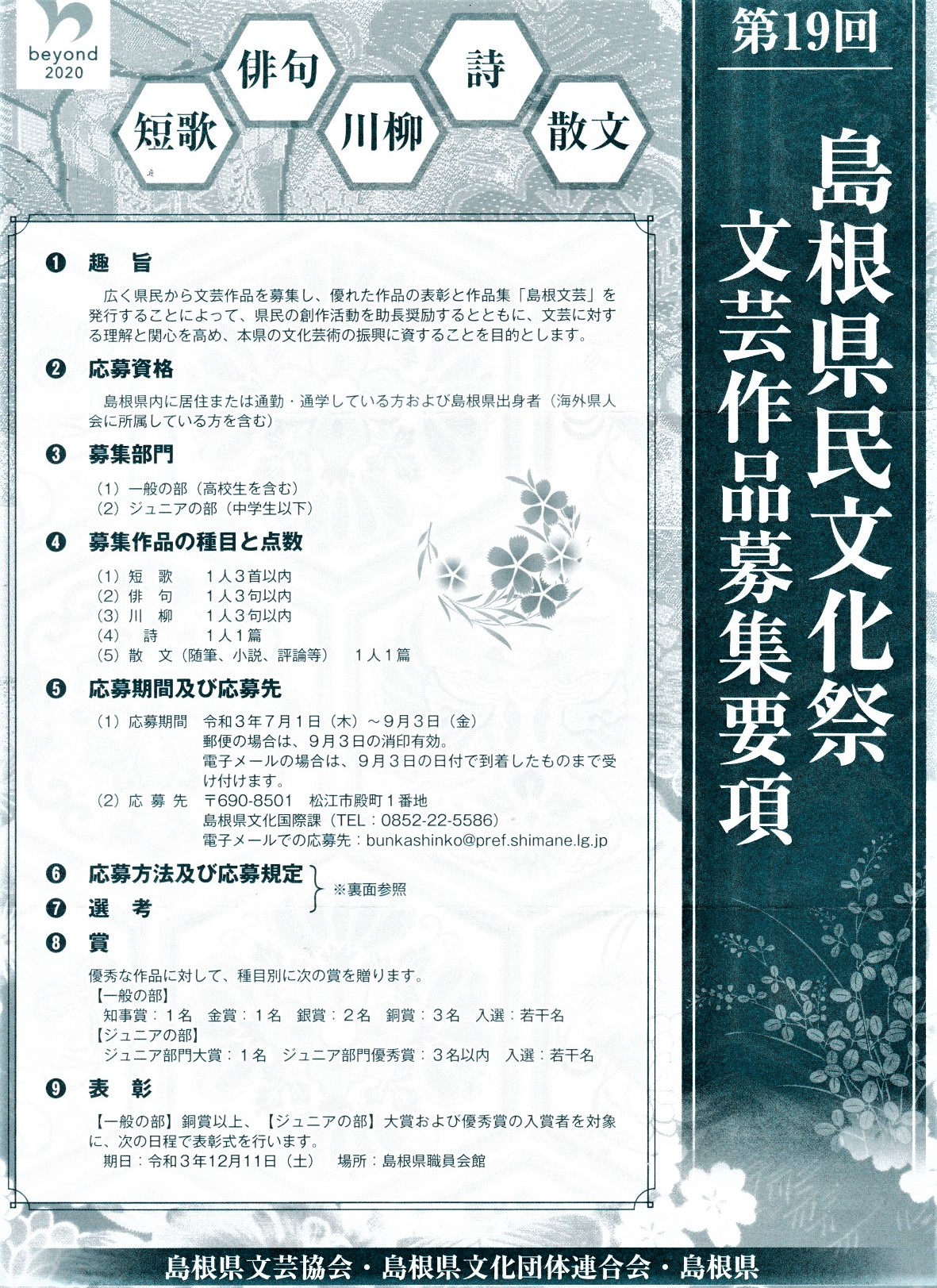

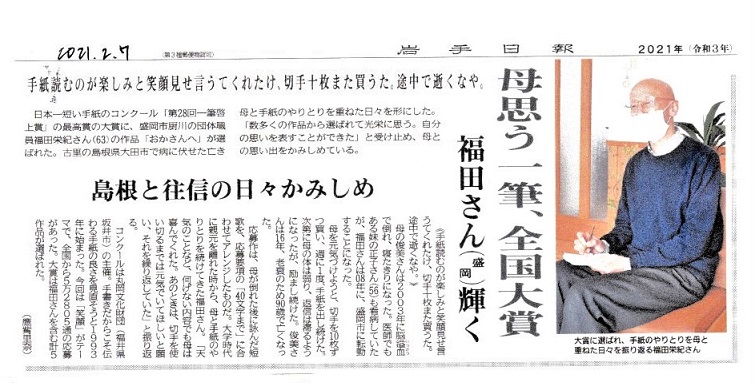

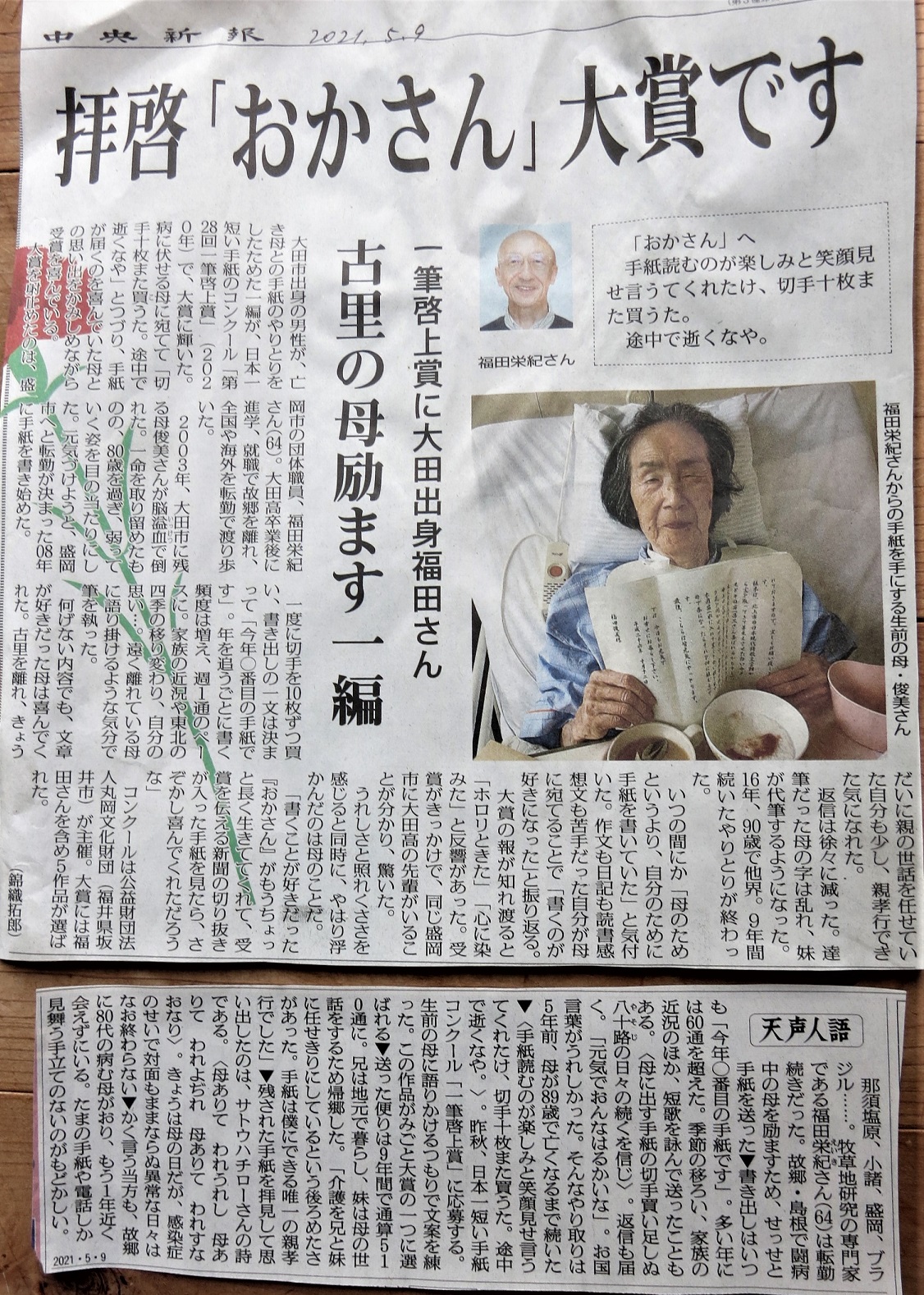

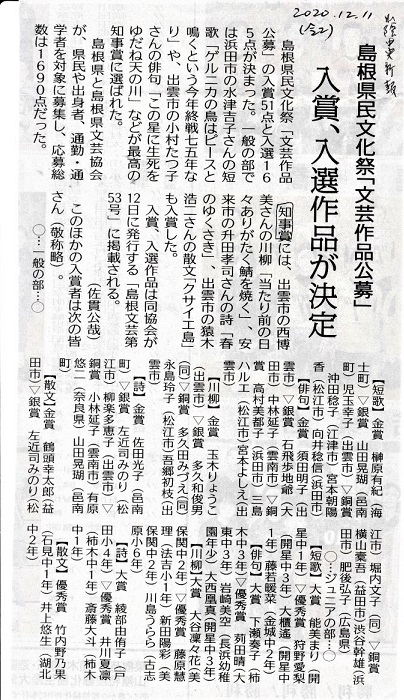

授賞式は12月11日(土)島根県職員会館で行われる予定です。次の写真は、昨年度の詩の部門の授賞式です。

授賞式は12月11日(土)島根県職員会館で行われる予定です。次の写真は、昨年度の詩の部門の授賞式です。 昨年度も詩の部門が文芸の担当でしたが、コロナ禍で「しまね文芸フェスタ」が中止されたため、令和3年度も引き続いて担当することにり詩人連合の洲浜氏が会長を務めます。

昨年度も詩の部門が文芸の担当でしたが、コロナ禍で「しまね文芸フェスタ」が中止されたため、令和3年度も引き続いて担当することにり詩人連合の洲浜氏が会長を務めます。

「

「