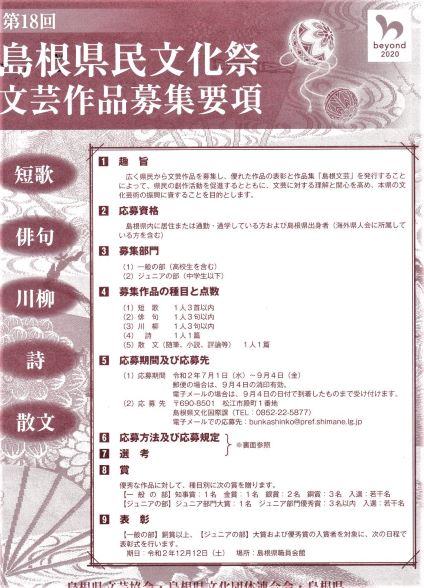

第18回島根県民文化祭の主要行事・「しまね文芸フェスタ」は、9月20日益田市で開催予定でしたが、新型コロナのため中止になりました。今年度は詩部門が担当で、昨年から講師との調整を進めていましたが、残念ながらキャンセルに至りました。文芸作品募集は例年通り行います。どうぞ奮って応募してください。

裏面に詳細があります。チラシは公民館や学校などにも置いてあります。県文化国際課に問い合わせてもいいですし、「島根県民文化祭」ホームページにも掲載してあります。島根出身者なら県外の人も応募できます。「ジュニアーの部」もありますので、小中学生の皆さんも作った作品を送ってください。

裏面に詳細があります。チラシは公民館や学校などにも置いてあります。県文化国際課に問い合わせてもいいですし、「島根県民文化祭」ホームページにも掲載してあります。島根出身者なら県外の人も応募できます。「ジュニアーの部」もありますので、小中学生の皆さんも作った作品を送ってください。

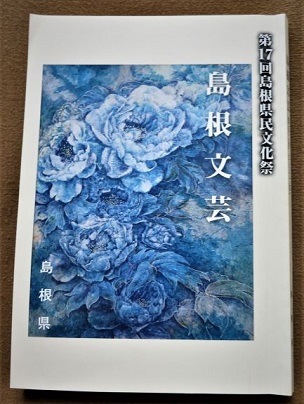

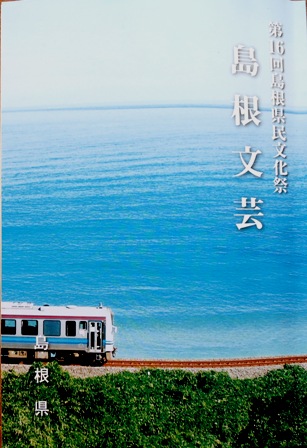

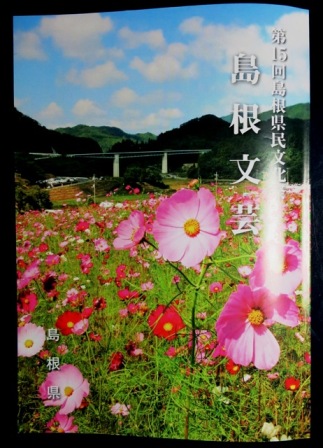

表彰式は12月12日(土)松江の職員会館で行われ、入賞作品を掲載した『島根文芸』が贈られます。次の表紙は昨年度のものです。

次の写真は詩部門の入賞者表彰式です。表彰式のあと、各部門で入賞者を囲んで合評会が開かれます。選者と詩人連合の会員などが参加します。ぼくも毎年出席しています。

次の写真は詩部門の入賞者表彰式です。表彰式のあと、各部門で入賞者を囲んで合評会が開かれます。選者と詩人連合の会員などが参加します。ぼくも毎年出席しています。

『島根文芸』も52号になり、貴重な島根の文芸作品を宝庫にもなっています。小中学生の場合は自分から応募することは滅多にありませんので、学校の先生の指導や勧めで、毎年作品が寄せられます。今年も新鮮な作品が楽しみです。ご協力ください。

『島根文芸』も52号になり、貴重な島根の文芸作品を宝庫にもなっています。小中学生の場合は自分から応募することは滅多にありませんので、学校の先生の指導や勧めで、毎年作品が寄せられます。今年も新鮮な作品が楽しみです。ご協力ください。

(ブログ 詩の散歩道 島根文芸フェスタ 島根県詩人連合 お知らせ 20200702 洲浜)

「島根文芸フェスタなど」カテゴリーアーカイブ

R2, 文化行事、次々と中止です

島根、鳥取は新型コロナヴィールス罹患者ゼロ行進中でしたが、ついにカウントが始まりました。昨夜の時点で松江、出雲地区で10名と報道されていますが、石見も虎視眈々と狙われています。お互いの自覚と努力でブロックしたいものです。

書くのは久しぶりですが、関係する行事がどうなったか、お知らせします。

1.大田市民会館カルチュアー講座「朗読で楽しむ郷土の作品」。集会は中止ということで、まだ具体的に動いていません。先日仁摩の人から、参加したいという電話がありました。近日中にチラシを作成し、5月下旬ごろから始めればと思っていますがどうでしょうか。今年は、自分が読みたい作品、聞いて欲しいものを選んで朗読することにしています。

1.しまね文芸フェスタ運営委員会は27日に松江で開催予定でしたが、中止になりました。更に9月20日益田で開催予定だった「しまね文芸フェスタ」も中止。講師に荒川洋治氏をお願いしていましたが、残念です。島根県文化団体連合会発行のニュースが届きました。昨年一年間の活動がうまくまとめてあります。

1.9月12日予定の劇研「空」主催「第11回朗読を楽しむ」はどうするか、話し合わないといけません。

1.4月18日の予定だった「令和に新たに拓く石見のステージ準備会」(石央文化ホールより案内文書、来年2月初旬に舞台発表の予定)は延期になりました。

1.5月24日予定の「島根県詩人連合理事会・総会」は中止。文書で了解を得ることに来まりました。

1.5月31日三瓶山で開催予定だった「全国植樹祭」は来年に延期。(スローガンの選考委員だったので出席案内がきていました)

1.5月31日予定の「しまね演劇ネット総会」は、目下予定通りです。そのうち案内がくるでしょう。

上の写真は仁摩町公園です。2月23日に宮脇恍太さんの写真展を見に行った時に写しました。こんなに立派な滑り台があるのに、いつ行っても誰も滑っていない。もったいない。子供さんを連れて行けば、大喜びして何度も空から降りてくるでしょう。

(ブログ 劇研「空」の活動報告 お知らせ 詩の散歩道 20200415 すはま)

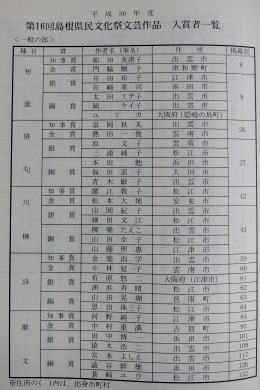

H30 県民文化祭 文芸作品入賞者表彰式

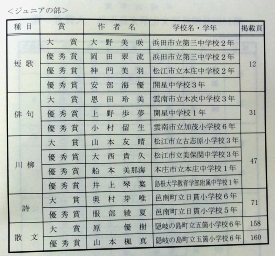

第16回島根県民文化祭の文芸部門の表彰式が12月9日、松江で行われました。一般の部とジュニアーの部で募集していましたが、立派な本になって当日手渡されました。「島根文芸」は51号になります。半世紀の歴史を刻みました。一冊千円で購入できます。

短歌、俳句の知事賞、金賞を見てみましょう。それぞれ奥深い作品ですね。

短歌、俳句の知事賞、金賞を見てみましょう。それぞれ奥深い作品ですね。

「戦争を笑い話にしてた父ほんとの辛さ病室で聞く」(船田美津子)

「海原のごとき八月の青田より不意に草取る人現るる」(門脇順子)

「水害の片付かぬまま稲の花」(富岡秋美)

「秋めくや禅寺の庭石ひとつ」(熱田一俊)

詩部門では、ジュニアーで87篇の短詩の応募がありました。大東中学校のみなさんが大健闘され、いい作品がたくさんありました。表彰式の後は分科会が開かれ、詩部門では、入賞者が作品を朗読し、感想を述べ合いました。今年の審査委員は閤田、川辺、洲浜の三人でした。素敵な作品を、ここで作品を紹介できないのは残念ですが、図書館にはあるはずです。県の国際文化課でも販売しています。来年も是非、多くのみなさんの応募を期待しています。

詩部門では、ジュニアーで87篇の短詩の応募がありました。大東中学校のみなさんが大健闘され、いい作品がたくさんありました。表彰式の後は分科会が開かれ、詩部門では、入賞者が作品を朗読し、感想を述べ合いました。今年の審査委員は閤田、川辺、洲浜の三人でした。素敵な作品を、ここで作品を紹介できないのは残念ですが、図書館にはあるはずです。県の国際文化課でも販売しています。来年も是非、多くのみなさんの応募を期待しています。

(ブログ 「詩の散歩道」 島根文芸フェスタ、島根県詩人連合 20181213 すはま )

H30 黛まどか氏講演 しまね文芸フェスタ

「しまね文芸フェスタ2018」は9月16日、浜田市の「いわみーる」で開催、午前の全体会では、俳句で大活躍中の黛まどか先生の講演「日本人のユーモアと美意識」がありました。大まかに印象に残った言葉を紹介してみます。

フランスの中学の教科書では9割日本の俳句、短歌が載っている。本来日本人は自然を愛でる心が強い。雨の名前でも440もある。苦難をユーモアに変える心もある。満たないもの、不揃いなもの、余白に「美」を見出す心がある。詩は本来自由なのに、何故俳句に枠があるのか、とフランス人に問われ、床運動の例を出し、「枠があるから精いっぱい使おうとするから美しく見えるのですと話しました」。

フランスの中学の教科書では9割日本の俳句、短歌が載っている。本来日本人は自然を愛でる心が強い。雨の名前でも440もある。苦難をユーモアに変える心もある。満たないもの、不揃いなもの、余白に「美」を見出す心がある。詩は本来自由なのに、何故俳句に枠があるのか、とフランス人に問われ、床運動の例を出し、「枠があるから精いっぱい使おうとするから美しく見えるのですと話しました」。

最近の好きな俳句として次のような例を挙げられました。「桜散る遅れて笑う老女にも」「仏壇に先祖込みあふ涼しさよ」「身一つとなりて薫風ありしかな」(岩手県 佐藤勲)「対象との関係でなく普遍的な愛を歌っている」という言葉が胸に響きました。そして、最後の俳句では、多くの人が励まされているとか。文芸が果たす力、役割についても考えさせられました。素敵な講演でした。ありがとうございました。

前日の夜、講師歓迎会があり、黛先生と話しました。第9回「朗読を楽しむ」が終わって浜田へ直行したので、人麻呂の短歌に曲をつけて発表した話をしました。短歌には朗詠があるけど、なんで俳句にはないのですか。作ってみてください」と無茶なことを言ったら、ニコニコ笑って、「考えてみます」と言われました。実現したら面白いことになりますね。写真は大田出身の短歌の大家、藤井さんと黛先生。

前日の夜、講師歓迎会があり、黛先生と話しました。第9回「朗読を楽しむ」が終わって浜田へ直行したので、人麻呂の短歌に曲をつけて発表した話をしました。短歌には朗詠があるけど、なんで俳句にはないのですか。作ってみてください」と無茶なことを言ったら、ニコニコ笑って、「考えてみます」と言われました。実現したら面白いことになりますね。写真は大田出身の短歌の大家、藤井さんと黛先生。

午後の詩の分科会では、自作詩朗読と合評。川辺、閤田、くりす、高田夫妻、米子から成田夫妻、宇部市から永富衛、詩集『青押し』(オオカミ編集室発行)が出て間もない中村梨々さん、地元から植本文子さん、そして洲浜。久しぶりに11人集まり活発な感想や意見を述べ合い、充実した会になりました。みなさん、おつかれさまでした。来年は川柳が担当です。

(ブログ 詩の散歩道 しまね文芸フェスタ 島根詩人連合 報告 すはま)

H30 島根県民文化祭 文芸作品募集〆切迫る9/4

俳句、短歌、川柳、詩、散文の入選作品を掲載した「島根文芸」は、昨年50号に達しました。この7月から作品を公募していましたが〆切が近づいています。9月4日です。参加資格は県内在住者、県外の島根出身者です。ジュニアー部門もありますので、詩など書いている小中学生がおられたら是非すすめてみてください。例年詩部門は20~30作品で減少傾向です。

「島根文芸フェスタ2018」は9月16日(日)浜田市「いわみーる体育館」で開催されます。講師は黛まどかさん、演題は「俳句に見る日本人のユーモアと美意識」9時30分から受付です。前日15日には鈴蘭別館で講師歓迎会があります。詩部門で希望者は是非参加してください。

先日、依頼があり「島根文芸50年」という原稿を書きましたが、発足当時から、何らかの形で係わってきました。しかし当初は錚々たる詩人や書き手がたくさんおられましたが、現存者は少なくなり、その上若い書き手は少数で、この先が思いやられます。どの分野でも大きな課題です。作品応募者が増加していけば少しは希望も見えてくるのですが。時代は活字離れ、文学離れの坂道を転げているかのようです。でも興味がある人は是非応募してください。(ブログ 詩の散歩道 島根県詩人連合 文芸フェスタ すはま 20180817)

H30、しまね文芸フェスタ 浜田市で開催予定(9/16)

「文芸フェスタ2018」は、浜田市の「いわみーる」で9月16日(日)に開催予定です。3月16日に松江で第二回運営委員会、文芸協会理事会が開かれ了承されました。担当部門は俳句。午前の講演の講師は、黛 まどか氏の予定です。午後は部門別交流会です。秋は文化体育行事のラッシュです。早めにお知らせします。詳細は、5月の運営委員会で決まります。

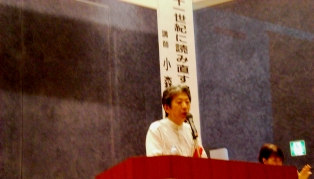

浜田では前回、平成22年に詩部門が担当して県立大学で実施しました。講師は京大学大学院総合文化研究科教授、小森陽一先生、演題は「21世紀に読む鷗外・漱石」。とても示唆に富む話でした。前夜祭も盛大でした。

今回の黛さんの講演も楽しみです。

玄関に活けてあった花です。名前は知りませんでしたが、お客さんが、「わー、ステキな花。わびすけですね。大好きな花です」と言われたので、侘助と知りました。文芸フェスタと無関係です。(ブログ 詩の散歩道 文芸フェスタ すはま)

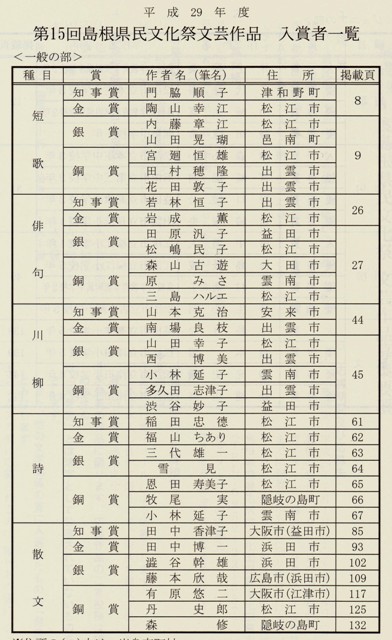

H29,第15回島根県民文化祭 文芸表彰式(12/10)

県民文化祭文芸部門の表彰式が10日松江で行われました。7月から俳句、短歌、川柳、詩、散文5部門で作品を公募。入選作品は招待作品とともに「島根文芸」に掲載されています。50号です。創刊号から書棚にありますが、長い歴史を重ねてきました。

素晴らしい作品が載っています。ちょっとだけ短い作品を紹介してみましょう。

素晴らしい作品が載っています。ちょっとだけ短い作品を紹介してみましょう。

知事賞:「インク跡かすかに残る旧姓の物差し使い娘のゆかた裁つ」( 津和野門脇さん)

金賞:「友達という呪縛を逃れ独りゆく青石畳ひんやりとして」(松江 陶山さん)

俳句知事賞:「放たれて青田の空へこふのとり」(出雲市 若林恒子)

スカッとします。旧かな使いが生きていますね。久しぶりにお会いした若林さん。昔と変わらずハツラツとしておられました。

俳句と詩の表彰式の風景です。場所は松江の職員会館ホール。写真では見えませんが、受賞者以外にたくさん関係者が後ろの席に座っておられます。

俳句と詩の表彰式の風景です。場所は松江の職員会館ホール。写真では見えませんが、受賞者以外にたくさん関係者が後ろの席に座っておられます。

詩部門では応募が21編。残念ながらジュニアー部門の応募作品はありませんでした。来年はぜひ応募してほしいものです。

詩部門では応募が21編。残念ながらジュニアー部門の応募作品はありませんでした。来年はぜひ応募してほしいものです。

表彰式後は、部門別の会でした。詩では、選者だった閤田さん、川辺さん、有原さんと役員として参加した洲浜を含め合計12名。入賞者に作品を朗読していただいて鑑賞し感想を述べ合いました。それぞれ特徴と味のある作品でお互いに学び合えるいい会になりました。作品を紹介するスペースがないのが残念ですが、読みたい人は、島根県文化国際課文化振興室へ申し込めば千円で購入できます。来年もありますので、興味のある人はぜひ応募してください。(ブログ 詩の散歩道 島根県詩人連合 すはま)

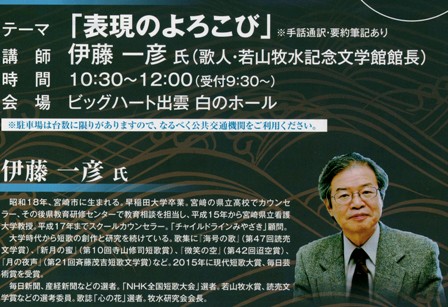

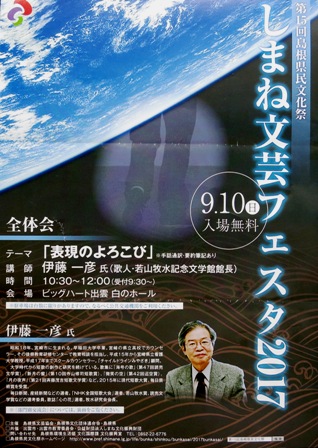

H29,島根文芸フェスタ で伊藤一彦氏講演

今年は出雲のビッグハートで開催されました。担当は短歌部門。毎年一流の講師をお招きしていますが、今年は若山牧水記念館館長の伊藤一彦先生。すばらしい講演でした。

前日の9月9日には先生の歓迎会が開かれ、大田市民会館で8回「朗読を楽しむ」を終えて駆けつけました。「朗読を楽しむ」のパンフレットを渡して、朗読について話しました。古事記や万葉集の時代は大和ことば時代で、それは日本の古層でもあり音声で日本人の魂を表現した。音声による朗読はとても大切だと言われました。先生は早稲田の卒業で当時から和歌を作り研究されました。ほぼ同じ時代なので、何も知らずにキャンパスですれ違ったことがあるかも知れませんね、といって談笑しました。

とても参考になる話しがたくさんありましたが、2,3紹だけ介してみます。

※ 俳句、短歌では「切れ」にとても意味がある。例えば、「古池や/蛙飛び込む/水の音」。2カ所の区切れがある。その空白で立ち止まり、次に何が来るかをイメージする。それがとても大切である。

※ 高校の時の生徒だった俳優の堺雅人とよく話す。先日は、「演技がうまい」とはどういうことか悩むことが多い、と言っていた。うまくなればいいという問題ではない。うまくないけど、「感動する、その人の真心が出ていること」が大切なのではないだろうか、と話した。

※ 作品集をつくることは大切。出版しなくてもまとめて出してしまうと、ゼロになる。ゼロになったら生まれてくるものがある。新しいものが生まれてくる。

※ 若山牧水はいつも貧乏だったから、貧乏は苦痛ではなかった。自分の魂のふるさとはどこかにあるはずだと思っていた。

先生は、全国から高齢者の短歌を募集して選考し、作品集を発行しておられます。その中から紹介されましたが、とてもすばらしい短歌でした。高齢者は書かずにはおれない。つらいこと、かなしいことがいっぱいあるから、といっておられました。

終わって川柳の竹治さんとお礼に行きました。「いつか短歌の朗読をすることがあったら、是非使わせてください」と言ったら、「いいですよ」とのことでした。

たくさん示唆に富んだ話しをありがとうございました。(ブログ 詩の散歩道 すはま)

H29,「島根文芸」作品〆切(9/4)・文芸フェスタ(9/10)

今年の文芸フェスタは出雲で9月10日開催されます。午前中の全体会の講師は伊藤一彦先生。早稲田大学時代から短歌の創作、研究をつづけ、現在は若山牧水記念館の館長です。演目は「表現のよろこび」。午後は分科会。詩部門では自作詩朗読会をやります。誰でも参加自由です。前日夜には歓迎会があります。

平成29年度の「島根文芸」作品募集〆切が近づいています。

入賞作品集・「島根文芸」は今年で50号になり、12月初旬刊行されます。どうぞ応募してください。ジュニア-の部もあります。小中学生は自分で応募する例は少ないので、ぜひ書いた場合は学校単位で応募して欲しいですね。

応募資格

県内に居住または通勤・通学している方および島根県出身者

(海外県人会に所属している方を含む)

募集部門

(1) 一般の部(高校生を含む)

(2) ジュニアの部(中学生以下)

募集作品の種目と点数

短歌:1人3首以内 俳句:1人3句以内 川柳:1人3句以内

詩 :1人1篇 散文(随筆、小説、評論等):1人1篇

応募期間及び応募先

(1) 応募期間 平成29年7月1日(土)~9月4日(月)

(2) 応 募 先 島根県環境生活部文化国際課文化振興室

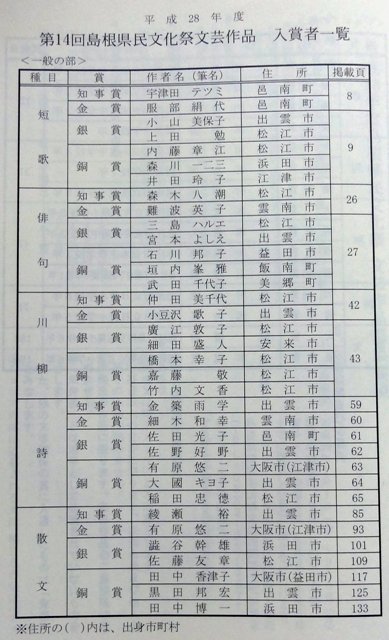

H28 県民文化祭文芸作品表彰式 『島根文芸』49号発行

12月11日、松江で今年度の文芸作品入賞者の表彰式が行 われ、『島根文芸』49号が手渡されました。入賞作品や選評、招待作品、各文芸分野の今年の活動状況などが掲載された202ページの本です。

われ、『島根文芸』49号が手渡されました。入賞作品や選評、招待作品、各文芸分野の今年の活動状況などが掲載された202ページの本です。

今年度は散文部門が担当で池野 誠会長が挨拶をされたあと、短歌、俳句、川柳、詩、散文、の入賞者へ賞状が手渡されました。短歌の知事賞は宇津田テツミさん、金賞が服部絹代さん。共に邑南町、詩では佐田光子さんが邑南町。わが生地ですから、ウレシイ。では大田は?・・・ナ・・・イ・・サビ・・シイ・・ネ・・。

詩部門の入賞者です。金築さん、細木さん、佐田さん、佐藤さん、有原さん、稲田さん、ジュニア-部門では邑南町の日貫小学校のみなさんが作品を寄せてくれました。伸び伸びと書いたいい詩でした。ぜひ来年も応募してください。一般の応募数は24編。この倍くらいあるとうれしいのですが。

短歌や川柳をやっている人たちが詩を書きたくなって応募されるケースが多いようです。俳句や短歌は字数制限という厚い壁と闘って思いを表現する形式ですが、詩は形式が自由ですから、束縛なしで思いを表現してみたくなる気持ちはよく分かります。金築さんは川柳の大家ですが、川柳の批判精神は詩に通じるところがあるのでしょう。いつもリアリティのある心に響く詩を書かれます。それぞれの作品は生活の中で出会った感動や悲しみ、喜び、感慨を書いたものが多いのですが、実感から生まれた詩は心を打つものがあります。

分科会では受賞者の皆さんと、詩人連合の川辺、閤田、有原、洲浜で合評会を開きました。今年は入選作品のなかにも特徴と力量がある作品があり、率直に意見を述べ合うなかで、お互いに学ぶことがたくさんありました。

分科会では受賞者の皆さんと、詩人連合の川辺、閤田、有原、洲浜で合評会を開きました。今年は入選作品のなかにも特徴と力量がある作品があり、率直に意見を述べ合うなかで、お互いに学ぶことがたくさんありました。 作品を読みたい人は島根県文化国際課文化振興室(0852-22-6776)へ申し込んでください。定価は1000円です。過年度の本も年度によっては残部があるかもしれません。

作品を読みたい人は島根県文化国際課文化振興室(0852-22-6776)へ申し込んでください。定価は1000円です。過年度の本も年度によっては残部があるかもしれません。

来年もぜひ応募してください。小中学生は個人で応募するケースはほとんどありませんので、ぜひ学校で取り組んで応募してくださることを期待しています。〆切は7月1日~9月初旬(例年)です。(ブログ「詩の散歩道」島根文芸フェスタなど すはま)