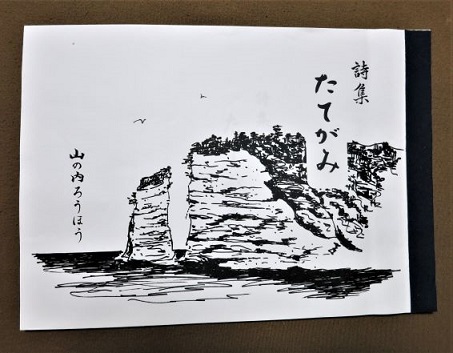

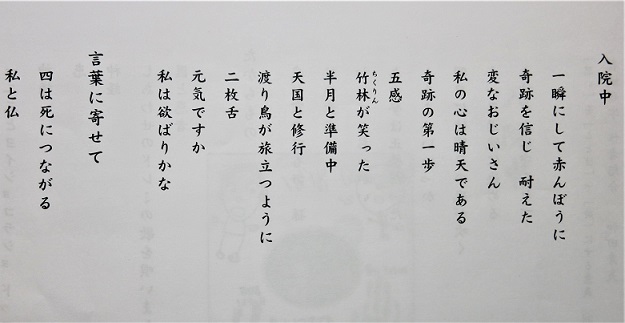

五月のある日、長久町の山内芳朗さんが車に同乗して来られ、「入院中に初めて詩を書きました。見てほしい」と。驚きました!脳出血で入院中に40篇もの詩を書かれたのです!きっと心の内を表現せずにはいられない強い衝動があったのでしょう。約30篇を選んで編集し、9月にA4版の詩集になりました。

冒頭の文章の一部を紹介します:「15歳から建具づくり一筋 65年/48歳の時「松」との出会いで筆を進める/描いた水墨画は数知れず/多くの社寺にも奉納 /地元のこと松のこと 数々の民話として書き残す/ 令和2年三月/81歳の朝/ズボンを履こうとしたら目の前が真っ暗に・・・気付けば病院のベッドの上/「脳出血」/ 入退院後 リハビリ施設に通い/筆は新たな方向へ/ろうほうじいさん第二の創作人生始まる」。以下目次です。

冒頭の文章の一部を紹介します:「15歳から建具づくり一筋 65年/48歳の時「松」との出会いで筆を進める/描いた水墨画は数知れず/多くの社寺にも奉納 /地元のこと松のこと 数々の民話として書き残す/ 令和2年三月/81歳の朝/ズボンを履こうとしたら目の前が真っ暗に・・・気付けば病院のベッドの上/「脳出血」/ 入退院後 リハビリ施設に通い/筆は新たな方向へ/ろうほうじいさん第二の創作人生始まる」。以下目次です。

山内さんには『銀山二世松ものがたり』という著作もあり、このブログでも紹介しています。今回も「ニッチノーマス」の細田次郎さんの尽力によって刊行されました。初めての詩で、いろいろな批評はあるかと思いますが、率直に表現され、詩に馴染みがない人でも良くわかり共感できます。表紙は山内さんか描かれた羽根の「立神岩」です。お孫さんとのコラボでもあり、お孫さん二人の絵や言葉もたくさん挿入されています。

山内さんには『銀山二世松ものがたり』という著作もあり、このブログでも紹介しています。今回も「ニッチノーマス」の細田次郎さんの尽力によって刊行されました。初めての詩で、いろいろな批評はあるかと思いますが、率直に表現され、詩に馴染みがない人でも良くわかり共感できます。表紙は山内さんか描かれた羽根の「立神岩」です。お孫さんとのコラボでもあり、お孫さん二人の絵や言葉もたくさん挿入されています。

本ではありませんが、手軽に作品をまとめて、意中の人たちに読んでもらうというこのような発表形式も貴重だと思います。

「『思い』を『ことば』で『詩』にする意義」という一文を巻末に寄せていますのでPDFで紹介します。

R2,跋文 山内ろうほう詩集『たてがみ』に寄せて 洲浜昌三 6,15

(ブログ 昌ちゃんの詩の散歩道、詩集や本の紹介、地域情報、島根県詩人連合、20201025洲浜)

「地域情報」カテゴリーアーカイブ

R2,しまね伝統芸能祭・講座島根の縄文時代・石見銀山「生活と詩と」

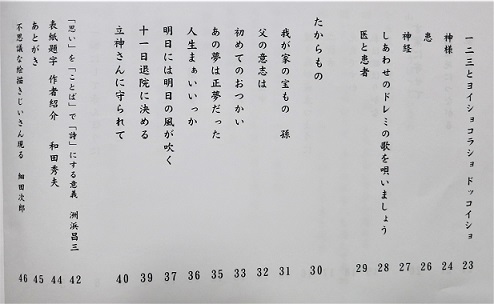

コロナ、コロナで文化行事は中止が多い中で、ちょっと暇ができたので行ってみました。

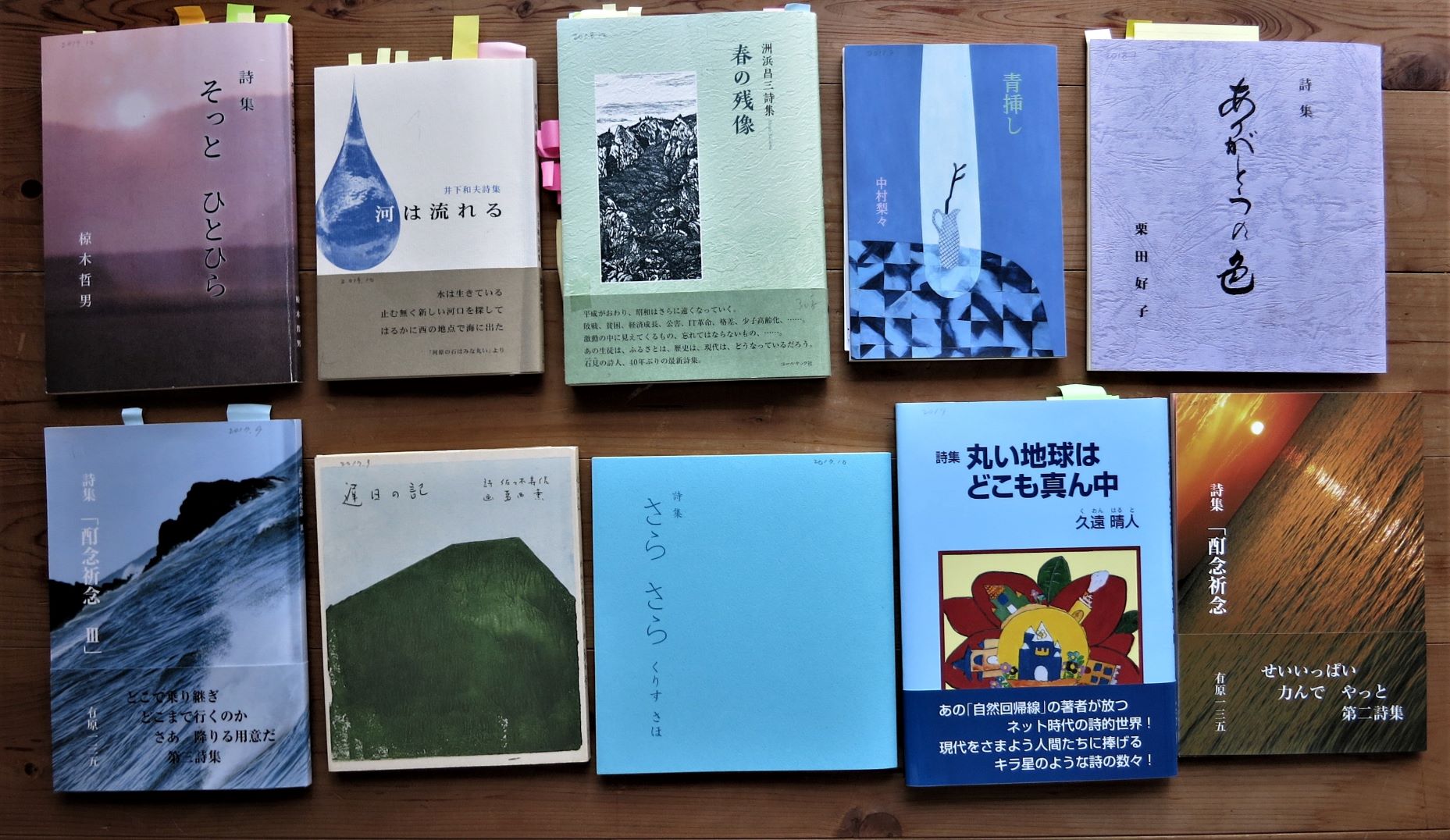

「しまね伝統芸能祭」(10/18サンレディ)では三つの歌が踊りと共に披露されました。「三瓶小唄」は丘 灯至夫作詞、「温泉津小唄」は野口雨情、「大田小唄」は、なんと!目下絶好調のNHK朝ドラ「エール」の主人公、古関裕而です。すごいですね。

山口の狂言も面白かった。「淀江さんこ節」は解説者が抜群!歌だけでなく滑稽な壁塗りの無言劇もよかった。工夫すればいろいろな面白い寸劇ができそう。安来節に似ていると思いましたが、どうなんでしょう。どっちが古いのかな。

山口の狂言も面白かった。「淀江さんこ節」は解説者が抜群!歌だけでなく滑稽な壁塗りの無言劇もよかった。工夫すればいろいろな面白い寸劇ができそう。安来節に似ていると思いましたが、どうなんでしょう。どっちが古いのかな。

17日には三瓶埋没林ミュージアムで、「島根の縄文時代」という講座を聞きに行きました。実際の調査研究に基づいた資料で解説されるので、大いに学ぶことがありました。「月イチガク」として月に一回開催されています。写真は、小豆原の埋没林ミュージアムです。地下の巨大な埋没林は一度見たら忘れられません。圧倒されます。知人が来たとき案内するには最高の場所です。

昨日は、爽やかな日本晴れ!カミサマの用事について、久しぶりに大森へ行きました。群言堂はいつ行っても安らぎますね。心のふるさとです。佐々木寿信さんの詩、藤井保さんの写真などを、じっくり見て回りました。石見銀山資料館の「米」の展示もよかった。奥深いイメージが湧きました。館長さんとも久しぶりに話しました。石見銀山の最後の代官について朗読劇を書いていますが、再調査して書き直す必要があるかも知れません。確実な資料がない歴史は扱いが難しいですね。うっかり誤解の可能性も。

昨日は、爽やかな日本晴れ!カミサマの用事について、久しぶりに大森へ行きました。群言堂はいつ行っても安らぎますね。心のふるさとです。佐々木寿信さんの詩、藤井保さんの写真などを、じっくり見て回りました。石見銀山資料館の「米」の展示もよかった。奥深いイメージが湧きました。館長さんとも久しぶりに話しました。石見銀山の最後の代官について朗読劇を書いていますが、再調査して書き直す必要があるかも知れません。確実な資料がない歴史は扱いが難しいですね。うっかり誤解の可能性も。

10月22日(洲・松)、27日(山・松・吉・ス)は大田三中の演劇指導です。Don’t forget .みなさま!29,30,31は松江で島根県高校演劇大会です。目下鋭意脚本精読中。11月6日は矢上文化センタで高文連文学部門総会です。これから畑打ちです。忙しいコロナ、コロナの秋です。

(ブログ 劇研「空」, 観劇、地域情報、詩の散歩道20201021 すはま)

R2,大田市民会館で「夢育美コンサート」(9/26)

「ユ―メイクミー」長坂行博コンサートが、中ホールで開かれました。新型コロナウイルスの影響でほとんどの文化行事は中止か延期され、大田市民会館では今年初めての文化行事でした。

「YOU MAKE ME」「あなたがわたしを育ててくれる」「夢を追いかけている人生は素晴らしい」。市民会館の地域行育成事業の一環で会館スタッフの全面的なバックアップがあり、50人限定のコンサートでした。数多く作詞作曲をされている長坂先生がギターを弾きながら奥様のキーボード伴奏で10曲あまり歌われました。人の心を癒し、そよ風のようにそっと背中を押してくれるような歌の数々でした。

「YOU MAKE ME」「あなたがわたしを育ててくれる」「夢を追いかけている人生は素晴らしい」。市民会館の地域行育成事業の一環で会館スタッフの全面的なバックアップがあり、50人限定のコンサートでした。数多く作詞作曲をされている長坂先生がギターを弾きながら奥様のキーボード伴奏で10曲あまり歌われました。人の心を癒し、そよ風のようにそっと背中を押してくれるような歌の数々でした。

歌の合間に、その歌が生まれた切っ掛けも語られましたが、歌の背景が浮かび、歌に深みが生まれて印象に残りました。

歌の合間に、その歌が生まれた切っ掛けも語られましたが、歌の背景が浮かび、歌に深みが生まれて印象に残りました。

11月23日には、松江の県民会館で「しまね伝統芸能祭」が開催され、創作音楽劇『琴の鳴る浜』を構成劇風に20分に短縮して、合唱5曲と馬路の盆踊りを上演予定です。その作曲も長坂先生(作詞・洲浜)です。作曲者、演奏者、合唱隊、スタッフという力強いコラボレイターの存在があり実現した舞台です。

(ブログ 劇研「空」詩の散歩道 地域情報20201006すはま)

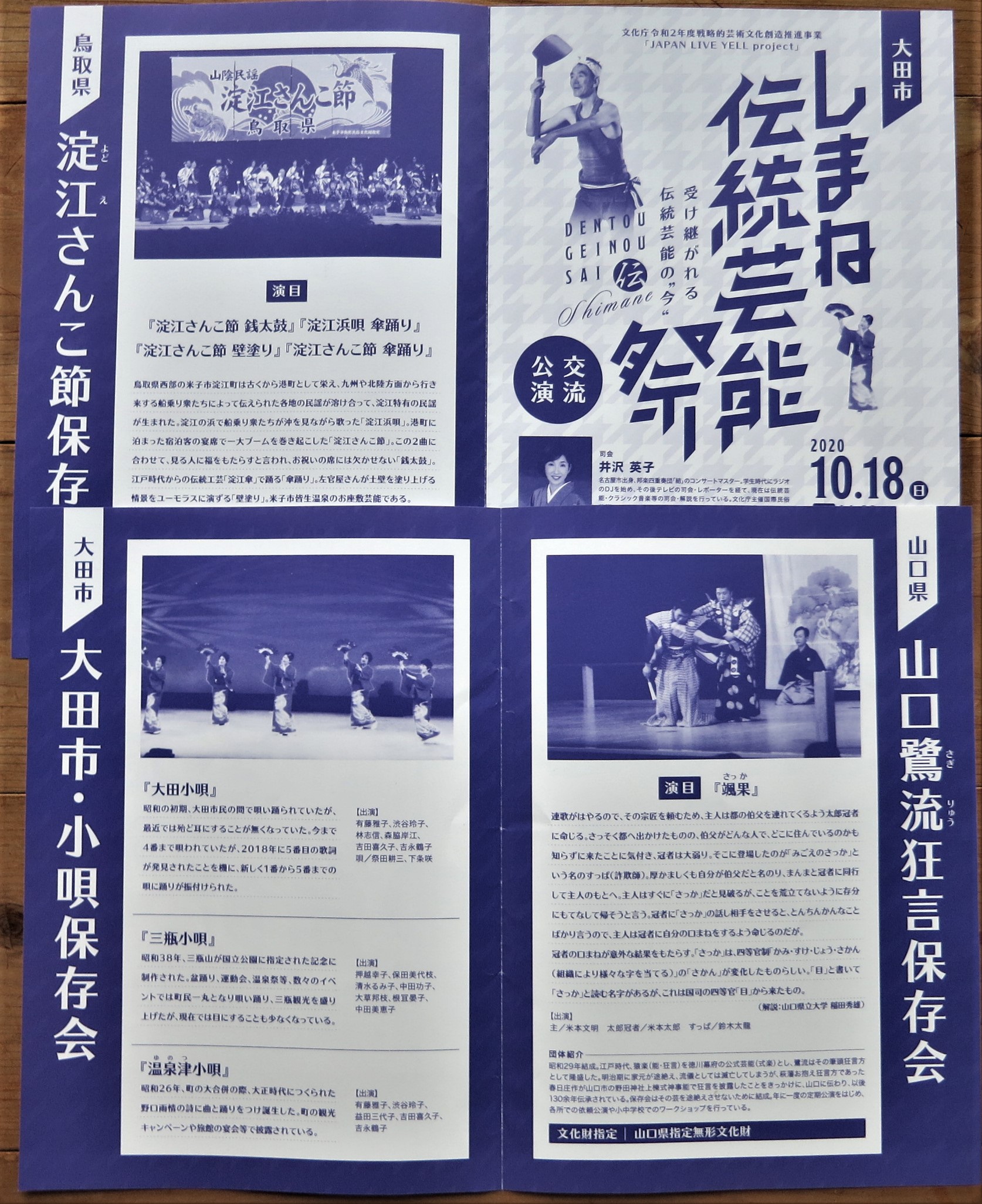

R2,石見で発刊された個人詩集17冊(2020~2010)

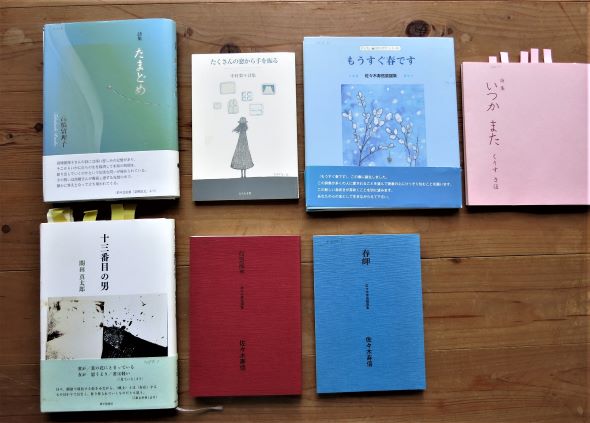

「石見詩人」編集者の高田頼昌さんが、「石見から続々個人詩集発刊」というタイトルで山陰中央新報(4/15)の文化蘭へ寄稿されましたので紹介します。ここでは、井下和夫、洲浜昌三、くりす さほ、栗田好子、椋木哲夫、中村梨々、6名の最近の詩集を取り上げてコメントしています。

ついでに過去の詩集をまとめておきたいと思い、書棚から過去10年分の石見で出版された詩集を年代順に一覧表にしてみました。どの詩集にも素敵な詩があります。各詩集から1,2編選抜してアンソロジーをつくれば、面白い詩集ができるけどなぁ・・・・(沈黙は何を暗示してるのか?)。

発行年月と題名などを一覧表にしてみました。

10年間で、石見で出版された詩集 17冊(1920~2010)

表紙も紹介します。詩集によっては、「詩の散歩道」で書評を載せているものもあります。

つづいて少しづつ整理していきたいと思います。連日、暑い日が続きます。畑の水遣りも手が抜けません。今日は大田准看護学校の英語授業の初日でした。大田準看も今年度で閉校です。18名の男女の皆さんが、熱心に授業に受けておられます。石見は感染者ゼロ行進中ですが、マスク着用、机の間隔確保、手洗いや三密を守っています。感染者ゼロこそ免疫がないから恐ろしい、と言われれば、なんとも、返す言葉がありませぬ。

つづいて少しづつ整理していきたいと思います。連日、暑い日が続きます。畑の水遣りも手が抜けません。今日は大田准看護学校の英語授業の初日でした。大田準看も今年度で閉校です。18名の男女の皆さんが、熱心に授業に受けておられます。石見は感染者ゼロ行進中ですが、マスク着用、机の間隔確保、手洗いや三密を守っています。感染者ゼロこそ免疫がないから恐ろしい、と言われれば、なんとも、返す言葉がありませぬ。

(ブログ 詩の散歩道 詩集や本の紹介 石見の詩集 洲浜)

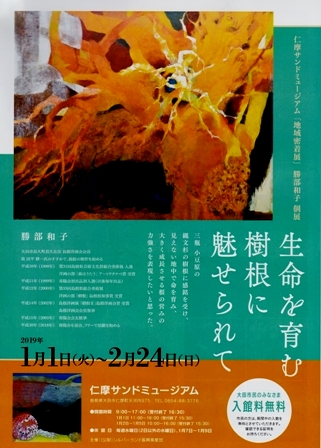

H31, 「樹根に魅せられて」勝部和子さん 仁摩で絵画展

大田市の勝部和子さんの絵画展が仁摩サンドミュージアムで開催中です。先日行って素晴らしい絵と対面してきました。三瓶山の噴火で埋没した埋没林を題材にした作品群です。1月1日~2月24日までです。

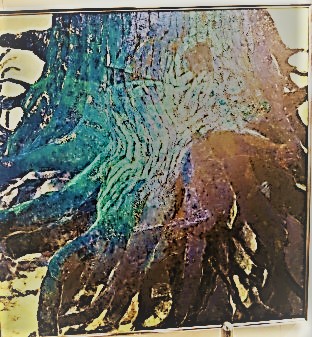

埋没林を見たとき、勝部さんはその魅力に引かれ、許可を得て何日も描きに行ったそうです。命を育む樹根のエネルギーを我がことのように受け止められたのでしょう。実際、たくましい樹根の絵から、強力なエネルギーが伝わってきます。下の絵は県総合美術展で知事賞を受賞した作品です。

絵は30数点展示してあります。植物の生命力をテーマに作品が特徴です。絵画展示用の照明ではないので、光が邪魔をしますが、我慢しましょう。会場を設営してくださったことに感謝です。

絵は30数点展示してあります。植物の生命力をテーマに作品が特徴です。絵画展示用の照明ではないので、光が邪魔をしますが、我慢しましょう。会場を設営してくださったことに感謝です。

「この絵はどうされるのですか?」と聞くと、「家に置くと粗大ゴミですから、写真に撮ってから処分します」とのこと。ああああ、!!処分とは!肉が切られるような思いです。どこか保存してくれる場所はないのでしょうか。埋没林それ自体は魅力ですが、そこから生まれる俳句、短歌、詩、エッセイ、小説、音楽、劇、絵画、各種文化・・・そういう波及があってこそ、埋没林自体の魅力も広がっていくのです。

(ブログ 詩の散歩道 お知らせ 地域情報 2019,2 すはま)

H30 大田市文化祭(11/3,4) 長久町文化祭(11/4)

H30 北 雅行版画展 成功裏に終わる

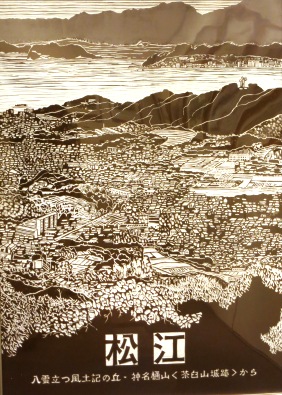

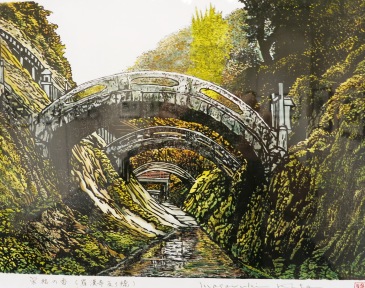

松江の「タウンプラザしまね」で開催されていた北 雅行先生の版画展へ8月31日に行ってきました。連日80人以上の人が来られたとか。ぼくらが言ったときには熊本から夫婦で来ておられました。

約100点展示してあり、ふるさとの風景を彫った作品がたくさんありました。教員になってから一貫してふるさとを描いてきたそうです。素晴らしい作品がたくさんありました。ぜひ行きたいと思ったのは、作品鑑賞と激励もありますが、11月末を目指して詩集発行のために出版社と作品を選考していて、表紙やカットにいい作品はないか偵察も兼ねていたのです。北さんからは、どうぞ自由に使ってください、とOKが出ました。ありがたいことです。そのつもりで見て回りました。いい出会いがありました。北さんは松江の出身ですから、どうしても松江の作品が多く、石見は限られています。でも石見銀山や石見の海岸風景もありました。 石見銀山羅漢寺の反り橋です。力強い作品ですね。どの様な本にするか、カットや表紙はどうするか。これからですが、コールサック社とやり取り中。激励をのためでしょうか、3冊予約します、という人が現れました。さて実現するかどうか。今度は有言実行しなければ信用失墜です。チェスト!(ブログ 詩の散歩道 すはま )

石見銀山羅漢寺の反り橋です。力強い作品ですね。どの様な本にするか、カットや表紙はどうするか。これからですが、コールサック社とやり取り中。激励をのためでしょうか、3冊予約します、という人が現れました。さて実現するかどうか。今度は有言実行しなければ信用失墜です。チェスト!(ブログ 詩の散歩道 すはま )

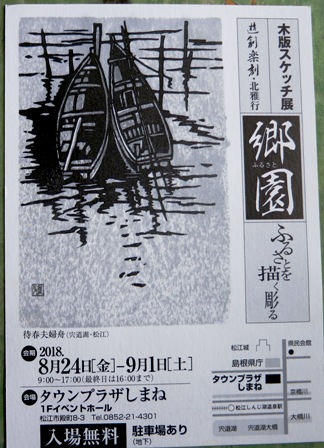

H30 松江で「木版スケッチ-故郷を描くー」北雅行展

松江市の北 雅行さんの木版スケッチ展「郷園(ふるさと)」が、島根県庁前の「タウンプラザしまね」で開かれています。期間は、8月25日~9月1日(土)です。

北さんは美術の先生で、邇摩高校で一緒でした。バスケット部の顧問もしておられました。お互いに若かったのでよく飲む機会もあり芸術論など交わしたものです。年賀状にはいつも故郷を素材にした味のある版画が印刷されていて、毎年の賀状を、何十年も大切に保存しています。いつか詩とコラボをしたいものだと長い間憧れていました。故郷の魅力を、版画で目にすると新しい発見もあります。芸術家の目や心を通して具体化された版画から、今まで気がつかなかった美しさや懐かしさが、そこにあります。北さんをご存知の人は、松江に行かれたら、寄ってみてください。「そういうお前さんは行ったのかい?」。いやぁぁ、まだです。行きます、行きまする。行かねばならぬ訳があるのです。楽しみです。(ブログ 詩の散歩道 お知らせ 地域情報 すはま)

北さんは美術の先生で、邇摩高校で一緒でした。バスケット部の顧問もしておられました。お互いに若かったのでよく飲む機会もあり芸術論など交わしたものです。年賀状にはいつも故郷を素材にした味のある版画が印刷されていて、毎年の賀状を、何十年も大切に保存しています。いつか詩とコラボをしたいものだと長い間憧れていました。故郷の魅力を、版画で目にすると新しい発見もあります。芸術家の目や心を通して具体化された版画から、今まで気がつかなかった美しさや懐かしさが、そこにあります。北さんをご存知の人は、松江に行かれたら、寄ってみてください。「そういうお前さんは行ったのかい?」。いやぁぁ、まだです。行きます、行きまする。行かねばならぬ訳があるのです。楽しみです。(ブログ 詩の散歩道 お知らせ 地域情報 すはま)

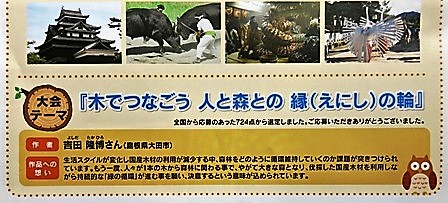

H30,「木でつなごう 人と森との縁の輪」(’20全国植樹祭)

2020年に三瓶北の原で第71回全国植樹祭が開催されます。昭和46年に22回植樹祭が同じ場所で開かれました。当時植えられた松も大きくなっています。大会テーマのキャッチフレーズを植樹祭島根県実行委員会で募集していましたが、724点集まり、数回の審査の結果「木でつなごう 人と森との縁(えにし)の輪」に決定しました。蓋をあけてみると、作者は大田市の吉田隆博さん!

「伐って、使って、植えて、育てる」という人と木と森との関係や循環をとてもうまく表現されました。いいフレーズがたくさんありましたが、選考委員会でも高い評価で決定しました。先日テレビで受賞式が報道されました。おめでとうございます!現在はシンボルマークの募集が終わり、審査が始まります。

「伐って、使って、植えて、育てる」という人と木と森との関係や循環をとてもうまく表現されました。いいフレーズがたくさんありましたが、選考委員会でも高い評価で決定しました。先日テレビで受賞式が報道されました。おめでとうございます!現在はシンボルマークの募集が終わり、審査が始まります。

また三瓶が全国的に注目されます。楽しみですね。

(ブログ 詩の散歩道 地域情報 すはま)

H30,大田ミュージカル講習会の成果「フレンズ」発表(1/21)

大田市民会館の主催事業として今年も「ミュージカルスクール」が、昨年12月から土曜、日曜に6回開かれ、7回目の最終日、21日に中ホールで成果が発表されました。会館スタッフの全面的なバックアップがあり、音響や照明器具などもフル活用。ライトは50台くらい釣込んであり、楽しそうに歌い踊る19人の舞台を彩り浮かびあがらせました。

わずか20分の上演ですから、あっという間におわりましたが、充実した舞台でした。初心者も多いのですが、笑顔を見せ楽しそうに演じていましたので、観客も安心して楽しむことができました。いつものように「風花」の卒業生や現役の経験者たちがしっかりとリードし、中心を固めていました。

わずか20分の上演ですから、あっという間におわりましたが、充実した舞台でした。初心者も多いのですが、笑顔を見せ楽しそうに演じていましたので、観客も安心して楽しむことができました。いつものように「風花」の卒業生や現役の経験者たちがしっかりとリードし、中心を固めていました。

講習の成果発表が目的で、わずか20分の上演なので、ストーリーの骨格披露、という感じでしたが、あちこちでプロのヒラメキを感じました。神話の人物が現在によみがるとき、ホリゾントへ時計を投影して何千年の距離を一瞬の身近な時間として暗示したり、浮き布の池の大蛇が人間に変身する場面では、太鼓と和楽器の演奏とても活きていました。終演後、作曲・編曲を担当された川崎さんと話し、作曲の一端をうかがいました。短期講習とはいえ、3人のプロ(脚本・佐藤万里、演出・三浦克也、音楽・川崎絵都夫)が関わった舞台。超贅沢舞台、超受恵舞台です。短時間の舞台ですが見事に出来上がっています。

現地指導者として、いつものように「レイココンビ」を忘れてはいけません。。歌唱指導は中村玲子さん、振り付け指導は岩根礼子さん。礼子さんは「S3-1」出身なのだ。(わかる人にしかわかりませぬ)当日も動き回って世話をしていました。オツカレ!

山陰中央新報も二回紹介しています。記録として遠景で紹介します。読みたい人は購入するか、1/23,1/25日の石見版を図書館で見てください。こういう舞台での子供さんたちの経験が、内面を豊かにし、いろいろな場面で必ず活きてくることを確信しています。みなさん、おつかれさまでした。(ブログ 詩の散歩道 地域情報 観劇 すはま)

山陰中央新報も二回紹介しています。記録として遠景で紹介します。読みたい人は購入するか、1/23,1/25日の石見版を図書館で見てください。こういう舞台での子供さんたちの経験が、内面を豊かにし、いろいろな場面で必ず活きてくることを確信しています。みなさん、おつかれさまでした。(ブログ 詩の散歩道 地域情報 観劇 すはま)