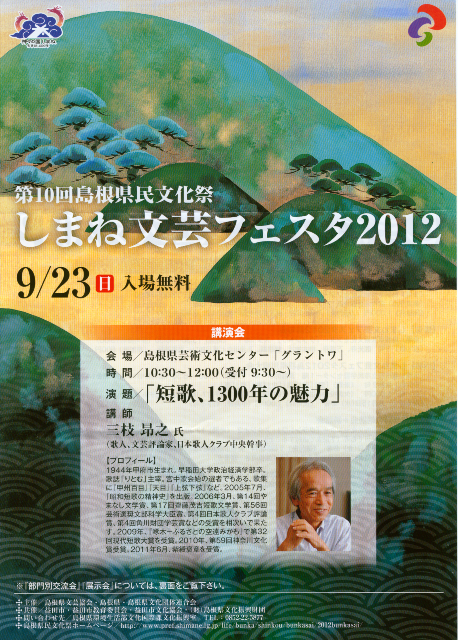

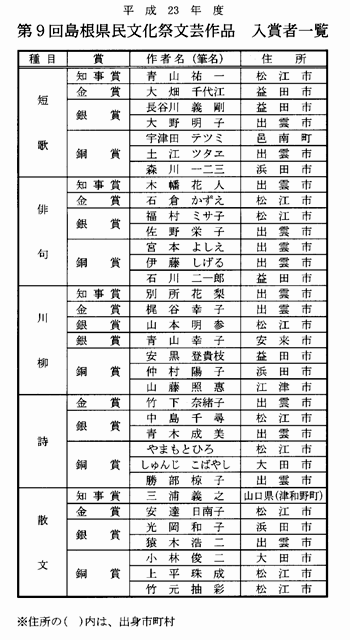

2012年9月23日、益田市のグラントワで、第10回島根県民文化祭「しまね文芸フェスタ2012」が開催されました。今年は短歌部門が担当、津和野の水津正夫さんが会長で前日の夜には島田屋で講師の三枝先生の歓迎会が開かれました。

グラントワはとても広くゆったりとしています。廊下を歩いてもその広さに圧倒されますし、部屋数の多さにもびっくりします。(大田とクラベルナ!)

中庭です。真ん中に水が張ってあります。回り廊下を歩きながら眺めることができます。中央の高い建物は中ホール。大ホールは左手にありますが、見えません。みな石見の赤瓦が使われています。石見特産のものを誇りを持って堂々と生かす。いいですね。

横道にそれました。前夜祭の写真です。当選されたばかりの山本浩章市長や益田の文化協会会長・中野傅さん市会議員も出席。月森遊子俳句協会会長、竹治ちかし川柳協会会長、洲浜詩人連合理事長、高田賴昌「石見詩人」編集者、川辺真島根県詩人連合事務局長も。散文の池野会長などが別の講師の接待で欠席でした。初めてのことで、ちょっと寂しい会になりました。短歌の加藤さんが講師紹介をされましたが、講師の三枝先生からの挨拶がなかったのも初めてのことでちょっと残念でした。(月森、竹治、洲浜3人が大田人とは、ドウシタコトデショウ)

若いさわやかな山本市長や講師の三枝先生のところへ挨拶に行き、立ち話をしました。先生は早稲田の政経学部卒ですが、教育学部のぼくと「2年間在籍がダブっているかもしれませんね」と言われました。何も知らずに大学のキャッンパスですれ違ったことがあったかもしれません。短歌での先生の経歴や受賞歴は数知れません。日本短歌会の重鎮です。昨年は紫綬褒章を受章しておられます。

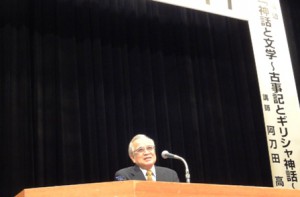

さて、23日の三枝先生の講演はとてもいい講演で学ぶことがありました。演題は「短歌、1300年の魅力」深い内容の話しでしたが、筋の建て方も明確で、資料も用意され、とても分かりやすかった。短歌で例をあげて具体的に講演されたのですが、5つに単純化してまとめておきます。

1.短歌は日々の暮らしを詠う日記代わりの詩型である。

2.短歌は独特の力を持った表現である。

3.短歌発生の諸説の一つ、折口信夫の「まれ人信仰」

4.短歌は日本人の感受性の基本を作ってきた。

5.短歌は人生を反映した長距離ランナーの詩型である。

どの講演でもそのすばらしさは、具体例とその説明や講演者独自の感性による解説にありますが、ここでそんなことを書く暇はありません。5本の骨だけです。美味しい肉は想像してください。

ぼくは講演を、詩に置き換えて聞いていました。1や2、5については正に詩にも当てはまります。長い間書いていけば、だらだら日常を書いた日記より、遙かにエッセンスが凝縮した日記になります。日記は私的なもので公表できませんが、詩や短歌なら本にしたり、雑誌に発表し第三者の厳しい目にさらして批評され、さらに高みを目指す動機にもなり、客観性や普遍性を持った文学にもなります。

2についても同様です。短い言葉は長い説明より遙かに力(人の心を動かし感動させる)を持っています。詩の朗読などは短歌よりも力があるでしょう。

講演の中で河野裕子さんの短歌を紹介されました。他界されたそうですが、永田和宏さんが夫で三枝さんの友人だそうです。永田さんの県民会館での講演も素敵でした。

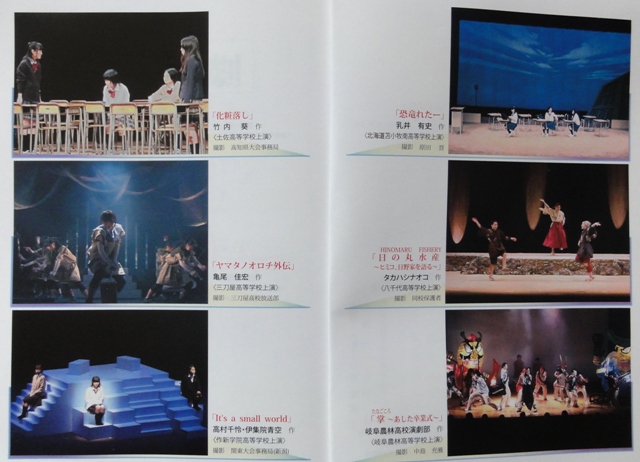

午後は詩の分科会へ出ないといけないのですが、浜田の「石見演劇フェスタ」で上演する『石見銀山旅日記』の初めてのリハと打ち合わせがあり、やむなく浜田へ行きました。

浜田へ行こうと急いでいると、グラントワの廊下で三枝先生にばったり会いました。「とてもいい講演でした。ありがとうございました。講演の中で話された永田先生には数年前に松江で素晴らしい講演を聴かせていただきました」とsuhama said.

益田の駅前が大きく変わっていてびっくりしました。昭和40年から6年間住んでいたのですが、いまは北欧のどこかの街へ行ったかのようです。タクシーの運転手に「街がかわりましたね」と言うと、「駅からグラントワまではね。道は広くなって立派になったけど、人はほとんど歩いちゃおりません」とthe taxi driver said to me.