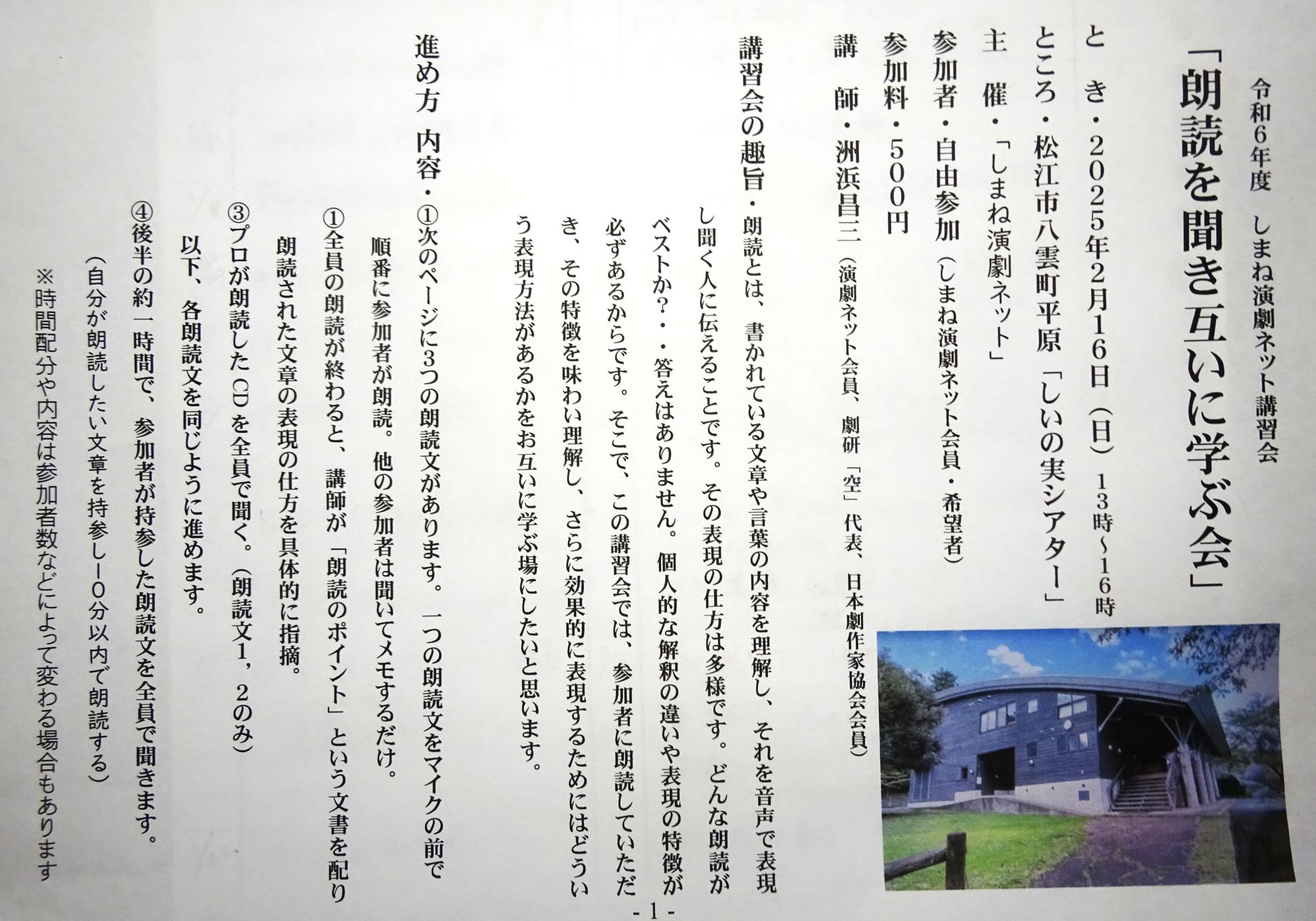

松江市八雲村の「しいの実シアター」で開催された「しまね演劇ネット」の「朗読を楽しみ互いに学ぶ」研修会は無事に終わりました。「あしぶえ」「劇団Yプロ」「きらめき弾」「松ぼっくり」「劇研空」、個人として西藤さん、森山さんなど12名の参加でしたが、充実した研修会でした。

参加者はほとんどが演劇に関わっている人たちなので、教えるのではなく、「それぞれの朗読を聞いて自ら学ぶ」ことを目標にしましたが、成功でした。「朗読を豊かにする様々なポイント」などを書いた10ページの印刷物を作って配布しました。「今まで意識せずに朗読していたけど、具体的にポイントを説明してもらって勉強になった」という感想を嬉しく聞きました。

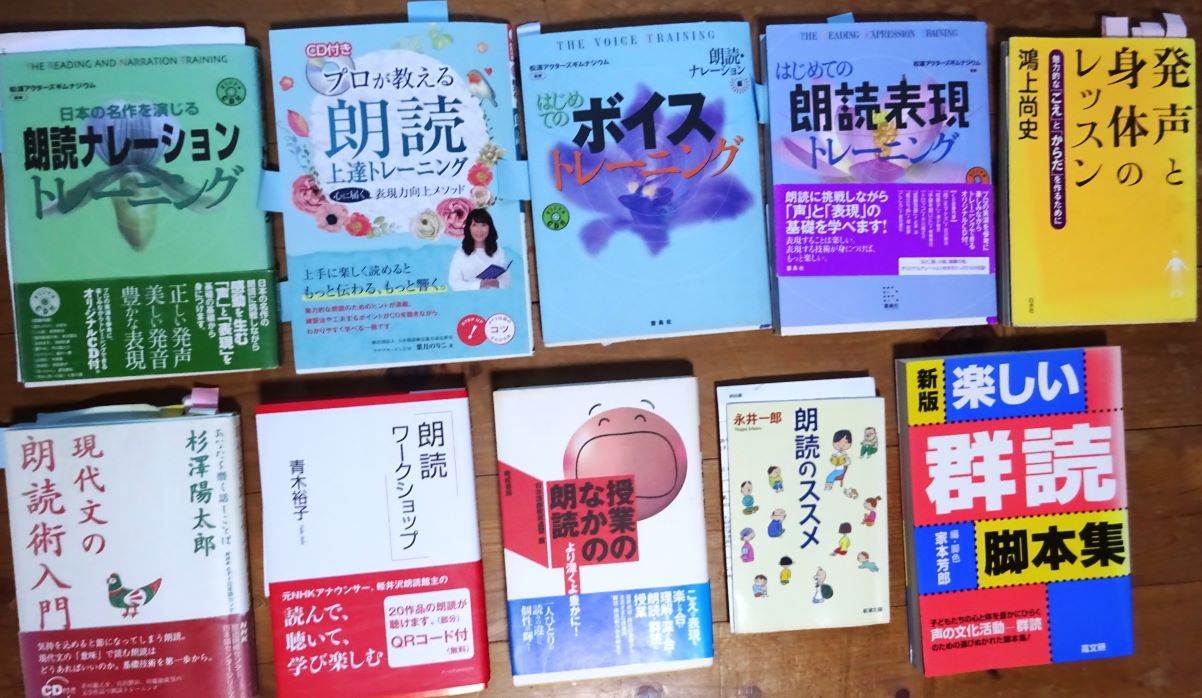

今までに大田市民会館の朗読のカルチュアー講座も開いていましたので、本を参考にしてテキストを作っていました。次のような本です。CDがついた本もあります。参考までに表紙です。 今回の研修会では3種類の作品(「三四郎」「伊豆の踊子」「鳥取城落城と吉川経家」)を舞台で朗読して頂きました。みなさん滑舌はいいし、表現力はあるし、聞いているだけで勉強になりました。こうなると重要なのは演出です。「朗読」として演出するか、「語り」として演出するか。大きな違いが出てきますし効果も変わってきます。プリントの中から一部を紹介しましょう。

今回の研修会では3種類の作品(「三四郎」「伊豆の踊子」「鳥取城落城と吉川経家」)を舞台で朗読して頂きました。みなさん滑舌はいいし、表現力はあるし、聞いているだけで勉強になりました。こうなると重要なのは演出です。「朗読」として演出するか、「語り」として演出するか。大きな違いが出てきますし効果も変わってきます。プリントの中から一部を紹介しましょう。

一、音読・朗読・語り・素読の違い、特徴

1.音読ー正確な発音やアクセント、リズムで文章を声に出して読む。(学校ではこの読み方です)

2.朗読ー作者や作品の意図を理解して内容を汲み取り、それを聞き手に伝えるように感情や表現を込めて声に出して読む。感情表現や抑揚が重要で、聞き手に作品の情景や感動を伝えることが目的です。声のトーン、リズム、テンポ、表情などを使って 聞く人に作品の世界やメッセージを鮮やかに伝えることを目指す。

3・語りー音読や朗読と異なり、語り手自身の言葉で自由に表現することが特徴。落語や講談も語りの一種。

4.素読ー言葉や文章の意味にとらわれずに声に出して読む。

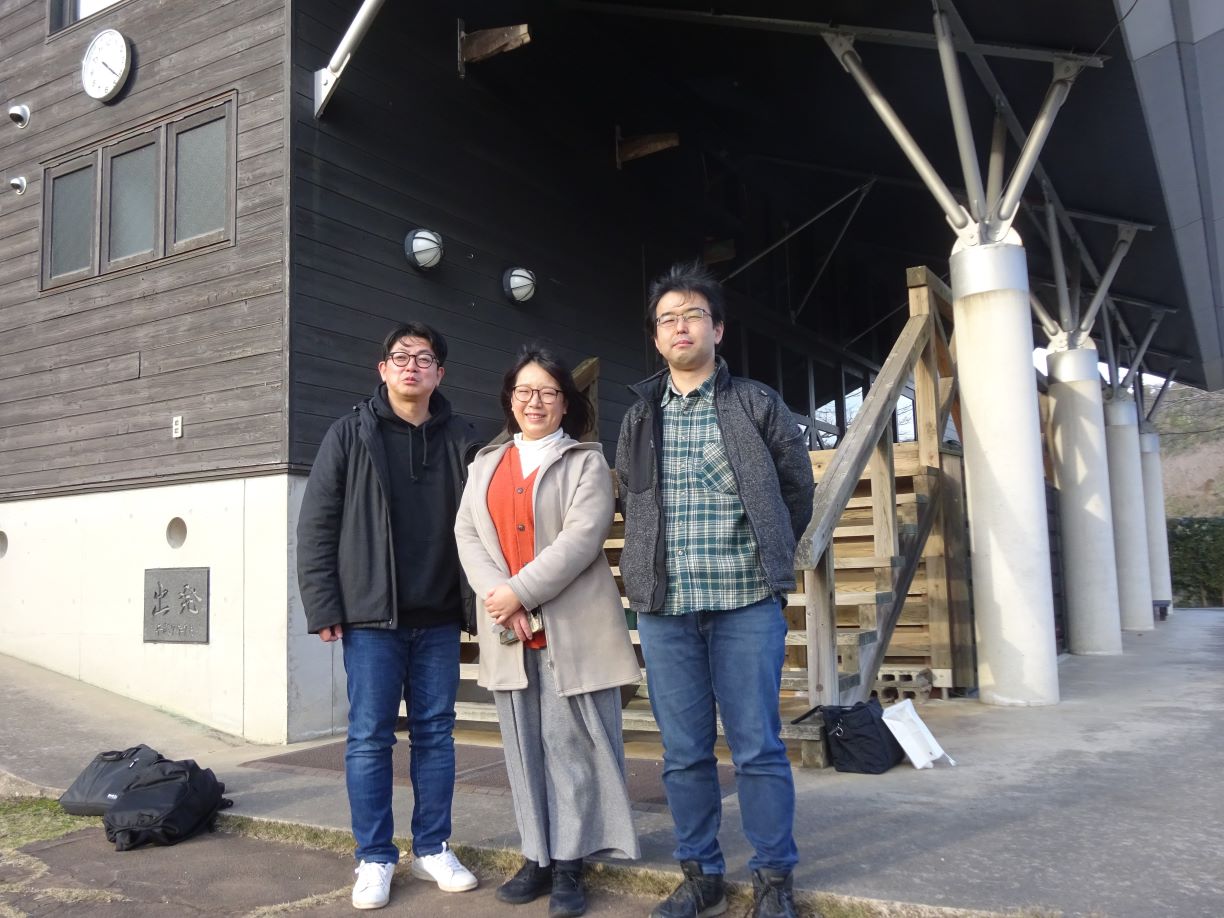

いずれにしても、「作品の解釈と理解」「それを人に伝える表現力」が重要になります。 久しぶりに、ゆいさんに会いました。「琴の鳴る浜」の「お琴さん」です。元気で溌剌としていました。発音がきれいで朗読がとても上手いので改めて感動!幼稚園や学校で読み聞かせもしているそうです。いいですね。

久しぶりに、ゆいさんに会いました。「琴の鳴る浜」の「お琴さん」です。元気で溌剌としていました。発音がきれいで朗読がとても上手いので改めて感動!幼稚園や学校で読み聞かせもしているそうです。いいですね。

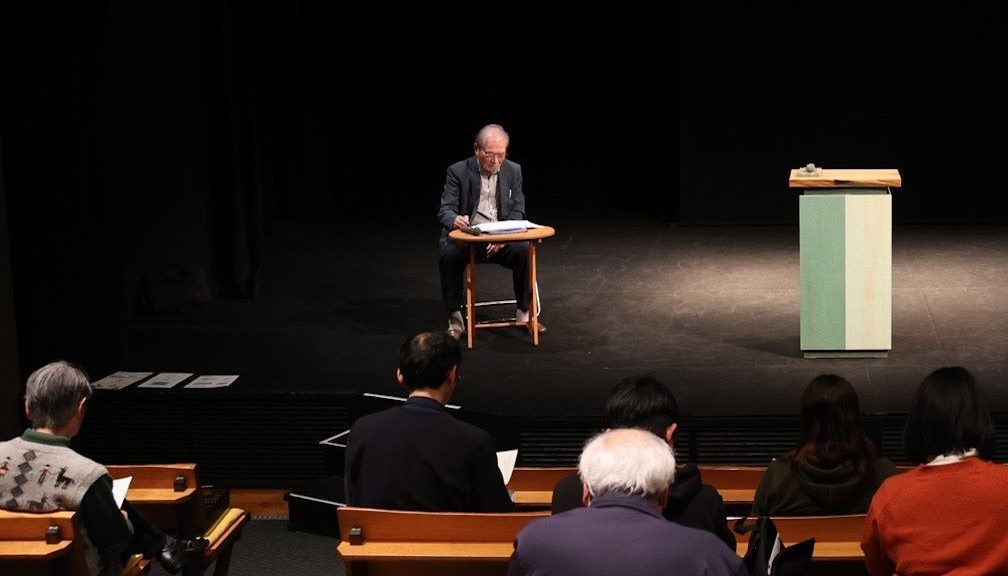

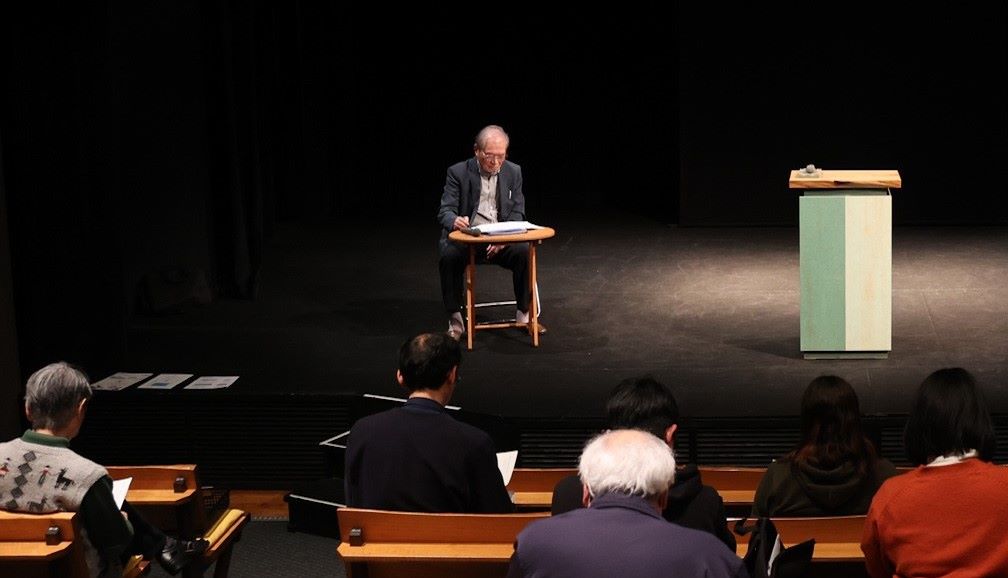

舞台をパチリ!したのは松本君。朗読者は白い演題で朗読しました。参加者のみなさん、おつかれさまでした。お配りした「朗読を豊かにする様々なポイント」を今後も生かしてください。

舞台をパチリ!したのは松本君。朗読者は白い演題で朗読しました。参加者のみなさん、おつかれさまでした。お配りした「朗読を豊かにする様々なポイント」を今後も生かしてください。

(ブログ:劇研「空」演劇だより 朗読研修 20250216洲浜昌三)