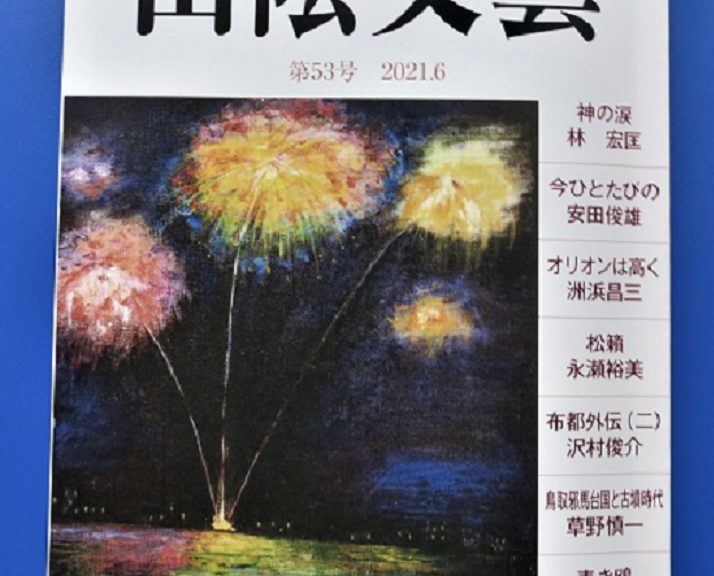

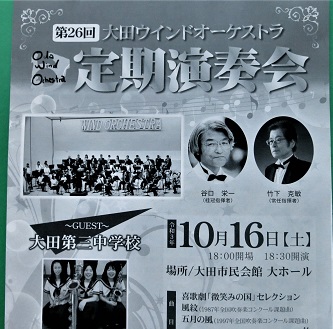

10月26日、大田市民会館で大田ウィンドオーケストラの定期演奏会がありました。待っていたかのように多くの人たちが聴きに来られ、演奏ごとに熱い拍手を舞台へ送りました。大田三中の先生と生徒さんの演奏も素敵でした。

創立時以来長い間、指揮をとってこられた谷口先生から竹下先生へバトンタッチ。長年の功労に花束と熱烈な拍手がおくられました。川本高、大田高で一緒に勤め先生のすばらしさを目の当たりに見てきましたので、ぼくも熱い熱い拍手をワイフと共に送りました。笑顔は昔と変わりません。

創立時以来長い間、指揮をとってこられた谷口先生から竹下先生へバトンタッチ。長年の功労に花束と熱烈な拍手がおくられました。川本高、大田高で一緒に勤め先生のすばらしさを目の当たりに見てきましたので、ぼくも熱い熱い拍手をワイフと共に送りました。笑顔は昔と変わりません。

おつかれさまでした!!!この大田市にオーケストラがあるという喜び、誇りを大切にしたい。みなさん、おつかれさまでした。

おつかれさまでした!!!この大田市にオーケストラがあるという喜び、誇りを大切にしたい。みなさん、おつかれさまでした。

(ブログ:詩の散歩道 地域情報 観劇20,211,016洲浜)