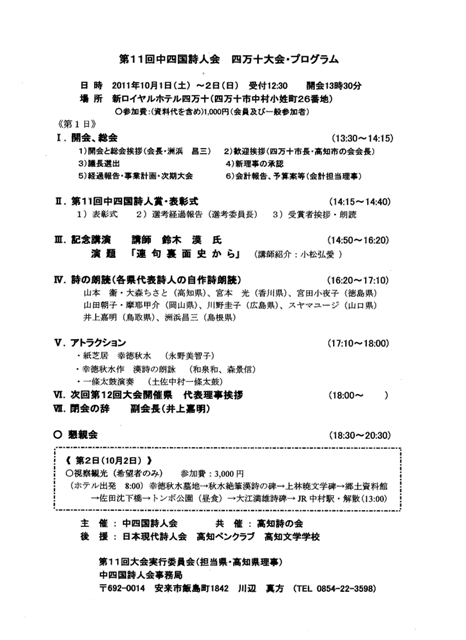

平成23年1月21日、旧島根県立博物館の文化国際化分室で、第32回島根県文学館推進協議会が開かれました。出席者は10名でしたが、「続・島根文学館」の山陰中央新報連載について、また県議会での福田議員の文化行政に関する質問と知事の答弁内容について報告があり、話し会いました。その席で島根の文芸5分野の活動の歴史を書いて新聞に掲載してもらうことを提案し承認されました。

「人物しまね文学館」は人物中心の点です。線(歴史)としての文学者の位置づけが必要で、当然取り上げられるべき人物が出てこないという問題(執筆等の関係者)を幾分でも解消するためにも歴史的な活動を示す必要があります。すでに5分野の文学運動が山陰中央新報に掲載されました。紙幅が限られていて要点を箇条書きしたような評論になったのはやむを得ないことですが、調べたい人の参考になればと考え、整理の意味も兼ねて紹介します。

島根県の文学運動 詩(上)

大正末に第一次黄金時代 〈洲浜昌三〉

島根で発行された詩の同人誌にスポットを当て、県内の詩の歩みを概観してみたい。

日本の近代詩は、それまでの漢詩から新体詩と呼ばれる文語定型詩ではじまった。明治15年に出た西洋の訳詩集『新体詩抄』を源流とし、森鴎外を中心にした訳詩集『於母影』で成熟し、藤村の『若菜集』(明治30)で新体詩は完成したといわれる。更に白秋、露風の文語自由詩を経て、大正の口語自由詩へと発展していった。島根では中央に少し遅れて大正末期から昭和初期にかけて、多くの同人詩誌が誕生し黄金時代を迎えた。プロレタリア作家への弾圧が激化する昭和6,7年以降は創刊も減り、昭和15年から敗戦にかけては詩誌の誕生はなかった。

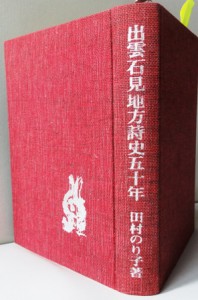

田村のり子著『出雲石見地方詩史50年』では、島根で最初の詩誌は、大正7年出雲今市で旧制杵築中学の日野よしゆき、錦織秀二、岸野生花らが創刊した『草原』だろうと推定している。彼らはその後文芸誌『森の中』や『塑像』を創刊した。

古くから短歌が盛んだった大社では大正10年に錦織天秋、上野一郎など多くの文学青年が集まり郷土草社(後に山陰詩人社と改名)を結成し、『ふるさと』『水明』(後に『日本海詩人』、廃刊後は文芸誌『出雲』)を創刊して活発な活動をした。安部宙之介や温泉津の木嶋俊太郎も『水明』の同人だった。

大社にいて島根詩壇に長期にわたり大きな影響を与えたのは安部宙之介であった。後に日本詩人クラブ会長にもなった安部は、昭和4年から15年まで旧制大社中学で教え、『木犀』『森』『詩・研究』を発行した。多くの詩人が励まされ、教え子が詩誌を興し活躍した。大谷従二、音羽融、中沢四郎らは詩誌『なぎさ』、桑原文二郎『白い花』、中塚博夫『山陰詩人』(現行の詩誌とは同名異誌)、松田勇は戦後に『詩文学』『山陰詩人』を創刊した。安部夫人も昭和4年に『あけみ』(後に『女人文化』)を中心になって創刊した。

松江では大正9年に金沢芳雄、山部茂の詩誌『ひよどり』が誕生した。1号雑誌だったがそれを母体に青壺詩社が結成され雑誌『青壺』を発行し活発に活動した。解散後の大正13年、松江詩話会が生まれ『松江詩人』を発行、4年間華々しい活動をした。長谷川芳夫、坂本精一、貴谷昌市、佐々木春城など優れた詩人や詩論家が揃っていた。栗間久、宍道達なども途中で参加した。昭和3年に島根師範学校へ赴任した木島俊太郎は『十字架』などの詩誌を発行し校友会誌『阿羅波比』に詩を書き吉儀幸吉、音羽融など多くの学生に影響を与えた。昭和3年に旧制松江高校で森脇善夫を中心に結成された淞高詩話会も活発に活動し多くの文学者や詩人を輩出した。布野謙爾、花森安治、田所太郎、宍道達、藤原治、宗寂照、田村清三郎、山本清、小原幹雄など多士済々である。

石見では大正11年、大国小学校の松村勇が月刊誌『心閃』を創刊、粕淵へ転任してからは『詩巡礼』を発行した。大田には山田竹哉などの『群像』、温泉津では木嶋俊太郎や渡利節男らの文芸誌『赤裸』もあった。昭和5年には中島雷太郎や中島資喜らが静窟社を結成して『静窟』を創刊(後に『山陰詩脈』と改名)した。時は日本が軍国主義を強めていった頃で昭和9年に警察からの不当な介入もあったが5年間で49輯は長命であった。同人だった和田快五郎は『島根詩人』を創刊し7輯まで発行した。

出雲の知井宮では昭和10年に野尻維三男、山本善二、木村富士夫などが『幌馬車』を創刊。岡より子を選者に迎え多数の会員を擁して3年間活発に活動した。その他に安来では大正11年に佐々木春城などの『曼荼羅』が4号まで発行され、大東では大正13年ごろ土谷幸助らが発行した『炎上』があった。当時の山陰新聞、松陽新聞は入選した詩を競って掲載した。これは若い詩人を刺激し詩の大衆化に大きな役割を果たした。 ( 島根県詩人連合理事長 石見詩人同人 )