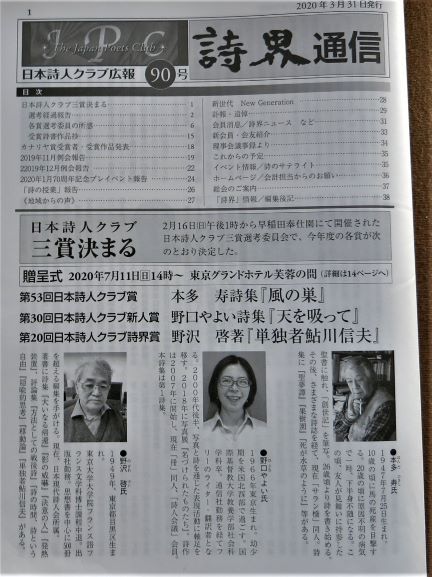

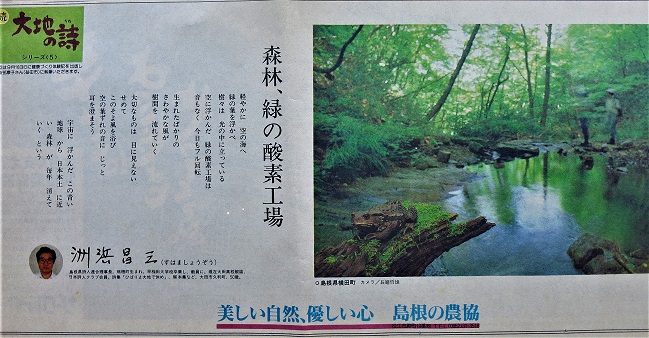

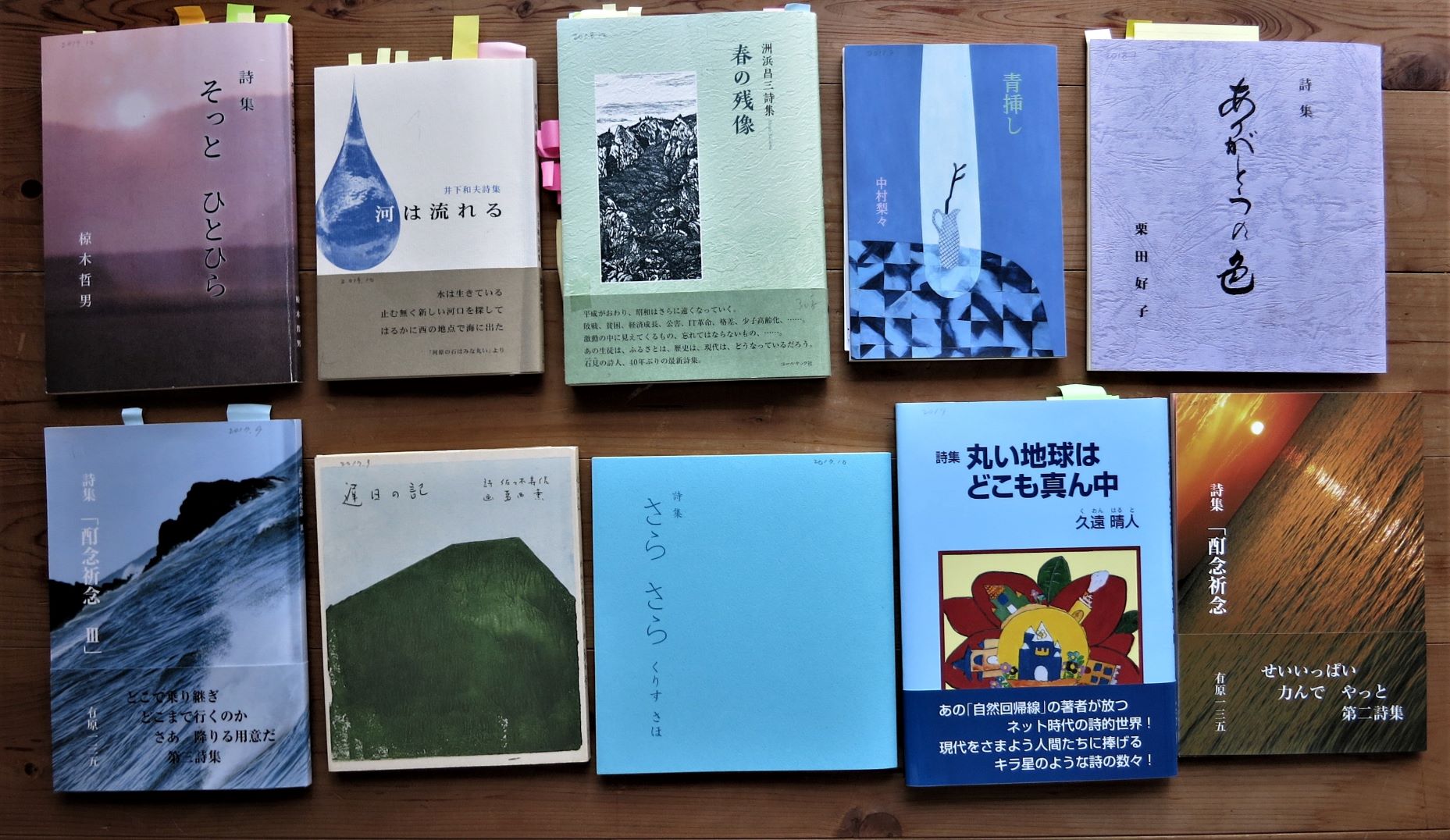

「石見詩人」編集者の高田頼昌さんが、「石見から続々個人詩集発刊」というタイトルで山陰中央新報(4/15)の文化蘭へ寄稿されましたので紹介します。ここでは、井下和夫、洲浜昌三、くりす さほ、栗田好子、椋木哲夫、中村梨々、6名の最近の詩集を取り上げてコメントしています。

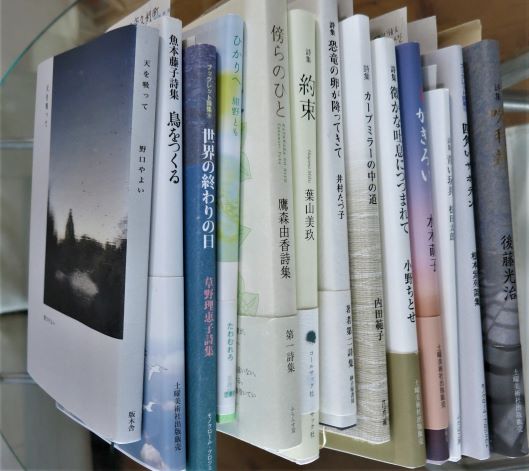

ついでに過去の詩集をまとめておきたいと思い、書棚から過去10年分の石見で出版された詩集を年代順に一覧表にしてみました。どの詩集にも素敵な詩があります。各詩集から1,2編選抜してアンソロジーをつくれば、面白い詩集ができるけどなぁ・・・・(沈黙は何を暗示してるのか?)。

発行年月と題名などを一覧表にしてみました。

10年間で、石見で出版された詩集 17冊(1920~2010)

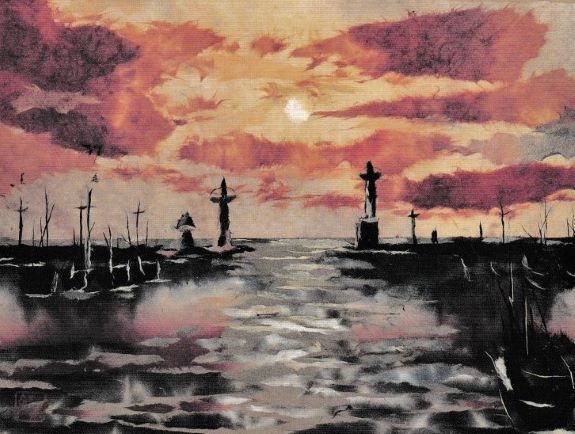

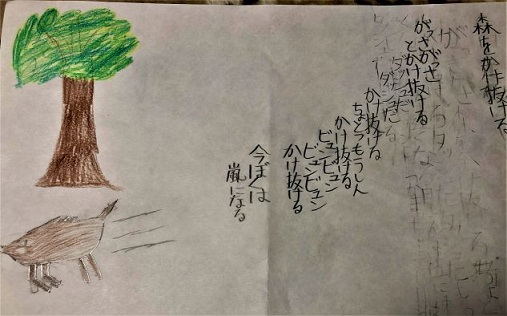

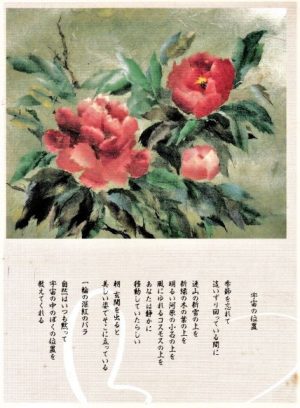

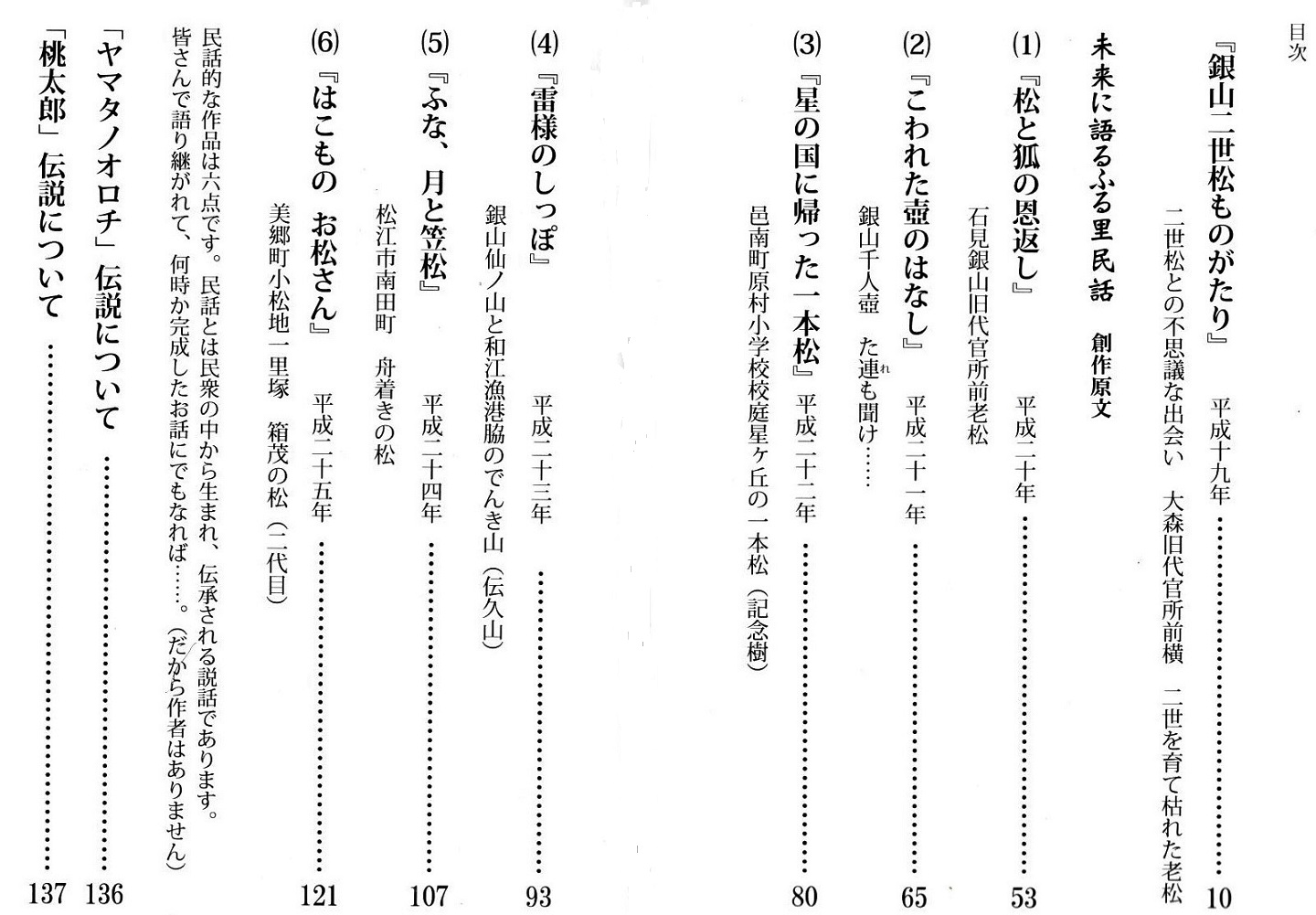

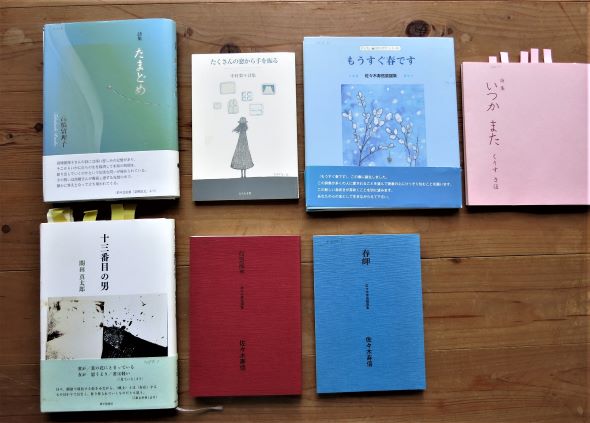

表紙も紹介します。詩集によっては、「詩の散歩道」で書評を載せているものもあります。

つづいて少しづつ整理していきたいと思います。連日、暑い日が続きます。畑の水遣りも手が抜けません。今日は大田准看護学校の英語授業の初日でした。大田準看も今年度で閉校です。18名の男女の皆さんが、熱心に授業に受けておられます。石見は感染者ゼロ行進中ですが、マスク着用、机の間隔確保、手洗いや三密を守っています。感染者ゼロこそ免疫がないから恐ろしい、と言われれば、なんとも、返す言葉がありませぬ。

つづいて少しづつ整理していきたいと思います。連日、暑い日が続きます。畑の水遣りも手が抜けません。今日は大田准看護学校の英語授業の初日でした。大田準看も今年度で閉校です。18名の男女の皆さんが、熱心に授業に受けておられます。石見は感染者ゼロ行進中ですが、マスク着用、机の間隔確保、手洗いや三密を守っています。感染者ゼロこそ免疫がないから恐ろしい、と言われれば、なんとも、返す言葉がありませぬ。

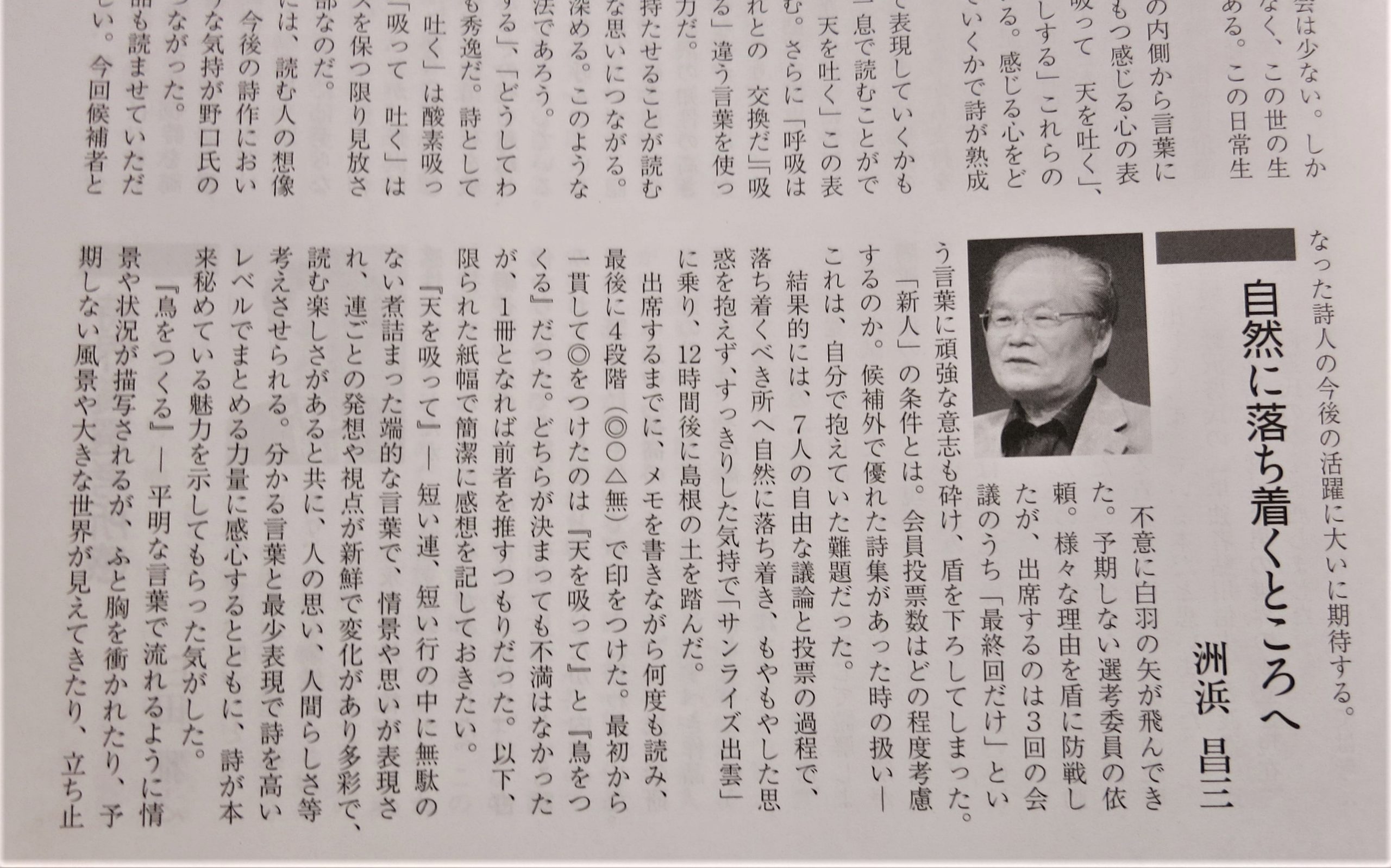

(ブログ 詩の散歩道 詩集や本の紹介 石見の詩集 洲浜)