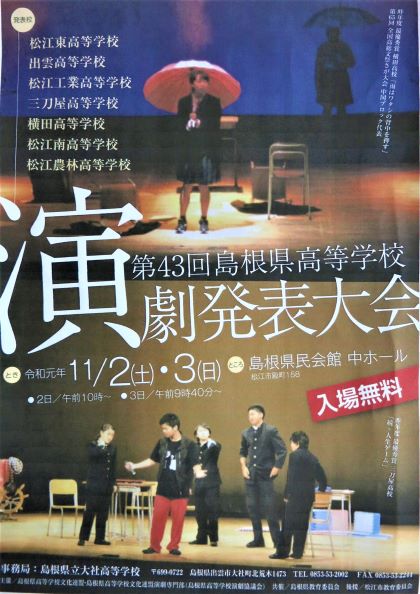

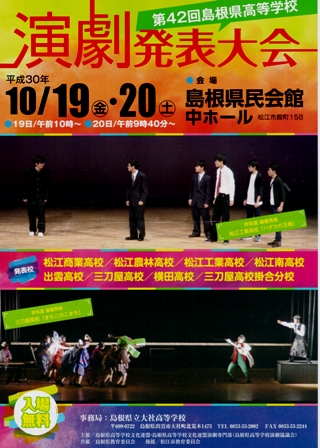

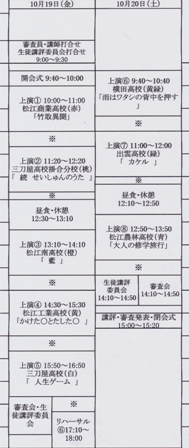

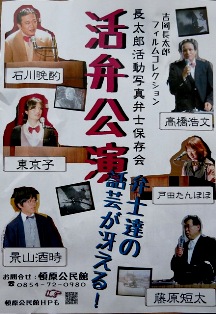

今年度は松江の県民会館で21,22日に開催、各県代表11校が上演します。誰でも観劇できます。無料です。高校生らしい溌剌とした舞台をご覧ください。各校上演時間は1時間です。上演順を紹介します。

21日 9:50~松江工業高校 11;10~岡山県鴨方高校

13:00~広島商業高校 14:20~山口光丘高校

15:40~米子東高校 17:00~三刀屋高校

22日 9:20~倉吉東高校 10:40~山口高校

12:30~尾道中・高等学校

13:50~明成学院高校 15:10~松江南高校

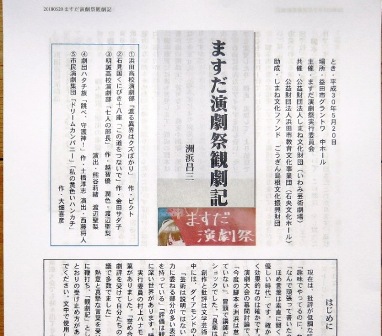

演目などを知りたい人は、PDFを開いてみてください。これは岡山の末安哲先生が作成されたものを送っていただきました。

「第57回高校演劇中国地区大会 各県出場校紹介」

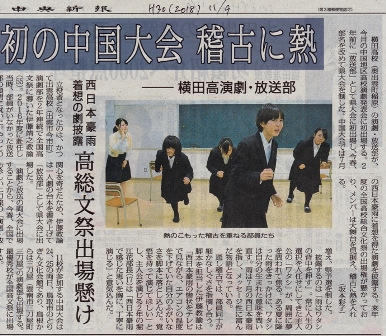

島根は開催県なので3校出場します。県大会ではそれぞれ特徴がありましたが、高校生らしい創意工夫が生き、楽しく、しかも見応えのある劇もありました。昨年同様期待しているところです。岡山の鴨方高校は、中国大会初出場!顧問は大田高校演劇部で一緒に活動した森脇健くん(NO,先生)。岡山工業では連続出場、鴨方へ移って(多分)二年目の快挙です。これまた楽しみです。

(ブログ 劇研「空」 詩の散歩道 高校演劇 20191219 すはま)