11月3日秋晴れの午後、3人のgrandchildrenを乗せて富山へ行きました。9号線から三瓶山方面へ曲がると山陰道の工事中。やがて要害山、三瓶山が見えてきます。

富山は谷が深く、急斜面の広い土手も多いのですが、いつも草が刈り取られていて心が洗われます。大変だろうな、と御苦労に頭がさがります。景観維持には時間と労力が必要です。しばらく進んで、吉田正純さんの野外彫刻を要害山をバックにしてパチリ!不安定な曲線が重い長方体を支えている像が印象に残ります。

富山は谷が深く、急斜面の広い土手も多いのですが、いつも草が刈り取られていて心が洗われます。大変だろうな、と御苦労に頭がさがります。景観維持には時間と労力が必要です。しばらく進んで、吉田正純さんの野外彫刻を要害山をバックにしてパチリ!不安定な曲線が重い長方体を支えている像が印象に残ります。

道を下って少し登ったところに白い彫刻が目を惹きます。こんな彫刻があちこちにあれば、きっと魅力のある山村になりでしょうね。旧富山小学はしっかりした立派な建物です。驚き感心しもったいないと思いました。竹内さんからコーヒーとココアを入れていただき、校舎を見て回りました。部屋がたくさんあります。

道を下って少し登ったところに白い彫刻が目を惹きます。こんな彫刻があちこちにあれば、きっと魅力のある山村になりでしょうね。旧富山小学はしっかりした立派な建物です。驚き感心しもったいないと思いました。竹内さんからコーヒーとココアを入れていただき、校舎を見て回りました。部屋がたくさんあります。

詳しいことは知らずに来たので、2部屋くらいの展示を想像して来たのですが、一階と二階の教室を全て使って彫刻が展示してあったのでびっくりしました。、60名近い全国の作家の彫刻や絵が70点くらい展示してあるのです。本格的です。驚くと共に運搬や展示は大変だったことと思いました。内田紀子さんの作品は魚に導かれて部屋へ入っていくと海底へ来たかのような不思議な世界です。

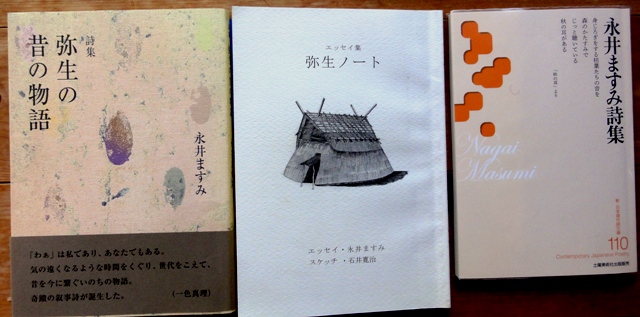

6日で終わる展示もありますが、大部分は20日まで展示される予定です。音楽の演奏や工作指導、その他のイベントも併行して行われるそうです。晩秋のひととき富山の山村風景を味わい大田では滅多に見られない現代彫刻美術作品を鑑賞してみてください。内田さんと話して絵のことを了解していただきました!これがmain purposeだったのです。2月の経家に念願の絵が!(blog「詩の散歩道」すはま)