2026年が始まりました。昨年中はいろいろとありがとうございました。劇研「空」は発足して27年目になります。「地域の歴史、文化の掘り起こしと再創造と舞台化」「独自性と普遍性の追求」を目標に身の丈にあった活動を続けてきました。

今年はどうするか、まだ決めていませんが、8日の会合で話し合う予定です。

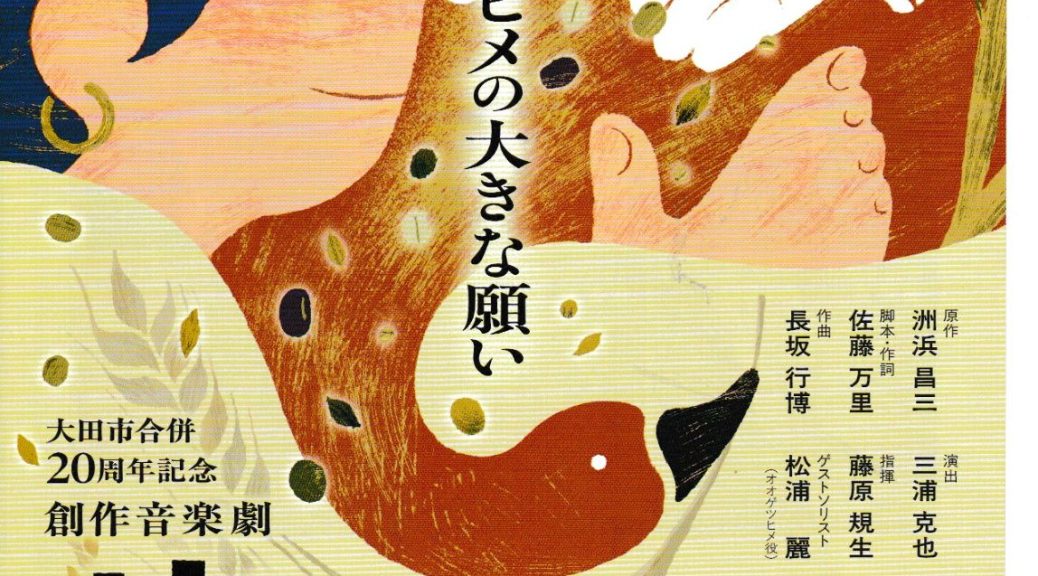

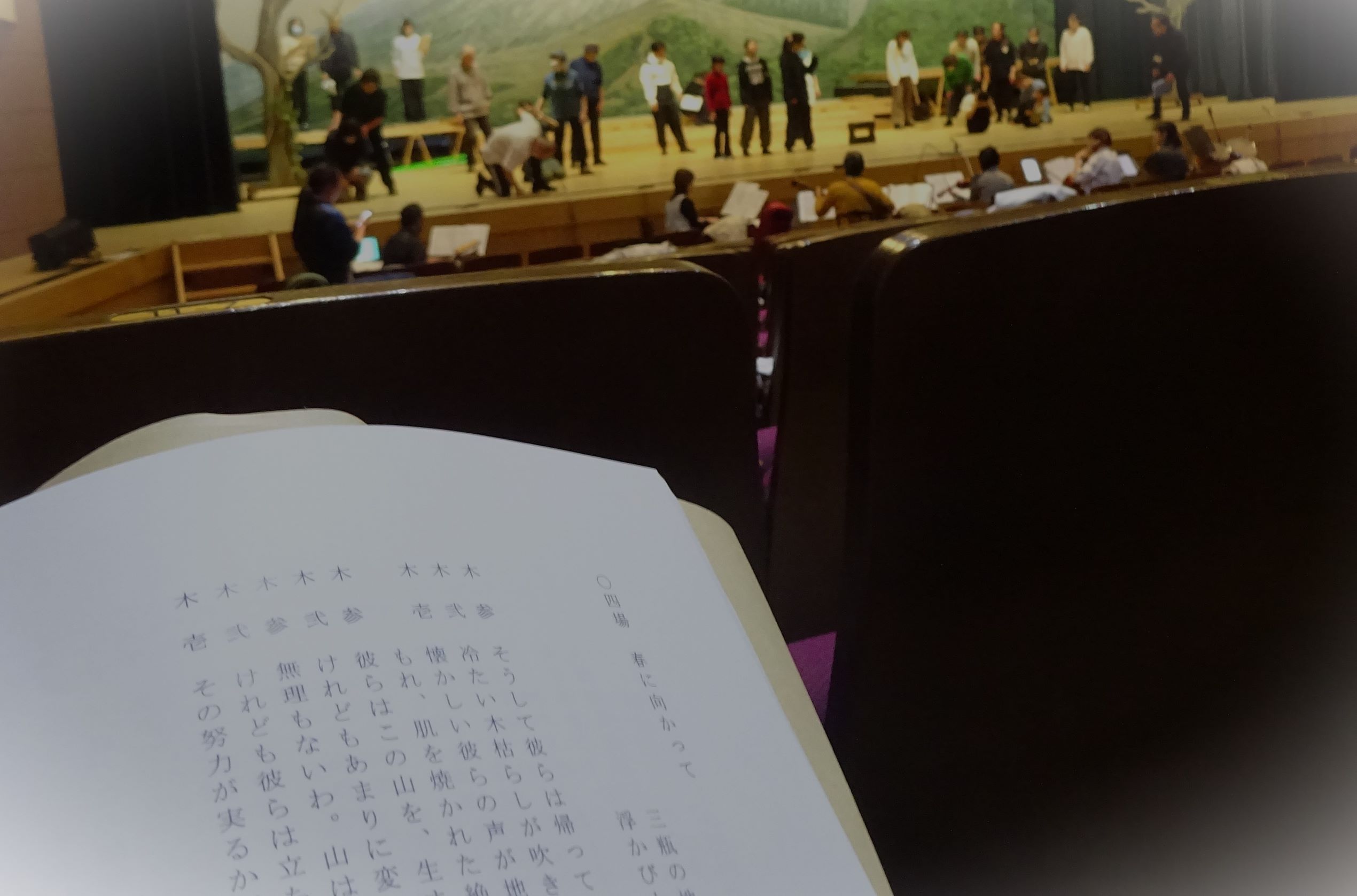

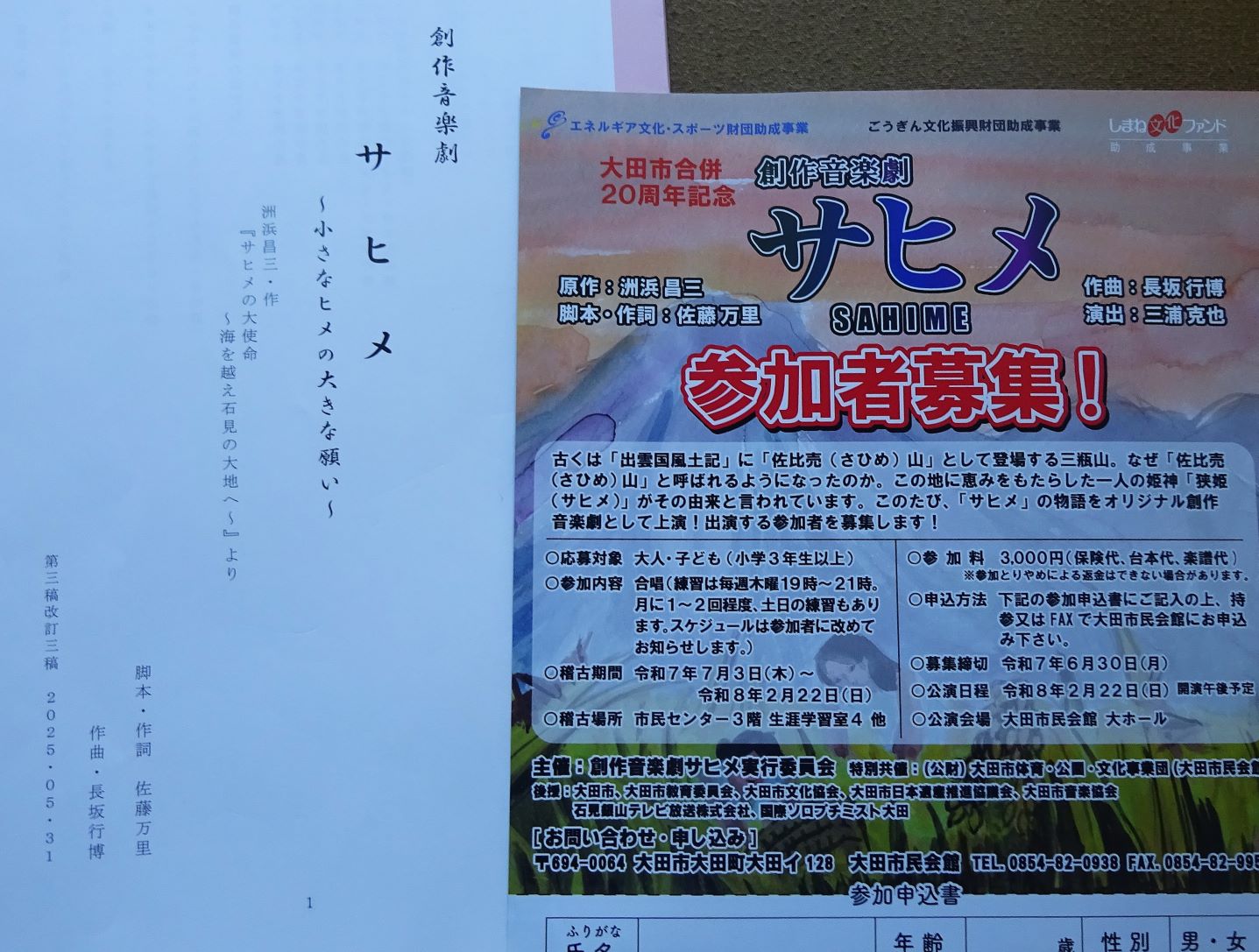

昨年7月から創作音楽劇「サヒメ」の練習がつづいています。2月22日公演を目指して市民40名以上が出演。「空」のメンバーも6人が舞台に立ちます。東京から演出、指揮、歌手を招いて金、土、日にはハードなスケジュールも控えています。当面はその練習に集中です。

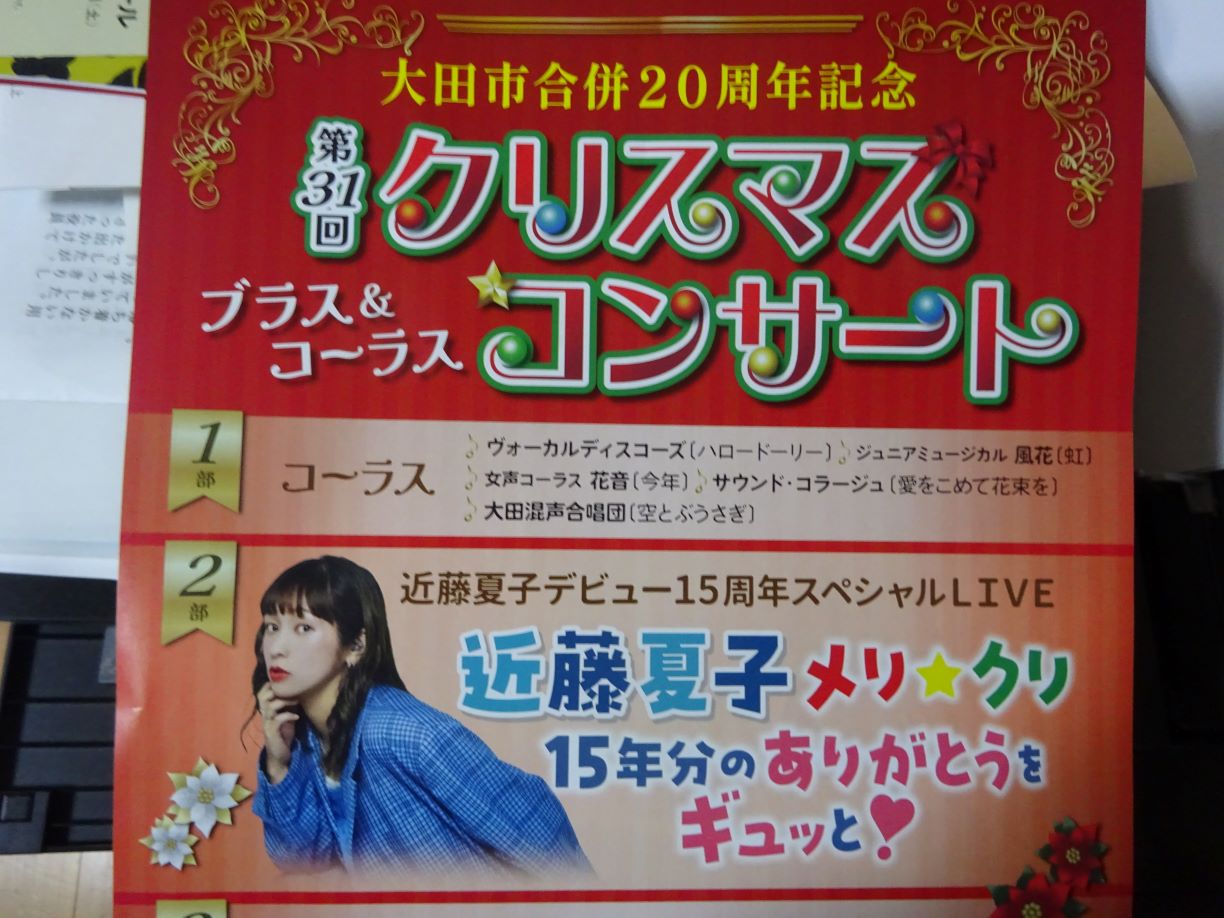

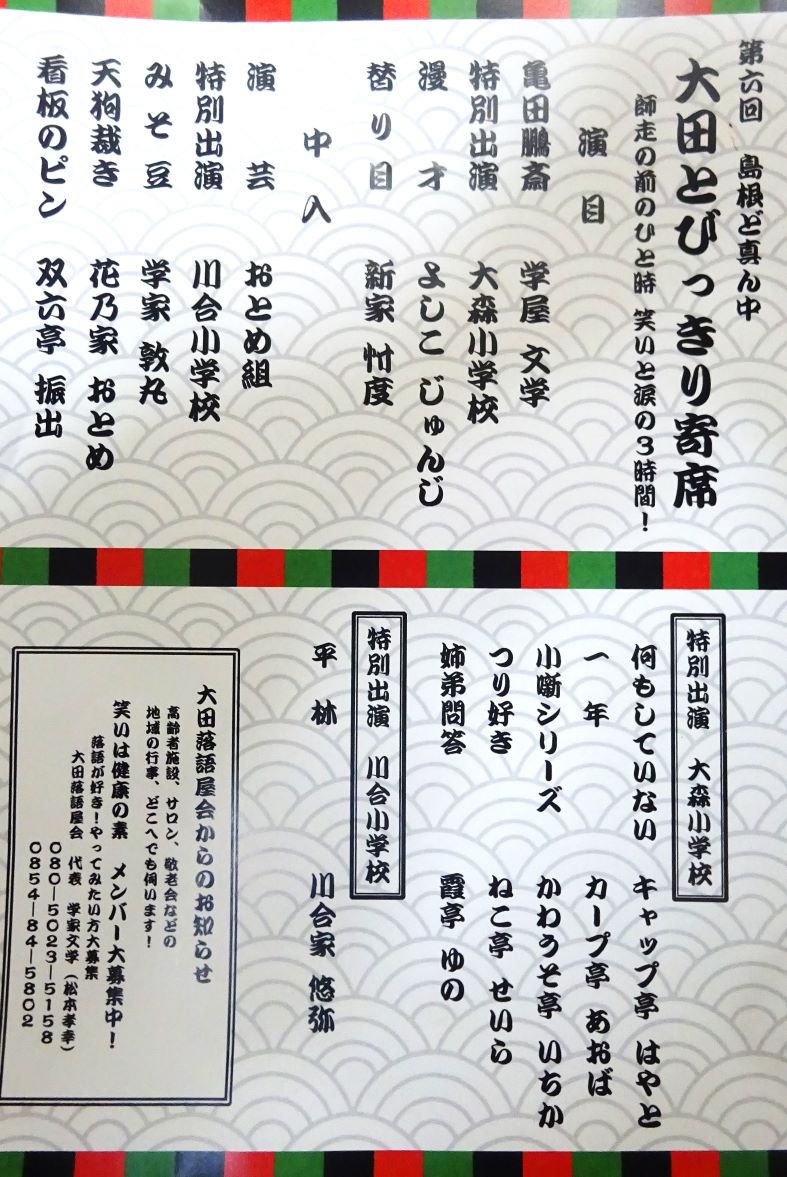

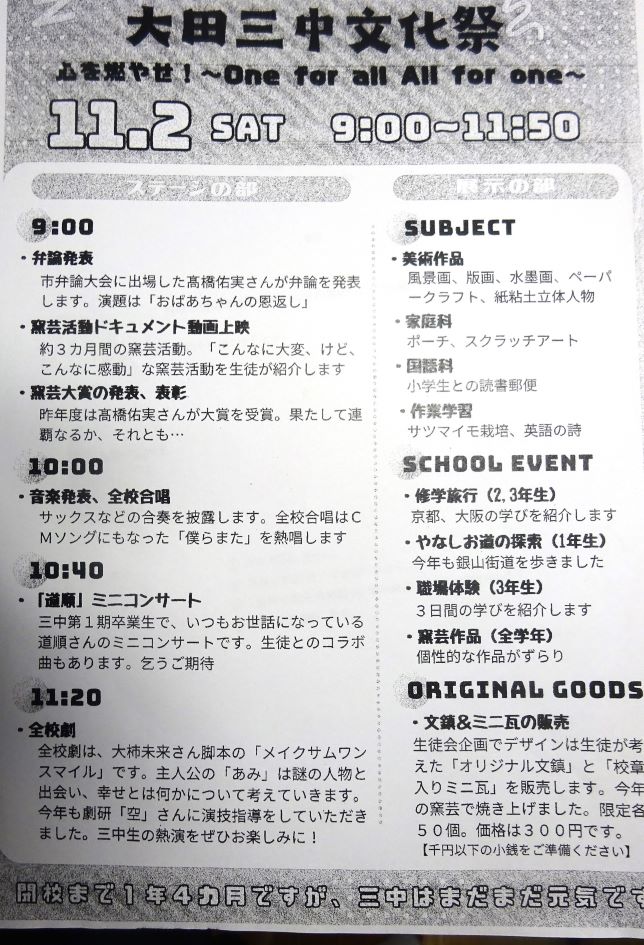

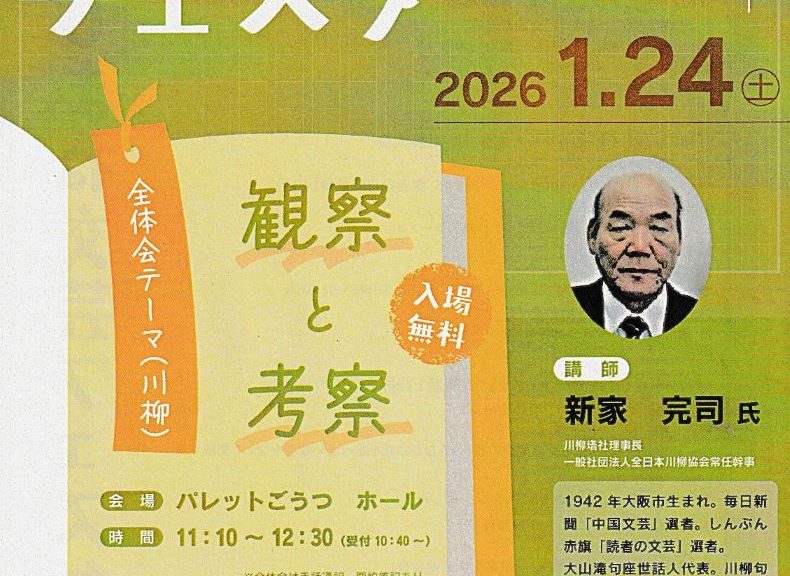

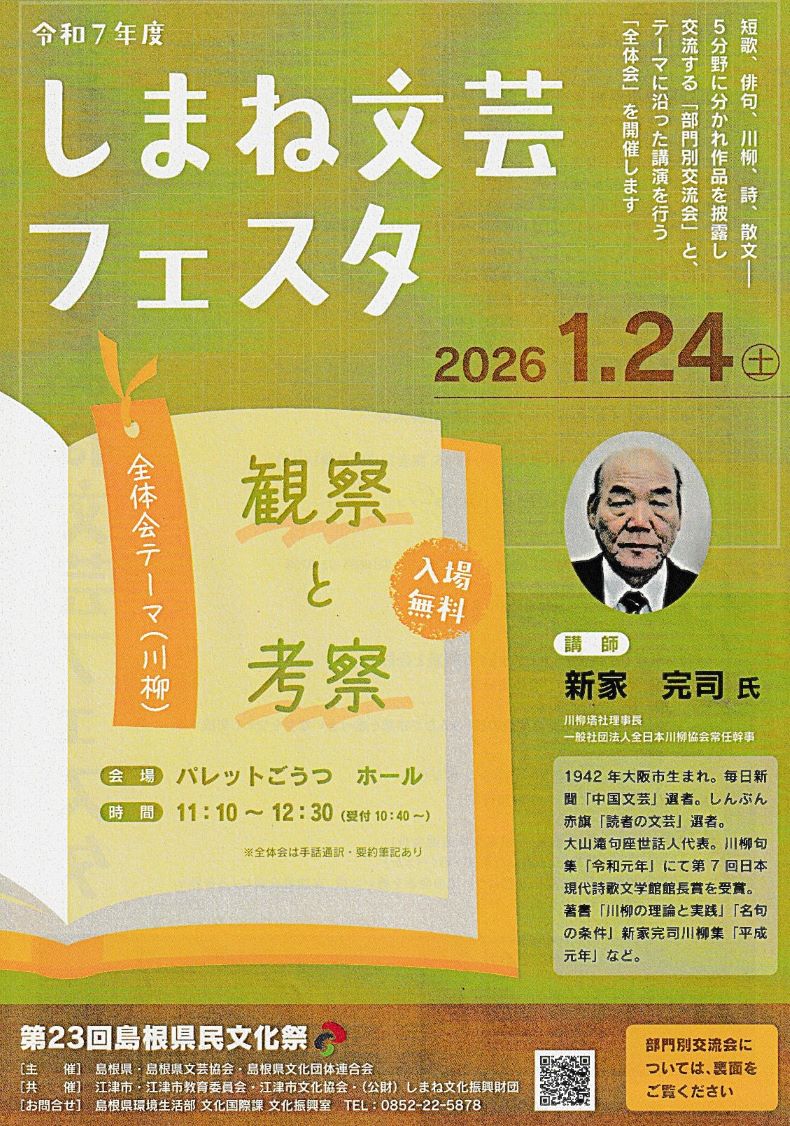

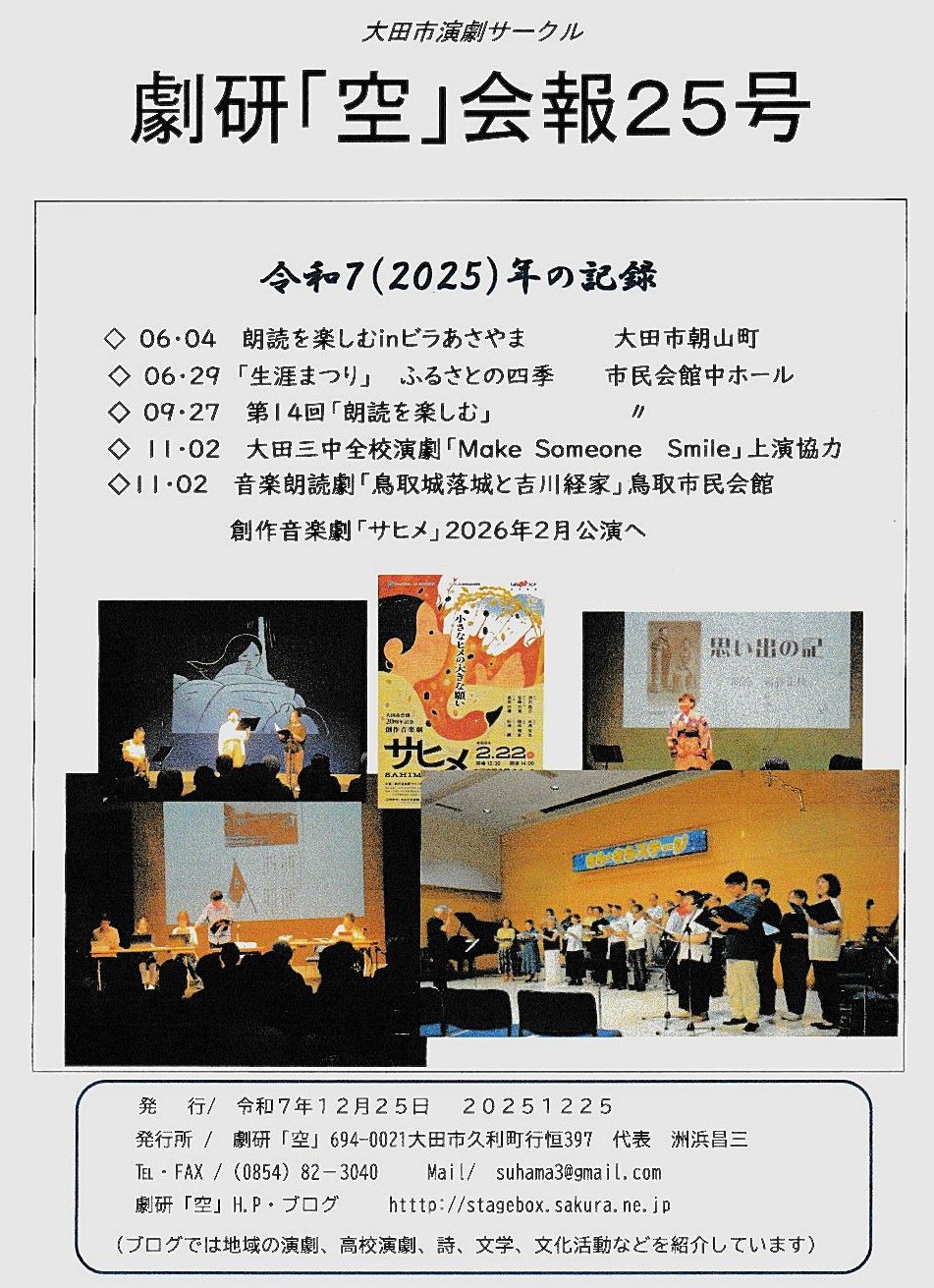

昨年の主な活動を劇研『空」会報25号の表紙から紹介します。

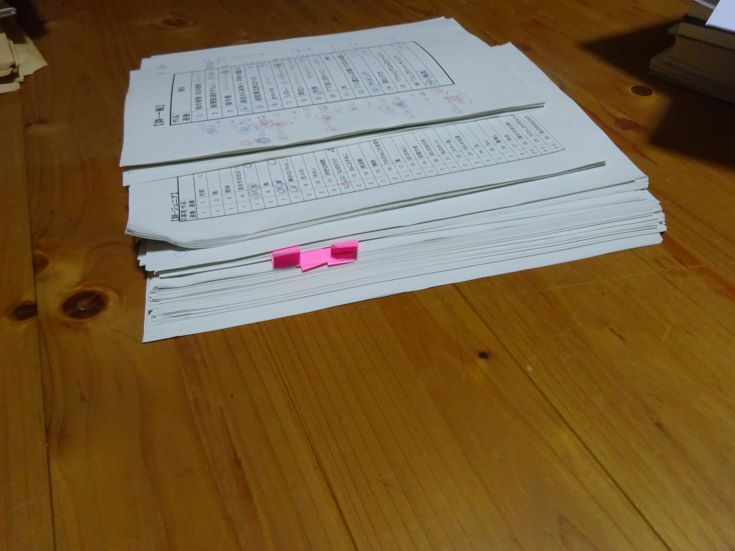

この会報には、活動の記録としてアンケートの集計や感想、課題、文書などをまとめています。20ページ以上ありますが、ご希望があればお届けします。では今年もよろしくお願い致します。

この会報には、活動の記録としてアンケートの集計や感想、課題、文書などをまとめています。20ページ以上ありますが、ご希望があればお届けします。では今年もよろしくお願い致します。

(ブログ:劇研「空」演劇だより 地域情報 20260102洲浜)