6月中旬、表題の案内が教育部石見銀山課、大田市民会館連名で劇研「空」へ届きました。改めてお知らせします。範囲が広いので漠然としていますが、次のようにテーマと懇談形式が書かれています。「コロナ感染症や人口減少等により活動の縮小を余儀なくされている団体様が、継続して活動が行える仕組みづくりについて、ブレインストリーミング方式で開催します」

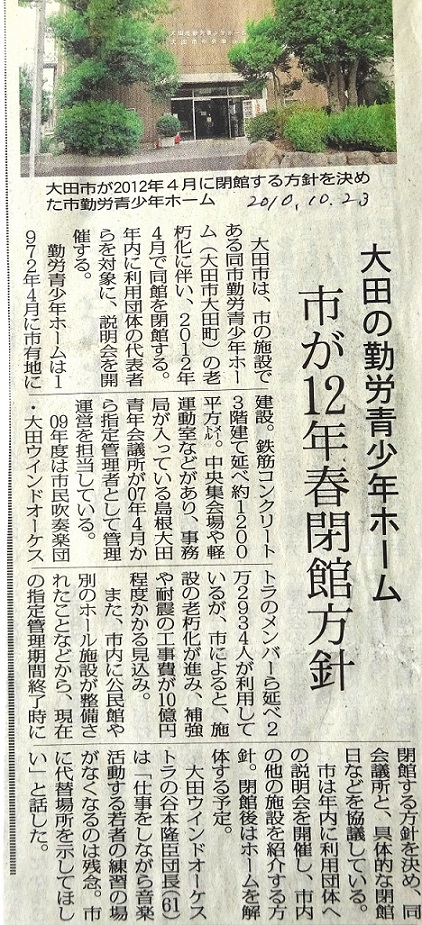

サンレディー大田ふれあいホールの廃止が提案され、9千余名の反対署名を集めて請願書が提出され、市議会で検討されている現状ですが、この廃止問題は単なる建物の問題ではなく、同時に大田市の芸術文化の問題であることが浮かび上がってきました。今回の懇談会とは直接関係はありませんが、無関係ではありません。

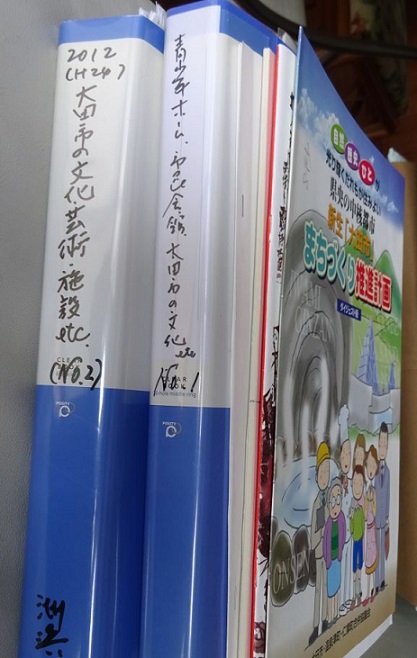

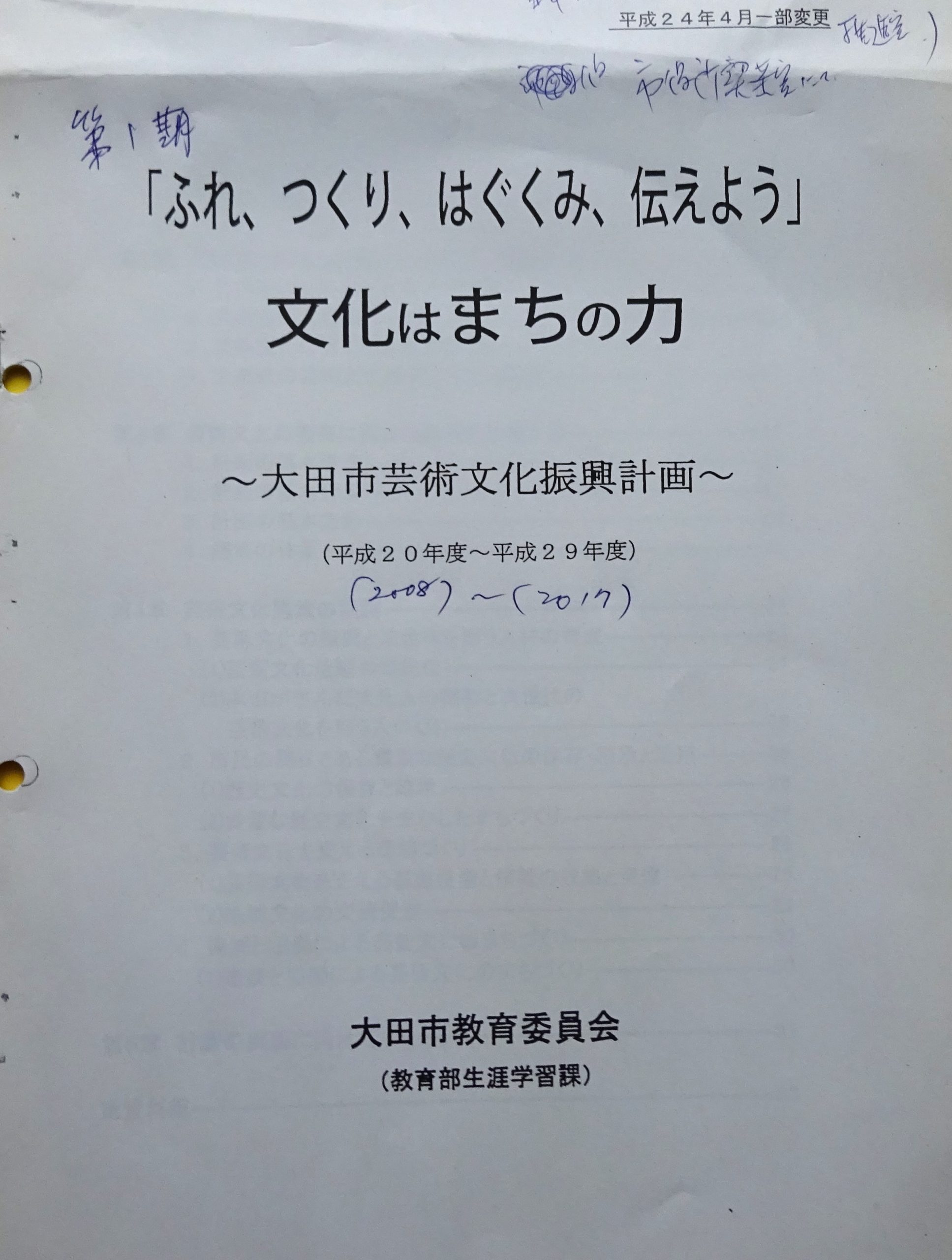

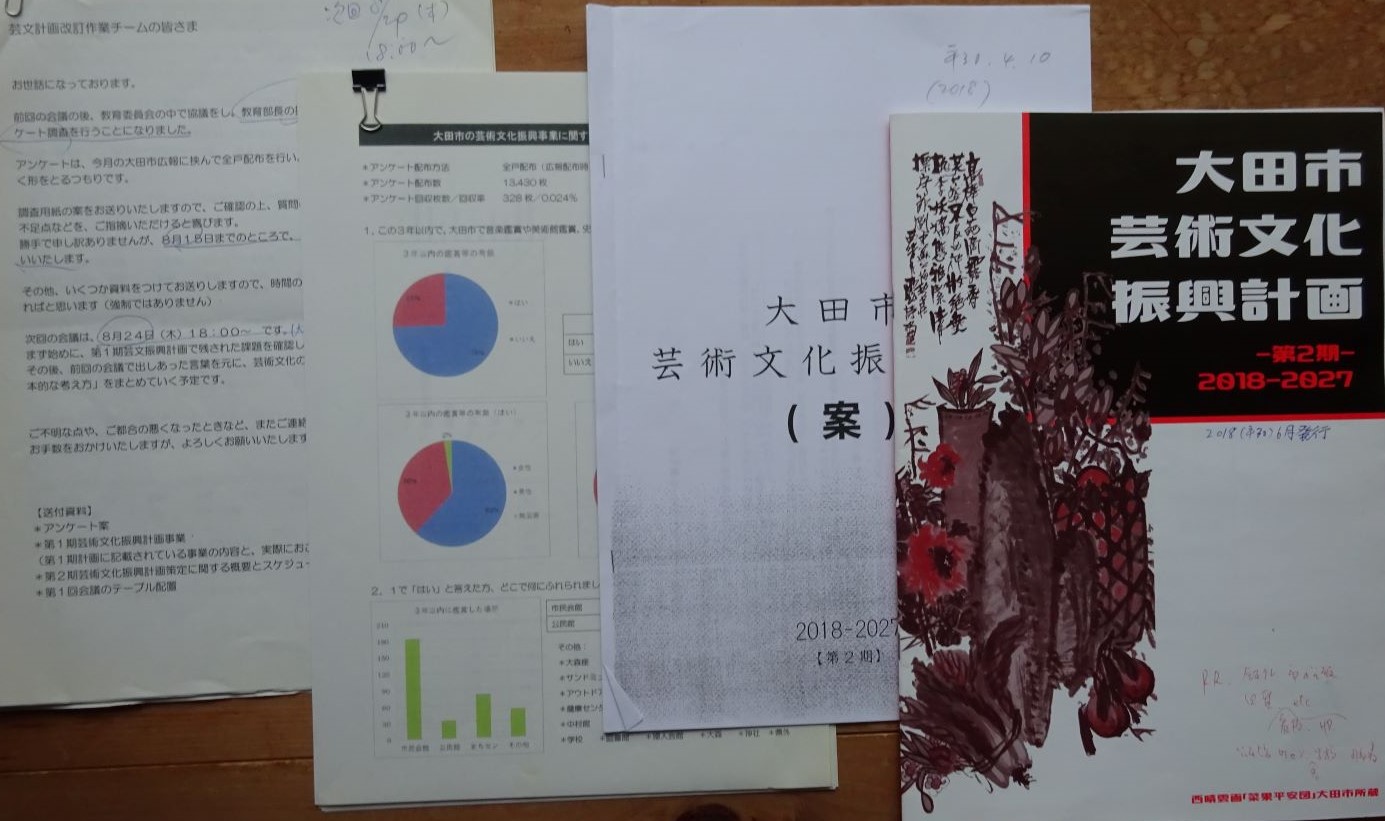

芸術文化問題で重要なのは「仕組みづくり」です。その点では大田市は立派な振興計画を発表しています。次の表紙は2008年に発表された第一期「大田市芸術文化振興計画」です。見識のある関係者18名で大田市芸術文化振興計画策定委員会が結成され、市民からアンケートを取り、関係資料を収集し、検討を重ねて作成されたものです。表題の言葉もいいですね。 大田市の指定文化財一覧表、大田市ゆかりの文化人一覧(42名)、アンケート結果と考察、市内全域の文化団体・サークル一覧表には308もの団体、グループ名が列挙されています。その他にも重要な指針、問題提起などが記載されています。

大田市の指定文化財一覧表、大田市ゆかりの文化人一覧(42名)、アンケート結果と考察、市内全域の文化団体・サークル一覧表には308もの団体、グループ名が列挙されています。その他にも重要な指針、問題提起などが記載されています。

第二期の振興計画は2018(平成30)公表されました。このときも市民からアンケートを取り、「大田市芸術文化計画改定作業チーム」がつくられ、何度も検討会議が開かれました。不肖洲浜も参加、意見を述べました。国や県、他の文化政策なども参考にして6月に立派な第二期振興計画が冊子になって刊行されました。

大田市の芸術文化問題について知りたい人は是非この冊子を読んでいただきたい。現状や課題、方針など実に端的に指摘して書かれています。そして目標に向かって地道に進んでいるもの、実現している活動、途中一休み、新たな活動、言葉だけに終わっているものなど様々です。ブログで検索すれば「大田市文化協会」や「大田市体育・公園・文化事業団」「大田市芸術文化振興計画」などで各種資料や規約を読むことができます。

残念なことは、この立派な冊子があることを知っている人はほとんどいないということです。今回の懇談会はテーマが少し違いますが、色々な人から様々な考えがたくさん出されると思います。そのほとんどはこの冊子に書かれていることと関連してくる問題だと思います。

ブレスト方式は近年ポプラーですが、言い放しに終わり勝ちです。適切な集約、方針作成、実行 ー そこまで行きたいものです。

場所は市民会館中ホール、19時からです。目下3名が「空」からは出席予定です。家の前の百合バラが綺麗です。無関係です。

(ブログ:劇研「空」 詩の散歩道 お知らせ 地域情報 20230628洲浜昌三