「しまね文芸フェスタ2018」は9月16日、浜田市の「いわみーる」で開催、午前の全体会では、俳句で大活躍中の黛まどか先生の講演「日本人のユーモアと美意識」がありました。大まかに印象に残った言葉を紹介してみます。

フランスの中学の教科書では9割日本の俳句、短歌が載っている。本来日本人は自然を愛でる心が強い。雨の名前でも440もある。苦難をユーモアに変える心もある。満たないもの、不揃いなもの、余白に「美」を見出す心がある。詩は本来自由なのに、何故俳句に枠があるのか、とフランス人に問われ、床運動の例を出し、「枠があるから精いっぱい使おうとするから美しく見えるのですと話しました」。

フランスの中学の教科書では9割日本の俳句、短歌が載っている。本来日本人は自然を愛でる心が強い。雨の名前でも440もある。苦難をユーモアに変える心もある。満たないもの、不揃いなもの、余白に「美」を見出す心がある。詩は本来自由なのに、何故俳句に枠があるのか、とフランス人に問われ、床運動の例を出し、「枠があるから精いっぱい使おうとするから美しく見えるのですと話しました」。

最近の好きな俳句として次のような例を挙げられました。「桜散る遅れて笑う老女にも」「仏壇に先祖込みあふ涼しさよ」「身一つとなりて薫風ありしかな」(岩手県 佐藤勲)「対象との関係でなく普遍的な愛を歌っている」という言葉が胸に響きました。そして、最後の俳句では、多くの人が励まされているとか。文芸が果たす力、役割についても考えさせられました。素敵な講演でした。ありがとうございました。

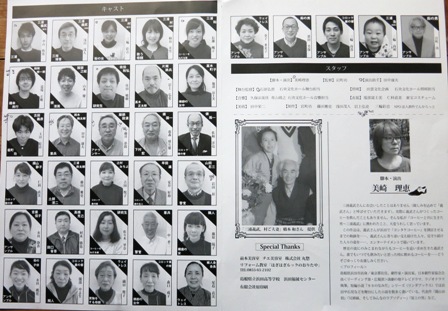

前日の夜、講師歓迎会があり、黛先生と話しました。第9回「朗読を楽しむ」が終わって浜田へ直行したので、人麻呂の短歌に曲をつけて発表した話をしました。短歌には朗詠があるけど、なんで俳句にはないのですか。作ってみてください」と無茶なことを言ったら、ニコニコ笑って、「考えてみます」と言われました。実現したら面白いことになりますね。写真は大田出身の短歌の大家、藤井さんと黛先生。

前日の夜、講師歓迎会があり、黛先生と話しました。第9回「朗読を楽しむ」が終わって浜田へ直行したので、人麻呂の短歌に曲をつけて発表した話をしました。短歌には朗詠があるけど、なんで俳句にはないのですか。作ってみてください」と無茶なことを言ったら、ニコニコ笑って、「考えてみます」と言われました。実現したら面白いことになりますね。写真は大田出身の短歌の大家、藤井さんと黛先生。

午後の詩の分科会では、自作詩朗読と合評。川辺、閤田、くりす、高田夫妻、米子から成田夫妻、宇部市から永富衛、詩集『青押し』(オオカミ編集室発行)が出て間もない中村梨々さん、地元から植本文子さん、そして洲浜。久しぶりに11人集まり活発な感想や意見を述べ合い、充実した会になりました。みなさん、おつかれさまでした。来年は川柳が担当です。

(ブログ 詩の散歩道 しまね文芸フェスタ 島根詩人連合 報告 すはま)