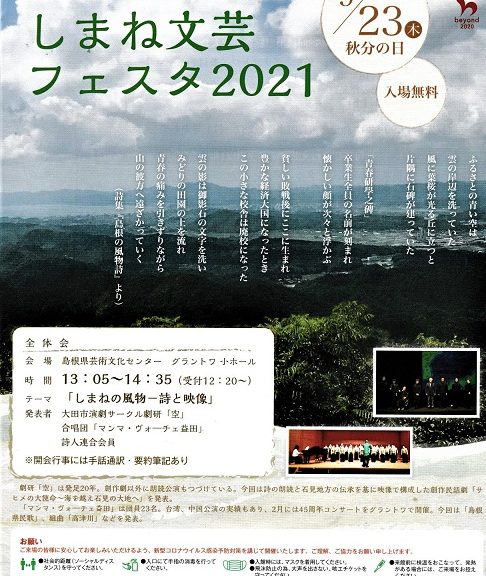

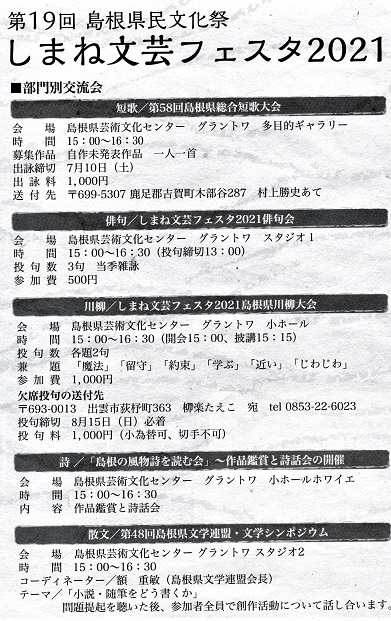

昨年はコロナ禍で中止になりましたが、今年度も続いて益田のグラントワで9月23日に開催が決まりました。今回は全体会が午後1時~2時30分、分科会が3時~4時30分です。午前中は10時頃からリハーサルを予定しています。

例年午前は講演でしたが、新型コロナ禍も予測できない状況下にあり、中止も含め臨機応変に対応するために詩人連合で企画運営します。「しまねの風物~詩と映像」というタイトルで詩の朗読を中心に、創作民話の朗読、合唱発表で舞台を構成します。

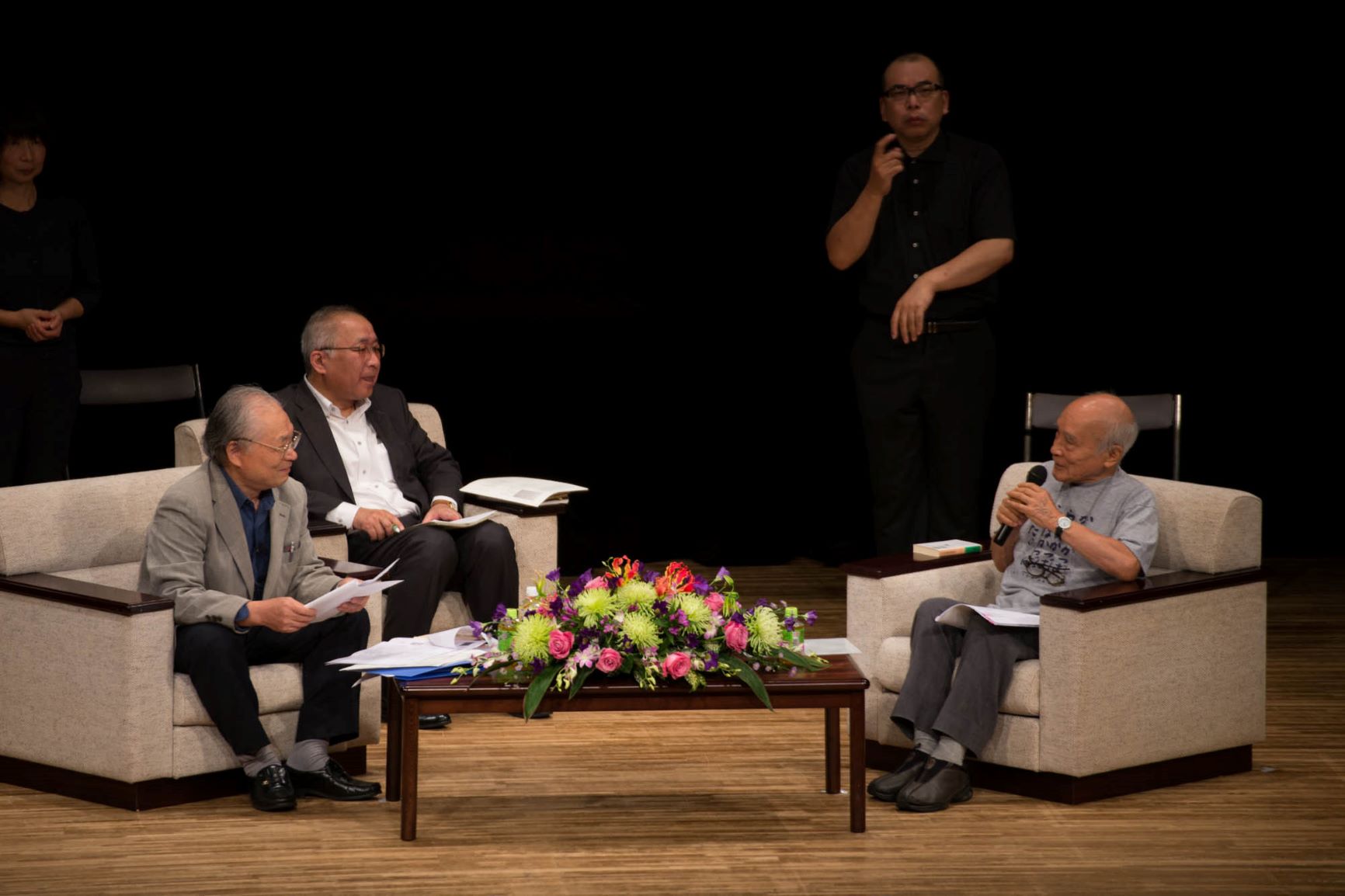

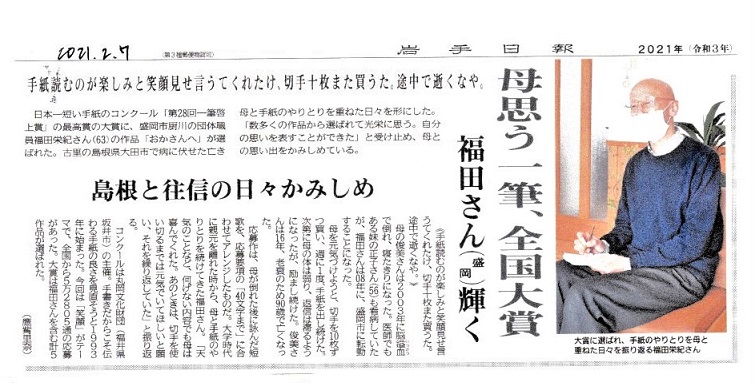

5年毎に担当が回ってきます。写真は前回、平成27年開催した時の開会式です。

具体的案を4月26日の運営委員会へ提出し承認されました。以下、その概要をお知らせします。

1.発表のタイトル:「しまねの風物~詩と映像」

2.発 表 者: 大田市演劇サーク劇研「空」・合唱団「マ ンマ・ヴォ―チェ益田」・詩人連合会員

3.発表の内容:1)しまねの風物を書いた詩(10~12編)の朗 読・映像投影

2)コーラス発表「島根県民歌」、組曲「髙津川」など・映像

3)創作民話朗読『サヒメの大使命~海を越え石見の大地へ』映 像付き(劇研「空」)

詳しいことが必要ならPDFを開いてみてください。

R3,4, 具体案案 「しまね文芸フェスタ’21」午前の 全体会の部 文化振興課へ4,22

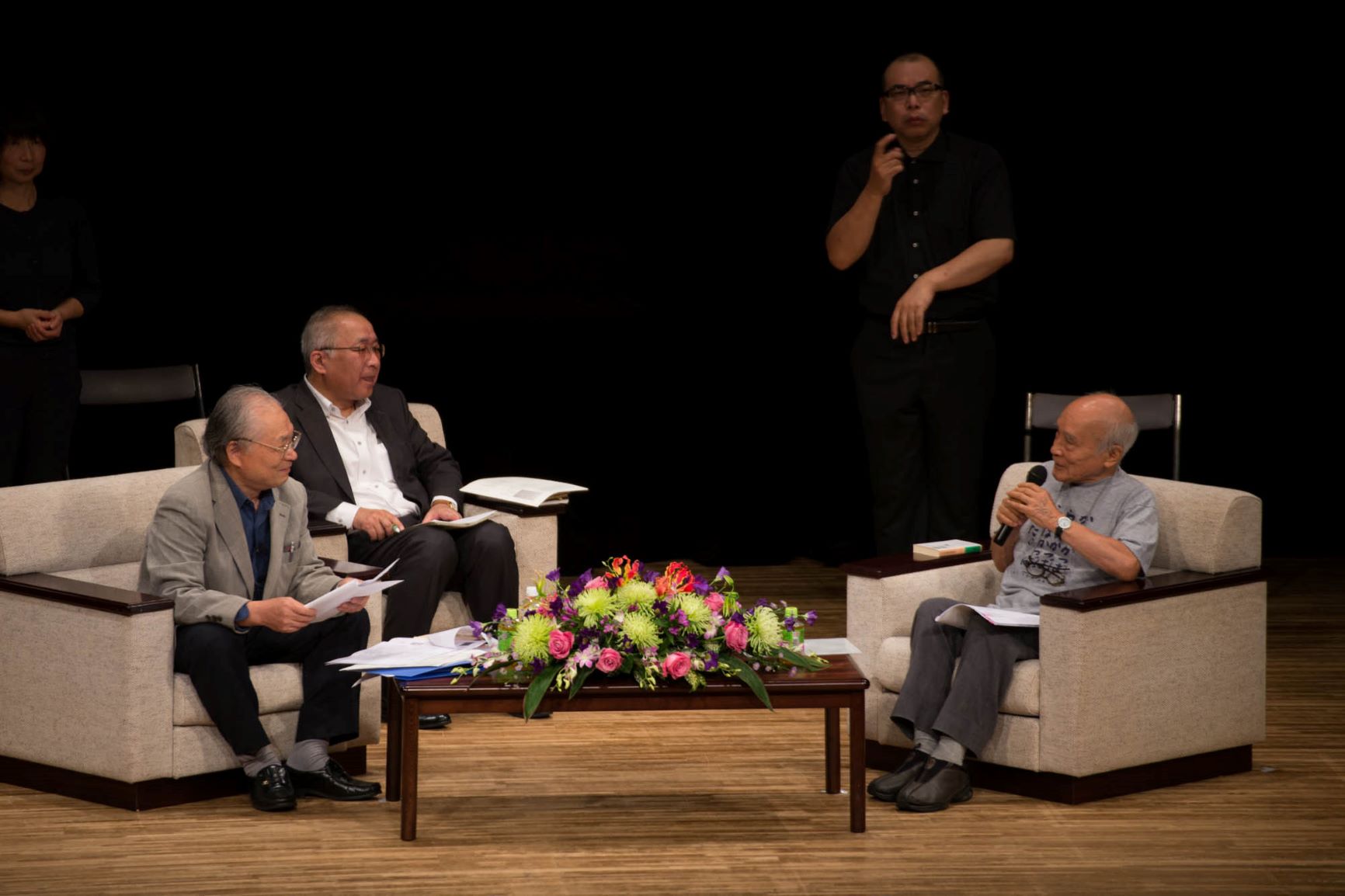

ついでに5年前に詩人連合が担当した時の舞台写真を紹介します。谷川俊太郎さんと対談しながら、その間に谷川さんの詩16編を劇研「空」のメンバー6人が朗読しました。

素敵な時間でした!今回はどうなるか。投影する写真や映像を工夫して、少なくとも退屈しない新鮮な舞台にしたいものです。よろしくお願いします。

(ブログ:詩の散歩道 しまね文芸フェスタ 劇研「空」 島根県詩人連合 マンマ・ヴォ―チェ益田 20210428すはま)

1993年の大昔に三瓶研修のファイアーストーム出し物のために、前日即席で作った「ミュージカル風パントマイム形式じみた自由劇」『姫逃池物語』(洲浜作)もコピーして持っていきます。

1993年の大昔に三瓶研修のファイアーストーム出し物のために、前日即席で作った「ミュージカル風パントマイム形式じみた自由劇」『姫逃池物語』(洲浜作)もコピーして持っていきます。