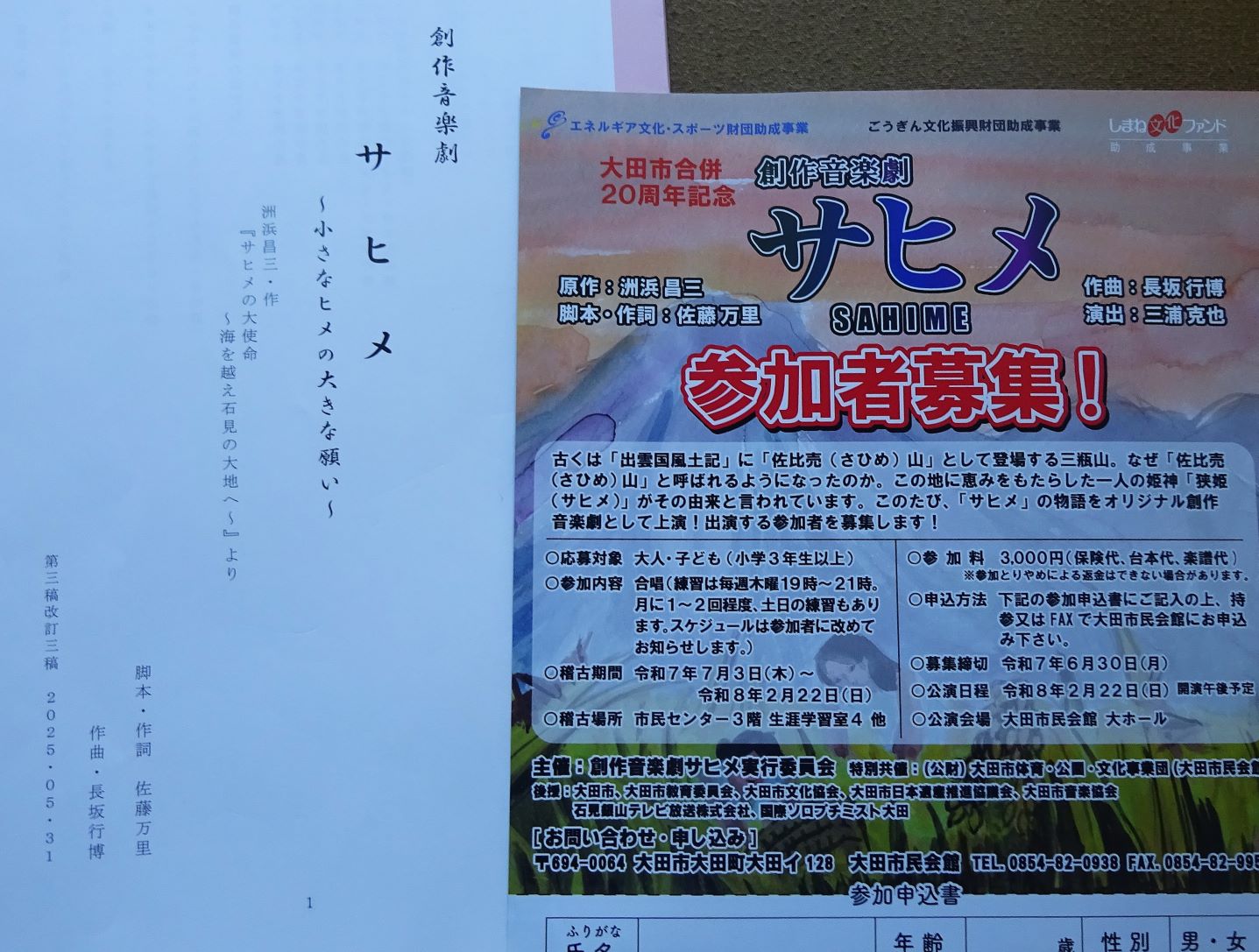

大田市合併20周年記念として企画されたこの公演は、一昨年年から市民会館を中心に関係者の間で話し合いが続いていました。脚本、演出、スタッフ、指導者、予算、後援などが決まり、実行委員回も開かれ、6月末に参加者募集も〆切られました。7月から合唱の練習が始まり、19、20日には東京から三浦克也さん、佐藤万里さんに来ていただいて「読み合わせ」をして20日には役も一応決まり振り付けなども行われました。

「サヒメ」とは、三瓶山の古名です。劇研「空」では、朗読劇「サヒメの大使命~海を越え石見の大地へ~」と題して数回発表していました。その原作を基に、佐藤さんが脚本を執筆。いろいろな意見を参考にされ、第三稿です。作曲は長坂行博先生。素敵な曲が沢山あります。楽しみにしていてください。

(大田市民会館前から見た7月19日午後の三瓶山、見る場所によって様々な姿が楽しめる)

「サヒメ」は「出雲国風土記」に出てくる名前ですが、次のような伝承があります。民俗学者だった白石先生の著書から紹介します。

三瓶山について(『島根の地名辞典』より 白石昭臣著

「大田市と飯石郡の一部にまたがる 休火山で、主峰の男三瓶山など環状をなす四山を総称し ていう。『出雲国風土記』にいう佐比売山のことで、サヒメが音転してサンベとなった。国引き神話での柱となった山であり、また太古、朝鮮半島からサヒメが切り殺された母より受けた五穀の種を携えてこの地に飛来し農業を広めたという死体化生伝承もある。サヒメは佐比売であるが、男三瓶と女三瓶の間に赤雁山、北麓に多根の地があり、また山麓八ヵ所の湧き水の地に佐比売山神社をまつっていて地区の発達の歴史がうかがわれる。 サは穀霊または砂鉄を示す語」

(著者は、昭和10年大田市生まれ。高校教員、大田高校では洲浜も一緒に勤務した。日本民俗学会評議員、日本口承文芸学会理事など)

サヒメの語源などには決定的な説はなく、「サ」は「小さい、可愛い」という意味もある。とすれば、「小さな女の子」という意味の可能性も高い。

この日、仕事の都合で欠席された方もあるので、キャストに変更があるかもしれない。公演は令和8年2月22日の予定。日々忙しい中、半年に渡る練習です。歌や台詞、表現などを楽しみながら少しずつマスターして、前回の音楽劇「琴の鳴る浜」のように、素敵な舞台になることを楽しみにしています。

(ブログ:劇研「空」創作音楽劇「サヒメ」20250722洲浜昌三)