お知らせです。22日(日)は理事会(10:30 ~ 12:00)、昼食後、総会(13:00 ~ 14:30)です。

議題:事業・決算、役員選出、28年度事業計画、予算、『しまね風物詩』の刊行についてなど。

『島根年刊詩集 第44集」の合評会も予定しています。

お知らせです。22日(日)は理事会(10:30 ~ 12:00)、昼食後、総会(13:00 ~ 14:30)です。

議題:事業・決算、役員選出、28年度事業計画、予算、『しまね風物詩』の刊行についてなど。

『島根年刊詩集 第44集」の合評会も予定しています。

田村のり子さんの第8詩集、『ヘルンさんがやってきた』が平成27年11月に出版されました。今年1月15日には入沢康夫さんが山陰中央新報に書評を書かれました。島根県詩人連合会報80号に読後感を書きましたので紹介します。

田村さんには次のような詩集があります。『崖のある風景』『不等号』『もりのえほん』『ヘルンさん』『連作詩ー竹島』『幼年譜』『時間の矢ー夢百八夜』。評論にも優れた労作があります。『出雲石見地方詩史50年』『島根の詩人たち』『入沢康夫を松江で読む』

詩集『ヘルンさんがやってきた』 実績と信頼から生まれた詩集

洲 浜 昌 三

この詩集は「へるんさんの旅文庫」第二集として八雲会から出版された。

このような形で世に出る詩集が現在の日本にどれだけあるだろうか。ほとんどの詩集は自費出版である。求められて誕生することは滅多にない。

八雲会は1914年に創立された。1965年に第二次八雲会が発足し、約300人の会員を擁する歴史と実績のある団体で、有名な大学教授(入沢康夫氏、平川祐弘氏なども)や研究家も会員として講演したり、会誌『ヘルン』へ度々寄稿する実績のある学術団体でもある。また松江で小泉八雲が果たす意義は絶大で、八雲会は観光面でも教育の分野でも、行政とタイアップして活動していて、八雲作品の英語スピーチコンテストもある。

このような伝統のある会がその価値を認め出版したことで、この詩集は一過性に終わらないだけでなく、一般の人にも広く長く読まれる可能性を秘めている。著者は、動かなくても、詩集は動くのである。

「いい詩は詩集の中で永眠させてはいけない」といつも思っているぼくは、この詩集を手にしたとき、このことが何よりも嬉しかった。

編集者の村松真吾さんは詩人ではなく、八雲会の常任理事である。当初は「写真を添えた旅ガイド」として考えていたが、作品を読み編集していくなかで、「こうした安易なアイデアは通用しないのではないか」と考え、「詩によるヘルン論として読むには道しるべが欠かせないと考えた」と「編集小記」に記しておられる。

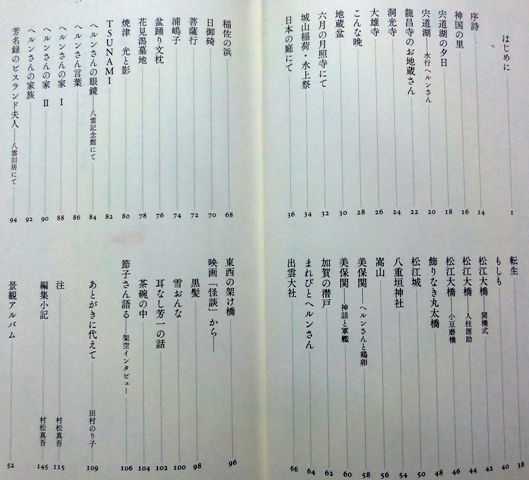

松村さんは、詩の中で引用された文や語句の原典を調べて、28ページにも渡る簡潔な注を詩集の最後に添える労を執られた。

46編の詩の中には、ハーンの作品からの引用が多数あり、読んでいると、どの作品の引用か、と考えることが度々あった。そういう時、ハーンの原石に触れることができるので、原石と作者との距離や角度、見方、解釈などが浮かび上がり、読む楽しさと味わいが深まる。ハーンの理解がある良き編集者にも恵まれた詩集である。

詩集『ヘルンさん』が出たのは1990年。25年前だが、今も記念すべき名著だと思っている。原典を多用し豊かな解釈で感性豊に伸び伸びと書かれていて8ページに渡る長い詩も多い。

今回の詩集では「1編2ページ厳守」。箱寿司のような枠が設定されている。以前の田村さんなら「詩をバカにしなで!」と相手に鋭いキックを浴びせ撃退したことだろう。

キック力が衰えた訳ではない。しっかりした本店はあるので、支店を作って多くのお客さんに楽しんでもらうのもいいだろう、と思われたにちがいない。(スミマセン勝手な憶測で)詩は短いほどポエジーが豊になり、人も近よりやすくなるのも真実だ。

土地や人物に素材が固定されて詩を書くとき、「何が詩になるか」は難しい問題である。下手をすると土地案内や人物、記録紹介になりかねない。この詩集ではその点に関して劣ることはない。長年の本格的な研究や資料調査を生かして、十分ハーンと松江を紹介されている。では、どこに詩があるか。一つ挙げてみる。

田村さんの詩の特徴は「知」や「批評性」にある。この詩集でもそれは随所に生き、光っている。ハーンの著作や交流、生活などを通した東西の文明批評である。詩が単調さや情緒に流れることを嫌い、( )を使って別の視点を持ち込んで流れを変え、読者の目を醒ます。そこにはユーモアや風刺や独自の視点もあり、面白く楽しい。素材が持つ風景の上に、作者が眺める距離、角度の違いから生まれる風景から詩が立ちあがる。

コンパクトな箱詰めになったために、すっきりした詩が多くなった。逆に、場所など名詞が次々出てくる詩になると窮屈でイメージがついて行かない場合も数編あった。

恵まれて生まれた詩集である。それは長い間、ハーンと取り組んで来られた田村さんの実績と、それに対する信頼という確かな母体があったからである。

発行所は八雲会ー松江市西津田6-5-44 松江総合文化センター内 ホームページもあります。定価は1500円。

「石見詩人」135号が発行されたのは昨年12月末でした。昨年9月、「しまね文芸フェスタ2015」で谷川俊太郎さんと対談し、劇研「空」も詩を10数編朗読しました。その記録をエッセイとして書きました。新聞にも紹介されましたので、あちこちから編集者の高田賴昌さんのところへ問い合わせや注文があったそうです。滅多にないことです。

この号は、ぼくも20部近く購入して関係者へ贈りました。しかし字数が限られていましたので、簡単にしか書けませんでした。対談の記録が欲しいという人がありますので、文章を追加したり写真を入れたりして10ページにまとめてみました。これは劇研「空」の会報18号の一部にもなります。(おーい、空よ!ゲンコウヲダシテクナンショ)いつか出来上がったら、欲しい人に送ります。

では、「わたしのことばさがし」詩人 谷川俊さんとの対談を紹介します。10ページありますので、好きなところを読んでください。

H27 対談「わたしのことばさがし」 「谷川俊太郎&洲浜昌三(島根文芸フェスタ2015)

3月15日、松江で平成27年度県民文化祭文芸部門第2回運営委員会と島根県文芸協会第2回理事会が開かれ、行事報告、決算、予算、行事計画など審議し了承しました。

28年度は散文部門が担当で会長は池野誠さん。「しまね文芸フェスタ2016」は9月18日(日)江津市総合市民センターで開催予定です。講師は大田市出身の直木賞受賞作家、難波利三さん。演題は「石見文学の可能性ー『石見小説集』について」。午後は分科会、前日夜は歓迎会の予定です。

文芸作品の募集は7月1日~9月5日。小説、詩、短歌、俳句、川柳の作品を募集します。表彰式は12月11日、入選作品は『島根文芸49号』に掲載されます。

以上報告です。予定の中に入れておいてください。

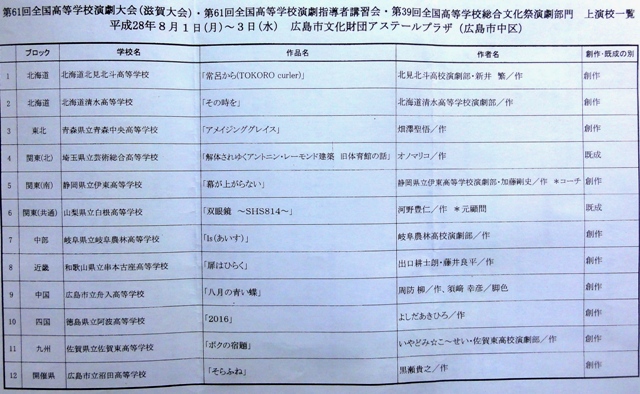

平成28年度の全国高校演劇大会は広島のアステールプラザで開催されます。中国地区の代表校は舟入高校で「8月の青い蝶」を上演します。この作品は周防 柳氏の原作を顧問の須崎幸彦先生が脚色されたものです。

開催県代表として沼田高校が「そらふね」を上演します。顧問の黒瀬貴之先生の創作です。全国高校演劇協議会事務局長の阿部 順先生から案内がきましたので、そのチラシから各地区の代表校を紹介しました。(見えにくいね!)

アステールプラザは平成3年に大田高校演劇部が「星空の卒業式」(洲浜作)を上演したホールです。広島で原爆劇を上演する怖さを味わいました。一瞬のうちに街が崩壊し多くの命が失われたという厳粛な現実に、劇は絵空事に思えて、「この町では告発ではなく鎮魂しかない」と思った記憶があります。

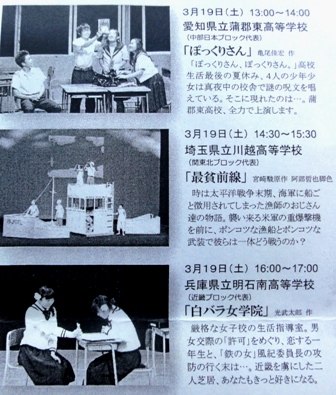

3月19~21日には北海道の伊達市で第10回春季全国高校演劇研究大会が開催され、中国地区から市立福山中学・高等学校が出場します。愛 知県立蒲郡東高校は「ぽっくりさん」を上演します。この作品は平成15年に松江工業高校が全国大会に行った時の作品で、亀尾佳宏先生の創作です。

知県立蒲郡東高校は「ぽっくりさん」を上演します。この作品は平成15年に松江工業高校が全国大会に行った時の作品で、亀尾佳宏先生の創作です。

いい作品は残っていきます。うれしいことです。黒瀬先生の創作も最近ではあちこちでよく上演されます。須崎先生は原作をうまく生かして緻密な劇に仕立て上げる力量を持っておられます。どんな舞台になるか楽しみですね。

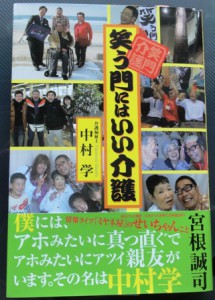

大田市の中村 学さんがタイムリーな本を出版されました。出版された時に贈呈を受け、その夜にすぐ読了してお礼の手紙を書いて届けました。自分を飾ることなく事実や思いが率直に語り口調で書かれていて、とても読みやすく、しかも胸を打ち参考になる言葉にあちこちで出会います。

刊行されたのは2013年11月ですが、先日大田の本屋さんへ行くと、『笑う門にはいい介護』がたくさん展示してあり、うれしくなりました。一時的なブームに乗った一過性の本ではなく、介護について基本的な心構えを書いた本ですから、本屋に長い間、置いてある価値や意味が大いにあります。

本の中でも書いてありますが、宮根誠司さんとは小学校時代からの兄弟のような友達。二人とも人を笑わせることが大好きだったとか。大田高校を卒業して学さんは演劇やお笑いの道に進みました。1994年に東京吉本興業のオーデションに合格し芸人としての道を歩き始めたとき、母親の介護のために帰省。そこから介護地獄がはじまりました。

それを克服したのが、地域で介護の話を頼まれて話したことがきっかけでした。8年間イライラを母親へぶつけてきた「反応」から一拍置いて「対応」する客観性を取り戻すことができるようになったのです。ここには学さんが、お笑い芸人として如何にして独自の種を見つけそれを表現して観客を笑わせるかという苦労と努力が、栄養を蓄えた竹の根のように生きてきた!と僕は思い感動しました。芸術である演劇が持っている「自己客観視」や「遊びの精神」です。

学さんは1913年には大森で劇研「空」の創作民話劇『出口がない』に出演していただきましたし、2014ねんにはサンレディで講演した創作劇『サクラさんんの故郷』にも出て退職した先生役を見事に好演していただきました。学さんがいると練習の雰囲気が明るくなるのがとても嬉しかった。姿勢が前向きだからです。

その後も出演をお願いしましたが、多忙を極める毎日で実現しませんでした。現在は仕事も多忙ですが、県内、県外から講演の依頼を受けて飛び回っています。笑いの絶えない楽しい講演の中で、大切なことを自然に学べるところが学さんでなければできないところです。素敵です。これからますます活躍されることでしょう。

2015年12月22日,会報79号が発行されました。一面には井上祐介さんの詩「秋の空気」と閤田真太郎さんの「浅い海」が載っています。13回島根県民文化祭文芸作品入賞者の詩も2編掲載されています。知事賞、小林延子「挽歌」、金賞、山田明子「竹かご」。それぞれ味のある作品です。

2~4ページに「しまね文芸フェスタ2015の成果」が特集として載っています。谷川俊太郎さんとの対談企画の経緯や概要を洲浜くんが書き、閤田真太郎さん、井上祐介さん、舛田尚世さんが対談の様子を感動を込めて書いておられます。上の遠景写真では雰囲気しか分かりませんので、読みたい人は次を見てください。といってもこれも限りなく読みにくいので、ちゃんと読みたい人は現物を読んでください。

発行所は島根県詩人連合事務局(692-0014 安来市飯南町1482 山根方)

10月3日中四国詩人会大会が湯田温泉の「西の雅常磐」で開催されました。共催は日本現代詩人会、後援は山口市、山口文化協会、山口県詩人懇話会。車で出かけたのですが、予定より時間がかかり、30分くらい遅れて着きましたので、主な議事は終わっていました。他界された御庄博実さんへの黙祷や詩人賞表彰、会計報告、事業計画などが審議されました。

(左は宿泊したホテル(観光シーズンでしたのでホテルはどこも満室、やっと見つけたこのホテルは宿泊費は倍!右側が大会会場の西の雅常磐)

(左は宿泊したホテル(観光シーズンでしたのでホテルはどこも満室、やっと見つけたこのホテルは宿泊費は倍!右側が大会会場の西の雅常磐)

各県詩人の朗読では、高知の山本衛さん、香川の宮本光さん、岡山のかわかみよしこさん、島根の洲浜昌三くん、広島の一瀉千里さん、山口の野村忠司さん。(野村さんは後で話して分かったのですが、意欲的に朗読会を開催しておられ、益田の鎌手出身だと聞いて話しが弾みました)

司会を担当した川辺さんから、何でもいいので朗読前に即席で話しをして欲しいといわれ、みなさがとても参考になる話されました。いい試みでした。詩に対する考えが聞けて親しみが生まれてきます。

アーサー・ビナードさんの講演の題名は「もしも、詩があったら」。話しのポイントだけをいくつか紹介してみよう。詩や、詩人の役割について貴重な示唆がありました。

1.朗読された詩をきいていて、命がキーワードだと思った。詩人は命をうたう職業だと思った。

1.スハマさんの話しの中に、一般の人は詩を読まないということがあった。何故か。つまらないものを魅力的にして買わせるために、「詩っぽいもの」があふれている。詩に近い広告、キャッチコピー、宣伝、広告、歌・・・。毎日そういう詩を浴びせられている。中也が一生で聞いた宣伝を1日で聞いている。

1.今年の8月8日の原爆慰霊祭での総理大臣や各界の人のスピーチは「命」がすべてのスピーチのキーワードだった。「尊い命」。だれも反対できない。しかし尊い命が当時の日本にあったか。国のために死ぬことがが尊い命だったのだ。思考停止して言葉を表面的に使っているにすぎない。歪曲から言葉を取り戻し、対抗できるのは詩人だ。詩人は本質を伝えることができる。裏が取れなくても詩人は詩にできる。

懇親会では、いろいろな詩人のスピーチがあり、中四国詩人賞を受賞された岩﨑ゆきひろさんが詩を朗読されました。「宇宙にかかる木」は1941年に出版された詩集ですが、とても面白く読んだ記憶があります。その時のメモの一部です。「詩を読む楽しさや面白さがある。珍しい。余裕から生まれるユーモア、比喩、設定が奇抜で惹き付ける。目の前の風景や物語の背後に人には見えないものを見、人には聞こえないものを聞く。そこに深味が生まれ陰影が絵柄のように浮かび上がってくる。「風の強い日」のメモには、「散文詩がどれも面白くて暗示に富んでいる。人生が分かっている人という感じを受ける」

(詩を朗読中の岩﨑さん。会長の秋吉さんの顔も見える)

(詩を朗読中の岩﨑さん。会長の秋吉さんの顔も見える)

ビナードさんの隣に座ったので、いろいろ話しました。邑南町の田所へ招かれて行った話しをされたので、「そこはぼくが生まれたところです」というと、「いいところですね、とても楽しかった」と言っておられました。「そのうちお願いしたら島根へ来てもらえますか」というと、「喜んで」という言葉が返ってきました。実に気さくで、自然で何でも話せる気がする大きな心の詩人です。

山口のみなさん、お世話になりました。おつかれさまでした。

12015年6月30日に134号が発行されました。同人も少なくなりましたが、昭和29(1954)年にキムラフジオさんによって創刊された歴史のある詩誌です。編集者の高田賴昌さんは年2回発行を維持してがんばっています。平成9年(1997)に103号を出した時には同人は約31人。今号では約10名です。

どうしたことか珍しく山陰中央新報が文化欄で紹介記事を写真入りで掲載しました。ずっと以前は、島根の同人誌が発行される度毎に文化欄のコラムで紹介していました。現在では俳句、短歌、川柳、詩の同人誌の紹介は全く載りません。文化活動に対する見方や姿勢が反映されているのでしょう。

今号で詩を発表しているのは、くりすさほ、栗田好子、宮川菊代、わたなべ恵、閤田真太郎、岩石忠臣、しゅんじこばやし、高田賴昌、洲浜昌三のみなさん。随筆は岩石、閤田、洲浜、高田のみなさんが書いています。

ここではエッセイを一篇紹介します。「いつでも誰でもどこでも無料で ー ブログ 詩の散歩道」洲浜昌三。このブログが、どのようにして始まったか、どんな現状かなど5ページにわたって書いています。同人が少なくなり本も薄くなってきたので、前回から意識的に長いエッセイを書いています。今までは長いものを書くと印刷費が増えるので遠慮していました。今は応援団です。

2015年12月13日、松江で『島根文芸』入賞者の表彰式が行われました。出席者は入賞者以外に関係者など約80人。最初に島根文芸協会会長(洲浜昌三)が挨拶、県環境生活部部長から俳句、短歌、川柳、詩、散文の入賞者に賞状が手渡されました。作品は「島根文芸」に掲載されています。今年の表紙は国宝に指定された松江城です。

この本は県の環境生活部国際文化課でも販売しています。千円です。県のホームページにも掲載されています。選評なども載っていてとても参考になります。是非お読みください。図書館には置いてあります。

詩部門の表彰式です。表彰式が終わって、各部門毎に分科会が開かれました。詩部門では選者だった閤田さん、山城さんも出席され、事務局長の川辺、理事の有原さん、洲浜が出席しました。

川辺さんの司会で入選者に入賞作品を朗読していただき、感想を述べ合いました。他の部門へ出席された方もあるので、参加者は佐田さん、舛田さん、小村さん、持田さん、柳楽さんなど12名でした。

応募作品は一般が21編、ジュニア-の部が12編でした。普通の募集の仕方だけだと年々数が減っていきます。PRや個人的な接触、指導など工夫をしないと先細りになります。高校生や中学生など、大いに応募してほしいものです。