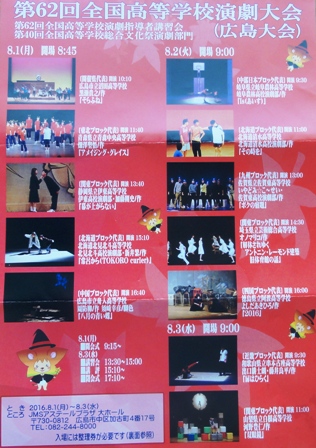

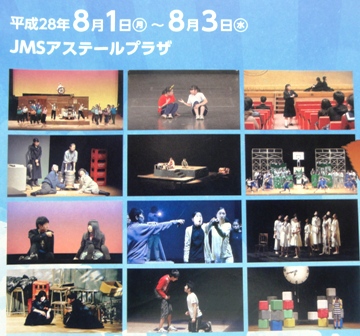

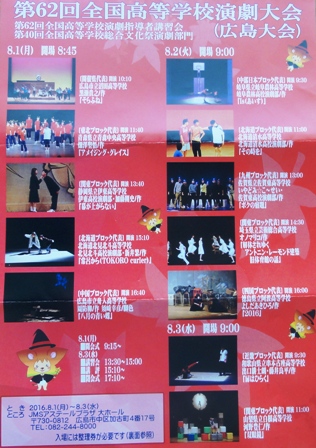

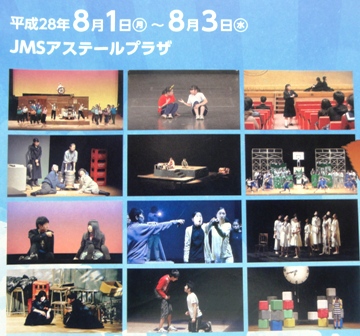

第62回高校演劇全国大会は広島のアステールプラザで、8月1日~3日開催されます。全国高演協事務局から案内が来ましたのでお知らせします。

広島は近いのでぜひ行きたい!という人も多いことでしょう。でもそのまま行っても入場できません。観劇希望者が多いので、申し込みが必要です。往復葉書で6月24日が必着〆切になっています。詳細は「2016ひろしま総文Webサイト(hiroshima-soubun.jp)で調べてみてください。往復葉書の書き方が説明してあります。

すはまくんは申し込みをする予定です。中国地区からは開催県代表として沼田高校の『そらふね』(黒瀬貴之作)と中国ブロック代表で舟入高校の『八月の青い蝶』(周防柳 作、須崎幸彦 潤色)が上演します。共に高校演劇伝統高です。期待しています。

すはまくんは申し込みをする予定です。中国地区からは開催県代表として沼田高校の『そらふね』(黒瀬貴之作)と中国ブロック代表で舟入高校の『八月の青い蝶』(周防柳 作、須崎幸彦 潤色)が上演します。共に高校演劇伝統高です。期待しています。

高校演劇も以前と少し違ってきている印象を受けます。それを確かめてみたいと思っています。話しはトンデ、今年の島根県大会は10月29、30、ラメールです。

・・・・・・大会がおわりました。それぞれすばらしい舞台でした・・・・・

(夜の原爆資料館です。長い間座っていました)

久しぶりに全国大会を観劇しました。1日目の夜には劇作研究会の総会・懇親会があり、これまた久しぶりに参加し懐かしい方々にお会いしました。

第62回 全国高等学校演劇大会審査結果

(優良賞以下は上演順です)

最優秀賞:『Is(あいす)』 岐阜農林高校演劇部/作 岐阜農林高校

優 秀 賞: 『アメイジング・グレイス』 畑澤聖悟/作 青森中央高校

『幕が上がらない』 伊東高校演劇部・加藤剛史/作 静岡県立伊東高校 『解体されゆくアントニン・レーモンド建築 旧体育館の話』

オノマリコ/作 埼玉県立芸術総合高校

優 良 賞: 『そらふね』 黒瀬貴之/作 広島市立沼田高校

『常呂からTOKORO culer 』演劇部・新井繁/作 北見北斗高校

『八月の青い蝶』 周防柳/作 須﨑幸彦/脚色 広島市立舟入高校

『その時を』 演劇部/作 北海道清水高校

『ボクの宿題 』いやどみ・こ〜せい・演劇部/作 県立佐賀東高校

『2016』 よしだあきひろ/作 徳島県立阿波高校

『扉はひらく』 出口耕士朗・藤井良平/作 和歌山県立串本古座高校

『双 眼 鏡」 河野豊仁/作 山梨県立白根高校

舞台美術賞 :『八月の青い蝶』 広島市立舟入高校

創作脚本賞 :出口耕士朗・藤井良平 『扉はひらく』

内木文英賞 :広島市立沼田高校

浜田の岩町先生(全国高演協顧問)も来ておられましたが、「久しぶりに高校演劇を観たけど以前とは随分違うね」と言っておられました。確かにそうですね。

部屋の中でじっくり親子の葛藤を見せる ー というような劇は少数です。身体訓練や演技力はもちろんですが、舞台空間の使い方がとてもうまく、演出に工夫があり多彩で観客を惹き付けます。舞台に多数のキャストが登場しても、その動きがダイナミックで迫力があります。スポーツ感覚が生かされ、音楽や音響の使い方も的を射て洗練されています。しかも劇のテーマもしっかり押さえて演出されているので、拡散感覚と同時に凝集力もあり、感動があります。ひとことでいえば、総合力に優れています。岐阜農林、青森中央の劇を観ながら圧倒されました。

舟入高校の劇には舞台美術賞が贈られました。光の当て方や装置の転換に職人的な技巧を感じました。ちょっと真似ができませんね。沼田高校は内木文英賞。原爆を継続して追求してきた意義を評価されたものです。

全国大会の運営は大変です。それをスムーズに運営された広島の顧問や演劇部員のみなさん、おつかれさまでした。とってもいい大会でした。(ブログ 詩の散歩道、高校演劇 すはま)

富山は谷が深く、急斜面の広い土手も多いのですが、いつも草が刈り取られていて心が洗われます。大変だろうな、と御苦労に頭がさがります。景観維持には時間と労力が必要です。しばらく進んで、吉田正純さんの野外彫刻を要害山をバックにしてパチリ!不安定な曲線が重い長方体を支えている像が印象に残ります。

富山は谷が深く、急斜面の広い土手も多いのですが、いつも草が刈り取られていて心が洗われます。大変だろうな、と御苦労に頭がさがります。景観維持には時間と労力が必要です。しばらく進んで、吉田正純さんの野外彫刻を要害山をバックにしてパチリ!不安定な曲線が重い長方体を支えている像が印象に残ります。 道を下って少し登ったところに白い彫刻が目を惹きます。こんな彫刻があちこちにあれば、きっと魅力のある山村になりでしょうね。旧富山小学はしっかりした立派な建物です。驚き感心しもったいないと思いました。竹内さんからコーヒーとココアを入れていただき、校舎を見て回りました。部屋がたくさんあります。

道を下って少し登ったところに白い彫刻が目を惹きます。こんな彫刻があちこちにあれば、きっと魅力のある山村になりでしょうね。旧富山小学はしっかりした立派な建物です。驚き感心しもったいないと思いました。竹内さんからコーヒーとココアを入れていただき、校舎を見て回りました。部屋がたくさんあります。