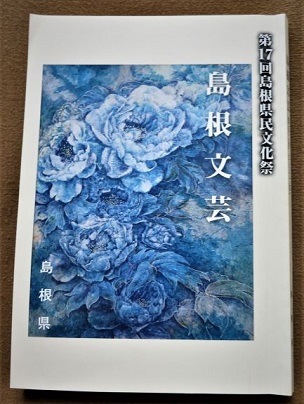

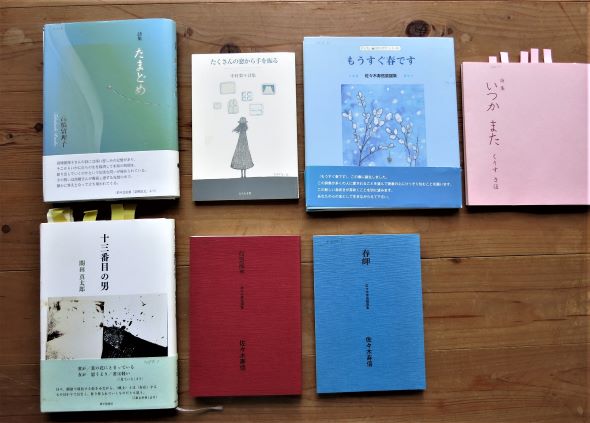

今年度の「島根文芸」入選者表彰式は、12日(土)は県職員会館で13時30分から行われます。新型コロナウィルス感染拡大防止のために、参加者を入賞者に限定して行われます。分科会(短歌、俳句、川柳、詩、散文)は14時15分から予定通りです。当日、入選作品集「島根文芸」が配布されます。購入する場合は1000円です。次の写真はこれまでの入選作品集です。

1968(昭和43)年に第一号が発行されましたが、当時は「詩歌集」という表題でした。通算52号に達する貴重な歴史を重ねています。今年度は詩部門が担当で洲浜が会長ですが、文芸フェスタや運営委員会など中止になりましたので、今回の表彰式が初仕事。来年度も詩部門が担当予定ですが、益田市で予定されている「文芸フェスタ」をどうするか、大きな課題です。

1968(昭和43)年に第一号が発行されましたが、当時は「詩歌集」という表題でした。通算52号に達する貴重な歴史を重ねています。今年度は詩部門が担当で洲浜が会長ですが、文芸フェスタや運営委員会など中止になりましたので、今回の表彰式が初仕事。来年度も詩部門が担当予定ですが、益田市で予定されている「文芸フェスタ」をどうするか、大きな課題です。

(ブログ:詩の散歩道 島根県詩人連合 島根文芸フェスタ お報らせ 地域情報 20201210すはま)

「島根県詩人連合」カテゴリーアーカイブ

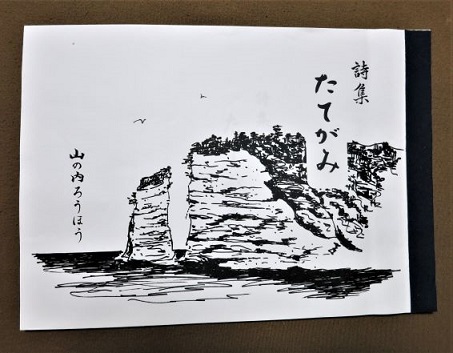

R2,山の内ろうほう詩集『たてがみ』に寄せて

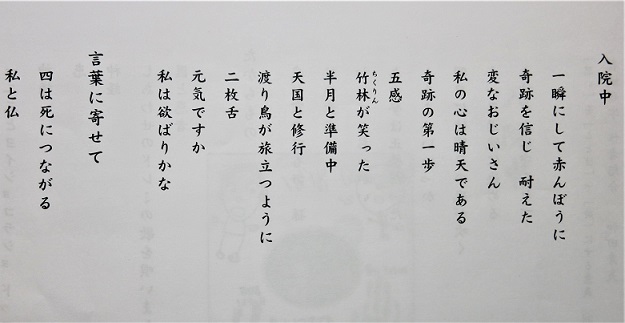

五月のある日、長久町の山内芳朗さんが車に同乗して来られ、「入院中に初めて詩を書きました。見てほしい」と。驚きました!脳出血で入院中に40篇もの詩を書かれたのです!きっと心の内を表現せずにはいられない強い衝動があったのでしょう。約30篇を選んで編集し、9月にA4版の詩集になりました。

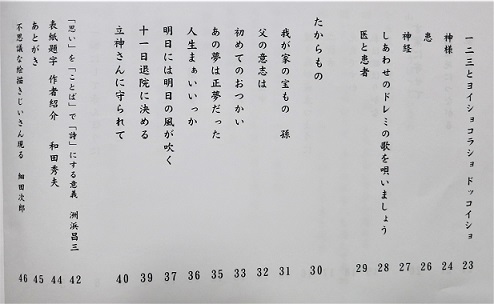

冒頭の文章の一部を紹介します:「15歳から建具づくり一筋 65年/48歳の時「松」との出会いで筆を進める/描いた水墨画は数知れず/多くの社寺にも奉納 /地元のこと松のこと 数々の民話として書き残す/ 令和2年三月/81歳の朝/ズボンを履こうとしたら目の前が真っ暗に・・・気付けば病院のベッドの上/「脳出血」/ 入退院後 リハビリ施設に通い/筆は新たな方向へ/ろうほうじいさん第二の創作人生始まる」。以下目次です。

冒頭の文章の一部を紹介します:「15歳から建具づくり一筋 65年/48歳の時「松」との出会いで筆を進める/描いた水墨画は数知れず/多くの社寺にも奉納 /地元のこと松のこと 数々の民話として書き残す/ 令和2年三月/81歳の朝/ズボンを履こうとしたら目の前が真っ暗に・・・気付けば病院のベッドの上/「脳出血」/ 入退院後 リハビリ施設に通い/筆は新たな方向へ/ろうほうじいさん第二の創作人生始まる」。以下目次です。

山内さんには『銀山二世松ものがたり』という著作もあり、このブログでも紹介しています。今回も「ニッチノーマス」の細田次郎さんの尽力によって刊行されました。初めての詩で、いろいろな批評はあるかと思いますが、率直に表現され、詩に馴染みがない人でも良くわかり共感できます。表紙は山内さんか描かれた羽根の「立神岩」です。お孫さんとのコラボでもあり、お孫さん二人の絵や言葉もたくさん挿入されています。

山内さんには『銀山二世松ものがたり』という著作もあり、このブログでも紹介しています。今回も「ニッチノーマス」の細田次郎さんの尽力によって刊行されました。初めての詩で、いろいろな批評はあるかと思いますが、率直に表現され、詩に馴染みがない人でも良くわかり共感できます。表紙は山内さんか描かれた羽根の「立神岩」です。お孫さんとのコラボでもあり、お孫さん二人の絵や言葉もたくさん挿入されています。

本ではありませんが、手軽に作品をまとめて、意中の人たちに読んでもらうというこのような発表形式も貴重だと思います。

「『思い』を『ことば』で『詩』にする意義」という一文を巻末に寄せていますのでPDFで紹介します。

R2,跋文 山内ろうほう詩集『たてがみ』に寄せて 洲浜昌三 6,15

(ブログ 昌ちゃんの詩の散歩道、詩集や本の紹介、地域情報、島根県詩人連合、20201025洲浜)

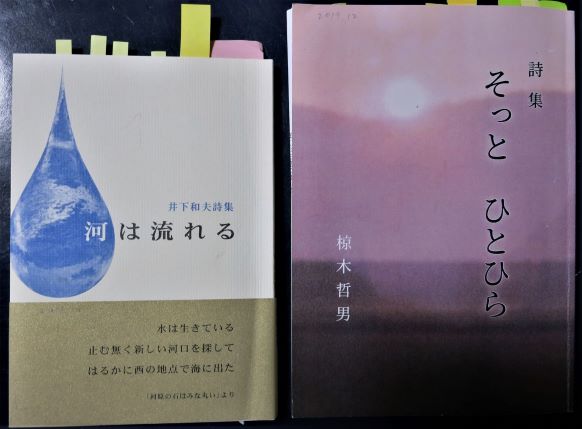

R2,井下和夫詩集、椋木哲夫詩集(書評「石見詩人」144号)

『石見詩人』は、同人も高齢化し現在は年2回の発行になりましたが、益田市の高田頼昌さんが中心になって頑張っています。2019年10月に井下和夫詩集『河は流れる』(ふらんす堂)、12月に椋木哲夫詩集『そっと ひとひら』(たど印刷)が刊行されました。二人ともキャリアのある詩人です。書評を144号に書きましたので紹介します。

井下さんは益田市昭和町にお住まいですが美郷町出身で大田高にも勤務しておられました。詩は、ふと心に触れた感慨を具体を通して洗練された言葉で静かに語るというのが特徴で、行間から哀歓や郷愁が滲み出て味があります。30篇の詩が載っています。

井下さんは益田市昭和町にお住まいですが美郷町出身で大田高にも勤務しておられました。詩は、ふと心に触れた感慨を具体を通して洗練された言葉で静かに語るというのが特徴で、行間から哀歓や郷愁が滲み出て味があります。30篇の詩が載っています。

R2,書評 井下和夫詩集「あるがままに」石見詩人144号(洲浜昌三)

椋木さんは益田市向横田に在住。この詩集には、昭和44年から令和1年までの作品が年代順に掲載されています。椋木さんの詩は自己主張や風刺、ユーモア、言葉遊び、鋭い社会批判などを含め「如何に生きるか」という哲学的な模索が背後にあり、独自の面白い視点で光を当てて表現するのが特徴で、詩が活き活きとしています。

R2 書評 椋木哲夫詩集『そっと ひとひら』石見詩人144号(洲浜昌三)rtf

石見詩人主催者の高田頼昌さんが、山陰中央新報に寄稿された

文章がありますので、紹介します。

(ブログ 劇研「空」、昌ちゃんの詩の散歩道、詩集や本の紹介、202010すはま

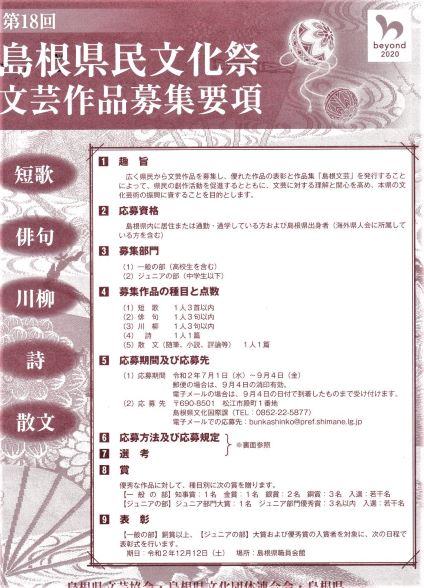

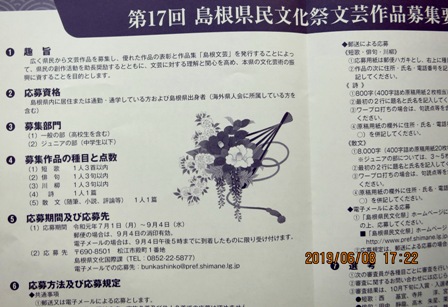

R2,県民文化祭・『島根文芸』作品募集(7/1~9/4)

第18回島根県民文化祭の主要行事・「しまね文芸フェスタ」は、9月20日益田市で開催予定でしたが、新型コロナのため中止になりました。今年度は詩部門が担当で、昨年から講師との調整を進めていましたが、残念ながらキャンセルに至りました。文芸作品募集は例年通り行います。どうぞ奮って応募してください。

裏面に詳細があります。チラシは公民館や学校などにも置いてあります。県文化国際課に問い合わせてもいいですし、「島根県民文化祭」ホームページにも掲載してあります。島根出身者なら県外の人も応募できます。「ジュニアーの部」もありますので、小中学生の皆さんも作った作品を送ってください。

裏面に詳細があります。チラシは公民館や学校などにも置いてあります。県文化国際課に問い合わせてもいいですし、「島根県民文化祭」ホームページにも掲載してあります。島根出身者なら県外の人も応募できます。「ジュニアーの部」もありますので、小中学生の皆さんも作った作品を送ってください。

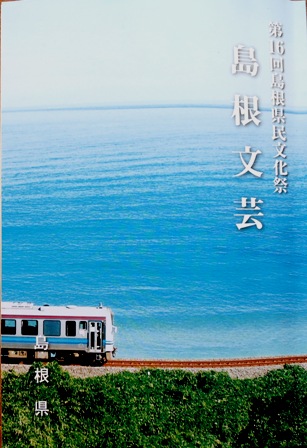

表彰式は12月12日(土)松江の職員会館で行われ、入賞作品を掲載した『島根文芸』が贈られます。次の表紙は昨年度のものです。

次の写真は詩部門の入賞者表彰式です。表彰式のあと、各部門で入賞者を囲んで合評会が開かれます。選者と詩人連合の会員などが参加します。ぼくも毎年出席しています。

次の写真は詩部門の入賞者表彰式です。表彰式のあと、各部門で入賞者を囲んで合評会が開かれます。選者と詩人連合の会員などが参加します。ぼくも毎年出席しています。

『島根文芸』も52号になり、貴重な島根の文芸作品を宝庫にもなっています。小中学生の場合は自分から応募することは滅多にありませんので、学校の先生の指導や勧めで、毎年作品が寄せられます。今年も新鮮な作品が楽しみです。ご協力ください。

『島根文芸』も52号になり、貴重な島根の文芸作品を宝庫にもなっています。小中学生の場合は自分から応募することは滅多にありませんので、学校の先生の指導や勧めで、毎年作品が寄せられます。今年も新鮮な作品が楽しみです。ご協力ください。

(ブログ 詩の散歩道 島根文芸フェスタ 島根県詩人連合 お知らせ 20200702 洲浜)

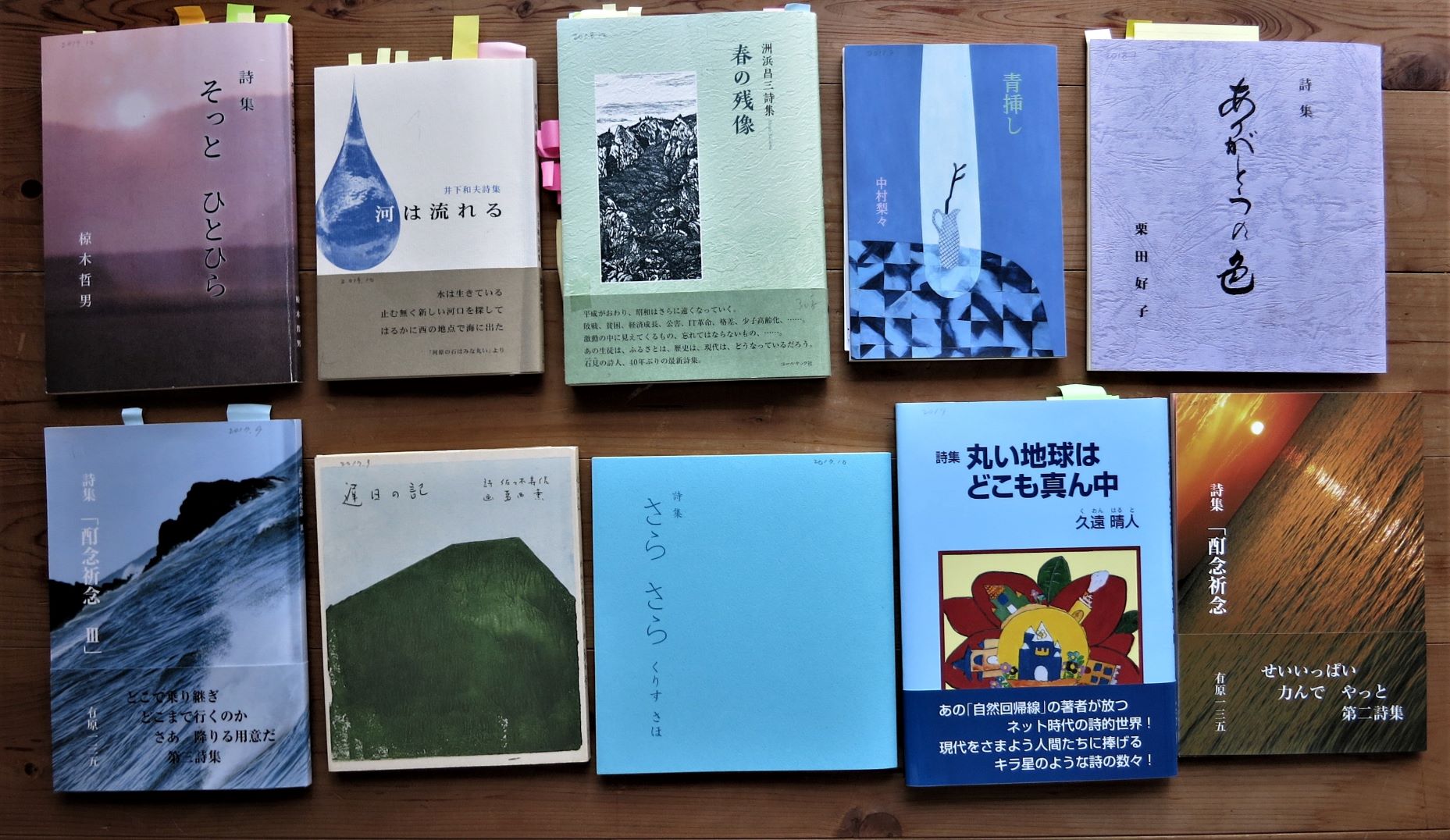

R2,石見で発刊された個人詩集17冊(2020~2010)

「石見詩人」編集者の高田頼昌さんが、「石見から続々個人詩集発刊」というタイトルで山陰中央新報(4/15)の文化蘭へ寄稿されましたので紹介します。ここでは、井下和夫、洲浜昌三、くりす さほ、栗田好子、椋木哲夫、中村梨々、6名の最近の詩集を取り上げてコメントしています。

ついでに過去の詩集をまとめておきたいと思い、書棚から過去10年分の石見で出版された詩集を年代順に一覧表にしてみました。どの詩集にも素敵な詩があります。各詩集から1,2編選抜してアンソロジーをつくれば、面白い詩集ができるけどなぁ・・・・(沈黙は何を暗示してるのか?)。

発行年月と題名などを一覧表にしてみました。

10年間で、石見で出版された詩集 17冊(1920~2010)

表紙も紹介します。詩集によっては、「詩の散歩道」で書評を載せているものもあります。

つづいて少しづつ整理していきたいと思います。連日、暑い日が続きます。畑の水遣りも手が抜けません。今日は大田准看護学校の英語授業の初日でした。大田準看も今年度で閉校です。18名の男女の皆さんが、熱心に授業に受けておられます。石見は感染者ゼロ行進中ですが、マスク着用、机の間隔確保、手洗いや三密を守っています。感染者ゼロこそ免疫がないから恐ろしい、と言われれば、なんとも、返す言葉がありませぬ。

つづいて少しづつ整理していきたいと思います。連日、暑い日が続きます。畑の水遣りも手が抜けません。今日は大田准看護学校の英語授業の初日でした。大田準看も今年度で閉校です。18名の男女の皆さんが、熱心に授業に受けておられます。石見は感染者ゼロ行進中ですが、マスク着用、机の間隔確保、手洗いや三密を守っています。感染者ゼロこそ免疫がないから恐ろしい、と言われれば、なんとも、返す言葉がありませぬ。

(ブログ 詩の散歩道 詩集や本の紹介 石見の詩集 洲浜)

R2, 文化行事、次々と中止です

島根、鳥取は新型コロナヴィールス罹患者ゼロ行進中でしたが、ついにカウントが始まりました。昨夜の時点で松江、出雲地区で10名と報道されていますが、石見も虎視眈々と狙われています。お互いの自覚と努力でブロックしたいものです。

書くのは久しぶりですが、関係する行事がどうなったか、お知らせします。

1.大田市民会館カルチュアー講座「朗読で楽しむ郷土の作品」。集会は中止ということで、まだ具体的に動いていません。先日仁摩の人から、参加したいという電話がありました。近日中にチラシを作成し、5月下旬ごろから始めればと思っていますがどうでしょうか。今年は、自分が読みたい作品、聞いて欲しいものを選んで朗読することにしています。

1.しまね文芸フェスタ運営委員会は27日に松江で開催予定でしたが、中止になりました。更に9月20日益田で開催予定だった「しまね文芸フェスタ」も中止。講師に荒川洋治氏をお願いしていましたが、残念です。島根県文化団体連合会発行のニュースが届きました。昨年一年間の活動がうまくまとめてあります。

1.9月12日予定の劇研「空」主催「第11回朗読を楽しむ」はどうするか、話し合わないといけません。

1.4月18日の予定だった「令和に新たに拓く石見のステージ準備会」(石央文化ホールより案内文書、来年2月初旬に舞台発表の予定)は延期になりました。

1.5月24日予定の「島根県詩人連合理事会・総会」は中止。文書で了解を得ることに来まりました。

1.5月31日三瓶山で開催予定だった「全国植樹祭」は来年に延期。(スローガンの選考委員だったので出席案内がきていました)

1.5月31日予定の「しまね演劇ネット総会」は、目下予定通りです。そのうち案内がくるでしょう。

上の写真は仁摩町公園です。2月23日に宮脇恍太さんの写真展を見に行った時に写しました。こんなに立派な滑り台があるのに、いつ行っても誰も滑っていない。もったいない。子供さんを連れて行けば、大喜びして何度も空から降りてくるでしょう。

(ブログ 劇研「空」の活動報告 お知らせ 詩の散歩道 20200415 すはま)

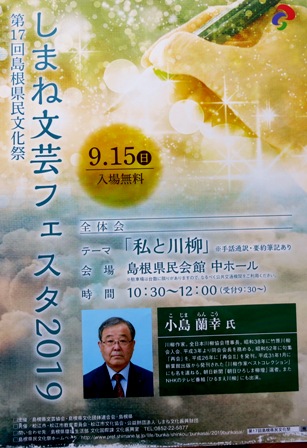

R1,文芸作品募集(島根県民文化祭〆切9/5)

2019年度の文芸作品募集は、7/1から始まっています。短歌、俳句、川柳、詩、散文を募集しています。9/5が〆切です。入賞作品は本になり12月の表彰式で渡されます。ジュニアーの部もあり、昨年は詩で90篇近い中学生の作品がありました。17回文芸フェスタは9月15日(日)県民会館です。講師は川柳の小島蘭幸先生です。誰でも参加自由です。来年は詩部門の担当です。講師は?お楽しみにしていてください。目下、下準備内密裏進行中です。

文芸作品の応募要項や作品集は県内の図書館や公的施設にあります。興味がありそうな人には声をかけ、応募をすすめてみてください。年々高齢化が進み、応募者が少なくなっています。自分から応募する小中学生はほとんどいないと思いますので、親や先生の勧めがある場合がほとんどです。励みになりますので、どうぞチャレンジを!

(ブログ 詩の散歩道 お知らせ 島根詩人連合 20190815すはま)

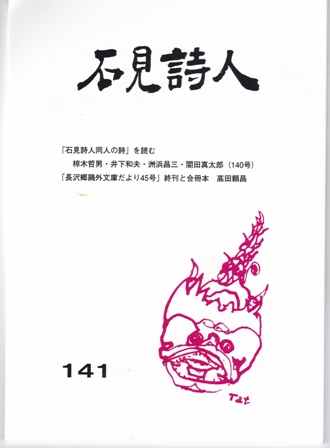

H30 栗田好子詩集『ありがとうの色』書評(「石見詩人」141号より)

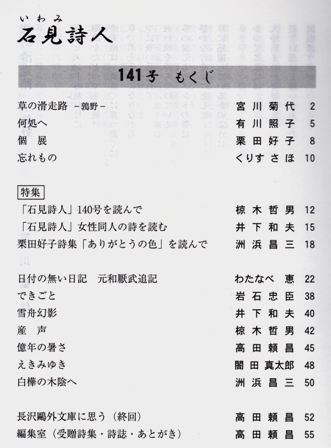

「石見詩人」(益田市 高田頼昌 編集)141号が平成30年12月、発行されました。以前は季刊でしたが、現在は年2回です。その中で栗田好子(益田市中島町)さんの第2詩集『ありがとうの色』の詩集評をかきましたので、表紙、目次と共に紹介します。(石見詩人 🏣698-0004 益田市東町17-15)

『石見詩人』は、昭和29年に益田市で誕生した伝統のある詩誌ですが、同人も高齢化、人数も少なくなりました。継続するのは楽ではありませんが、もう少し頑張る、と編集者は熱い思いを述べています。

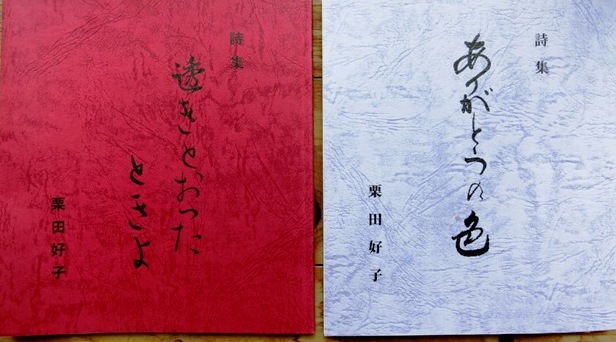

『ありがとうの色』は2018年1月、石見詩人社から発行。第一詩集『透きとおったときよ』は2002年。16年ぶりです。一人の女性が不安や孤独を抱えつつ、前向きに誠実に歩んできた心の軌跡を見つめ、触れ、感じ、味わうことができるいい詩集です。栗田さんは、8月に益田の喫茶店で「詩とイラスト」展を開催、とても好評だったそうです。分かり共感がある詩なので可能な作品展だったのでしょう。詩が紙の上に閉じこもらずに、街へ出て行くのはいいことですね。次のPDFは詩集の証票です。興味がある人は開いてみてください。

『ありがとうの色』は2018年1月、石見詩人社から発行。第一詩集『透きとおったときよ』は2002年。16年ぶりです。一人の女性が不安や孤独を抱えつつ、前向きに誠実に歩んできた心の軌跡を見つめ、触れ、感じ、味わうことができるいい詩集です。栗田さんは、8月に益田の喫茶店で「詩とイラスト」展を開催、とても好評だったそうです。分かり共感がある詩なので可能な作品展だったのでしょう。詩が紙の上に閉じこもらずに、街へ出て行くのはいいことですね。次のPDFは詩集の証票です。興味がある人は開いてみてください。

H31、ブログ 詩集評 栗田好子詩集『ありがとうのいろ』「不安孤独をバネに明るい広い世界へ」2段30字×18行

このブログでは、出来るだけ詩人の詩集などは紹介するつもりですが、たくさん詩集が届きますので、いい詩集があってもみな紹介する時間的余裕はありません。少なくとも山陰地方の詩集は紹介したいと思っているのですが、思うようにいきません。詩は読まれない時代。少しでも知ってもらい、励みになればと思い、少しづつ紹介していきたいと思っています。(ブログ 詩の散歩道 詩集や本の紹介 20190130 すはま)

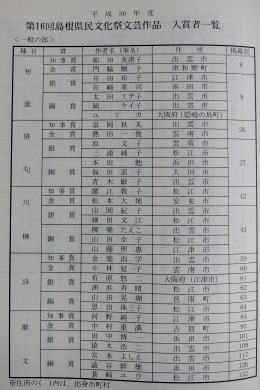

H30 県民文化祭 文芸作品入賞者表彰式

第16回島根県民文化祭の文芸部門の表彰式が12月9日、松江で行われました。一般の部とジュニアーの部で募集していましたが、立派な本になって当日手渡されました。「島根文芸」は51号になります。半世紀の歴史を刻みました。一冊千円で購入できます。

短歌、俳句の知事賞、金賞を見てみましょう。それぞれ奥深い作品ですね。

短歌、俳句の知事賞、金賞を見てみましょう。それぞれ奥深い作品ですね。

「戦争を笑い話にしてた父ほんとの辛さ病室で聞く」(船田美津子)

「海原のごとき八月の青田より不意に草取る人現るる」(門脇順子)

「水害の片付かぬまま稲の花」(富岡秋美)

「秋めくや禅寺の庭石ひとつ」(熱田一俊)

詩部門では、ジュニアーで87篇の短詩の応募がありました。大東中学校のみなさんが大健闘され、いい作品がたくさんありました。表彰式の後は分科会が開かれ、詩部門では、入賞者が作品を朗読し、感想を述べ合いました。今年の審査委員は閤田、川辺、洲浜の三人でした。素敵な作品を、ここで作品を紹介できないのは残念ですが、図書館にはあるはずです。県の国際文化課でも販売しています。来年も是非、多くのみなさんの応募を期待しています。

詩部門では、ジュニアーで87篇の短詩の応募がありました。大東中学校のみなさんが大健闘され、いい作品がたくさんありました。表彰式の後は分科会が開かれ、詩部門では、入賞者が作品を朗読し、感想を述べ合いました。今年の審査委員は閤田、川辺、洲浜の三人でした。素敵な作品を、ここで作品を紹介できないのは残念ですが、図書館にはあるはずです。県の国際文化課でも販売しています。来年も是非、多くのみなさんの応募を期待しています。

(ブログ 「詩の散歩道」 島根文芸フェスタ、島根県詩人連合 20181213 すはま )

H30 黛まどか氏講演 しまね文芸フェスタ

「しまね文芸フェスタ2018」は9月16日、浜田市の「いわみーる」で開催、午前の全体会では、俳句で大活躍中の黛まどか先生の講演「日本人のユーモアと美意識」がありました。大まかに印象に残った言葉を紹介してみます。

フランスの中学の教科書では9割日本の俳句、短歌が載っている。本来日本人は自然を愛でる心が強い。雨の名前でも440もある。苦難をユーモアに変える心もある。満たないもの、不揃いなもの、余白に「美」を見出す心がある。詩は本来自由なのに、何故俳句に枠があるのか、とフランス人に問われ、床運動の例を出し、「枠があるから精いっぱい使おうとするから美しく見えるのですと話しました」。

フランスの中学の教科書では9割日本の俳句、短歌が載っている。本来日本人は自然を愛でる心が強い。雨の名前でも440もある。苦難をユーモアに変える心もある。満たないもの、不揃いなもの、余白に「美」を見出す心がある。詩は本来自由なのに、何故俳句に枠があるのか、とフランス人に問われ、床運動の例を出し、「枠があるから精いっぱい使おうとするから美しく見えるのですと話しました」。

最近の好きな俳句として次のような例を挙げられました。「桜散る遅れて笑う老女にも」「仏壇に先祖込みあふ涼しさよ」「身一つとなりて薫風ありしかな」(岩手県 佐藤勲)「対象との関係でなく普遍的な愛を歌っている」という言葉が胸に響きました。そして、最後の俳句では、多くの人が励まされているとか。文芸が果たす力、役割についても考えさせられました。素敵な講演でした。ありがとうございました。

前日の夜、講師歓迎会があり、黛先生と話しました。第9回「朗読を楽しむ」が終わって浜田へ直行したので、人麻呂の短歌に曲をつけて発表した話をしました。短歌には朗詠があるけど、なんで俳句にはないのですか。作ってみてください」と無茶なことを言ったら、ニコニコ笑って、「考えてみます」と言われました。実現したら面白いことになりますね。写真は大田出身の短歌の大家、藤井さんと黛先生。

前日の夜、講師歓迎会があり、黛先生と話しました。第9回「朗読を楽しむ」が終わって浜田へ直行したので、人麻呂の短歌に曲をつけて発表した話をしました。短歌には朗詠があるけど、なんで俳句にはないのですか。作ってみてください」と無茶なことを言ったら、ニコニコ笑って、「考えてみます」と言われました。実現したら面白いことになりますね。写真は大田出身の短歌の大家、藤井さんと黛先生。

午後の詩の分科会では、自作詩朗読と合評。川辺、閤田、くりす、高田夫妻、米子から成田夫妻、宇部市から永富衛、詩集『青押し』(オオカミ編集室発行)が出て間もない中村梨々さん、地元から植本文子さん、そして洲浜。久しぶりに11人集まり活発な感想や意見を述べ合い、充実した会になりました。みなさん、おつかれさまでした。来年は川柳が担当です。

(ブログ 詩の散歩道 しまね文芸フェスタ 島根詩人連合 報告 すはま)