夢のデパート

洲 浜 昌 三

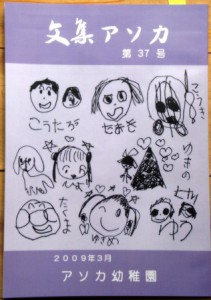

本棚を整理していると

「文集アソカ」が何冊も出てきた

四十五年間 幼稚園で発行されつづけた

親と先生と子どもたちの思い出の記録集

「夢と思い出」のページに

「行きたい所はどこですか」という質問があり

「さんのあ」

とたくさんの子どもたちが答えている

ノンちゃん

その「さんのあ」がなくなるよ

地下一階 地上四階 屋上

市内唯一の立体駐車場

大田の中心街に堂々と建っていた「さんのあ」

ぼくらがフランスのパリへ憧れるように

行ってみたい夢の場所だったんだね

昭和49年に開業以来 ピーク時には四〇億円の

売り上げに達したが 郊外型の大型ショッピング

センターができて以来 売り上げが激減 負債総

額は約十五億円

と新聞にある

子どもたちの

夢を育ててくれたアソカがなくなり

子どもたちの夢だった「さんのあ」も消えていく

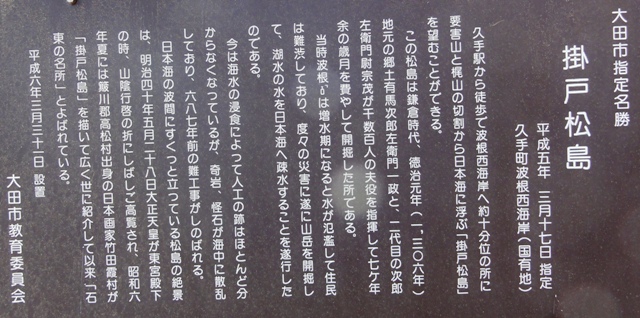

大田市文化協会が発行している「きれんげ」という会報があり、俳句、短歌、川柳、行事、石見銀山の歴史、人物・サークル紹介など多彩な記事を載せています。A4版でページで年3回、約1000部発行され好評です。他市の文化人から「格調の高いいい会報だ」と言われたことがあります。

10年くらい前から編集委員会に依頼されて短詩を書いています。詩人だけが読む詩の同人誌や詩集と違い、詩なんかほとんど読んだことがなく、難しいと敬遠している人たちが大多数ですから、分かりやすくて心に響くような詩を書いてきました。もう30編以上になります。一般の人を対象にした冊子に、詩を載せてくれるような編集者はまずいません。それを思うと、この場を提供してくださる編集者に感謝し頑張って書いています。

アソカ幼稚園が発行していた卒業記念文集に、「一番行きたいところはどこですか」という質問があり、多くの園児が「さんのあ」と答えていました。それがとても印象に残っていて、この詩が生まれました。以前は「さんのあファミリーデパート」が大田市唯一の何でも売っている店でした。都会に出て行った人たちに、「さんのあが倒産したよ」といえば、きっと大田が真っ暗闇になるようなショックを受けることでしょう。

「さんのあ」は今の時点(平24,8,8)ではまだ建物は建っています。看板などが危険なので市が予算をつけて取り外す、という記事がでていました。利用の計画はないようですが、解体すれば大金がかかります。どうなるのでしょう。グロウバル化の流れで規制が緩和され、大型のショッピングセンターが郊外にでき、市内の店は崩壊していきます。同時に古い日本人の美徳や価値観も崩壊していきます。合理的、自由経済、便利、利益などを第一に優先すれば反面で失われていくものもあります。そういう批判の目も密かに隠してある詩です。

これはなんでしょう?解体中の夢のデパートです。

これはなんでしょう?解体中の夢のデパートです。

これは何でしょう?解体された夢のデパートの跡に誕生した「グッディ」です。(2016,3,8)

これは何でしょう?解体された夢のデパートの跡に誕生した「グッディ」です。(2016,3,8)