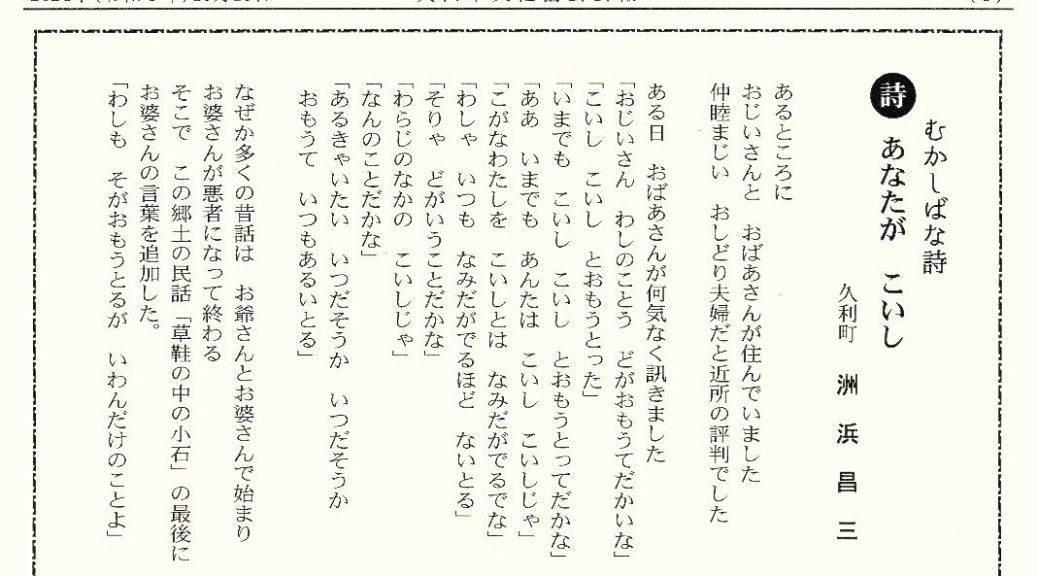

ふるさとを詠う

古城 二ツ山城址に立つ

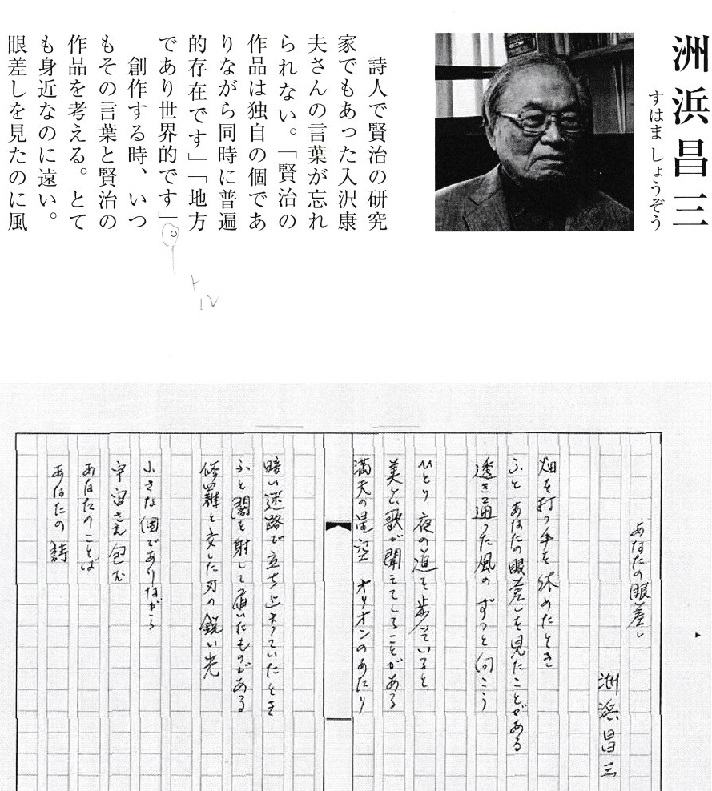

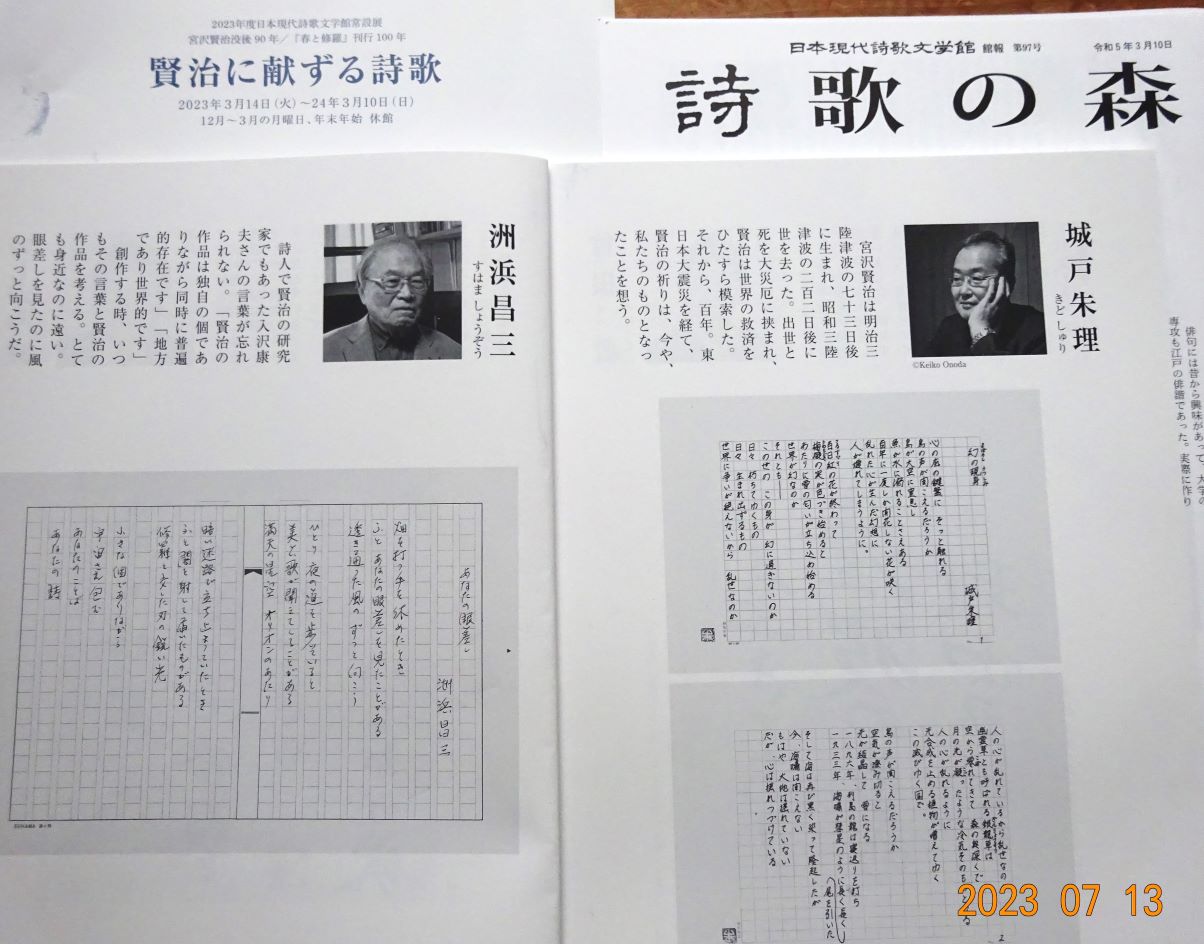

洲浜 昌三

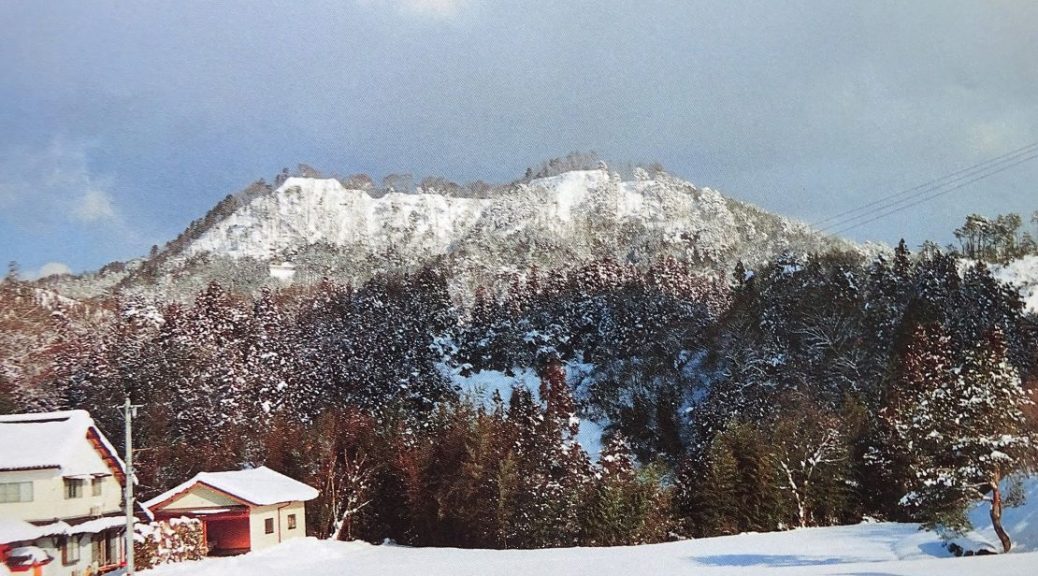

春深い 二ツ山城趾に 佇(たたず)めば

雑木林(ぞうきばやし)に 微風(そよかぜ)が流れ 若葉が香る

見上げれば 澄み渡る空に 白い雲

霞の彼方に 峰また峰の 山の波

見下ろせば ふるさとの町 出羽川

戦国の世に 城主・出羽氏 高橋氏に敗れ

毛利元就 高橋氏を破って 城を再建

ふるさとの 二つの峰に 聳(そび)えた館(やかた)

朝日夕日に 照り輝いた 石見の古城

今は唯(ただ)石垣 落ち葉の空堀 戦の跡を語る

邑南町鱒渕に、二つ山城址があります。石見では益田の七尾城についで2番目に古い城址と言われています。谷を挟んで隣には高橋氏の本城があります。南朝方の高橋氏は二ツ山城を攻略しましたが、毛利元就に敗北します。そして元就の6男元倶が養子として入場し城を再興します。二ツ山と本城は子供の時から毎日眺めた懐かしい城趾です。

邑南町鱒渕に、二つ山城址があります。石見では益田の七尾城についで2番目に古い城址と言われています。谷を挟んで隣には高橋氏の本城があります。南朝方の高橋氏は二ツ山城を攻略しましたが、毛利元就に敗北します。そして元就の6男元倶が養子として入場し城を再興します。二ツ山と本城は子供の時から毎日眺めた懐かしい城趾です。

数年前に同級生の久憲くんから、二ツ山の詩吟を書いてくれ、と頼まれていました。詩吟は僕も朗詠しますが、書いたことがありません。なかなか書けず宿題未提出状態でしたが、詩吟をされる大奥様の強い要望だと言って正月に電話がありました。こうなれば名誉のために最優先。頑張って作り、現代文と古文調の2種類の歌詞を送りました。厚い礼状がきて、目下懸命に曲をつけておられるとか。考えてみれば、生まれ育った故郷の詩吟を聞けるなんて最高だな、と思いました。楽しみです。

二ツ山城の歴史を簡単にまとめてみました。興味がある人はどうぞ。

1223年富永祐純の子朝祐が出羽郷・久永荘の地頭としてこの地に入り、出羽氏を称して二ツ山城を築いたといわれる。南北朝時代には出羽氏は北朝方だったため1361年南朝方の阿須那高橋氏に攻略され落城した。1530年毛利元就に攻められ高橋氏が滅ぶと、出羽氏は出羽郷を回復し二ツ山城に復帰した。天文1542年大内義隆が尼子攻略のため二ツ山に入り、石見の諸将が二ツ山城に結集し出雲へ進出した。1557年吉川元春が小笠原氏攻略のため入城し、翌年には毛利元就が本陣を置いた。更に、永禄4年にも毛利元就は福屋氏攻略のため二ツ山城に入っている。1565年)に毛利元就の六男元倶が養子として二ツ山城に入っており、現在見ることのできる遺構はこの頃改修された姿と思われる。慶長5年(1600)関ヶ原の戦いに敗れた毛利氏に従い、出羽氏は長州萩へ移った。

(詩の散歩道 詩吟 邑南町二ツ山城 20250224洲浜昌三)