県民会館で開催され文芸部門の理事として出席。予算決算、事業報告、7年度計画など承認しました。この会には県内の44団体(音楽、演劇、舞踊、伝統芸能、美術、文芸、市や町の文化協会など)加入しています。会費は各団体1万ですが、県は約700万円拠出しています。各団体は県民文化祭や次世代育成事業として、小中学校生などを対象にワークショップなどを開き島根の教育に貢献しています。部活動が学校でできなくなる現状を考えると、ますます重要な役割を担っているといえます。

劇研「空」は「しまね演劇ネット」に加入していますので、以前は朗読指導で中学校へ行ったことがあります。文芸なども「詩の作り方」「小説の書き方」などで参加すればいいのですが、俳句、短歌、川柳なども参加していません。

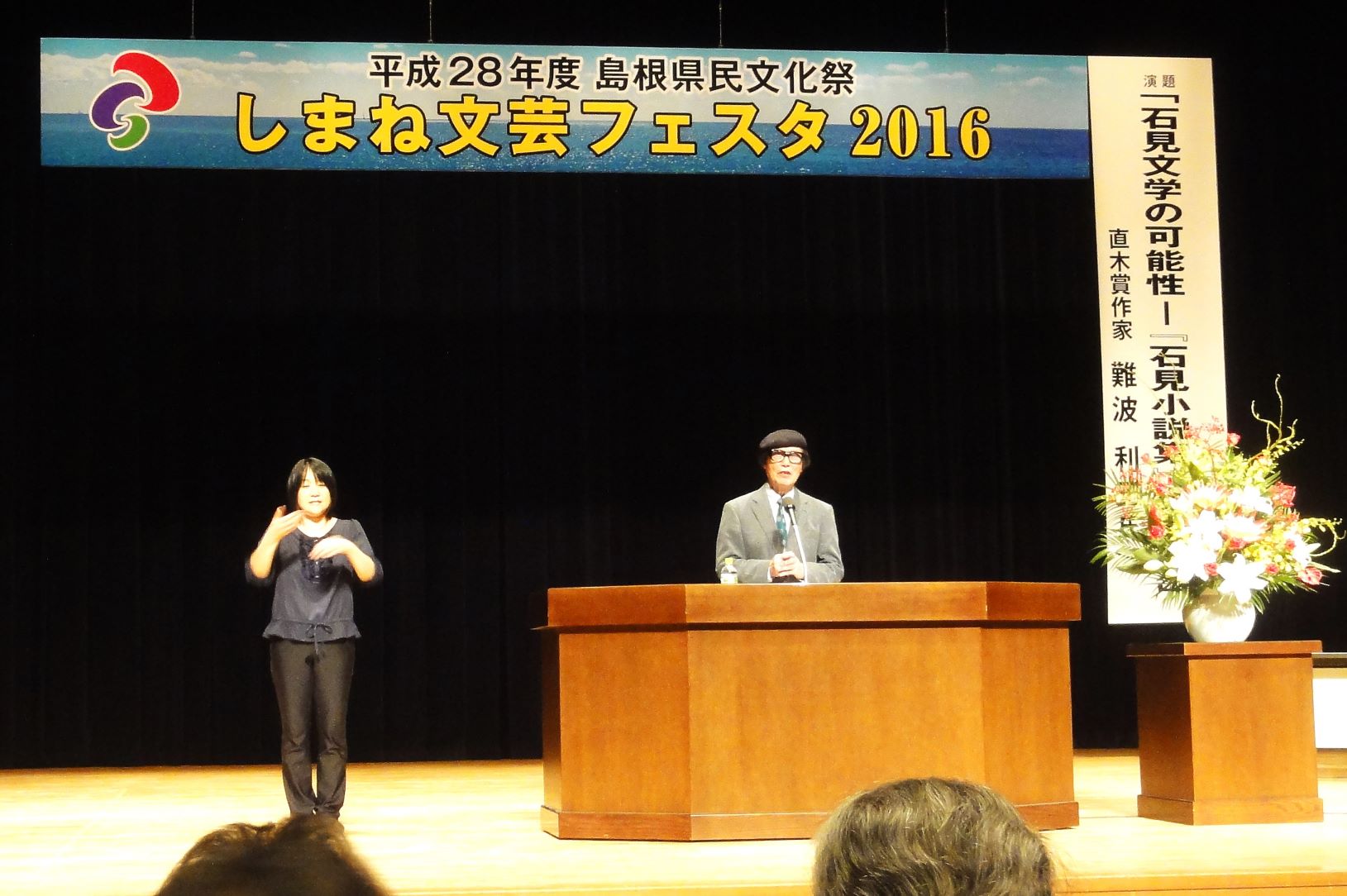

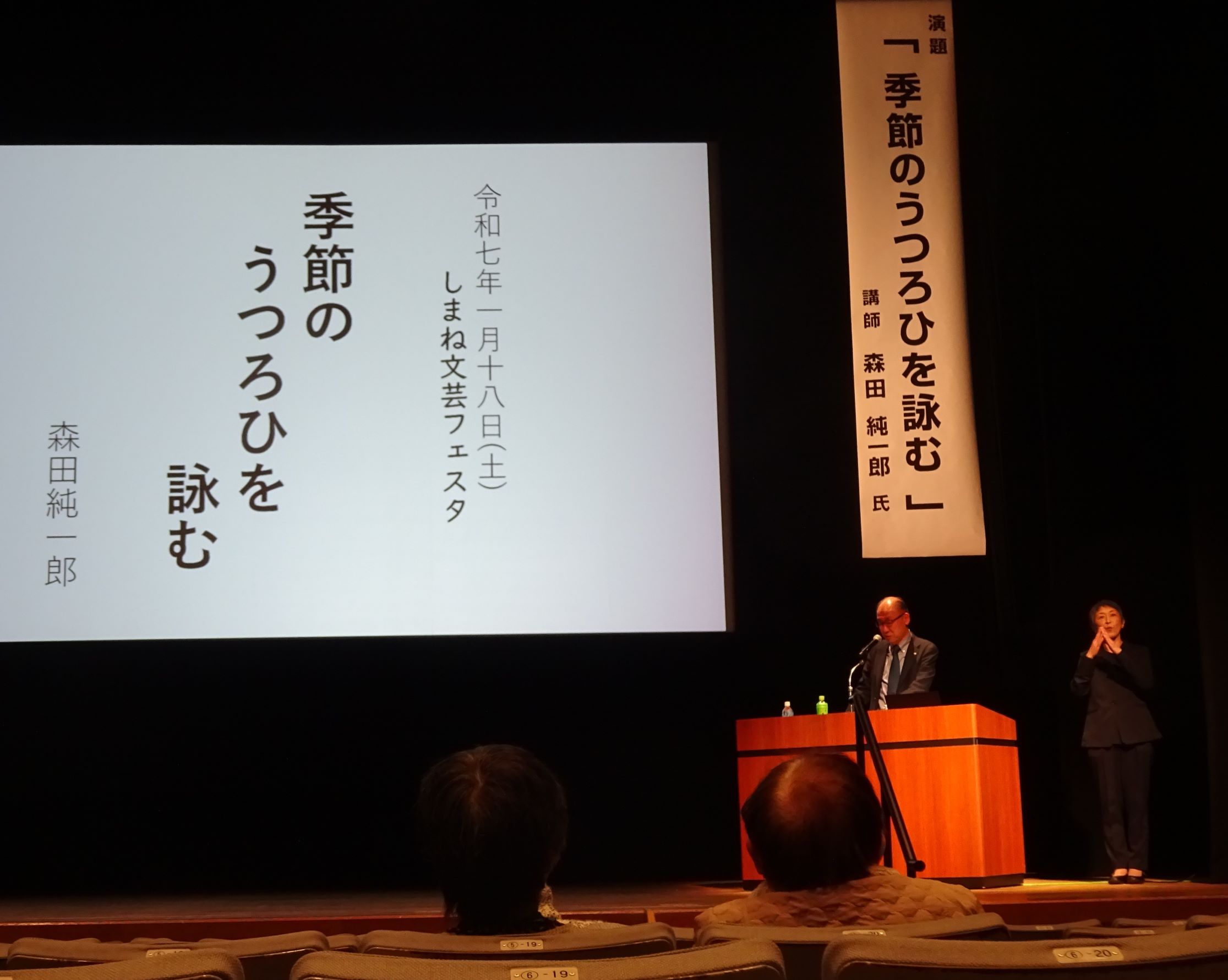

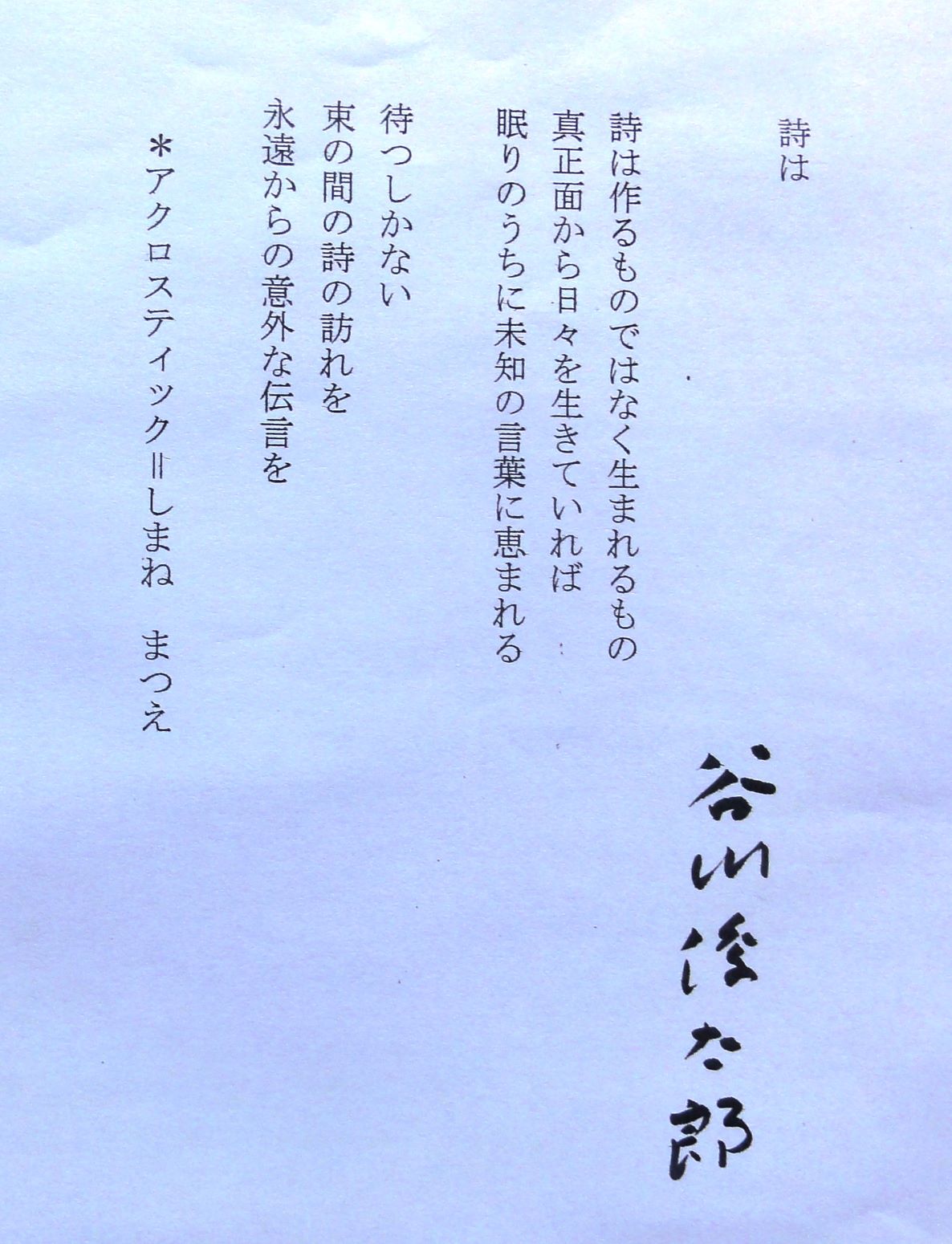

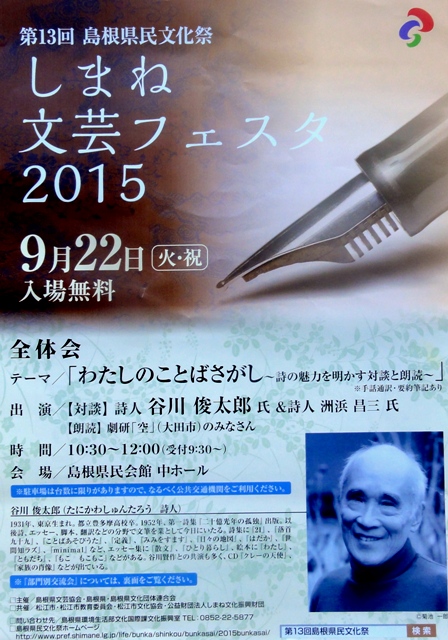

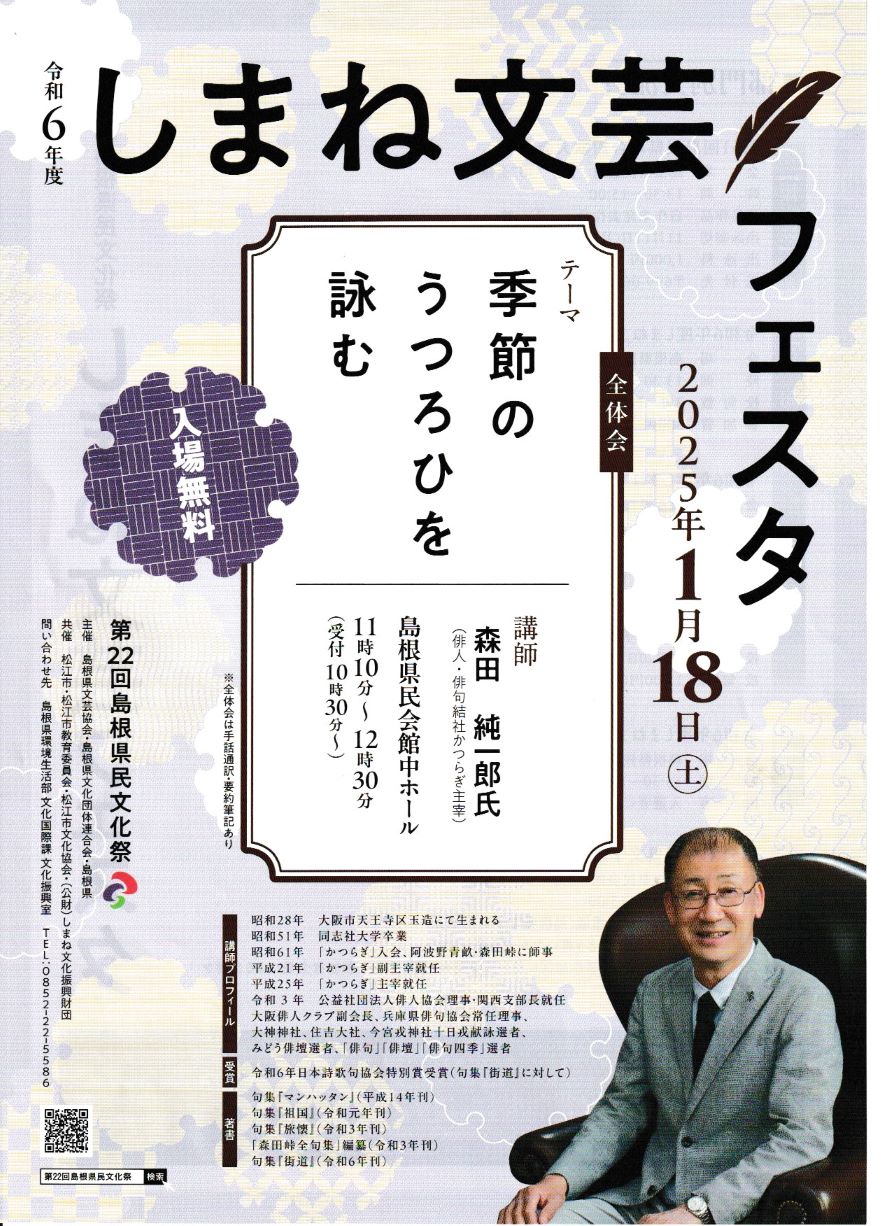

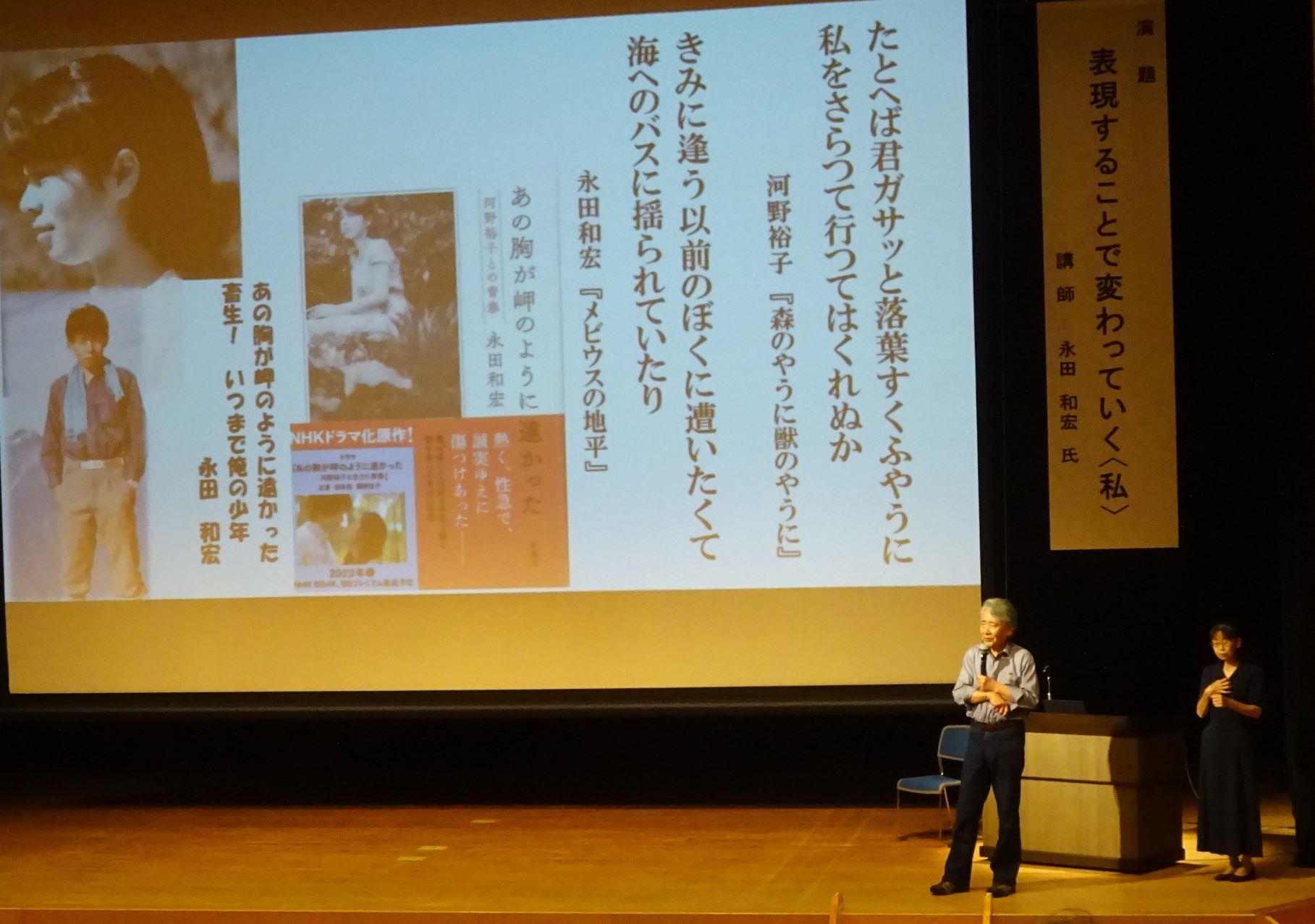

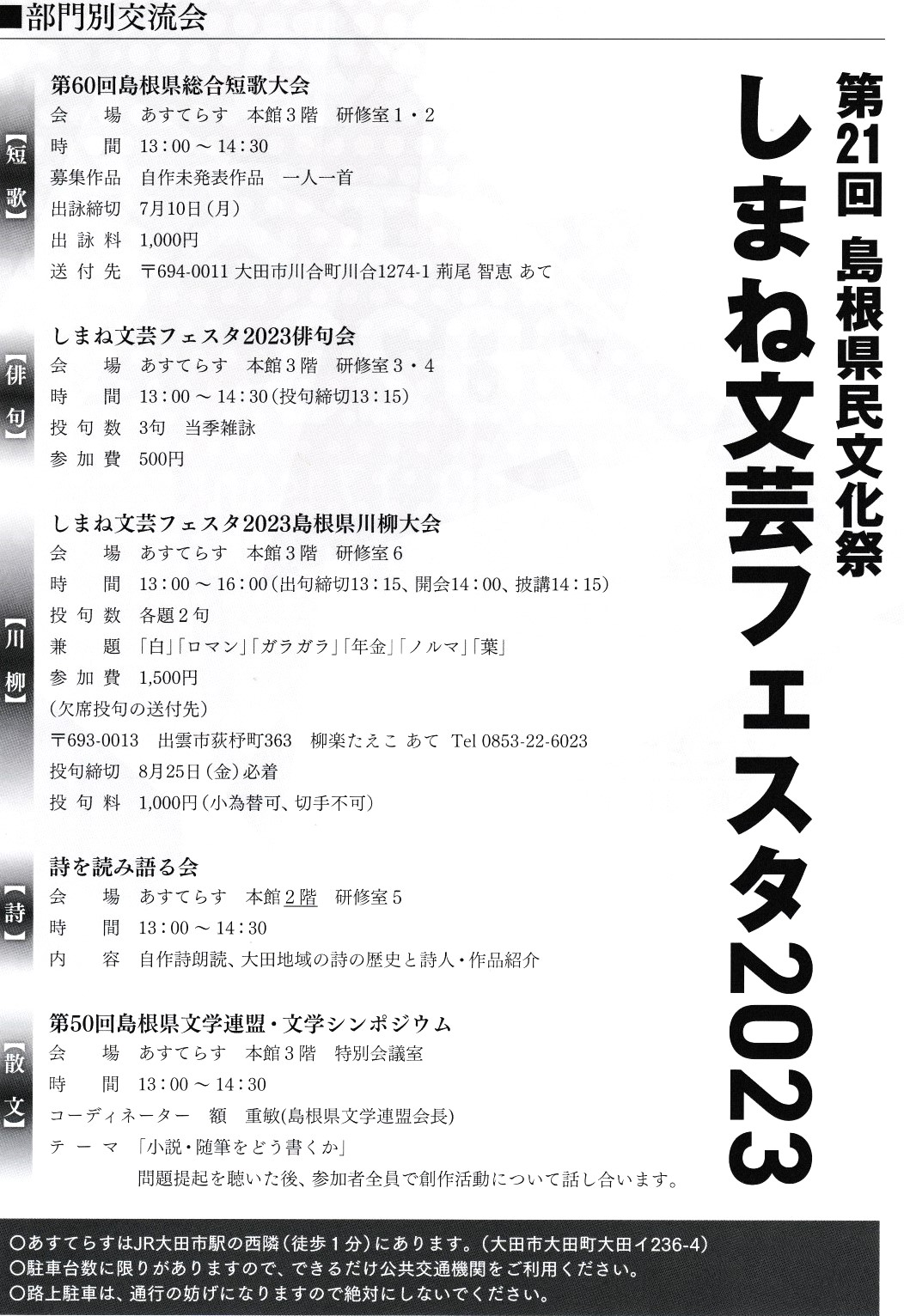

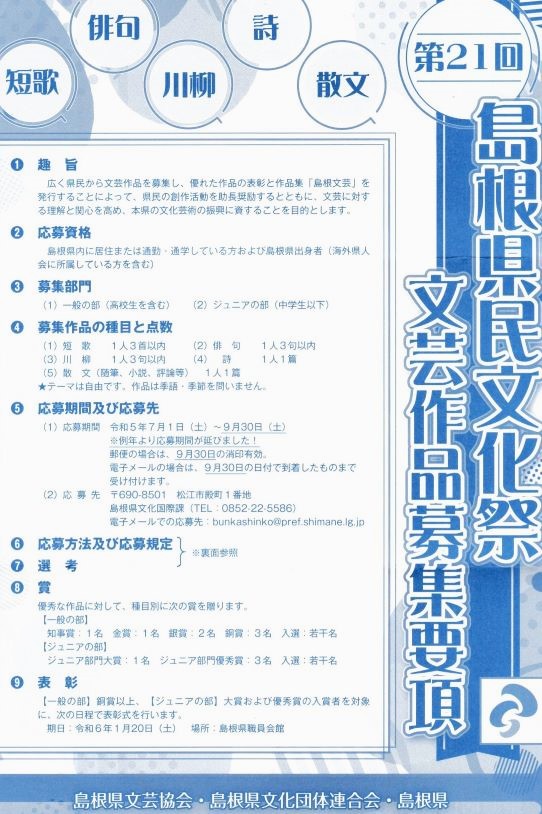

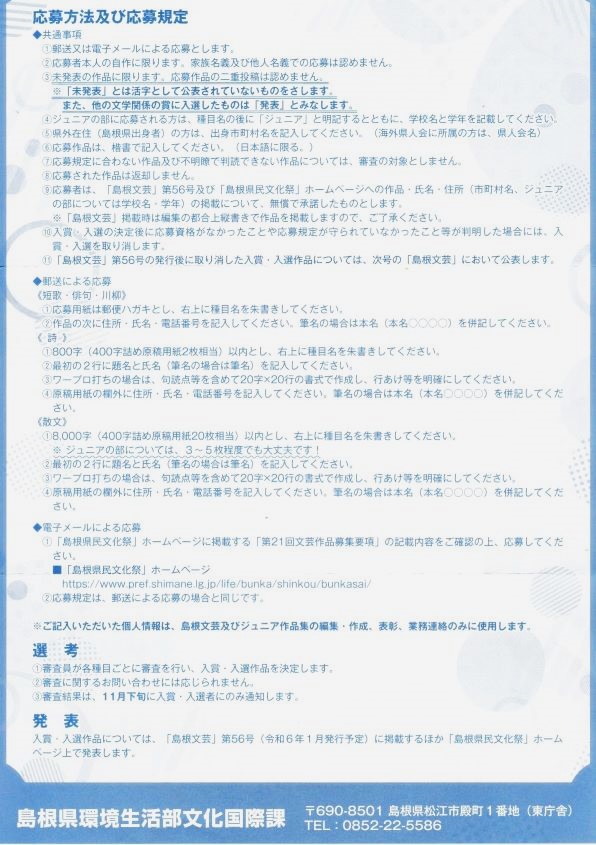

年間総まとめとして年度末に「Bunkaren News」を発行しています。貴重な記録です。その一部を写真で紹介しましょう。

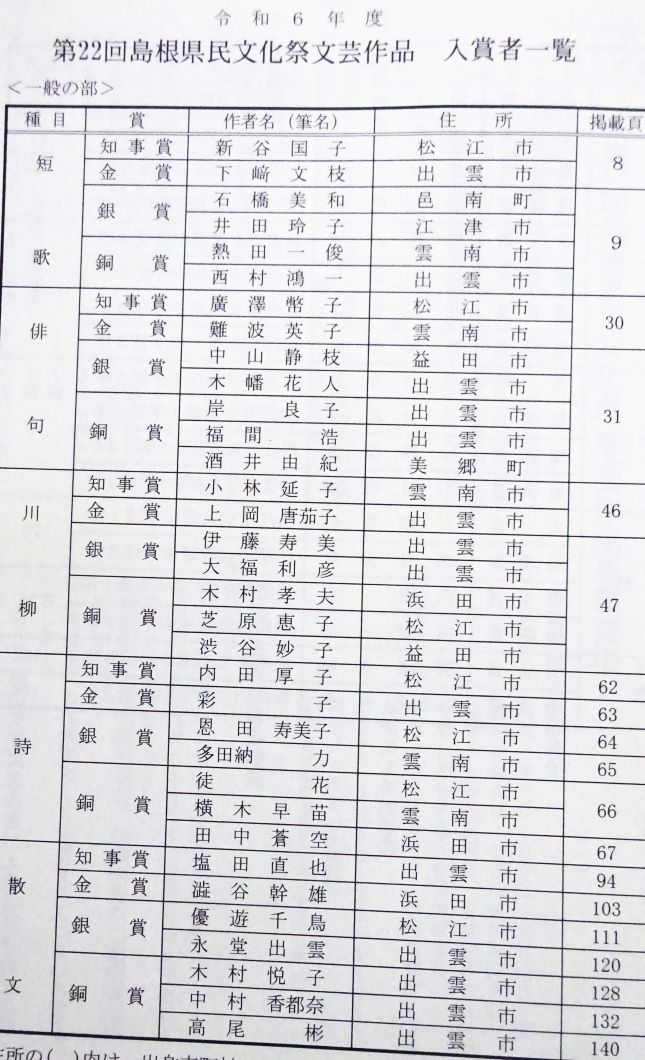

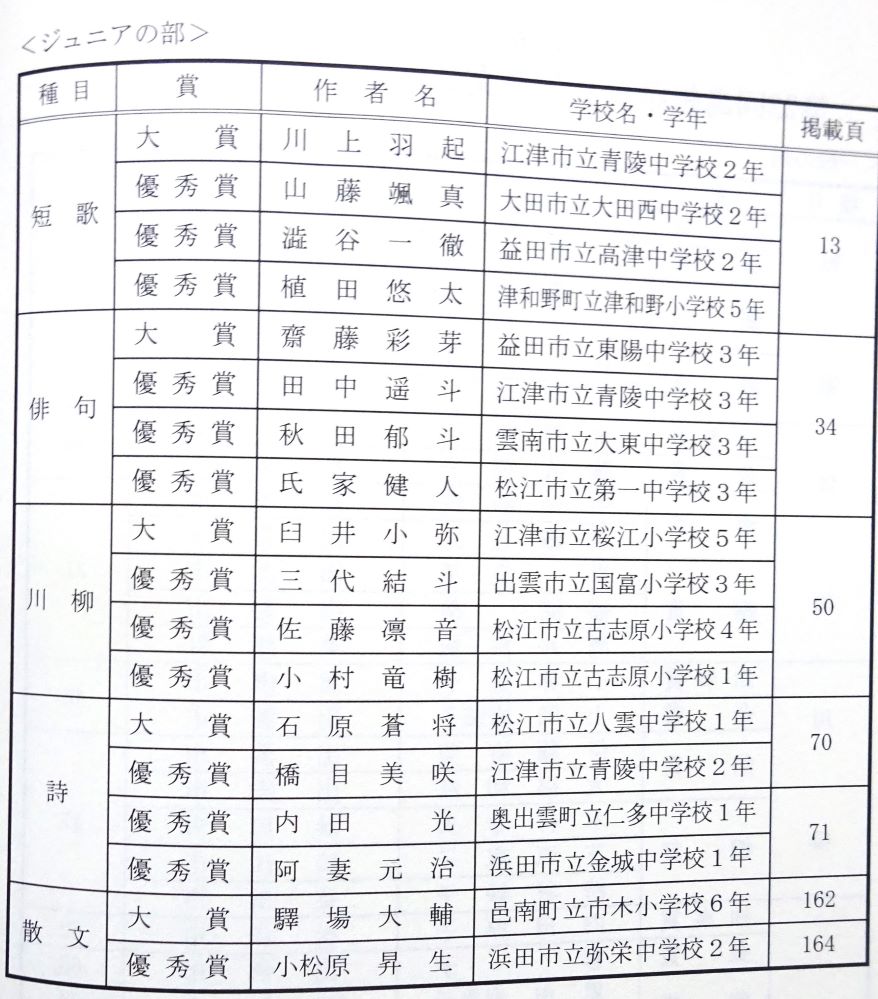

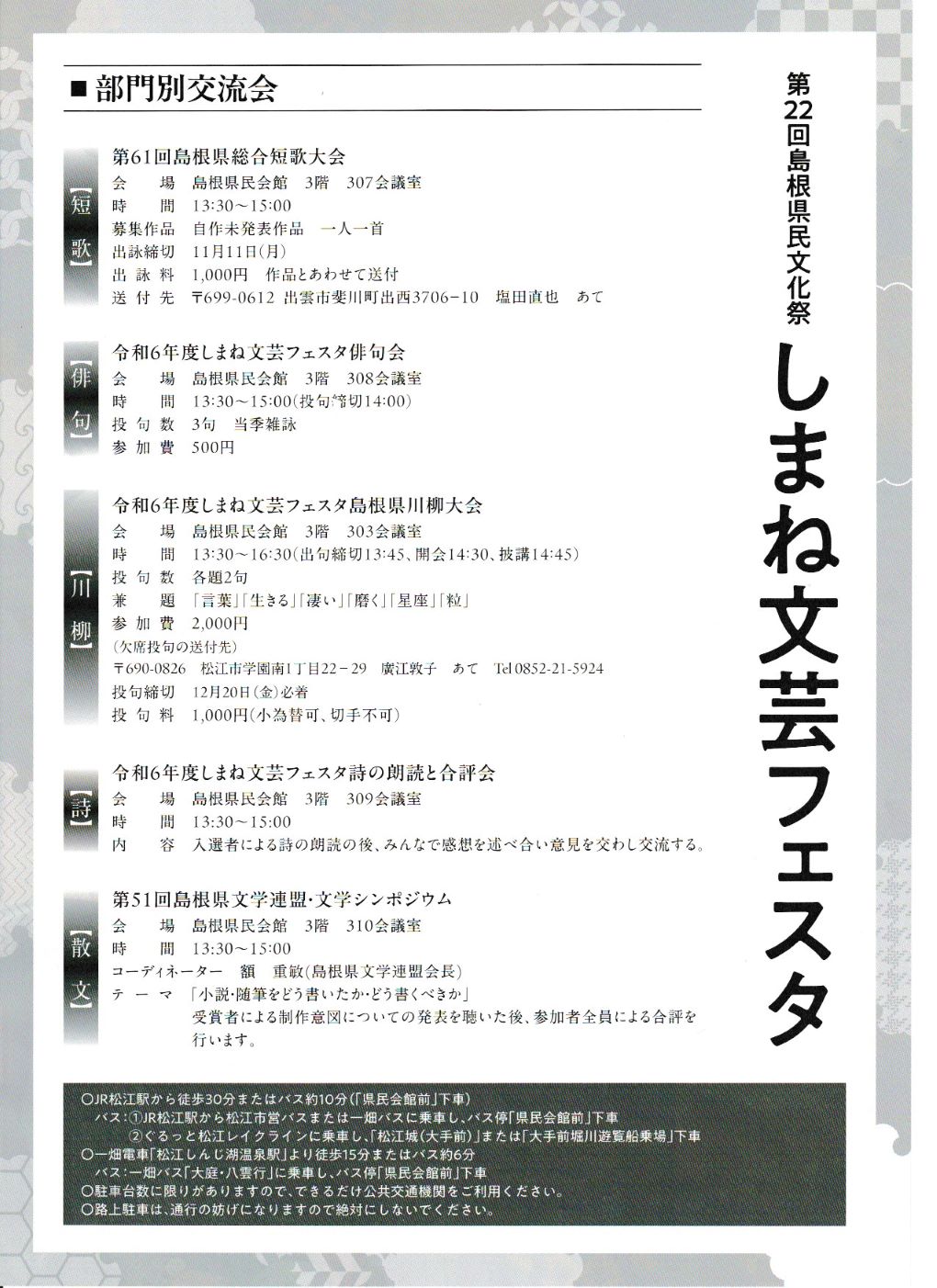

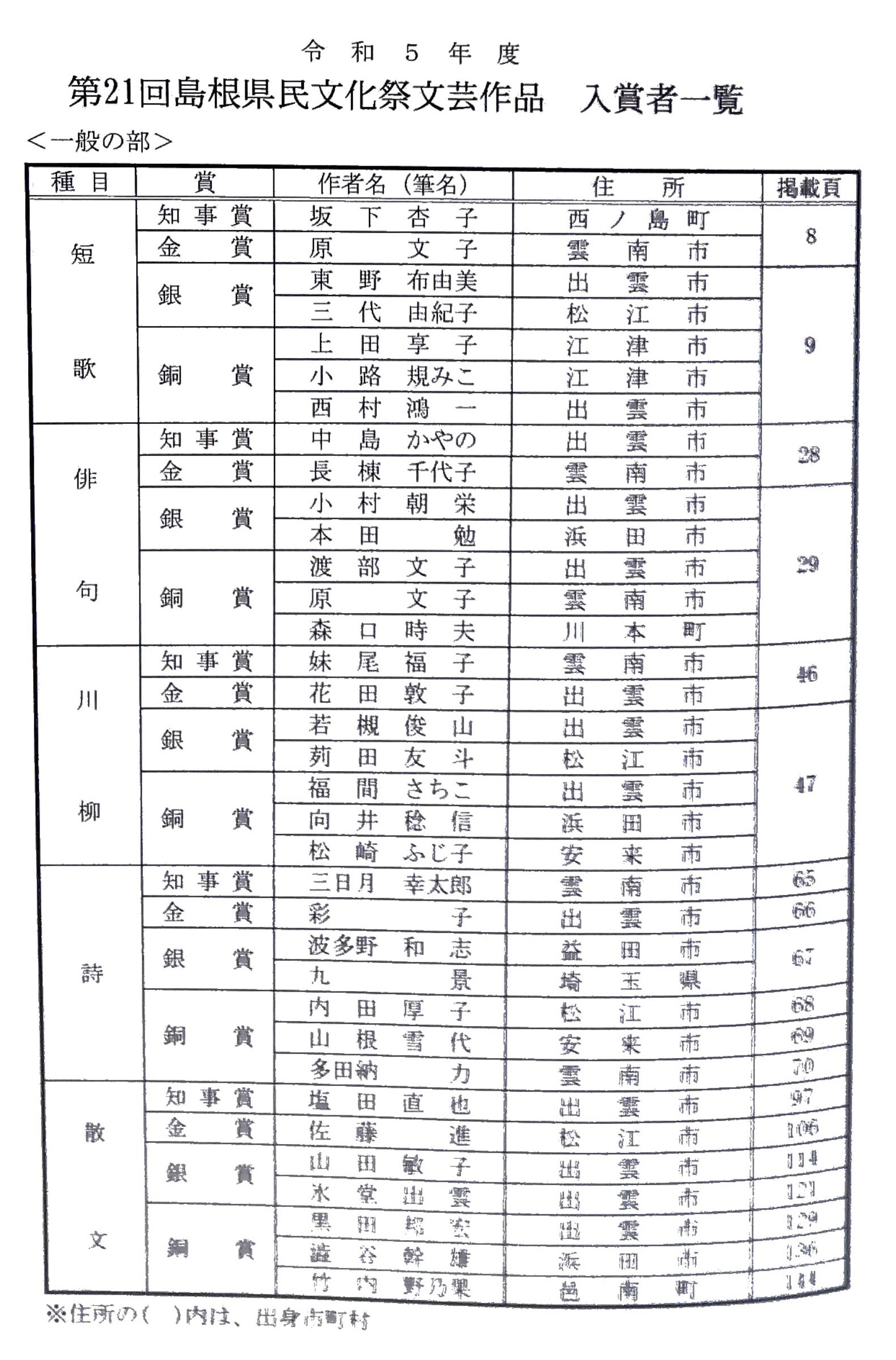

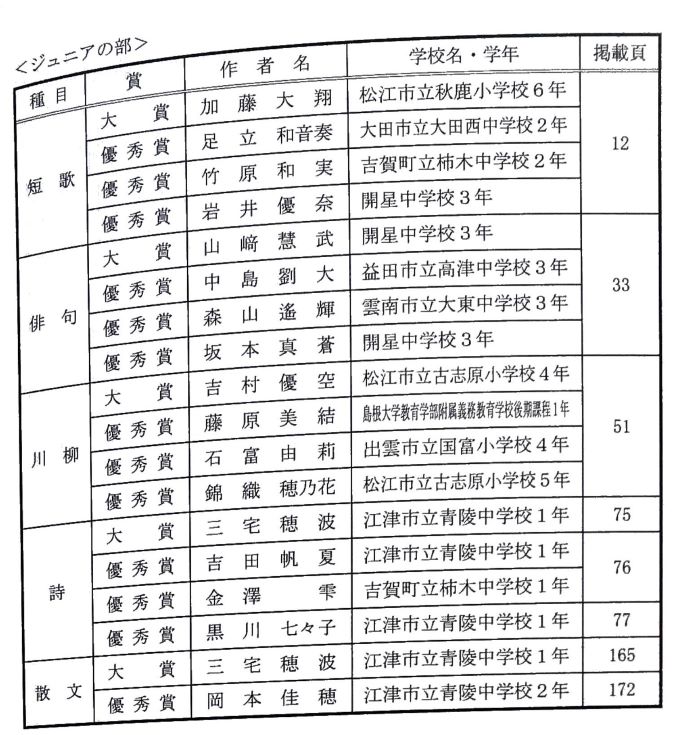

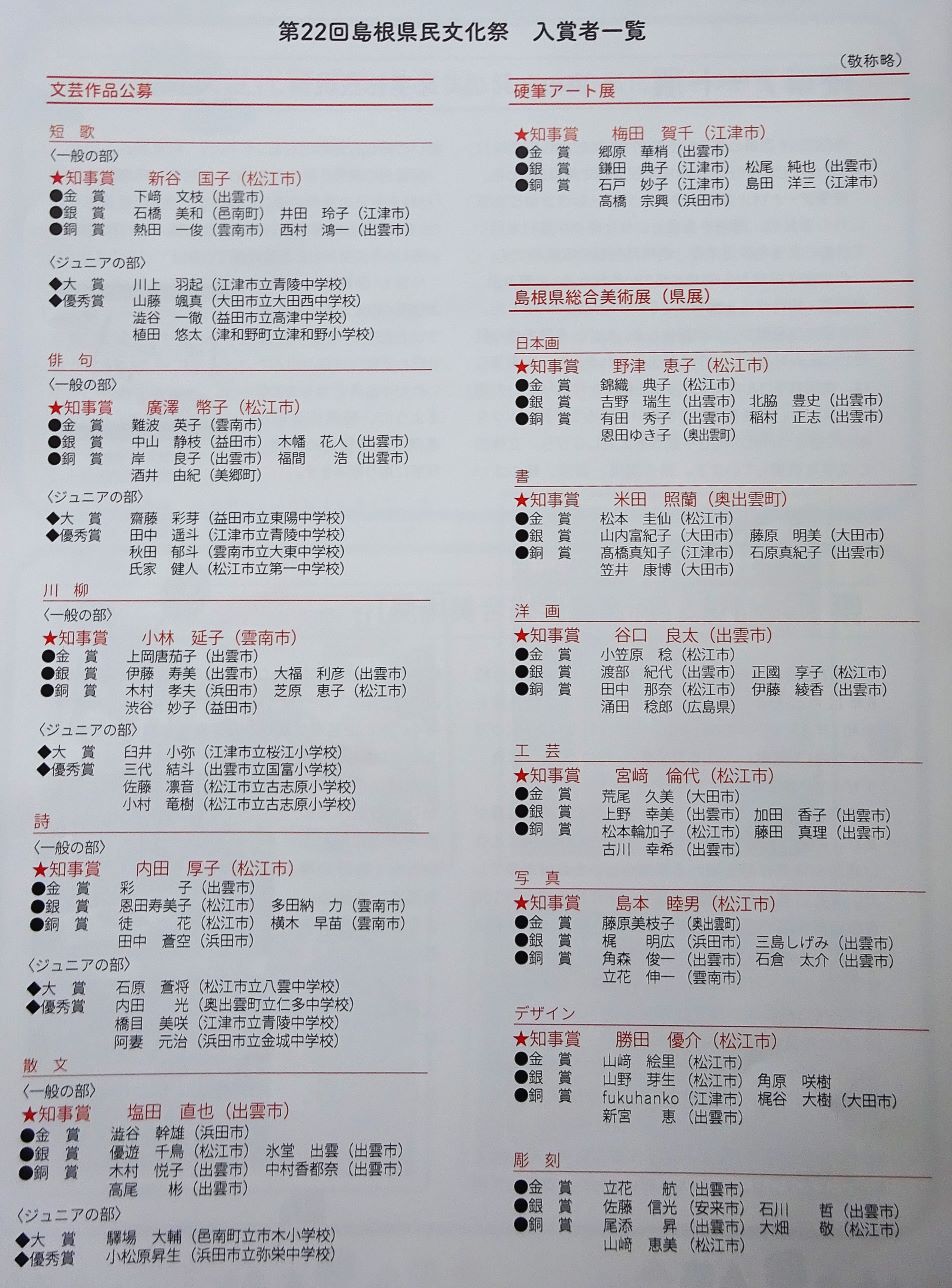

第22回県民文化祭入賞者一覧です。 読みにくいですね。図書館や公民館にはあると思いますので、正確に読みたい人はどうぞ、そこで手にしてください。

読みにくいですね。図書館や公民館にはあると思いますので、正確に読みたい人はどうぞ、そこで手にしてください。

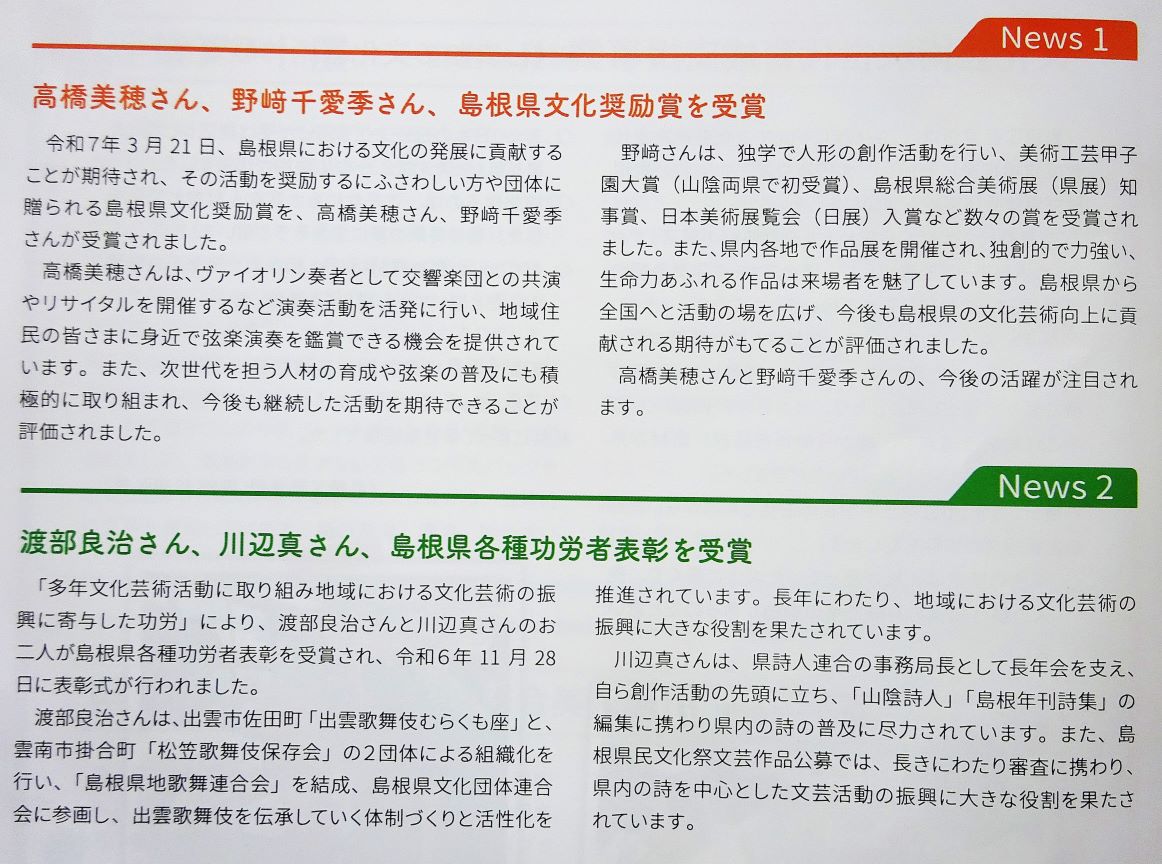

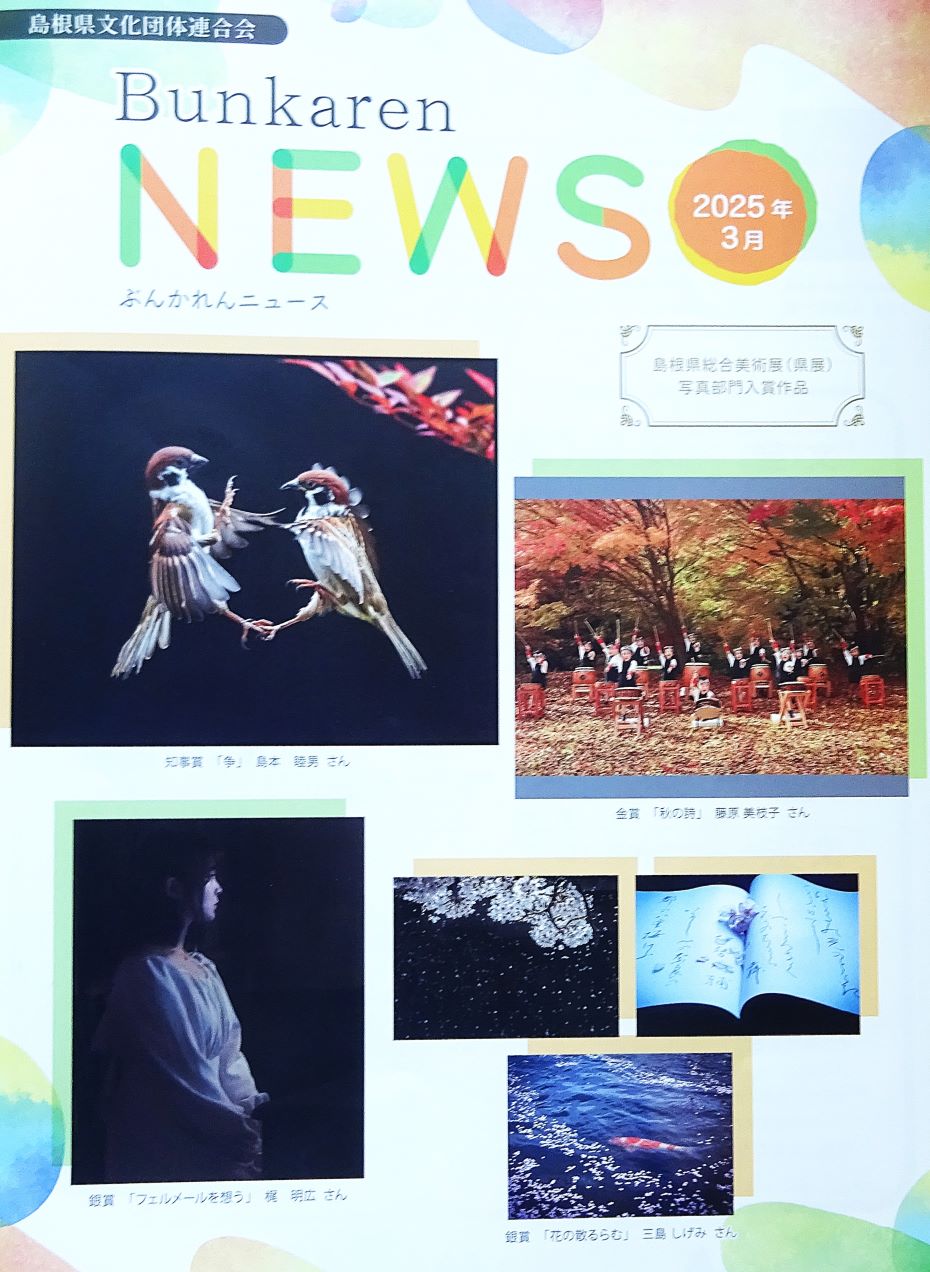

文化奨励賞として高橋美穂さん、野崎千愛季さん。各種功労者表彰で渡部良治さん、川辺真さんの業績が紹介されています。川辺さんは長年詩人連合の事務局長、「山陰詩人」編集者として大きな貢献をされています。 最後は、表紙です。写真部門の金賞、銀賞受賞作品が表紙を飾っています。いい写真はいいですね。

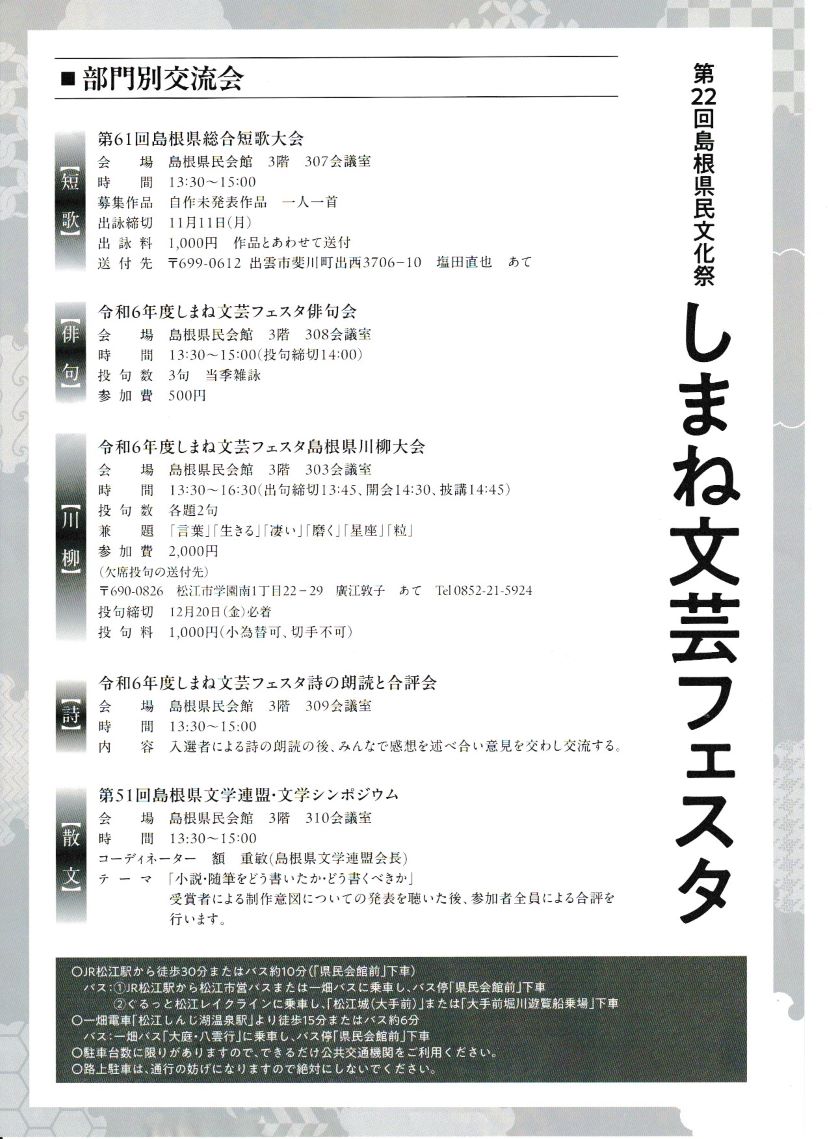

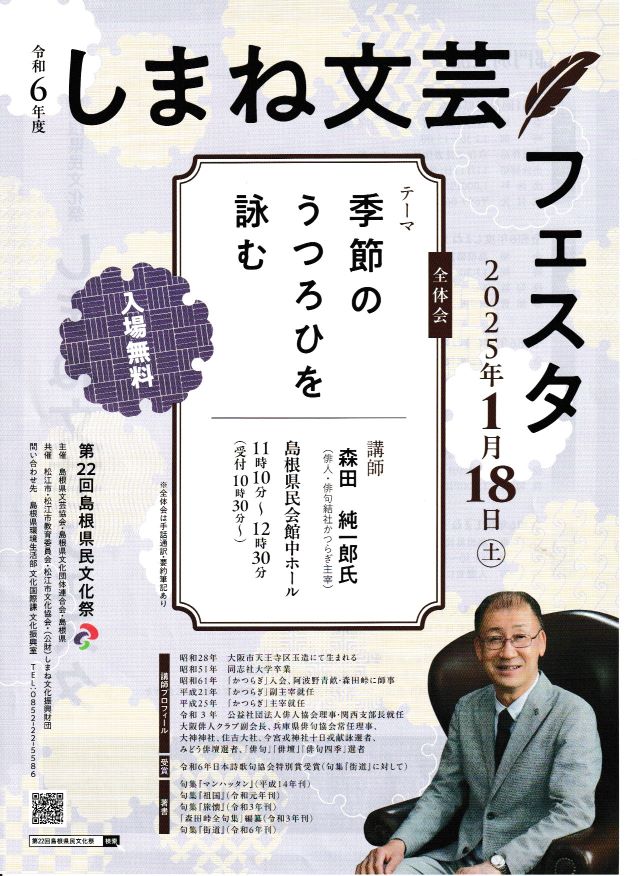

最後は、表紙です。写真部門の金賞、銀賞受賞作品が表紙を飾っています。いい写真はいいですね。 県文化連総会は5月22日に県民会館で開催されます。県民文化祭の文芸作品募集については、チラシができてから紹介します。

県文化連総会は5月22日に県民会館で開催されます。県民文化祭の文芸作品募集については、チラシができてから紹介します。

(ブログ:県文化連合会 島根詩人連合 20250510洲浜昌三)