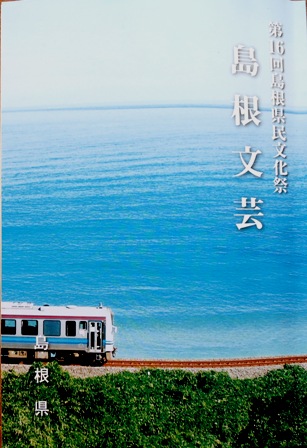

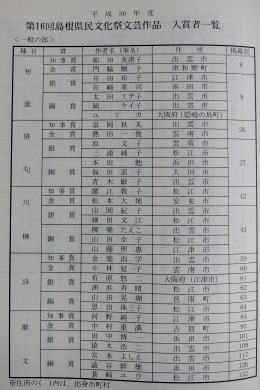

第16回島根県民文化祭の文芸部門の表彰式が12月9日、松江で行われました。一般の部とジュニアーの部で募集していましたが、立派な本になって当日手渡されました。「島根文芸」は51号になります。半世紀の歴史を刻みました。一冊千円で購入できます。

短歌、俳句の知事賞、金賞を見てみましょう。それぞれ奥深い作品ですね。

短歌、俳句の知事賞、金賞を見てみましょう。それぞれ奥深い作品ですね。

「戦争を笑い話にしてた父ほんとの辛さ病室で聞く」(船田美津子)

「海原のごとき八月の青田より不意に草取る人現るる」(門脇順子)

「水害の片付かぬまま稲の花」(富岡秋美)

「秋めくや禅寺の庭石ひとつ」(熱田一俊)

詩部門では、ジュニアーで87篇の短詩の応募がありました。大東中学校のみなさんが大健闘され、いい作品がたくさんありました。表彰式の後は分科会が開かれ、詩部門では、入賞者が作品を朗読し、感想を述べ合いました。今年の審査委員は閤田、川辺、洲浜の三人でした。素敵な作品を、ここで作品を紹介できないのは残念ですが、図書館にはあるはずです。県の国際文化課でも販売しています。来年も是非、多くのみなさんの応募を期待しています。

詩部門では、ジュニアーで87篇の短詩の応募がありました。大東中学校のみなさんが大健闘され、いい作品がたくさんありました。表彰式の後は分科会が開かれ、詩部門では、入賞者が作品を朗読し、感想を述べ合いました。今年の審査委員は閤田、川辺、洲浜の三人でした。素敵な作品を、ここで作品を紹介できないのは残念ですが、図書館にはあるはずです。県の国際文化課でも販売しています。来年も是非、多くのみなさんの応募を期待しています。

(ブログ 「詩の散歩道」 島根文芸フェスタ、島根県詩人連合 20181213 すはま )