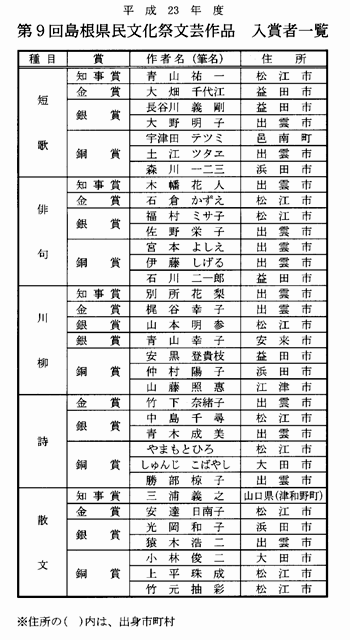

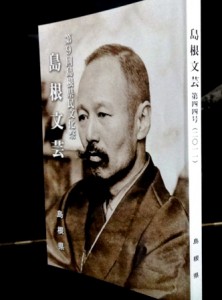

島根県詩人連合が発行している「島根県詩人連合会報」71号(2011,12,25発行)に掲載したものです。会報では写真は2枚ですがここでは増しています。記録として掲載します。

四万十大会盛会裏に終わる ー 第十一回中四国詩人会報告ー 洲 浜 昌 三

高知県西部の中心地・四万十市で10月1、2日、中四国詩人会大会が開かれました。 清流四万十川の沖積平野に開けた四万十市は、中村市と幡多郡西土佐村が合併して生まれた人口約三万六千の市です。街の思わぬ所に古い面影や地名が残っていて不思議な印象を受けました。

説明によると応仁の乱を避けて、所有していた幡多(はた)荘へ下向した一條氏が京都を擬して御所や碁盤目の街を作ったそうです。「土佐の小京都」と呼ばれた伝統のある街です。地元の人と話すと「中村市」に愛着と誇りを持っておられるのを感じました。

説明によると応仁の乱を避けて、所有していた幡多(はた)荘へ下向した一條氏が京都を擬して御所や碁盤目の街を作ったそうです。「土佐の小京都」と呼ばれた伝統のある街です。地元の人と話すと「中村市」に愛着と誇りを持っておられるのを感じました。

大会は「新ロイヤルホテル四万十」で開催。遠隔地のため参加者が心配でしたが会員49、 会員外24名の事前参加届けがあり、当日は準備した資料90部が足りなくなる盛会振りでした。遠く離れた事務局担当県として感謝のほかはありません。「高知詩の会」の代表・小松弘愛さん、事務局の林 嗣夫さん、萱野笛子さん、そして『ONL』を主宰しておられる山本衛さんをはじめ地元の詩人の皆さまに大変お世話になりました。

大田を2日前に出発、次女のダンナが南宇和郡愛南町の出身で一緒に行きました。両親はすでに他 界、海辺の集落に生家の屋敷跡だけが残っていました。墓に参拝。車で四国の南端、足摺岬へ。「なぜアシズリというんですか」と聞くと、「空海が足を摺って歩いて来たから」と宿の女将。名答に感銘。「足摺の南百キロに台風接近」子供の時から聞き慣れた岬に立って、眼下から広がる広大な太平洋をしばし眺めました。 (写真は最初の朗読者・山本衛さん。後ろは朗読者です)

界、海辺の集落に生家の屋敷跡だけが残っていました。墓に参拝。車で四国の南端、足摺岬へ。「なぜアシズリというんですか」と聞くと、「空海が足を摺って歩いて来たから」と宿の女将。名答に感銘。「足摺の南百キロに台風接近」子供の時から聞き慣れた岬に立って、眼下から広がる広大な太平洋をしばし眺めました。 (写真は最初の朗読者・山本衛さん。後ろは朗読者です)

大会前夜には高知の小松、林、山本さんに広島の長津さん、コールサックの鈴木比佐雄さん7人で講師の鈴木 漠先生歓迎会を開きました。(写真の左から林さん、鈴木比さん、洲浜さん、山本さん、講師の鈴木さん、小松さん)

大会前夜には高知の小松、林、山本さんに広島の長津さん、コールサックの鈴木比佐雄さん7人で講師の鈴木 漠先生歓迎会を開きました。(写真の左から林さん、鈴木比さん、洲浜さん、山本さん、講師の鈴木さん、小松さん)

総会では四万十市長の歓迎の挨拶も。第11回中四国詩人賞は岡山の小野田 潮さんの詩集『いつの日か鳥の影のように』へ贈呈。無駄のない抑制が利いた地味な詩ですが知的な感性から生まれた言葉が深い思考へ誘ってくれる魅力ある詩集です。賞状を渡しながら詩集と小野田さんのジェントルマンライクな人柄が重なりました。(写真は洲浜会長より受賞者の潮さんへ賞状と賞金の授与の場面)

講演は徳島生まれで神戸に在住の鈴木 漠先生。詩集20冊、連句集11冊。圧倒される著作数です。その源泉は、知的エネルギーの強靱さ、好奇心や想像力の豊かさ、仕事の緻密さにあるのでしょう。「連句裏面史から」と題して中国の李賀から古事記、万葉、光秀、芭蕉、蕪村、子規などを具体例に、連句が果たした役割を語られました。豊富な知識から歴史的興味をそそる想像やエピソードなどを挟んだ楽しく充実した講演でした。

講演は徳島生まれで神戸に在住の鈴木 漠先生。詩集20冊、連句集11冊。圧倒される著作数です。その源泉は、知的エネルギーの強靱さ、好奇心や想像力の豊かさ、仕事の緻密さにあるのでしょう。「連句裏面史から」と題して中国の李賀から古事記、万葉、光秀、芭蕉、蕪村、子規などを具体例に、連句が果たした役割を語られました。豊富な知識から歴史的興味をそそる想像やエピソードなどを挟んだ楽しく充実した講演でした。

詩の朗読は各県から山本 衛、大森千里、宮本 光、宮田小夜子、山田朝子、摩耶甲介、川野圭子、スヤマユージ、井上嘉明の皆さんプラス洲浜。

アトラクションでは永野美智子さん作成の紙芝居「幸徳秋水」と一條太鼓の演奏を楽しみ、懇親会では広い会場で話しの花が満開でした。

(一條太鼓の皆さん。小学生もがんばっていました)

翌日は視察観光。先ず幸徳秋水の墓へ。奇しくも刑死百周年記念の年でした。 明治43年数百人の社会主義者・無政府主義者を逮捕し、26名を天皇暗殺未遂の大逆罪で起訴、翌年1月18日24名に死刑判決、6日後秋水ら11名死刑執行。この短期間の執行に時の政府の意図が丸見えです。秋水の無念な思いに心を寄せ黙想しました。NHKで放映中の「坂の上の雲」の日清・日露戦争勝利とこの弾圧は同時に進行していたのです。若い秋水たちも「坂の上の空 に輝く一朶の雲」を見て歩いたことを忘れたら片手落ちです。

に輝く一朶の雲」を見て歩いたことを忘れたら片手落ちです。

市内視察は上林暁文学碑、郷土資料館、佐田沈下橋、トンボ公園、大江満雄詩碑と続きましたが、ぼくは都合があり秋水の墓から一人離れ中村駅へ急ぎました。

鳥取大会、四万十大会を終え、島根の事務局長川辺、会長洲浜は御役御免。高知の萱野、山本体制がスタートしました。 川辺さんは手が抜けない行事のため四万十大会には参加できませんでしたが、事務局長として数多い事前の文書作成・発送など完璧に果たしてバトンタッチしてもらいました。 三瓶大会からのご協力に感謝しつつ四万十大会の報告とします。

(会報は島根県詩人連合事務局で発行しています。694-0014 島根県安来市飯島町1842 山根方 川辺 真)