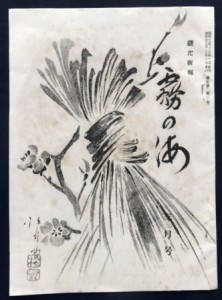

島根県邑智郡川本町で俳句雑誌『霧の海』が発行されていました。奥付を見ると編集発行人は品川誠太郎、発行所は観光新報社、主幹は品川河秋となっています。創刊は昭和9年12月15日です。どこを捜しても見つからなかったのですが、島根県立図書館に13冊だけ保存してあります。創刊号(27ページ)と翌年1月(2巻1号)から2巻12号まで(8月号は欠番)あります。昭和10年12月以降はどうなったか不明です。

昭和25年12月3日にに発行した復刊第4巻第2号、26年1月3日発行の第5巻1号が県立図書館にはあります。次の写真は昭和26年3月3日発行の第5巻第3号です。(巻はどういう使いかたなんでしょう?だれか教えてください)インターネットで捜したら福岡市の古本やにあるのがわかり注文しました。

編集主幹の品川河秋さんについては詳しいことはわかりません。『霧の海』を読んでいくと、33歳の時創刊し、30年間大阪へ出ていた、という文章が出てきます。具体的なことは書いてありませんが、大阪へ出られて実業家として活躍されたのではないかと思います。復刊号を出された昭和25年には74歳かと思われます。他界されたのは78歳です。昭和29年7月の江川の大洪水です。葬儀のとき、俳句仲間の法隆寺住職・岩 義香氏が次の一句を献詠されたそうです。「江川に吹かれ落ちけり合歓の花」。そのあたりにはネムの花がたくさん咲くそうです。

編集主幹の品川河秋さんについては詳しいことはわかりません。『霧の海』を読んでいくと、33歳の時創刊し、30年間大阪へ出ていた、という文章が出てきます。具体的なことは書いてありませんが、大阪へ出られて実業家として活躍されたのではないかと思います。復刊号を出された昭和25年には74歳かと思われます。他界されたのは78歳です。昭和29年7月の江川の大洪水です。葬儀のとき、俳句仲間の法隆寺住職・岩 義香氏が次の一句を献詠されたそうです。「江川に吹かれ落ちけり合歓の花」。そのあたりにはネムの花がたくさん咲くそうです。

次の写真は川本の木路原方面を江川の対岸から写したものです。詩人・高塚かず子さんが生誕された集落です。近くに竜安寺があり、竜安寺川が流れています。

川本は水量豊かな江川があるために昼頃ままで一面に霧が立ちこめることがよくあります。まさに霧の海です。多分そういうところから『霧の海』と名前を付けられたのでしょう。

川本は水量豊かな江川があるために昼頃ままで一面に霧が立ちこめることがよくあります。まさに霧の海です。多分そういうところから『霧の海』と名前を付けられたのでしょう。

品川河秋さんのことを知っている人がまだおられるでしょうか。『霧の海』に参加された同人は50名以上あったと思われます。とても発展的な展望を持って発行しておられたのが誌面からよく分かります。俳句の選をして載せるだけではなく、各地区に俳句会を結成しています。自ら観光名所の歴史を解説して観光資源開発も目指しておられたようです。五島にいる5歳の孫娘を詠んだ俳句も一句見つけましたが、体がしばらく震えました。

河秋さんや『霧の海』のことを知っておられる人がありましたら、ぜひ話しを聞きたいものです。