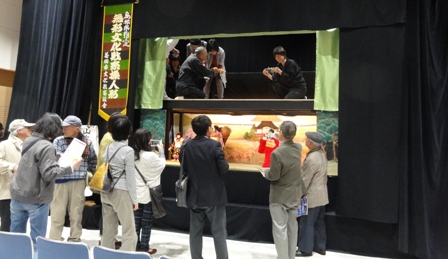

平成25年3月17日、島根県邑智郡川本町「悠邑ふるさと会館」で行われた地芝居の観劇記のつづきです。

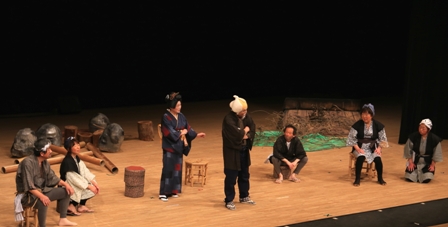

劇団かわもと塾「天領かわもと〜夏の名残〜」(堤 浩隆 作・演出) 昨年につづき、地元の素材を生かした歴史物の創作劇です。(ツツミさんが別れ際に、ブログに書いてください、と言われたので、ガンバッテ書きま〜す) ストリーも明快で台詞もテンポがよくラストの盆踊りへ向かって無駄なく進むので、終わったときスッキリした印象が残りました。中幕で舞台を狭めたのも効果的。少ない人数で広い舞台を使えば、劇が隙き間だらけになるからです。ホリゾント幕を使わずに、大水で流れて来た家の屋根などがらくたを並べた装置もよかったと思います。素朴でたくましいな百姓たちもリアリティがあり生きていました。

大森銀山の代官や役人の扱いについてはちょっと都合よく作りすぎた印象です。史実に関係無く面白さや感動をねらって劇をつくるのか、史実はできるだけ重視して劇を作るのか。創作するときこの二つの違いをあいまいにしたら劇の性格もあいまいになります。

吉岡隼人は毛利時代の銀山役人で大久保長安にも仕え、伊豆や佐渡の鉱山開発にも功績があり、家康から「出雲」と拝命、吉岡出雲と名乗り1614年に死亡、大森の極楽寺境内に葬られました。

中瀬弾右衛門は1696年に朝鮮の安龍福が隠岐へ来たとき隠岐の役人で取り調べをして報告書を石見銀山代官、後藤覚右衛門へ提出しています。

天野助次郎は27代の大森銀山代官(1749〜1754)で、久利町大屋に井戸平左衛門と共に顕彰碑(天保7年に建立)が残っています。多分、この劇のように飢饉のときなどに善政を施したのでしょう。

この劇の時代設定は天保4年の飢饉です。文政13年〜天保6年(1830〜1835)の大森銀山代官は根本善左衛門です。多分作者は天野助次郎という人物に感銘を受け、天領かわもとの水害と盆踊りを関連づけて創作されたのでしょう。いい着眼だと思いますが、他の役人も有名な歴史上の実名で登場するので、なんでここに出てくるんだろう、と違和感を抱きました。作者にはぼくの考えとは異なる計算や意図があったのかもしれません。

来年もまた地域を素材にした創作劇を楽しみにしています。 とても貴重なチャレンジです。いい作品は、時代に淘汰されながら、生き残り、またその時代の人たちによって復活再演され、人々を励ましてくれます。芸術の命は永遠です。(ハンシンタイガースモエイエンダ!)

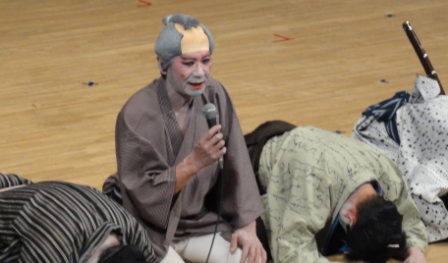

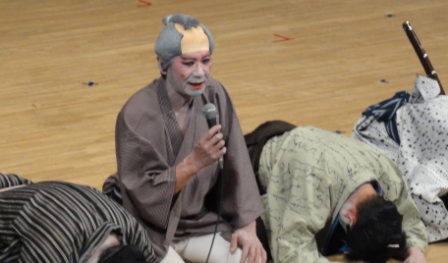

最後は島根県邑智郡邑南町高原の「星が丘一座」の地芝居「十手 涙の取り縄」。

結成以来15年を迎えるそうです。大いに笑わせて涙もたっぷりしぼる、これぞ地芝居!役者に余裕があり安心して見ることができる舞台でした。

人物造形もよくできていて、間抜けの目明かし、きりっとした親分、正に兄弟を思わせる怪盗小次郎と直造、年老いて軽くなった父・義造身の振る舞い等々、人物が舞台で生きていることが劇の基本ですから、その点でも安心して楽しく見ることができました。

地芝居の面白さの一つは、観客の反応を見ながらその場で出てくるアドリブです。その土地その土地の人情や土地柄、観客の反応をつかんで飛び出す即興の台詞、それに反応する観客ーこの生き生きとした交流に特徴があります。下手なアドリブは興ざめで逆効になりかねませんから、センスが必要です。この劇ではそれを楽しむことができました。観客の反応も十分でした。

クライマックスでは怪盗小次郎が自身番の父親・義造にやっと出会いますが、目明かしに追われている身。兄の直造は弟の罪をかぶろうとしてその場で切腹。それを見ながら、せめて自分の手でと我が子に綱を掛ける父。ほっとすればどんでん返し、またどんでん返し。これでもかこれでもかと人情に訴え観客の涙を絞る。終わると解放されたように大きな拍手が湧きました。

逼迫した切腹の場面でもちょっとした台詞で場を異化して笑わせ観客の心理を揺さぶる演出にも感心しました。

劇は一生懸命演じればいい、というものでもありません。懸命に演じている自分を客観的に見ている目が必要です。それがないと押しつけがましく窮屈で泥臭い印象を残します。その点でもこの劇には感銘を受けました。

地芝居は義理人情の古い劇だ、という人がいれば時代遅れです。芸になっていれば歌舞伎と同様、義理人情の世界でも立派な芸術です。

我がふるさと、邑智郡に3つもしっかりした地芝居があるのは不思議です。多分全国的にめずらしいのではないでしょうか。大切にしたいものです。

終わってホールを出て、搬入口のそばを通ったとき、星が丘の役者さんがおられましたので、「おつかれさまでした。楽しく見させていただきました」とお礼をいい、いろいろ話しました。「今は大田に住んでいますが、田所下亀谷の洲浜の三男坊です」というと、「そうですか。去年は武ちゃんに呼ばれて大八洲神宮で上演しました。ありがとうございました。タエコさんには学校で音楽を習いました」とのこと。

昔の狭い瑞穂町のこと、さまざまな形でつながりや交流があり、苗字を聞いただけでどこの誰か分かります。高原には親戚が2軒あって、昔は秋祭りにはお互いに行き来して飲み食いをしていました。高校生のとき、父の代わりに何回か行ってご馳走になったことがあります。「高原小学校には武ちゃんの次男が昨年から勤めていますよ」「そうかな、埼玉から帰った先生がいるというのは聞いていました」。 (道草をするな!ごめんごめん)

閑話休題。その後、劇の感想など述べると、「なによりのいい土産になりました」とのこと。

自身番義造・東義正さんの最後のお礼の口上、大和小学校の忠臣蔵を賞賛して、ユーモアもありピシッと決まっていましたね。。

いい劇をありがとうございました。みなみなさま、おつかれさまでした。

(今回は管理人・修平さんのアドバイスに従って一太郎で打ち込み、それをここへコピーして張り付けました。近日中に発行予定の劇研空・会報16号にも転載します。ああああ、オツカレ)