2020年1月6日、穏やかな新年です。こんなに暖かくて雪が降らないと、夏が思いやられます。考えてみれば(考えなくても)劇研「空」が発足したのは、平成12年6月でした。20年になるんですね。当初は頑張って意欲的に創作劇を上演しました。プロデュース、創作、練習場所確保、練習、演出、チケット販売…大変でした。

平成13年「あすてらす」で創作『素敵な家族』、大森で詩の朗読と創作民話劇『出口がない』

平成15年大田市民会館で『星空の卒業式ーあの夏 校舎は原爆病院だったー』

平成16年サンレディ大田で創作劇『サクラさんの故郷』

平成17年大田市民会館で大田市文化協会30周年を記念して創作を依頼され、舞踏劇『鶴』を上演。

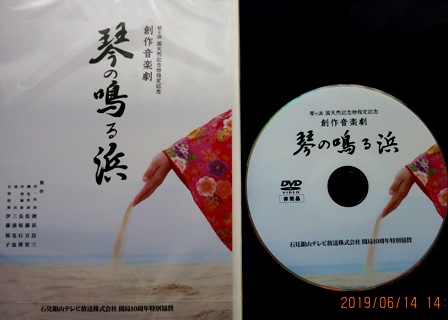

平成22,23年、市民会館で創作音楽劇『琴の鳴る浜』を二度上演、馬路小学校体育館でも朗読劇として上演しました。

『石見銀山歴史物語』や『石見銀山旅日記』なども瓶陵会総会や、浜田の石央ホール、台本を少し変えながら、あちこちで上演しました。

その後も、創作朗読劇や名作、古典、詩の朗読を毎年つづけてきましたが、「空」独自の本格的な劇は上演していません。場所、時間、経費、人材、等々困難なことも多く、朗読というやりやすい形式に安住してきました。

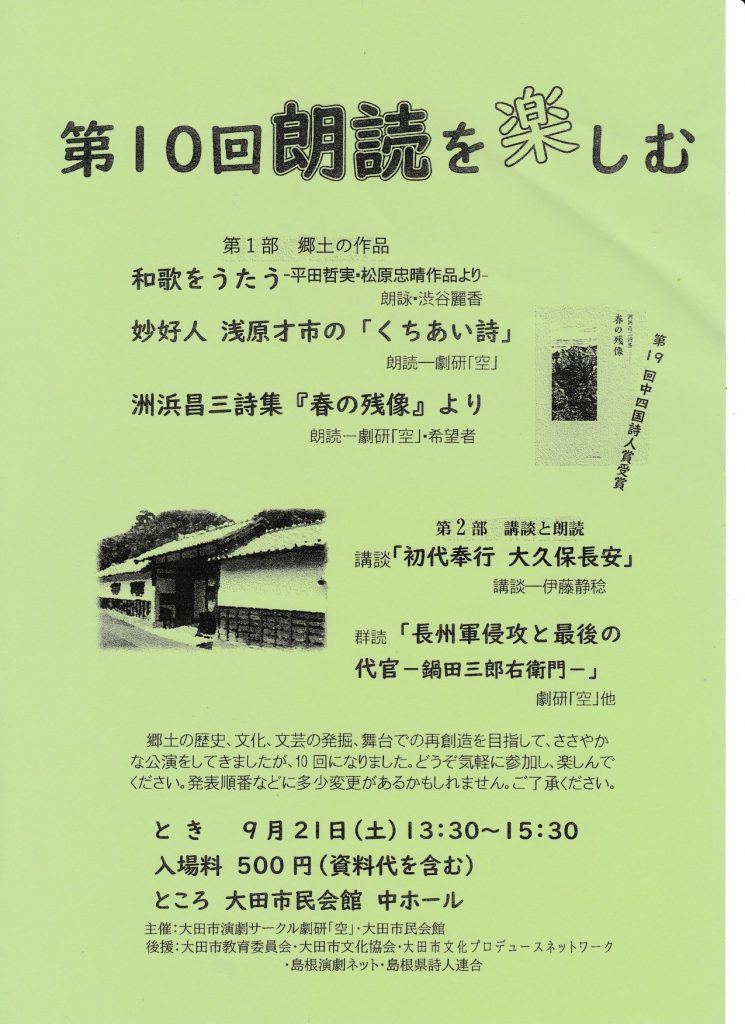

写真は昨年市民会館で公演した第10回「朗読を楽しむ」の中の朗読劇『長州軍侵攻と石見銀山最後の代官』の場面です。

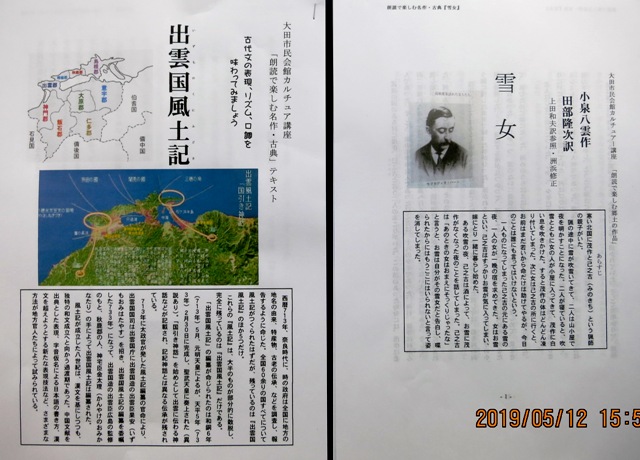

さて、今年はどうするか。毎月市民会館で開催している「朗読講座」では、僕が朗読教材を選び印刷して持参していましたが、今年から各自が朗読したいものを選んで朗読する、ということになりそうです。時間は夜7時半からでしたが、高齢者は大変です。昼は若い人は無理だし、難しいですね。

目下決定していることがあります。先日、静間公民館から講演依頼があり出かけました。いろいろ話し合った結果、僕の講演ではなく、劇研「空」の『長州軍侵攻~」を朗読することを提案しました。大歓迎でした。詩や短歌の朗読も考えています。特に静間出身の作品も取り上げる予定です。2月11日です。そのつもりでいてください。

みなさん、今年もよろしくお願いします。

(ブログ劇研「空」活動報告、お知らせ、演劇だより、20200106 すはま)